Con il giudizio del cuore

Un affettuoso ricordo di Pierre Casè, a pochi giorni dalla scomparsa dell’artista

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Un affettuoso ricordo di Pierre Casè, a pochi giorni dalla scomparsa dell’artista

Sono passato di sera tardi, con l’auto, fuori dall’atelier di Pierre. È una strada cieca. Tornando indietro mi sono fermato. Ho messo Rete Due e spento il motore. Quando lavorava da solo in atelier, Rete Due era la sua ininterrotta colonna sonora. È una sera buia, rischiarata da lampi che chiazzano cieli lontani. È inutile rimanere qui fuori, certo. Ma adesso è il modo che mi pare migliore per stare ancora un po’ con Pierre. In quell’atelier, per scrivere la sua biografia non artistica, ci siamo incontrati almeno cento mattine, in qualche modo siamo diventati fratelli di spirito.

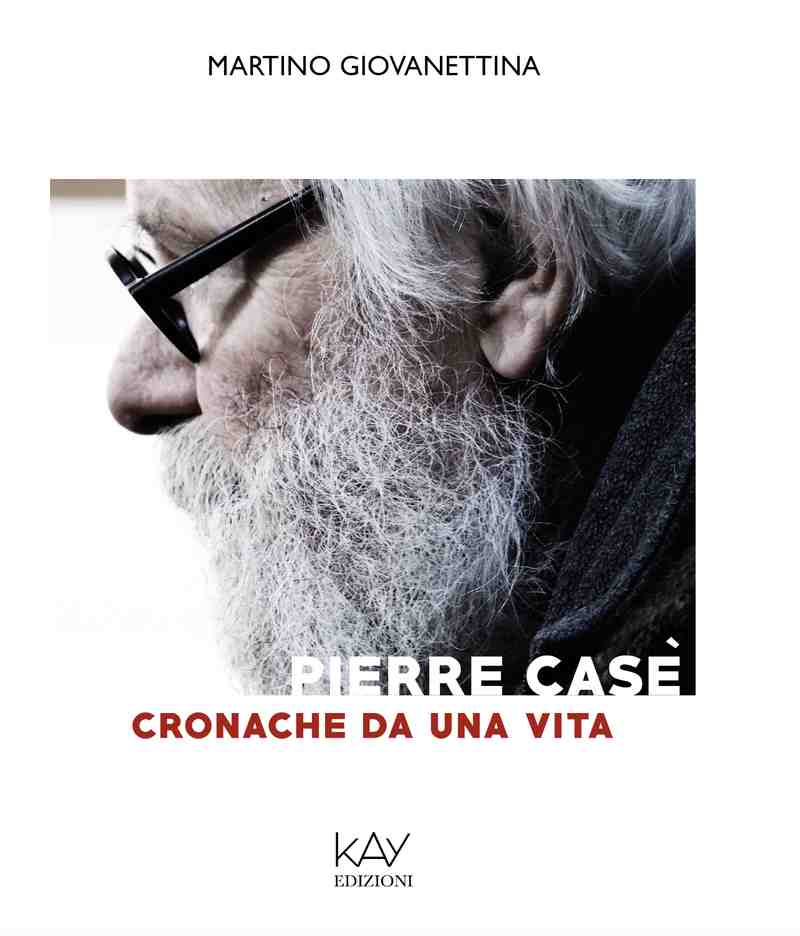

Vorrei entrare. Trovarlo seduto con fatica sulla sedia girevole. Dargli una copia delle Cronache da una vita, la sua vita. Con la dedica sottolineata in rosso: “per non esserti lasciato mancare il giudizio del cuore”, che era un insegnamento del maestro Nizzola. Gli avrei detto che era giunto il momento di mantenere la promessa che tante volte ci siamo fatti: andare a rivedere, per l’ultima volta, alcuni dei luoghi del libro e della sua esistenza, un piccolo pellegrinaggio con la car blu, come la chiamava lui – che pure non amava i nomi inglesi – quando lo riportavo a casa.

Saremmo andati allo stadio del Lido, dove il padre aveva conosciuto la madre e da dove era partito per la missione con i pompieri da cui tornò avvolto in un telone, soffocato a quarantaquattro anni, in uno sbricco sulla montagna. Dando inizio alla lunga Totentanz di un bambino di otto anni che dormiva ignaro fino al suono di un campanello che annunciava la tragedia. Poi a Minusio, a vedere la casa in cui aveva vissuto Angelo, il fratello poeta, maieuta del suo approccio al mondo artistico, incluso l’incontro con Gisèle Réal, la musa della giovinezza, Parigi che sbarcava nella vita povera dei Casè.

A Casa Rusca avrei ascoltato per l’ennesima volta le storie di come erano nate le grandi mostre con Bill, Schumacher, Baj, Burri, Tàpies, Benazzi e tutti gli altri. Avrei visto la sua faccia ancora incredula per essere riuscito, lui di primo mestiere gelataio e maronàt, a far scorrere come in una rassegna cinematografica tutti questi divi dell’informale materico europeo. Altro scenario, Brissago, nel parcheggio della clinica Hildebrand, a scrutare le finestre degli infermi, illuminate di voglia di tornare a distribuire le carte come era successo a lui dopo l’ictus, nell’anno che chiudeva il millennio.

Venezia sarebbe rimasta fuori dalla portata di questo breve girovagare. Ma basta evocare le millequaranta formelle di San Stae, schiaffo liberatorio all’ictus e miracolo laico di bellezza, perché ricompaia la Serenissima, la città del cuore. Venezia era anche il suo ultimo desiderio di luogo a cui tornare. Di nuovo in Valmaggia, avrei voluto sedermi con lui nella chiesa di Moghegno a guardare ancora la sua Via Crucis poggiata sul camicione di catrame raggrumato ispirato alla Sindone, per riconoscere infine, senza tante parole, che le chiese sono anche per noi agnostici parte di una traccia che non si può cancellare, che ha un senso riconoscere. Ci saremmo fermati infine poco più avanti, al centro scolastico dei Ronchini: lì il 9 giugno un uomo molto malato s’è congedato dalla sua gente in un’aula affollata, un’ultima apparizione pubblica commovente, triste ma con l’attore principale fiero e resistente, quasi volesse dire: ricordate così il mio ultimo passo.

Rientrati in atelier Pierre, stanco, sarebbe salito al piano di sopra, per sdraiarsi nella vecchia, un po’ sfasciata poltrona di pelle consumata. Da lì avrebbe fatto scorrere gli occhi chiari sulle opere d’altri appese ai muri. Un museo nato dagli scambi tra artisti, che testimonia l’ampiezza d’un cammino artistico costruito tutto sulla vocazione e con feroce determinazione, sacrificando anche pezzi di vita. Non gli ho mai chiesto a cosa e a quanto abbia rinunciato, ma posso immaginarlo.

L’ultimo viaggio non l’abbiamo fatto, Pierre. L’accelerazione del cancro c’ha sottratto il tempo. Non importa. Con la morte non si tratta. Mi consola poterti immaginare dentro l’atelier, la tua casa pubblica, a fare le mille cose che facevi, come raddrizzare un vecchio chiodo arrugginito, con la barba che a ogni colpo di mazzotto “si sposta come l’onda grigia d’un mare cheto, gli occhiali rotondi sobbalzano, la berretta rossa scende verso gli occhi”. Forse avresti preferito che proprio lì si affacciasse “la nave fantasma un giorno o l’altro, il veliero del cielo”, come scriveva Biamonti.

Non è andata così. A pochi giorni dal funerale, sento già un vuoto dove non prevale il dolore ma la percezione sconsolante che prima ancora che un artista che ci ha insegnato una nuova lingua, universale, per interpretare la civiltà contadina, se n’è andato un uomo capace come pochi di essere al contempo simbolo, attore protagonista, sacralizzatore di oggetti, bastian contrario quando serviva alla causa di non vivere come servi per vantaggi materiali o sociali che, come dice l’adagio popolare, non si possono portare nella tomba.

Martino Giovanettina è autore di Pierre Casè, Cronache da una vita, Kay Edizioni, 2023

Il monito del Vajont - Di Riccardo Iacona

Intervista allo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini a proposito della drammatica questione del suicidio giovanile, oggetto di un suo recente libro