Edgar Morin nel suo libro autobiografico Lezioni da un secolo di vita sottolinea come la nostra conoscenza si sviluppa spesso attraverso errori, anche molto gravi, ma che possono avere un ruolo positivo quando «sono riconosciuti, analizzati e superati». La mente scientifica si costituisce perennemente attraverso un insieme di errori rettificati che ci aiutano nella ricerca senza fine del vero.

In questo riconoscimento, non c’è solo un elemento cognitivo ma anche uno morale di grande significato: si può sbagliare quando si è condizionati dalle menzogne politiche – come è accaduto per esempio per il mito della Russia e della rivoluzione culturale cinese di Mao -, ma la cosa peggiore è quando, per non ammettere i propri errori, si continua a mentire a se stessi, oppure non ci si prende una responsabilità pubblica per avere sostenuto nel passato posizioni nefaste.

Purtroppo, nel panorama politico italiano, c’è il grave vizio di non ammettere mai serenamente i propri errori, né nella normale dialettica democratica, né rispetto al passato pesante dei due totalitarismi. Come non sentiamo mai i dirigenti di Fratelli d’Italia esprimere una condanna inequivocabile del passato fascista, così la sinistra ha sempre difficoltà a comparare i crimini dei due totalitarismi, fascista e comunista, come se uno fosse meglio dell’altro.

Per questo, vorrei sottolineare il coraggio morale di Giorgio Napolitano ricordando una vicenda personale legata alla storia di Gariwo.

Napolitano, nel suo passato di dirigente del Partito Comunista, non solo aveva creduto come tanti altri al mito della Russia e del nuovo paradiso in terra, ma nel 1956 aveva avallato l’invasione dei carri armati in Ungheria, dichiarando che «l’intervento sovietico ha non solo contribuito a impedire che l’Ungheria cadesse nel caos e nella controrivoluzione, ma alla pace nel mondo». Si era fatto, così, megafono delle menzogne politiche di Mosca e aveva condannato Antonio Giolitti e tutti coloro che nel suo partito avevano cercato di prendere le distanze da Mosca. Ancora, nel febbraio del 1974, aveva condannato in un articolo sul settimanale Rinascita le prese di posizione di Aleksandr Solženicyn sui gulag. Lo scrittore russo era colpevole di «avere accumulato cospicue somme nelle banche svizzere, grazie ai diritti di autore» e di avere «assunto un atteggiamento di sfida allo Stato sovietico e alle sue leggi».

Ci volle l’intervento russo in Afghanistan per fargli abbandonare le sue incrollabili simpatie per l’Unione Sovietica.

Quando venne eletto presidente della Repubblica, avrebbe potuto nascondere i suoi scheletri nell’armadio come hanno fatto tanti altri.

Invece, il 27 settembre 2006, nel cinquantenario della rivoluzione ungherese, si inginocchiò a Budapest sulla tomba di Imre Nagy, replicando quasi lo stesso gesto di assunzione di colpa del cancelliere tedesco Willy Brand nel ghetto di Varsavia.

«Ho sentito il bisogno di non compiere solo un dovere di Stato, ma anche politico, morale e personale», dichiarò allora alla stampa.

Aveva voluto così esprimere il suo rammarico per non avere difeso dalla fucilazione il leader della rivolta del ’56, quando lo aveva accusato di essere un controrivoluzionario al soldo dell’imperialismo americano. Per certi versi, era stato complice di quella tragedia e non se ne voleva sottrarre.

Ma non contano solo i grandi gesti per comprendere come una persona sia stata capace di riconoscere i propri errori. Sappiamo infatti che Napolitano è diventato uno strenuo europeista e grande estimatore della democrazia occidentale, dopo avere creduto nel sistema politico totalitario. E sappiamo anche che ha preso posizione contro la vecchia politica comunista che equiparava i padri fondatori del sionismo ai razzisti ed è diventato un amico del mondo ebraico.

Nella vita sono i piccoli gesti, anche scomodi e dolorosi, che dimostrano la trasformazione di una persona.

Quando scrissi Una bambina contro Stalin – la storia di Luciana de Marchi, figlia del comunista Gino de Marchi, fucilato a Mosca durante i processi staliniani per una delazione dei comunisti italiani – assieme al mio amico Sergio Vicario ci proponemmo di realizzare un incontro simbolico di riconciliazione tra Napolitano e quella donna che aveva, nel silenzio generale, perso il padre per un meccanismo di complicità dei carnefici russi con gli estimatori italiani del regime sovietico.

Mi sembrava un sogno. E invece il Presidente Napolitano accettò la nostra richiesta e, il 23 Novembre 2007, mi accolse insieme a Luciana de Marchi al Quirinale.

Quando entrammo nel suo studio, Luciana era raggiante perché le sembrava finalmente di ottenere la riabilitazione di suo padre, mentre Napolitano mostrava una insolita timidezza. Lei cercava di abbracciarlo, mentre lui si ritraeva quasi per vergogna. Io seguivo il suo sguardo e osservai i suoi occhi lucidi. Era un momento di purificazione personale che gli stava costando molto.

Luciana gli raccontò tutta la sua storia. La scomparsa improvvisa del padre; la richiesta che subì da parte delle autorità di rinnegarlo pubblicamente nella gioventù comunista a Mosca; la sua battaglia lunga una vita per scoprire la verità, fino a quando, al tempo di Gorbaciov, vennero resi pubblici per merito dell’organizzazione Memorial i documenti del processo farsa che aveva portato alla fucilazione di suo padre nel 1938 nel poligono di tiro di Butovo, nei pressi di Mosca.

Napolitano, qualche mese dopo, dimostrò che quel suo incontro non era stato casuale. Si adoperò per dare la nazionalità italiana a Luciana de Marchi, nata e sempre vissuta a Mosca, e a suo marito.

Successivamente, il 18 luglio 2008, esaudì un mio desiderio. Gli avevo chiesto di visitare il memoriale che ricordava le vittime italiane di Stalin a Levashovo, nei pressi di San Pietroburgo, che avevamo appena inaugurato con l’organizzazione Nomi restituiti di Anatolij Razumov. In quell’occasione, assieme a Gariwo era presente anche Piero Fassino, allora segretario del Partito democratico della sinistra.

Volevo che ci potesse essere non solo un riconoscimento della presidenza della Repubblica per le vittime italiane dimenticate, ma anche un sostegno a chi in Russia si stava impegnando per un difficile lavoro di memoria. Gli avevo spiegato, come ebreo, che consideravo che non si dovesse mai lasciare solo chi si batteva, in ogni angolo del mondo, per rendere viva la memoria delle vittime. Allora non potevo immaginare che Putin avrebbe perseguitato e messo fuori legge le organizzazioni che tenevano viva la memoria dei Gulag e del terrore staliniano.

Napolitano, nel corso della sua visita ufficiale in Russia, fece un piccolo gesto. Forse per ragioni di protocollo, non andò a Levashovo, ma ebbe un incontro di quasi un’ora con Anatolij Razumov al consolato italiano, in segno di solidarietà.

Rimase stupito che quella memoria fosse frutto quasi solamente della volontà di una persona come Razumov che aveva redatto i nomi delle vittime di San Pietroburgo e che aveva inserito molte di queste biografie nella edizione in lingua russa dell’Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn.

Napolitano ritornò così in Italia con un dvd che raccoglieva i nomi di 2 milioni di vittime della repressione staliniana e con quello stesso testo di Aleksandr Solženicyn che nel 1974 aveva violentemente attaccato.

Non è stato facile, ma Giorgio Napolitano ha avuto il coraggio di farlo.

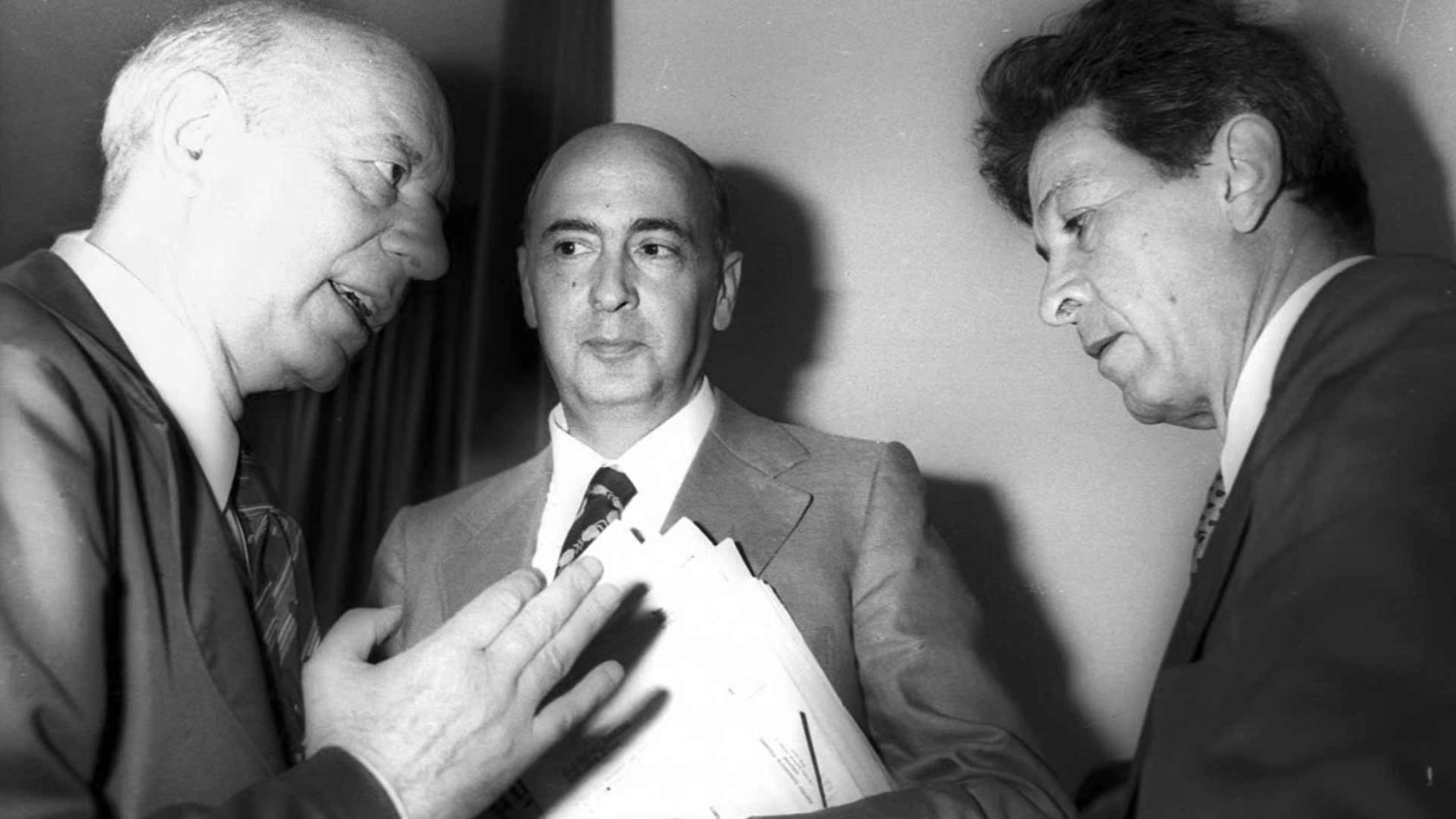

Nell’immagine: Napolitano fra Pajetta e Berlinguer (1976)