Le fortune del cancro

Questo titolo può apparire brutale, ma non lo è. Finanziariamente, è solo realistico e conveniente

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Questo titolo può apparire brutale, ma non lo è. Finanziariamente, è solo realistico e conveniente

• – Silvano Toppi

Bisognerebbe sostenere le infrastrutture per la salute ricorrendo al finanziamento pubblico, così come si fa per altri settori, oltretutto meno coessenziali alla vita umana

• – Silvano Toppi

Il placebo è un concetto affascinante. E non solo dal punto di vista biologico-medico. Anche dal punto di vista storico, dal punto di vista politico. E proprio in politica l’effetto placebo abbonda

• – Silvano Toppi

Né di qua né di là, cioè nel luogo ideale per pronunciare la dissoluzione della politica

• – Silvano Toppi

Contemporaneamente al dibattito sull’iniziativa relativa alla biodiversità, ecco un libro di Christian Bréchot chiarificatore: "gli Stati possono sopravvivere a guerre e colpi di Stato, ma non alla perdita del loro suolo”

• – Silvano Toppi

Per rendersene conto basta segnalare alcuni esempi: eccoli

• – Silvano Toppi

Rileggendo Paul Auster: la storia di violenza con arma da fuoco negli Stati Uniti

• – Silvano Toppi

Nel suo rapporto sul futuro della competitività europea, Mario Draghi scrive che "il nostro continente è particolarmente minacciato perché ci siamo fidati e affidati troppo agli altri". Traduzione (e paradossi)

• – Silvano Toppi

La pochade dell’ex ministro italiano della cultura, e l’invenzione americana della pasta carbonara in scatola

• – Silvano Toppi

È l’economia dei morti ammazzati: che aiuta per esempio Putin nella guerra contro l’Ucraina e certo non lo spinge a negoziare

• – Silvano Toppi

Questo titolo può apparire brutale, ma non lo è. Finanziariamente, è solo realistico e conveniente

Questo articolo è collegato al precedente Quel mercato storto della salute, dello stesso autore

No, la questione dei costi della salute non è riducibile a un problema di torta da distribuire, come sostiene qualcuno. Sarebbe troppo semplice, oltre che banale. Fosse solo per il fatto che quella torta, se di torta si vuol parlare, non ha niente di statico, si fa via via auto-crescendo o moltiplicando all’infinito sé stessa. E uno se la piglia non per distribuzione (da parte di chi?), ma solo per continuo sistematico accaparramento del più forte, sempre più libero di agire. Esemplifichiamo.

Si presenta come “una società di gestione patrimoniale multispecializzata globale, pioniere e leader riconosciuto nel settore degli investimenti sostenibili” (149 miliardi di euro il patrimonio gestito). Mi invia i suoi dispacci finanziari. Mi espone cinque buone ragioni affinché investa nel mercato dell’oncologia. Quindi, per dirla ancora brutalmente, nel mercato del cancro.

La premessa è già monomaniaca: abbiamo un “ambiente finanziario” dove prosperano le incertezze economiche, le tensioni geopolitiche, le sorprese delle prossime elezioni (quelle americane), gli atteggiamenti che vogliono essere solo (anche finanziariamente) difensivi. Ora, se c’è quindi un settore certo, in piena espansione, che può difenderti dagli inconvenienti, quello è il “mercato dell’oncologia” (sic, letteralmente). Insomma, senza pudori, e tradotto: ben venga il cancro, ce n’è per tutti! Ecco cinque ragioni per esaltarlo.

Primo, permette di prosperare in un mercato difensivo. Si vuole dire che, storicamente, il settore della salute ha sempre dimostrato la sua capacità di generare crescita stabile e grossi utili. Settore che… scoppia sempre di salute, oltretutto poco sensibile a ciò che capita attorno, alle fluttuazioni macroeconomiche.

Secondo, l’innovazione stimola la crescita. L’oncologia è un pilastro centrale del mercato delle cure, né è il principale fattore terapeutico, con una proiezione di crescita annua valutata del 15 per cento. Tanto da raggiungere i 440 miliardi di dollari entro il 2028. Questa espansione è sostenuta da una “corrente” (pipeline, si dice in gergo, come per il petrolio) di arrivo di nuovi medicamenti, ritenuti promettenti, forse decisivi, e da una richiesta crescente di soluzioni per cure personalizzate.

Terzo, la frenesia di fusioni-acquisizioni in questo settore sta diffondendosi e crea guadagni enormi. Ci sono vari esempi in cui si rileva ch’esse sono opportunità finanziarie eccelse; il guadagno ottenuto dopo ogni operazione (in concreto: la percentuale di maggior prezzo ottenuto con la fusione rispetto al prezzo di chiusura già all’annuncio della fusione) è strabiliante: Novartis con MorphoSys +61%; Pfizer con AbbVie + 95%; Pfizercon Trillium +200%; Gilead con Immunomedics +108% e via elencando.

Quarto, le valorizzazioni attraenti ci sono in tutti i campi, tanto che anche le imprese specializzate in dispositivi medici o le piccole società di biotecnologia sono quasi sempre opportunità particolarmente interessanti.

Quinto, le tendenze a media lunga scadenza rimangono “robuste”, le principali dinamiche che sottostanno al mercato dell’oncologia sono solidissime. Infatti, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie dovute all’evoluzione dei nostri modi di vita, sono fattori essenziali per tenere sempre più alta e in aumento la domanda di cure contro il cancro. Ciò che “offre agli investitori una base solida per le loro decisioni di investimento…permettendo loro di posizionarsi su un mercato contemporaneamente dinamico e vitale”.

A questo punto… non solo da economista ortodosso, si potrebbe dire: è comunque grazie a quegli investitori – anche se attratti certamente più dalla rendita sicura e stabile che permette quel settore, che non dall’idea di mettere in atto tutto quanto è possibile per sconfiggere il cancro – che si può operare in quel settore, il quale, come avviene per qualsiasi mercato, non può disgiungersi dal condizionamento finanziario. Ed è vero. Non si può negarlo. È però anche un prelevamento sistematico di profitti dalla salute o da una sua parte vitalmente e drammaticamente specifica, l’oncologia, ridotta a mercato. E quindi di maggiori costi per la salute. E chi riesce allora a credere o illudersi che quei costi potranno diminuire, o anche solo stabilizzarsi, in un sistema che li vuole e li alimenta?

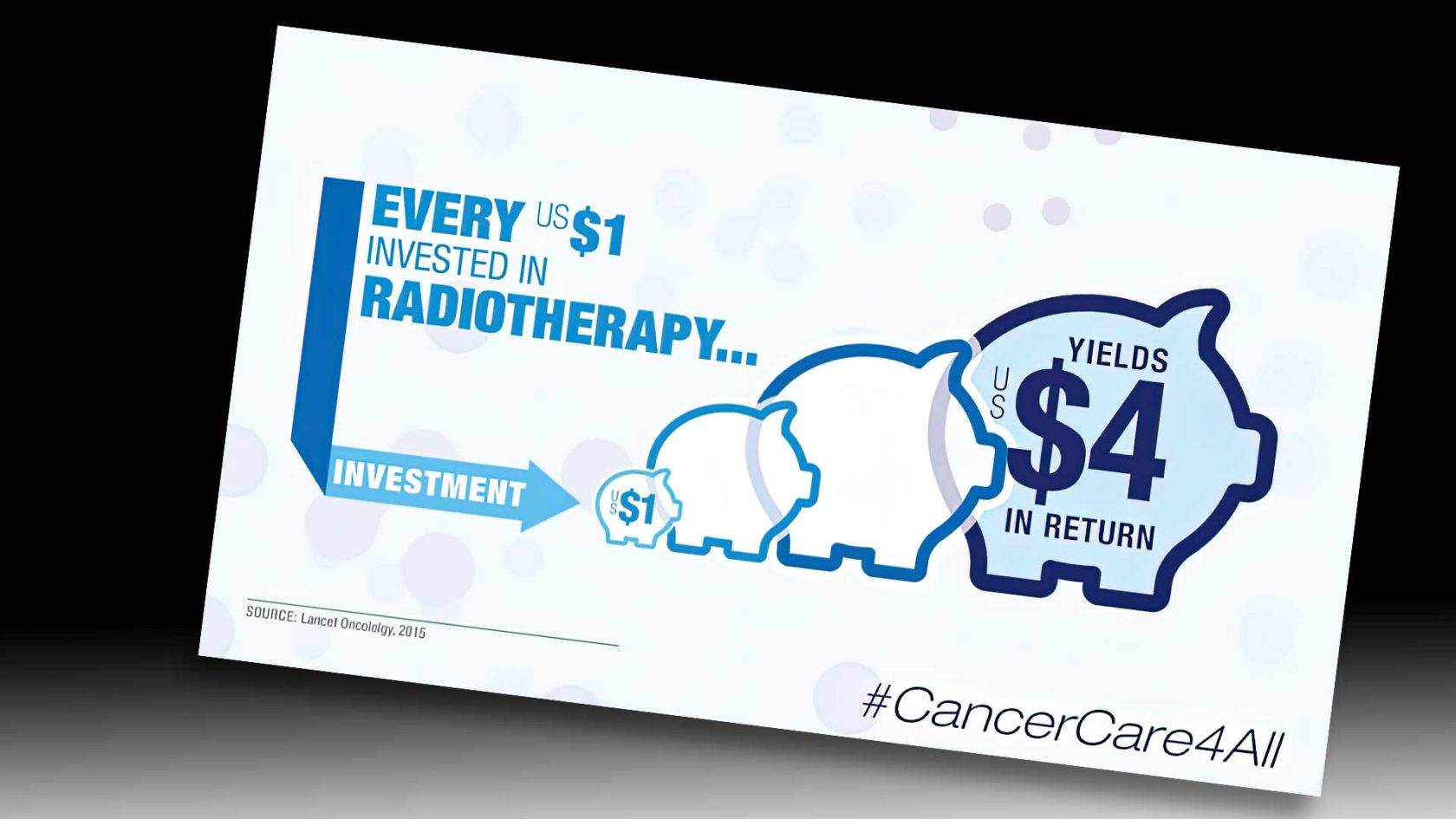

Nell’immagine: pubblicità per gli investimenti nelle radioterapie

Ragioni e risultati, prospettive e incognite, di una prima assoluta; escalation o rischio calcolato degli ayatollah? Biden a Netanyahu “no alla rappresaglia”, ma “Bibi” ha sempre...

Piani, progetti e documenti incomprensibili per un'istituzione che dovrebbe invece ritrovare attenzione per il senso e i contenuti della formazione