Di Carlo Bonini, Gianluca Modolo, Laura Pertic, la Repubblica

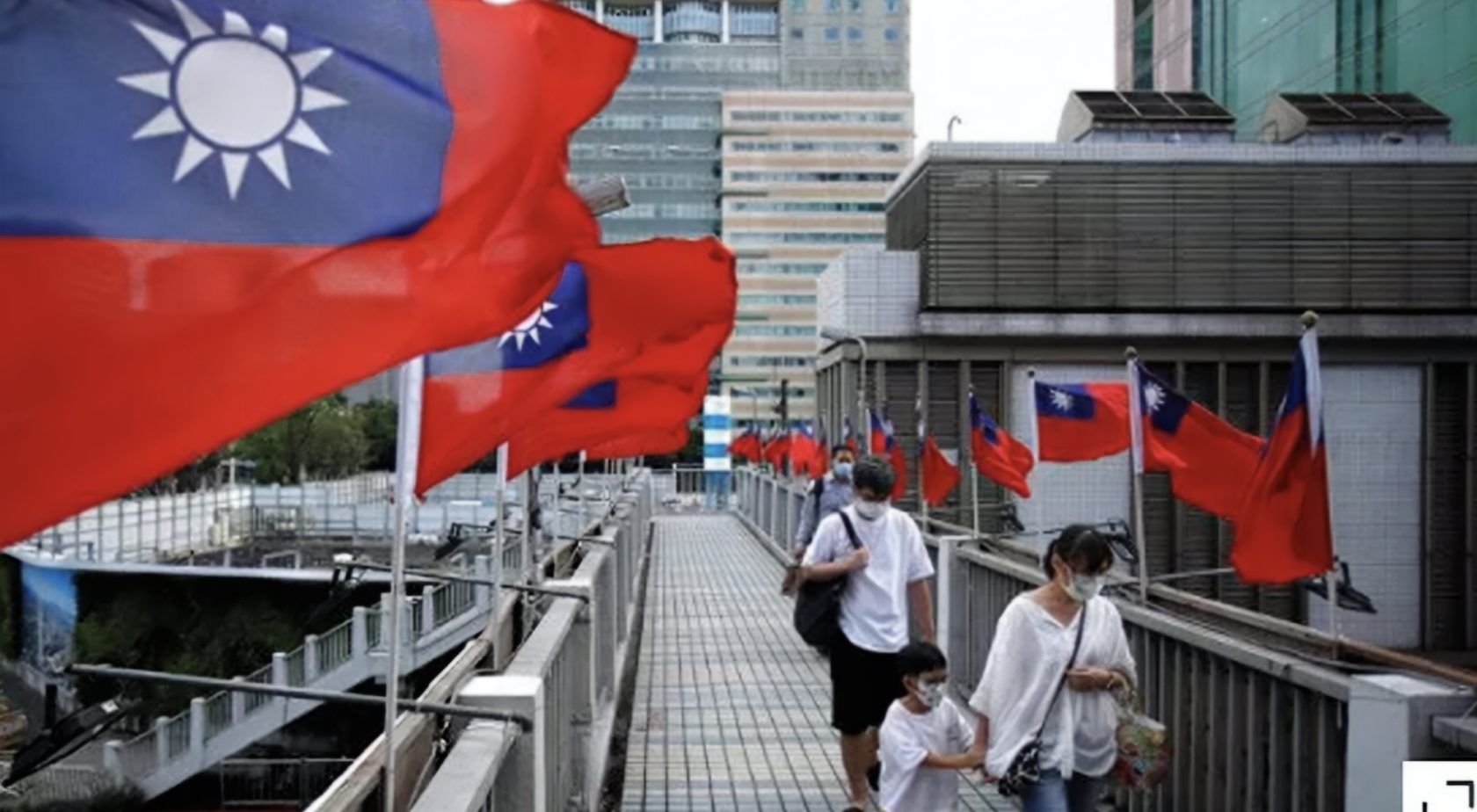

Dov’è diretto?». Taipei. «Ah», esclama il poliziotto al controllo passaporti dell’aeroporto di Pechino. «Taiwan province», dice, sfoggiando un po’ di inglese, con un mezzo sorriso. Ogni occasione è buona per i cinesi per ribadire – soprattutto allo straniero – quello che ripetono da oltre settant’anni. Che al di là dello Stretto non esiste un’isola che già di fatto si sente sovrana – anche se non si azzarderebbe mai a dichiarare formalmente l’indipendenza – ma soltanto una “provincia”. Ribelle. Da far ritornare all’ovile prima o poi. Con le buone, pacificamente. Ma senza escludere le cattive, se ce ne dovesse essere bisogno.

Ragioni storiche e retorica. Ragioni geopolitiche, che contrappongono Pechino agli Stati Uniti e i suoi alleati nell’Indo-Pacifico sempre più trafficato. E ragioni economiche, specialmente i semiconduttori, che tanto al governo comunista quanto alla Casa Bianca servono e che sono per Taiwan il fiore all’occhiello dell’industria nazionale: tassello fondamentale della sfida tecnologica – e quindi anche militare – tra Usa e Cina. Ci sono tutte queste ragioni che si intrecciano qui, nell’isola che non c’è, la vecchia Formosa, come la battezzarono i portoghesi nel XVI secolo, e che fanno della piccola Taiwan uno dei centri nevralgici del mondo di oggi e di quello che nascerà domani: 23 milioni di persone governate da una democrazia, che ha rapporti formali diplomatici soltanto con una manciata di Paesi ma che è riuscita ad espandere le sue relazioni col resto del mondo diventando una delle economie più floride dell’Asia, che ha negli Stati Uniti il suo principale “garante” e che è sempre più nel radar di Pechino.

La piccola Taiwan che tra un mese, il 13 gennaio, va al voto per scegliere il suo nuovo presidente e rinnovare il Parlamento. Un’elezione che rischia di diventare, questa volta più che mai, un referendum sui rapporti con l’ingombrante gigante. Un referendum, come già lo estremizzano i due principali schieramenti, tra “pace e guerra” per il Kuomintang (Kmt) all’opposizione, più dialogante con la Cina, tra “democrazia e autoritarismo” per il partito al governo. Partito, quello democratico-progressista (Dpp), che dopo due mandati e otto anni al comando deve fare i conti con un po’ di fisiologica “stanchezza” da parte dell’elettorato. Ma la corsa quest’anno non è più a due. Il terzo incomodo sarà il Partito popolare (Tpp), che non avrà molte chance di finire in testa ma che sta attirando sempre di più i giovani stanchi della vecchia politica. Elezioni, queste, che assieme a quelle statunitensi ed europee saranno le più importanti del 2024. Tra un contesto geopolitico stravolto, a cominciare dalla guerra in Ucraina di cui non si vede la fine, rapporti ancora tesi tra Cina e Usa nonostante gli ultimi tentativi di disgelo, e una postura di Pechino più assertiva che in passato. Gli occhi del mondo, tra un mese, saranno tutti rivolti qui. Per capire che direzione prenderanno i rapporti tra le due sponde dello Stretto e quali ripercussioni avranno per le due grandi superpotenze globali.

Tre in corsa per una poltrona scomoda

A guidare questa corsa a tre è Lai Ching-te, del Dpp, attuale vicepresidente di Taiwan. Sessantaquattro anni, figlio di un minatore, è entrato in politica tardi. Negli ultimi tempi ha rivisto le sue posizioni più radicali, seguendo una linea più moderata portata avanti dall’attuale presidente Tsai Ing-wen. Gradimento attorno al 37%, secondo gli ultimi sondaggi da prendere sempre un po’ con le pinze. Come vice si è scelto Hsiao Bi-khim, fino al mese scorso ambasciatrice de facto di Taiwan a Washington: già sanzionata in passato da Pechino, bollata come «pericolosa separatista».

Il suo principale sfidante sarà il 66enne Hou Yu-ih, ex capo della polizia e sindaco molto popolare, ora in aspettativa, di New Taipei (la città gemella appena fuori dalla vecchia capitale, con più di due milioni di abitanti). Hou è scelto dal Kmt per provare a ritornare a dialogare con Pechino. E nei sondaggi si aggira sopra il 30%.

Terzo incomodo, dopo che a fine novembre è saltato l’accordo delle opposizioni per presentare un candidato unitario, è Ko Wen-je. Ex sindaco della capitale, prima di entrare in politica dieci anni fa faceva il chirurgo. Dopo aver oscillato tra i due principali partiti, nel 2019 ha fondato il Tpp, partito centrista dalle ricette populiste. Sondaggi un po’ in discesa per lui: è attestato ora nei pressi del 20%. Con un linguaggio schietto al limite dell’offensivo, l’approccio poco ortodosso di Ko piace ai giovani elettori.

Ma resta un’incognita per molti, anche per i cinesi che queste elezioni le osserveranno molto attentamente. Tutti e tre i candidati sono saldamente ancorati allo status quo, almeno così come viene interpretato da questa parte dello Stretto: una indipendenza de facto dentro i contorni della Repubblica di Cina (il nome ufficiale di Taiwan) e non una indipendenza formale. Con soluzioni su come mantenere questa non-soluzione che però divergono. Anche se il candidato del Dpp dovesse vincere, è molto probabile che il partito perda la maggioranza in Parlamento. Un presidente azzoppato che potrebbe, tutto sommato, non dispiacere a Pechino.

Scenari e mosse cinesi

«Ci sono vari livelli che spiegano bene perché queste elezioni sono così importanti per Taiwan, l’Asia e il resto del mondo», ci racconta in un café di New Taipei Wen-Ti Sung, docente al College of Asia dell’Australian National University e uno dei più esperti scienziati politici dell’isola. «Perché Taiwan è la prima democrazia liberale del mondo di lingua cinese. Perché strategicamente è posizionata nella cosiddetta prima catena di isole, attorno alla quale ruota gran parte della strategia degli Stati Uniti nel Pacifico e della rivalità strategica tra Usa e Cina. Perché se Taiwan dovesse eleggere un nuovo governo che rappresenti una posizione drasticamente diversa in termini di allineamento tra Stati Uniti e Cina, allora si assisterà a un rimescolamento totale della strategia dell’Indo-Pacifico e con esso a un potenziale grande spostamento di potere tra le due superpotenze». Quali scenari ci dobbiamo aspettare da questo voto? «Sarà una corsa a due, il Tpp non ha molte possibilità. Se vincerà il Dpp si assisterà alla continuità dell’attuale strategia di Taiwan: essere un partner affidabile per gli Stati Uniti e per le società più democratiche della regione, e fermo nei confronti della Cina quando si tratta di difesa e di rafforzare la propria deterrenza. Se vincerà il Kmt avremo un’amministrazione con una postura più accomodante nei confronti delle preferenze politiche di Pechino, almeno su questioni simboliche, come il “consenso del 1992” (quello cioè che molto ambiguamente stabilisce che esiste una sola Cina e che Taiwan appartiene alla Cina, ma quale delle due Cine è quella “giusta”? Un consenso che il Dpp non riconosce, ndr)». E Pechino come potrebbe reagire? «Col Kmt ripartiranno una serie di dialoghi e si potrebbe assistere anche a un’accelerazione degli scambi economici. Questa può essere per Taiwan una misura di stabilità nel breve termine. Tuttavia, a lungo termine, il quadro è molto più complicato: Pechino proverà ad accelerare gli scambi cercando di rassicurare che non porteranno mai a cambiamenti politici. Ma è uno schema che ha fallito nove anni fa, e che ha contribuito a portare al potere il Dpp. Se si riconferma per la terza volta di fila il Dpp, lo schema sarà questo: condanne retoriche, misure di punizione economica, più esercitazioni militari, qualche tentativo di fingere di essere interessati ad impadronirsi delle isole al largo di Taiwan; la “tattica della massima pressione”. Riducendo il potere contrattuale del partito vincitore e la sua percezione di potere e prestigio. La Cina adora agire così». Il mondo si chiede se mai, prima o poi, la Cina deciderà di prendersi l’isola con la forza. «Un conto sono le dichiarazioni sui giornali della propaganda e dei portavoce – conclude Wen-Ti Sung – un altro sono le discussioni agli alti livelli. Xi Jinping non ha mai fissato una scadenza o un calendario. Si dicono molte date, molte ipotesi: quella più probabile potrebbe essere il 2049, centenario della Repubblica popolare cinese, ma restano volutamente ambigui. È così che Pechino trae vantaggio continuando a tenere sotto pressione l’isola. Ricapitolando: col Dpp ancora al potere avremo campagna di rinnovata pressione da parte dei cinesi; anche se una guerra nel breve termine la escluderei».

Molti analisti sono concordi sul punto. Per Pechino vorrebbe dire imbarcarsi in un’avventura militare in un periodo complicato in cui cerca invece stabilità. E comprometterebbe i rapporti con l’Occidente che, pur tra mille equilibrismi, sta cercando di mantenere. Xi preferirebbe di gran lunga vincere senza combattere, come scriveva Sun Tzu ne “L’arte della guerra”. «L’opzione preferita è quella che sta perseguendo in questo momento: la coercizione sotto la soglia della guerra», scrive Hal Brands, professore alla Johns Hopkins. In sostanza: mandare i suoi jet sempre più spesso nella zona di identificazione della difesa aerea dell’isola, creare la sensazione che Taiwan non sia in grado di difendersi, una campagna completata da disinformazione, cyber-attacchi e sforzi per isolare Taipei a livello diplomatico. «Xi sa quali pericoli esistenziali può portare la guerra, il conflitto in Ucraina è un avvertimento. Se Taiwan, gli Stati Uniti e i loro alleati riusciranno a mantenere alto il prezzo dell’aggressione, rassicurando al contempo Pechino sul fatto che l’inazione non porterà direttamente all’indipendenza di Taiwan – che nessun governo cinese può accettare – forse Xi deciderà che tollerare uno status quo scomodo non è così rischioso come cambiarlo», conclude Brands.

A lezione di autodifesa

Nella piazza vicino alla fermata della metropolitana di Zhongshan, cuore dall’anima un po’ hipster di Taipei, tra centri commerciali, café e ottimi ristorantini giapponesi, Mei, 50 anni, taglia corto, ripetendo la narrativa con cui l’opposizione sta incorniciando questa elezione: «Ho sempre votato per il Kuomintang e lo farò anche ora. Votare per il partito al governo può portare alla guerra, e io voglio la pace». Yu, 46 anni, qui a passeggio con la figlia, all’eventualità di una guerra non ci vuole nemmeno pensare: «Sarebbe terrificante. So però che mantenere all’infinito lo status quo potrebbe non essere facile. Ho sempre votato per il Dpp, ma quest’anno non ne sono così sicura. La riunificazione con la Cina? Non ci penso nemmeno: abbiamo stili di vita e contesto politico troppo diversi. Taiwan è una società libera. E tale vuole rimanere». Per il 29enne Hsu, invece, che con la Cina ci lavora, quello cinese «resta un mercato importantissimo. Credo ci siano poche probabilità che la situazione degeneri».

Nessuno ovviamente a Taipei va in giro con l’elmetto, né si respira panico per le strade o nei locali. Anzi. Non sono in molti a credere veramente che un’azione forte di Pechino come un’invasione – nel senso più canonico del termine – sia dietro l’angolo. «Sono più di settant’anni che siamo abituati alle loro minacce», ci racconta Hsiao davanti ad una birra in un pub del centro non lontano dal Taipei 101, il quinto grattacielo più alto di tutta l’Asia. Un equilibrio precario, però, visto che dall’altra parte dello Stretto c’è un Xi Jinping molto più potente dei precedenti leader cinesi. E c’è chi inizia a interessarsi, se non a come prendere un fucile in mano, almeno a come combattere le tecniche della disinformazione, a come prestare aiuto ai feriti, a come mettersi al riparo in caso di attacchi.

“Si vis pacem, para bellum”. Così sta scritto sullo striscione all’ingresso della Kuma, accademia di autodifesa nata nel settembre di due anni fa grazie alle generose donazioni del magnate dei semiconduttori Robert Tsao. Al terzo piano di questo edificio, in un vicoletto non lontano dal palazzo presidenziale, il primo corso della mattina riguarda le tecniche su come smascherare le fake news “made in China”, le teorie del complotto. «Per la sera del 24 febbraio del 2022 avevamo organizzato, con un mese di anticipo, un seminario dal titolo ‘Scoppierà davvero la guerra tra Russia e Ucraina?’. Bene, quella mattina ci ricordiamo cosa è successo. I taiwanesi, per la prima volta, si sono resi conto che le guerre possono scoppiare», ci racconta Marco Ho, uno dei due co-fondatori della Kuma, in una saletta dell’accademia mentre nell’altra stanza la quarantina di studenti – la maggior parte trentenni – sono passati alla lezione su come mettere correttamente un laccio emostatico su braccia e gambe, come applicare una garza, come trasportare un ferito e come ripararsi in caso di attacchi.

Qui non si insegna ad imbracciare un’arma («il 90% della popolazione non entrerà in contatto diretto con un’eventuale guerra», dice Ho), ma sono corsi molto basici su primo soccorso, leggere una mappa, tecniche di autodifesa, preparazione psicologica, «per iniziare a prendere sul serio la questione che qualcosa può accadere».

Il co-fondatore lo pensa davvero: «Da quando Xi è salito al potere nel 2013, la possibilità di un’invasione è diventata una realtà. E la popolazione civile non è preparata. Attualmente abbiamo formato circa 15mila persone, dai 9 ai 75 anni. Oggi il tasso di iscrizione delle donne ai nostri corsi supera quello degli uomini. Abbiamo un “gruppo mamme”: vogliono sapere come proteggere i loro figli».

Parlare con Pechino e guadagnare tempo

Ma Taiwan sarebbe davvero pronta a resistere? «Non ancora, dobbiamo guadagnare tempo: questo è il concetto chiave», ci spiega in una delle sedi del Kmt Alexander Huang, ex viceministro dei rapporti con la Cina e oggi l’uomo delle relazioni internazionali del partito che fu di Chiang Kai-shek, il Generalissimo che riparò qui nel 1949 dopo la sconfitta dei nazionalisti contro i comunisti di Mao Zedong portandosi dietro quello che rimaneva della Repubblica di Cina (nata dopo la fine dell’impero cinese, e che è ancora oggi il nome ufficiale di Taiwan). Partito che ha dominato la scena politica taiwanese per decenni. Prima con l’autoritarismo di stampo fascista negli anni del “terrore bianco” e della legge marziale (fino al 1987), e poi con l’avvio verso la democrazia, con le prime libere elezioni nove anni più tardi.

«Quello che dobbiamo fare nel rapporto con Pechino è ritornare a parlarci, deterrenza ma senza provocazioni, ottenere garanzie ma senza appeasement: cioè niente accordi a prezzo di gravi concessioni. Non dare a Xi alcuna scusa per intensificare le proprie azioni militari. Non siamo due Paesi diversi: abbiamo oltre 3mila anni di storia comune. Chiedere formalmente l’indipendenza vorrebbe dire però suicidarsi, invitando i cinesi a invaderci. Dobbiamo continuare a difendere Taiwan, a proteggere la sua democrazia. Tutti i grandi leader occidentali fanno la fila per stringere la mano a Xi, senza per questo svendere i loro interessi nazionali, ma lo fanno per proteggerli. E così dovremo fare noi. Siamo noi che dobbiamo parlare con la Cina, e non lasciare che lo facciano altri Paesi per conto nostro». Centrale nel ragionamento di Huang è il concetto di “prendere tempo”. «Se vuoi aumentare la deterrenza, intensificare l’addestramento dei riservisti, ti serve tempo. Molte delle armi americane che abbiamo già pagato tre anni fa non sono ancora mai arrivate. Il nuovo sottomarino “made in Taiwan” non ha ancora toccato l’acqua. Se la deterrenza è mostrare il dito medio alla Cina, non serve a niente. Vogliamo davvero provocare Pechino? Serve un governo che contemporaneamente abbia in modo intelligente due linee di comunicazione aperte: una con Washington e una con Pechino. La guerra in Ucraina è stata una sveglia per noi, ma non forte abbastanza da dare una vera scossa ai taiwanesi. Non siamo pronti, per questo dobbiamo guadagnare tempo».

Occhi aperti

«Mantenere pace e stabilità nello Stretto e nello stesso tempo la nostra libertà e la nostra democrazia. Non sono cose che si possono escludere a vicenda», ragiona in una saletta del municipio di Taipei Vincent Chao, portavoce della campagna presidenziale di Lai, del Dpp. «Siamo consapevoli di ciò che la Cina in ultima istanza vuole: l’annessione di Taiwan. Per questo dobbiamo avere gli occhi bene aperti». Come? «Deterrenza; sicurezza economica, visto che la Cina continua a imporre sanzioni e a condurre azioni volte a minare la nostra democrazia; partnership internazionali, rafforzando quelle con Usa, Giappone, Europa; il mantenimento dello status quo, parlando con la controparte su un livello di parità e dignità». Ma, avverte Chao, «non possiamo nascondere la testa nella sabbia e sperare che il problema cinese sparisca o credere, ingenuamente, che si possa risolvere solamente perché ricominciamo a parlare con loro. Due azioni vanno fatte: continuare a migliorare la nostra difesa per dimostrare a Pechino che la guerra non è un’opzione e mai lo sarà; e far sì che Washington continui ad essere il nostro principale sostenitore a livello di armamenti. Ma ci sono altri temi come la casa, il crollo delle nascite, la crescita economica che noi vogliamo enfatizzare: le relazioni con Pechino sono certamente un punto importante di queste elezioni, ma non l’unico per gli elettori taiwanesi».

I giovani e il fattore “KO”

Ma, dopo otto anni al potere, l’energia progressista ha perso slancio. Il Dpp è diventato agli occhi di molti elettori il partito della continuità e dell’establishment. Durante i due governi di Tsai i salari sono cresciuti lentamente, i prezzi delle case sono rimasti per molti proibitivi. Questo è uno dei motivi principali per cui i giovani si stanno spostando sul Tpp, il terzo incomodo in questa gara. Per chi voteranno i ventenni e i trentenni – e in quanti andranno a votare – sarà un fattore cruciale.

«Tutta questa eccessiva attenzione alle questioni geopolitiche a noi interessa fino a un certo punto», ci racconta Liao, 21 anni. «Ai giovani come me interessa che il governo faccia qualcosa di concreto per i prezzi elevati degli alloggi, per l’aumento del costo della vita». «Voterò per il Tpp. Ko Wen-je, il candidato presidente, mi piace perché è diretto, sincero: non come gli altri», spiega Yipeng, 25 anni.

«La gente è stufa di questa eterna contrapposizione tra i blu (il Kmt) e i verdi (il Dpp). Siamo stati divisi in due per trent’anni. Noi proponiamo la terza via: più inclusiva, diversa», ci racconta nel quartier generale della sua campagna Jennifer Yo-yi Lee, candidata del Tpp allo Yuan Legislativo, il Parlamento di Taipei. Proposte, quelle di questo partito nato nel 2019, ancora un po’ vaghe secondo molti osservatori. Soprattutto riguardo al grande tema delle relazioni con la Cina. «Negli ultimi tre decenni siamo stati in uno stallo su questo e ancora oggi non abbiamo una risposta chiara», ammette. «Per noi la questione delle relazioni con la Cina dovrebbe essere messa da parte, in una scatola, e ritornare a concentraci su politiche domestiche, urgenti per i taiwanesi». Nonostante l’accordo con il Kmt per un candidato presidenziale unitario non sia stato raggiunto, «a livello di maggioranza parlamentare siamo pronti a collaborare con loro dopo le elezioni». Una cooperazione che di certo Pechino vedrebbe di buon occhio.

Semiconduttori, l’oro di Taiwan

Un conflitto a Taiwan farebbe molti più danni di quelli della guerra in Ucraina. L’isola produce il 60% dei semiconduttori mondiali e il 90% di quelli più avanzati. Hsinchu, la “città ventosa”, la Sylicon Valley taiwanese, una quarantina di minuti di treno dalla capitale Taipei: sta qui la vera forza dell’isola e si chiama Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Da qui escono i chip per i prodotti che utilizziamo tutti i giorni. Lo si capisce bene visitando il piccolo museo dell’azienda, che magnifica l’idea che Morris Chang, il fondatore, ebbe nel 1987: che i microchip potessero essere progettati in un luogo ma prodotti altrove.

Quasi un’eresia all’epoca. Tsmc è diventata invece il principale produttore di chip per conto di clienti in tutto il mondo, specialmente americani: Intel, Apple, Nvidia. Un gigante da 500 miliardi di dollari. Pure la Cina fa affidamento sui chip “made in Taiwan”, anche se Pechino sta lavorando per potenziare la sua di industria, con un po’ di ritardo. Chang ha aiutato Taiwan a diventare un perno più che centrale nell’economia e nelle catene di approvvigionamento globali. In uno dei punti più turbolenti del mondo.

Oggi l’azienda ha più di 73mila dipendenti, ci spiega la guida che ci porta in giro per il museo. E lo scorso anno ha contribuito al 7,9% del Pil taiwanese. Azienda che tra turbolenze geopolitiche e disagi nella catena delle forniture, si sta espandendo all’estero. In Arizona, negli Usa. E in Giappone. «È una decisione che ha due ragioni – ci racconta Chao Wei Fu, 34 anni, ingegnere alla Tsmc -: scarsità di risorse. E relazioni con la Cina. Avere fabbriche al di fuori di Taiwan aiuta nell’eventualità succedesse qualcosa. L’industria dei semiconduttori è il primo obiettivo dell’esercito cinese: hanno bisogno della nostra tecnologia, del nostro avanzato modello di produzione. Attualmente produciamo chip a 3 nanometri, ma già nella seconda metà del prossimo anno inizieremo una piccola produzione di chip a 2 nm (più scende il numero più sono sofisticati, ndr). Nel 2027 contiamo di arrivare a 1,4 nm. A causa del divieto commerciale degli Stati Uniti, dal 2020 non possiamo accettare ordini dalla Cina per i processi avanzati al di sotto dei 7 nm». Eccolo qui l’interesse cinese.

Il giovane ingegnere si fa più cinico nel caso, come dice lui, «succedesse qualcosa. Ogni Paese pensa ai propri interessi. Prendiamo il caso dell’Ucraina: non la si sostiene solo per amore della democrazia, ma i vari attori in campo tengono anche conto della sua posizione geografica strategica e della sua importante produzione alimentare. Analogamente, per Taiwan è la produzione di semiconduttori uno dei grandi incentivi per gli altri Paesi a dirsi pronti a difenderci. Se i cinesi prendessero il controllo delle nostre aziende chiave, sono certo che l’incentivo delle potenze straniere a investire risorse per difenderci diminuirebbe significativamente».

Il modello Hong Kong e il libraio Lam

Nonostante il rumore delle sciabole nello Stretto, Xi Jinping ha in mente una riunificazione applicando il modello Hong Kong. Modello che a Taiwan nessuno vuole. Soprattutto Lam Wing-kee. Nell’ex colonia britannica era uno della “banda dei cinque librai” fondatori della Causeway Bay Books, libreria specializzata in saggi e pamphlet a volte ai limiti del gossip sull’élite del Partito comunista cinese, tra cui lo stesso Xi. Lam venne arrestato nel 2015 assieme agli altri soci. «Sono stato trattenuto in Cina per otto mesi, di cui cinque passati in isolamento. È stato orribile. Ho avuto molta paura», ci racconta mentre ci offre una birra nella nuova libreria che ha aperto tre anni fa al decimo piano di questo anonimo palazzone nel centro di Taipei. Sugli scaffali libri come “If China attacks”, se la Cina attacca – Taiwan, sottinteso – («è uno dei più venduti», dice); “Defying the Dragon”, sfidare il Dragone; biografie su Mao, “Le origini del totalitarismo” di Hannah Arendt; alle pareti bandiere con gli slogan “Hong Kong libera, rivoluzione ora”, e “Sono a favore dell’indipendenza di Taiwan”.

La Cina agirà sicuramente anche qui», racconta Lam, 67 anni, sguardo sornione dietro i suoi occhialini da vista ovali, poche parole ma taglienti, appoggiato alla sedia della sua scrivania. Dietro di lui un piccolo letto a castello dove dorme. «Questa libreria è la mia casa».

Dopo aver “ammesso” le sue colpe in una confessione trasmessa in tv, i cinesi gli permisero di ritornare a Hong Kong. Ma dalla città se n’è andato nel 2019, l’anno delle grandi proteste, e ha deciso di trasferirsi qui, come molti altri dissidenti, temendo di essere in cima alla lista dei ricercati se il governo avesse approvato la proposta di legge sull’estradizione verso la Cina continentale. «Quando sono arrivato a Taiwan, non avevo intenzione di aprire la libreria, di resuscitare la Causeway Bay Books che avevo a Hong Kong. Non avevo soldi. Grazie al crowdfunding, però, ho raccolto 6 milioni di dollari taiwanesi in un solo mese». A fare visita a Lam, dopo l’apertura, è venuta pure la presidente taiwanese Tsai Ing-wen.

Quel concetto, “Un Paese, due sistemi”, che Pechino vorrebbe provare ad applicare anche a Taiwan, «a Hong Kong è già bello che morto da tempo. Il governo cinese non ha mantenuto le sue promesse: Hong Kong non è la più la stessa. Perché mai dovrebbe comportarsi diversamente qui?».

Lam è convinto e si lancia in previsioni: «Non aspettatevi che la Cina risparmi Taiwan: l’invasione è inevitabile. A giudicare dall’età di Xi Jinping, l’annessione dovrebbe avvenire in cinque o sei anni. E io ho intenzione di partecipare alla resistenza: da qui non me ne vado. Se riusciremo a resistere, però, dipenderà molto dall’aiuto che riceveremo dagli Stati Uniti». Alle elezioni del mese prossimo è sicuro che sarà ancora il Dpp a vincere. Non c’è un gran viavai di clienti in questo tardo mercoledì pomeriggio: «Gestire una piccola impresa è difficile. Ma io resisto. Come farà Taiwan».