Economia svizzera durante e dopo il Covid

'In movimento nonostante il lockdown', un saggio appena pubblicato sul nostro paese in tempo di pandemia (edizioni Dadò). Vi proponiamo il contributo del prof. Sergio Rossi

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

'In movimento nonostante il lockdown', un saggio appena pubblicato sul nostro paese in tempo di pandemia (edizioni Dadò). Vi proponiamo il contributo del prof. Sergio Rossi

• – Redazione

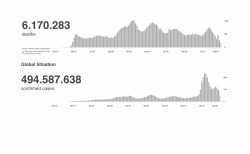

I miei calcoli da aggiornare, con prospettive economiche ancora più problematiche per le conseguenze della guerra in Ucraina immediatamente seguite alla crisi da Covid-19

• – Aldo Sofia

Infatti ecco due capitalismi, l’uno contro l’altro armato

• – Silvano Toppi

Il presidente può farcela al secondo turno, soprattutto se si conferma la cosiddetta ‘disciplina repubblicana’ contro l’estrema destra

• – Aldo Sofia

Analisi e prospettive dopo il primo turno delle presidenziali francesi che riporta Macron e le Pen al duello finale del 24 aprile

• – Aldo Sofia

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Omaggio a Chiara Frugoni, la storica scomparsa, che ‘illuminò’ un periodo circondato da ignoranza e preconcetti

• – Pietro Montorfani

La cultura come forma di resistenza: il ‘Teatro della libertà’ del campo profughi di Jenin, dove viveva l’autore dell’ultimo attacco nel centro di Tel Aviv

• – Sarah Parenzo

Domani primo turno delle presidenziali francesi: cosa rischia il presidente, e perché la sua principale concorrente può sperare

• – Willy Baggi

Dopo l'allentamento delle restrizioni occorre una seria analisi delle misure adottate, per gestire meglio eventuali nuove pandemie

• – Redazione

'In movimento nonostante il lockdown', un saggio appena pubblicato sul nostro paese in tempo di pandemia (edizioni Dadò). Vi proponiamo il contributo del prof. Sergio Rossi

La situazione dell’economia svizzera prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 era caratterizzata da numerosi punti di forza e qualche elemento problematico (Rossi e Vallet 2017). Diversi indicatori macroeconomici rappresentano l’economia svizzera in quanto ben posizionata e performante a livello mondiale (Schwab 2019, International Institute for Management Development 2020). Considerando il tasso di crescita reale del prodotto interno lordo, il tasso di inflazione e quello di disoccupazione, come pure la bilancia dei pagamenti, la Svizzera, in generale, si situa nelle prime posizioni delle classifiche mondiali riguardanti la competitività di una nazione. La crisi finanziaria globale scoppiata nell’autunno 2008, quella della zona euro esplosa verso la fine del 2009 e quella indotta dalla pandemia all’inizio del 2020 hanno confermato e in parte consolidato la posizione elvetica ai vertici delle graduatorie riguardanti l’economia mondiale.

Nel primo ventennio di questo secolo, ossia dal 2000 al 2019, l’economia svizzera è stata sorretta sostanzialmente dalle spese di consumo della popolazione.

Tabella 1: I fattori della crescita economica in Svizzera (percentuale)

| Variabili economiche | 2000 | 2010 | 2020 |

| Consumi delle famiglie | 56,5 | 53,0 | 51,1 |

| Investimenti produttivi delle aziende | 26,9 | 25,1 | 26,8 |

| Spese del settore pubblico | 11,1 | 11,1 | 12,0 |

| Saldo della bilancia delle partite correnti | 5,5 | 10,8 | 10,1 |

| Variazione delle scorte di prodotti delle imprese | 0,6 | – 0,2 | – 0,8 |

Fonte: Ufficio federale di statistica (elaborazione dell’autore)

Come mostrano i dati nella tabella 1, le spese di consumo in Svizzera sono importanti per la stabilità e la crescita dell’economia nazionale. Un altro fattore di crescita sono le esportazioni di beni e servizi, grazie anche all’elevato grado di apertura dell’economia elvetica (poco meno della metà del prodotto interno lordo è esportato dalla Svizzera). A questi fattori si aggiungono le caratteristiche dell’economia elvetica, il cui tessuto è ben diversificato, rendendo perciò questa economia molto performante e resistente agli choc esterni – come la crisi finanziaria globale esplosa nel 2008 o la crisi economica indotta dalla pandemia scoppiata all’inizio del 2020.

Secondo Schär e Schwarz (2012), la Svizzera è la nazione più industrializzata al mondo se consideriamo il valore aggiunto pro-capite (12’400 dollari) nelle attività industriali. I paesi concorrenti, come il Giappone (8’600 dollari), la Germania (7’700 dollari), gli Stati Uniti (6’000 dollari) e il Regno Unito (4’000 dollari), sono ben al di sotto del valore aggiunto pro-capite dell’economia elvetica. Il settore industriale della Svizzera, infatti, è composto soprattutto da piccole e medie imprese, ma non mancano diverse grandi imprese attive in rami strategici quali Holcim (materiali da costruzione), Nestlé (alimentare), Roche (farmaceutica) e Rolex (orologeria). Si tratta di imprese che sono attive sul piano globale e che investono nell’economia svizzera una parte rilevante degli utili generati nel resto del mondo. Questi investimenti rendono più concorrenziale l’esportazione di prodotti elvetici, come mostra la struttura della bilancia dei pagamenti svizzera.

Tabella 2: La bilancia dei pagamenti svizzera (miliardi di franchi)

| Voci di spesa | 2000 | 2010 | 2020 |

| Bilancia delle partite correnti | 52,1 | 91,7 | 26,8 |

| Merci | 2,6 | 45,3 | 63,8 |

| Servizi | 21,8 | 20,0 | 1,0 |

| Redditi dei fattori | 32,2 | 34,8 | – 23,6 |

| Trasferimenti correnti | – 4,5 | – 8,4 | – 14,4 |

| Trasferimenti di capitale | – 6,0 | – 4,6 | – 0,2 |

| Bilancia dei capitali | 77,6 | 107,2 | 12,9 |

| Investimenti diretti esteri | 41,9 | 58,7 | 60,0 |

| Investimenti di portafoglio | 28,2 | – 36,8 | 30,0 |

| Altri investimenti | 14,7 | – 52,5 | – 193,9 |

| Riserve ufficiali | – 7,3 | 137,8 | 116,7 |

| Errori e omissioni | 31,4 | 20,4 | –22,5 |

Fonte: Banca nazionale svizzera (elaborazione dell’autore)

I dati nella tabella 2 mostrano come il commercio internaziona le di prodotti sia per la Svizzera ampiamente eccedentario e legato alla sua specializzazione industriale. Questo eccedente commerciale è addirittura aumentato a seguito della crisi globale esplosa nel 2008, mentre si osserva un calo notevole nella quota dei servizi, in particolare quelli di carattere finanziario, che rappresentano attualmente meno del 10% del prodotto interno lordo elvetico (Dipartimento federale delle finanze 2021).

L’economia svizzera è inoltre caratterizzata da un elevato grado di specializzazione in diverse nicchie di mercato, nelle quali i prodotti hanno un elevato valore aggiunto e la cui domanda è poco sensibile alla variazione del loro prezzo di vendita. Ciò permette alle imprese che vendono questi prodotti di non subire gli effetti negativi causati dalla globalizzazione o dall’apprezzamento del saggio di cambio della moneta nazionale.

Due sono però gli elementi problematici prima dello scoppio della pandemia da Covid-19. Da un lato, il mercato del lavoro è afflitto da diversi problemi che hanno reso molto precaria e incerta l’occupazione di numerose categorie di lavoratori a seguito sia della globalizzazione delle attività economiche sia della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). Dall’altro lato, il mercato immobiliare residenziale è caratterizzato da un notevole surriscaldamento dei prezzi, dopo l’attuazione di una politica monetaria molto espansiva da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) a seguito della crisi di Eurolandia (Rossi 2011, 2019).

Dall’inizio del ventunesimo secolo, infatti, l’economia svizzera ha aumentato il proprio grado di integrazione nell’economia globale, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori che provengono dai paesi membri dell’UE. L’accordo sulla libera circolazione delle persone tra l’UE e la Svizzera, entrato in vigore nel 2002, ha permesso alle imprese presenti nell’economia elvetica di assumere dei lavoratori che provengono dall’UE, riducendo in questo modo la pressione al rialzo sulle retribuzioni dei lavoratori residenti in Svizzera (Losa et al. 2012, Jenni 2019). La competitività delle imprese elvetiche ne ha perciò beneficiato in quanto molte di esse hanno potuto ridurre così i loro costi di produzione, ma a discapito delle spese di consumo di molti residenti, il cui salario è stato rivisto al ribasso a seguito della libera circolazione delle persone. Il mercato del lavoro svizzero è stato quindi ampiamente influenzato da queste dinamiche, che hanno generato una dicotomia su questo piano: da un lato, le imprese possono trarre vantaggio dalle competenze professionali dei lavoratori provenienti dall’UE, riducendo al contempo la remunerazione salariale di numerose persone appartenenti al ceto medio. Dall’altro lato, molti lavoratori residenti in Svizzera sono diventati (più) precari a causa della pressione al ribasso sui loro salari a seguito della libera circolazione delle persone, che ha fatto aumentare il numero di coloro che cercano una occupazione nell’economia elvetica. Questa precarizzazione della forza-lavoro ha inciso negativamente tanto sulle spese di consumo quanto sulla coesione sociale, riducendole entrambe evidentemente. La disoccupazione ha dunque subito un notevole aumento di origine strutturale, anche se una parte importante di essa sfugge alle statistiche ufficiali ed è perciò ignorata dai responsabili delle scelte di politica economica (Origoni e Losa 2009, Losa et al. 2014, Gonzalez et al. 2015, Stephani e Petrillo 2015).

Per quanto riguarda il mercato immobiliare svizzero, invece, esso è caratterizzato da un notevole surriscaldamento dei prezzi delle costruzioni residenziali (case e appartamenti) da quando è scoppiata la crisi finanziaria globale nell’autunno 2008. Gli investitori istituzionali (vale a dire le banche, le casse-pensioni e le assicurazioni) si sono orientati massicciamente verso questo mercato dopo che i rendimenti nei mercati finanziari sono crollati con l’esplosione della crisi nel 2008 e il conseguente aumento dei rischi su tali mercati. La politica dei tassi di interesse negativi praticata dalla BNS dal gennaio 2015 – allo scopo di ridurre la pressione al rialzo sul saggio di cambio del franco svizzero – ha in realtà spinto questi investitori, direttamente o indirettamente, ad aumentare i loro rischi nel mercato immobiliare, al fine di compensare i mancati rendimenti nei mercati finanziari. Questa strategia degli attori finanziari in Svizzera ha perciò causato un forte e rapido aumento dei prezzi nel mercato immobiliare residenziale, come illustra bene l’andamento dell’indice di bolla immobiliare che UBS pubblica trimestralmente (UBS 2021). In questo modo, un numero crescente di debitori ipotecari appartenenti al ceto medio rischia di non più riuscire a rifinanziare la propria ipoteca, a maggior ragione per coloro che perdono il posto di lavoro o che sono meno remunerati anche a seguito della crisi economica legata al Covid-19. In effetti, i problemi nel mercato del lavoro e nel mercato immobiliare residenziale sono ampiamente collegati nell’economia elvetica, dove l’apprezzamento del saggio di cambio del franco svizzero è stato usato da diversi dirigenti aziendali a mo’ di giustificazione per esercitare delle pressioni al ribasso sulla retribuzione di una parte rilevante dei loro collaboratori e per ridurre la forza-lavoro in numerose piccole o medie imprese in Svizzera – in particolare nei rami di attività legati all’esportazione (compresi i servizi turistici) e nel commercio al dettaglio, dove un numero rilevante di negozi continuano a soffrire per la forte concorrenza straniera, soprattutto nei cantoni di frontiera come il Ticino (Rossi 2011, 2019).

Questa situazione ha perdurato fino allo scoppio della crisi del Covid-19 all’inizio del 2020. A quel tempo, il lockdown di numerose attività economiche con la conseguente interruzione della catena di produzione in diversi rami di attività hanno amplificato i problemi dell’economia svizzera, rendendoli ancora più evidenti.

Dalla seconda metà di marzo 2020, l’economia svizzera – similmente a quella di molti altri paesi avanzati sul piano economico – ha sofferto molto per l’interruzione (durante numerose settimane) delle attività in diversi rami economici. Questa interruzione ha colpito sia l’offerta sia la domanda di beni e servizi, causando una forte, repentina e inattesa riduzione degli utili delle imprese coinvolte direttamente o indirettamente dal lockdown. Questa situazione e le prospettive a medio termine da essa suscitate hanno indotto numerose imprese a ridurre l’occupazione e la massa salariale, esercitando così una pressione al ribasso sulle retribuzioni di svariate categorie di lavoratori, molti dei quali erano già confrontati con difficoltà finanziarie che si sono perciò acuite spesso in maniera drammatica.

Di fronte a questa situazione, la Confederazione ha deciso di versare delle indennità per lavoro ridotto alle imprese che lo richiedono, permettendo in questo modo ai lavoratori interessati di ricevere l’80% del loro stipendio durante il periodo di lockdown e fino a quando la situazione economica non sarà migliorata sufficientemente. Il governo federale elvetico ha pure deciso di garantire interamente con fondi pubblici i prestiti che le banche concederanno alle imprese fino a un importo di 500’000 franchi con un tasso di interesse nullo, offrendone la fideiussione nella misura dell’85% per i crediti superiori a questo importo, che dovranno essere remunerati con un tasso di interesse di 0,5%, permettendo così alle banche di ottenere dei ricavi e di ridurre i costi che le banche avrebbero dovuto sopportare nel caso di un notevole aumento del numero di fallimenti aziendali a seguito del lockdown. Per il settore bancario si tratta infatti di aiuti a fondo perduto se le banche non saranno rimborsate dalle imprese debitrici, mentre le imprese coinvolte dovranno restituire entro cinque anni l’importo del prestito (con una deroga di due anni per i casi di rigore), per il quale dovranno pagare un interesse sull’importo che supera i 500’000 franchi (Dipartimento federale delle finanze 2020). Dal canto loro, i lavoratori indipendenti hanno potuto chiedere delle indennità per perdita di guadagno nella misura in cui sono stati colpiti dal lockdown a seguito della pandemia. Queste indennità hanno lo scopo di limitare le perdite finanziarie di questi lavoratori, anche se le prospettive per molti di essi sono preoccupanti a causa del forte calo delle attività economiche durante la pandemia del Covid-19 e la conseguente diminuzione della capacità di acquisto delle persone appartenenti al ceto medio. Alle imprese che sono state obbligate a interrompere le loro attività per almeno 40 giorni, il Consiglio federale ha concesso degli aiuti a fondo perduto equivalenti al 20% della loro cifra d’affari – con un limite massimo di 750’000 franchi di aiuti da versare a ciascuna di queste imprese – durante il secondo lockdown (dal 22 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021).

I rami di attività economica maggiormente colpiti dal lockdown sono quelli degli eventi (culturali, sportivi o ricreativi), dei servizi turistici, della ristorazione, dell’edilizia e del commercio al dettaglio, oltre alle attività di cura delle persone (parrucchieri, estetisti e così via). Durante le numerose settimane di chiusura forzata di queste attività (fatta esclusione dei negozi di prodotti alimentari), le imprese coinvolte hanno dovuto far fronte ai costi fissi (salari, affitti, leasing dei veicoli, assicurazioni varie) senza poter contare su delle risorse finanziarie provenienti dalla vendita dei loro beni o servizi. L’interruzione della catena di produzione per le imprese globalizzate (vale a dire che hanno i fornitori situati all’estero) ha confrontato molte di esse con notevoli difficoltà nel rispettare i termini di consegna dei loro prodotti pattuiti nelle ordinazioni firmate con le parti contraenti. Ciò ha contribuito – oltre al rincaro delle esportazioni elvetiche dovuto all’apprezzamento del saggio di cambio del franco svizzero a seguito della pandemia – a ridurre il volume di affari delle imprese situate in Svizzera, creando pure un rischio reputazionale dovuto a questi ritardi di consegna dei prodotti e soprattutto all’uso di materiali o prodotti semi-finiti provenienti dalla Cina (l’epicentro della pandemia da Covid-19).

D’altro canto, molti proprietari immobiliari sono stati confrontati con la difficoltà o la totale impossibilità di riscuotere l’affitto dei loro spazi commerciali a causa della interruzione delle attività economiche durante la pandemia. In diversi cantoni sono dovute intervenire le autorità per compensare una parte di questi mancati introiti, per la intera durata del lockdown. Le ripercussioni negative sulla capacità di acquisto, e perciò sulle spese di consumo, di una parte importante di questi proprietari immobiliari hanno contribuito alla contrazione del prodotto interno lordo elvetico nel 2020. L’occupazione e le finanze pubbliche ne hanno risentito negativamente, aggravando ulteriormente la situazione economica intrappolata ormai in un circolo vizioso.

La pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza i problemi dell’economia svizzera, che sostanzialmente riguardano il mercato del lavoro, con chiare ripercussioni sulle spese di consumo della popolazione residente. Oltre al forte aumento della disoccupazione (che si nota solo parzialmente nelle statistiche ufficiali), molte persone occupate hanno visto ridursi la loro capacità di acquisto, perché i loro datori di lavoro hanno ridotto il grado di impiego e/o la remunerazione a seguito della crisi economica scoppiata all’inizio del 2020, o perché le indennità per lavoro ridotto percepite da queste persone corrispondono solo all’80% dello stipendio versato loro prima dello scoppio della pandemia. Il mercato del lavoro svizzero ha quindi subito una evidente radicalizzazione della propria situazione precedente la crisi. Ciò ha dato origine a un notevole aumento del numero di persone che hanno fatto ricorso all’assistenza sociale, soprattutto nei cantoni vicini alla frontiera (Ticino e Ginevra in primis), aumentando pure l’opera delle comunità di aiuto sociale (Caritas, per esempio) nelle principali città svizzere.

Tutto ciò ha evidentemente influenzato le finanze pubbliche, per quanto riguarda tanto le risorse fiscali quanto la spesa dello Stato. L’aumentato disavanzo pubblico porterà verosimilmente dapprima la Confederazione e dappoi numerosi Cantoni svizzeri a voler ritrovare rapidamente l’equilibrio finanziario dei propri conti, operando perciò dei tagli alla spesa pubblica, soprattutto laddove ci sono meno opposizioni da parte dei gruppi di pressione sul piano politico. Saranno perciò sacrificate le politiche sociali sull’altare del rigore finanziario, con tendenzialmente una ulteriore riduzione delle aliquote di imposta sugli utili delle persone giuridiche nel vano tentativo di indurre le imprese a investire in misura maggiore per sostenere l’insieme del sistema economico. In realtà, le imprese si orientano maggiormente verso i mercati finanziari, parcheggiandovi non solo gli utili ma anche i soldi presi a prestito dalle banche o dal mercato dei capitali, quando non si intravedono delle prospettive di guadagno nel mercato dei prodotti a seguito del calo o del ristagno della domanda su questo mercato. Anziché esserci una svolta, ci sarà così una radicalizzazione delle strategie aziendali nei prossimi anni. Ciò continuerà allora a sostenere le quotazioni dei titoli finanziari, che nella maggior parte dei casi non hanno alcun fondamento nelle attività economiche delle imprese che hanno emesso tali titoli. Questo scollamento tra l’economia “reale” e l’economia finanziaria sarà una ulteriore componente della radicalizzazione dell’economia elvetica, nel solco di quanto si nota già sia in Svizzera sia nel resto delle nazioni globalizzate sul piano economico. Per quanto riguarda il commercio internazionale, si intravede invece una svolta, seppur di lieve entità, in quanto alcune imprese in Svizzera intendono rilocalizzare in Europa o nella Confederazione elvetica una parte delle loro attività che prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 svolgevano in Asia e in particolare in Cina. Questa svolta è data dall’interruzione della catena di produzione a seguito della pandemia e al conseguente rischio reputazionale. Due potrebbero essere allora le conseguenze positive di questa rilocalizzazione: da un lato ci saranno minori trasporti internazionali di merci, con un beneficio per l’ambiente grazie alla riduzione dell’inquinamento; dall’altro lato ci sarà una maggiore offerta di posti di lavoro, soprattutto per le occupazioni che necessitano di competenze medio-alte. Anche l’occupazione di lavoratori con competenze inferiori ne risulterà favorita nelle attività industriali che prima erano svolte all’estero e soprattutto nei paesi asiatici dove è scoppiata la pandemia da Covid-19. Verosimilmente si tratterà di un fenomeno transitorio, vale a dire che dopo alcuni anni dal termine della pandemia, un numero crescente di imprese torneranno a dislocare nuovamente una parte rilevante delle loro attività nei paesi dove i costi di produzione sono inferiori a quelli in Svizzera. Alcune imprese, sia nel ramo industriale sia in quello dei servizi, resteranno in questo paese perché avranno potuto osservare i vantaggi di svolgere le loro attività in Svizzera. Oltre alla fiscalità moderata sia per le imprese sia per i loro titolari e dirigenti, in questo paese i vantaggi competitivi sono numerosi e variegati. La Svizzera geograficamente si trova in una posizione centrale nel continente europeo, permettendo di raggiungere con facilità i principali mercati dell’UE (Germania, Francia e Italia), per i quali funge anche da mercato interessante per testare la vendita di beni o servizi in quanto sono presenti al proprio interno tre regioni linguistiche (tedesca, francese e italiana) dove le imprese che intendono vendere i loro prodotti nell’UE possono raccogliere delle informazioni utili a penetrare i suddetti mercati principali nella zona euro. Inoltre, la capacità di acquisto dei consumatori in Svizzera è relativamente maggiore di quella nel resto d’Europa: svariate imprese europee hanno perciò interesse a essere presenti nel mercato elvetico, dove non mancano le occasioni di fusioni e acquisizioni aziendali che offrono delle prospettive di guadagno interessanti, grazie anche alla disponibilità di personale altamente qualificato e di un sistema accademico di punta anche per quanto riguarda le attività di ricerca e di sviluppo con la collaborazione di svariate aziende di varie dimensioni – a volte riunite in un cluster come nel ramo orologiero e nell’industria chimico-farmaceutica (Rossi e Vallet 2017).

Sul piano delle finanze pubbliche la situazione dopo la pandemia potrebbe fare apparire una radicalizzazione delle scelte di politica economica volte al risparmio e all’equilibrio finanziario a prescindere dalla tipologia della spesa pubblica. La spesa corrente e quella per gli investimenti del settore pubblico, in realtà, dovrebbero sempre essere separate in quanto i loro beneficiari sono ampiamente distinti: la spesa corrente riguarda il denaro che lo Stato spende per soddisfare i bisogni della popolazione durante l’anno in corso (per esempio, per gli stipendi dei funzionari della pubblica amministrazione, per l’uso delle tecnologie informatiche che fanno da supporto alle attività del settore pubblico, e per il disbrigo delle pratiche amministrative di questo settore); gli investimenti pubblici, invece, soddisfano i bisogni di diverse generazioni fiscali, vale a dire che ne beneficiano non soltanto i contribuenti dell’anno durante il quale questi investimenti vengono svolti, ma anche i contribuenti negli anni seguenti fin quando l’investimento permette di offrire dei beni o servizi pubblici alla popolazione (per fare un esempio rilevante ai tempi della pandemia, si pensi alla costruzione di un ospedale pubblico o al suo rinnovamento per offrire le più moderne ed efficaci terapie). Per questo motivo, l’equilibrio tra la spesa e le risorse del settore pubblico (a qualsiasi livello di governo) deve essere rispettato per quanto riguarda la spesa corrente, dato che i beneficiari di questa spesa sono soltanto i contribuenti dell’anno corrente – le cui imposte, perciò, devono bastare per finanziare interamente la suddetta spesa. Gli investimenti pubblici, invece, devono essere esclusi dall’equilibrio finanziario annuale, perché nel caso contrario sarebbero posti a carico soltanto della generazione fiscale dell’anno corrente, che però non è la sola a trarne un beneficio. Dato che sono anche le generazioni fiscali future a beneficiarne, il conto che registra gli investimenti pubblici non deve essere equilibrato a fine anno con le risorse fiscali di quest’anno, ma deve essere in disavanzo, ossia deve essere finanziato tramite l’indebitamento dello Stato. Facendo pagare l’interesse e l’ammortamento annuale alla generazione fiscale corrente, tramite le loro imposte, si potrà così rispettare la “regola d’oro” delle finanze pubbliche, assicurando quindi l’equità fiscale intergenerazionale come indica il principio pay as you use (Buchanan 1958, Dafflon 1996).

In questo capitolo abbiamo riassunto la situazione in cui si trovava l’economia svizzera allo scoppio della pandemia da Covid-19, per illustrarne poi i maggiori sconvolgimenti a seguito di questa crisi. I vantaggi di posizione dell’economia elvetica si sono in parte rafforzati e d’altra parte si sono mantenuti a livello globale, come testimoniato dal tendenziale apprezzamento del saggio di cambio del franco svizzero dopo lo scoppio di questa prima pandemia della globalizzazione economica. I problemi di cui già soffriva l’economia svizzera prima di questa pandemia, ossia le difficoltà nel mercato del lavoro per quanto riguarda sia l’occupazione sia la remunerazione di varie categorie di persone, si sono acuiti, spesso a livelli drammatici, per numerosi lavoratori appartenenti al ceto medio, riducendo perciò le spese di consumo nell’economia nazionale e, da qui, anche i volumi di attività delle imprese e il commercio internazionale. Tutto ciò ha comportato anche un notevole calo degli investimenti aziendali nel sistema produttivo, dirottando i profitti delle imprese verso i mercati finanziari alla ricerca di rendimenti che consentano loro di compensare almeno in parte i mancati guadagni nel mercato dei prodotti. Ciò ha fatto aumentare la fragilità finanziaria dell’intero sistema economico, aumentando il già notevole scollamento tra l’economia “reale” e la finanza di mercato. Una parte notevole dei capitali è infatti stata investita nel mercato immobiliare, soprattutto dagli investitori istituzionali che sono gravati dall’introduzione di un tasso di interesse negativo da parte della BN – il cui effetto atteso sul saggio di cambio del franco svizzero è assai debole e in ogni caso insufficiente per rilanciare le attività economiche in Svizzera. La politica economica della Confederazione e dei Cantoni ha parzialmente sorretto il sistema-paese sul piano economico, ma molte risorse finanziarie dello Stato sono state usate in modo inefficiente perché hanno trascurato di sostenere la domanda nel mercato dei prodotti, privilegiando l’offerta in base alla famosa Legge di Say (secondo cui “l’offerta crea la domanda” nel mercato dei beni e dei servizi – ciò che si rivela essere una pia illusione quando le imprese temono di non riuscire a vendere la totalità della loro produzione e quindi non investono per produrre maggiormente).

L’economia svizzera dopo la pandemia sarà perciò caratterizzata dalla radicalizzazione delle scelte aziendali e delle autorità di politica economica: le prime si orienteranno più che nel passato verso i mercati finanziari, nel tentativo (non privo di rischi incalcolabili) di guadagnare su questi mercati quanto non riescono a ricavare nel mercato dei prodotti; le seconde si adopereranno per imporre delle misure di austerità alle finanze pubbliche a salvaguardia di un equilibrio finanziario che non permetterà di soddisfare i bisogni della popolazione per quanto riguarda i servizi pubblici e che in fin dei conti sarà impossibile raggiungere, a causa delle conseguenze macroeconomiche negative dei tagli alla spesa pubblica – a maggior ragione se vi saranno ulteriori sgravi fiscali tramite, per esempio, una riduzione delle aliquote di imposta sugli utili delle persone giuridiche (che poco o nulla potranno fare per indurre le imprese a investire per creare occupazione e reddito nazionale fintanto che la situazione e le prospettive nel mercato dei prodotti saranno di carattere negativo).

Continuando su questa traiettoria, l’economia svizzera si ritroverà, tra un decennio, in una situazione molto simile a quella in cui si trova ora il sistema economico dell’UE e in particolare quello della zona euro, caratterizzato da una disoccupazione involontaria molto elevata (e solo in parte identificata dalle statistiche ufficiali), da un ristagno delle spese di consumo e, perciò, da una debolezza strutturale degli investimenti aziendali. Il commercio internazionale non potrà compensare queste lacune, che andranno a pesare, in un modo o nell’altro, sulle finanze pubbliche e, da qui, sulla coesione nazionale, che è già molto indebolita dopo oltre trent’anni di neoliberismo sfrenato a discapito del bene comune.

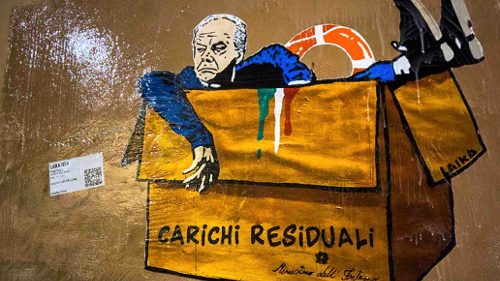

Una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle ‘autorizzate’: il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà