Chiara Frugoni e il Medioevo di tutti, per tutti

Omaggio a Chiara Frugoni, la storica scomparsa, che ‘illuminò’ un periodo circondato da ignoranza e preconcetti

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Omaggio a Chiara Frugoni, la storica scomparsa, che ‘illuminò’ un periodo circondato da ignoranza e preconcetti

• – Pietro Montorfani

La cultura come forma di resistenza: il ‘Teatro della libertà’ del campo profughi di Jenin, dove viveva l’autore dell’ultimo attacco nel centro di Tel Aviv

• – Sarah Parenzo

Domani primo turno delle presidenziali francesi: cosa rischia il presidente, e perché la sua principale concorrente può sperare

• – Willy Baggi

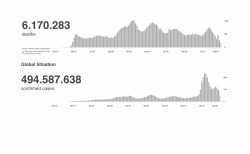

Dopo l'allentamento delle restrizioni occorre una seria analisi delle misure adottate, per gestire meglio eventuali nuove pandemie

• – Redazione

Si può, sostiene l'esperto Giacomo Luciani, che invita a non essere apocalittici: ma preferisce un ripensamento di produzione e di consumi a un embargo immediato

• – Redazione

Osservatore svizzero dell’OCSE alle elezioni vinte trionfalmente da Zelensky, non ho certo visto un paese controllato da un potere ‘nazista’, come sostiene invece Putin per giustificare l’invasione russa - Di Michele Andreoli

• – Redazione

A trent'anni dall'inizio dell'assedio che martirizzò la capitale della Bosnia, diventata simbolo della tragedia balcanica

• – Sergio Roic

I post-gollisti speravano nella Pécresse, ma la 'Thatcher francese' è bocciata dai sondaggi; la sinistra classica (Ps e Pc) sbaragliata dal populista Mélenchon

• – Aldo Sofia

Annotazioni su democrazia, convivenza, giustizia e altri valori da difendere strenuamente e quotidianamente, anche da noi

• – Giusfin

Ebreo che piace alla destra conservatrice e anti-semita; cambia la Storia a suo piacimento e il suo bersaglio grosso è l'immigrazione

• – Aldo Sofia

Omaggio a Chiara Frugoni, la storica scomparsa, che ‘illuminò’ un periodo circondato da ignoranza e preconcetti

Un buon antidoto a questa vulgata dura a morire potrebbe essere la lettura degli studi di grandi medievisti come Jacques Le Goff o Jacques Verger oppure, per la cultura italofona, dei nostri Franco Cardini, Alessandro Barbero e Chiara Frugoni, quest’ultima venuta a mancare domenica pomeriggio all’età di 82 anni dopo una vita spesa a raccontare un’epoca tra le più ricche e affascinanti, in perenne contrasto con le banalizzazioni del sentire comune. Nata a Pisa nel 1940, portava nel nome un destino che pareva segnato: «Chiara» come la Santa di Assisi a cui dedicò pagine memorabili (vedere almeno Una solitudine abitata, 2006, e Storia di Chiara e Francesco, 2011), ma anche «Frugoni» come il padre Arsenio (1914-70), celebre medievista della Scuola Normale di Pisa e dell’Università di Roma, dal quale aveva mutuato la sua passione per l’epoca di mezzo e per le peregrinazioni scientifiche in terra toscana.

A chi l’osservi con attenzione, il Medioevo non necessiterebbe infatti di alcuna difesa d’ufficio, tali sono la qualità e l’importanza delle sue principali “invenzioni”: dalle università alle banche alle prime associazioni professionali. Per non parlare naturalmente dell’arte, a cui Chiara Frugoni ha dedicato gran parte delle sue energie per cercare di decrittare il codice figurativo di un’epoca ricca quant’altre mai, nella convinzione che attraverso La voce delle immagini (così si intitola un suo bellissimo saggio del 2010) fosse possibile entrare nella mente del popolo, e non soltanto in quella delle élite; allo stesso modo in cui, con la sua scrittura scientificamente rigorosa eppure sempre accessibile e sempre piacevole, ha cercato di raccontare al grande pubblico di oggi lo spirito di quei secoli, senza chiudersi nel consueto recinto dei tecnicismi accademici. Perché Chiara Frugoni ha scritto non solo di tutti («uomini, donne e soprattutto bambini», come recita il sottotitolo di Vivere nel Medioevo, 2017), animali non esclusi, ma anche per tutti, quasi a voler portare il popolo dell’anno mille in contatto con quello dell’anno duemila, con un vasto progetto di divulgazione a tutto tondo frutto di grande umiltà – oltre che di grande competenza – che ha pochi eguali nella nostra storia recente. Per sincerarsene basterebbe dare un’occhiata a campione ad alcuni dei suoi testi proemiali: dalla Breve introduzione (se possibile, da non saltare) che apriva con grande understatement il recentissimo Uomini e animali nel Medioevo, 2018, ai continui appelli ai suoi lettori, che invitava ogni volta a scriverle per suggerimenti, correzioni, scambi di idee.

Non possono esserci dubbi attorno al valore della sua opera per la nostra epoca tormentata, questa sì veramente “media” e di transizione, soprattutto se si pensa alle pagine sull’ecologismo precoce e provocante di San Francesco, oppure a quelle sull’Allegoria del Buon Governo [sullo sfondo nell’immagine, ndr] di Ambrogio Lorenzetti per le sale di Palazzo Pubblico. Proprio attorno a questa sua ultima ricerca, che partendo dal lontano passato senese finiva per affrontare il tema sempre vivo delle politiche del bene comune, ci aveva concesso per “Cenobio” nel dicembre del 2020 una generosa intervista che così si chiudeva:

«Il comune cittadino a chi si deve rivolgere? Alla scuola; ai libri; ai giornali e agli amici. Io, per esempio, anche se purtroppo non ho più un giornale dove mi sento ben rispecchiata, ne prendo vari e cerco di farmi un’idea. Ma il discorso è difficile, mancano spazi e momenti di discussione sana, di confronto. Bisognerebbe che anche nelle famiglie si ricominciasse a parlare. I momenti un tempo deputati allo stare insieme e scambiarsi parole ed esperienze non ci sono più: il pranzo perché molto spesso si mangia fuori; la cena perché poi si accende la televisione. È un grandissimo peccato. Comunque penso che il ruolo della scuola rimanga fondamentale. E poi, se si riuscisse a far sì che ai ragazzi piacesse leggere… Perché se uno legge, non è mai solo».

Un libro importante ed un film di cui tutti parlano per pensare al futuro del Pianeta

Pubblicato da Salvioni Edizioni l’atteso volume che racconta l’appassionante viaggio in bicicletta attraverso l’Europa medievale compiuto da Roberto Antonini e Antonio Ferretti....