La critica letteraria, un esercizio troppo spesso destinato al rapido oblìo

Annotazioni a margine di un volume di saggi critici di Gilberto Lonardi, che a Bellinzona riceve oggi il Premio Orelli

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Annotazioni a margine di un volume di saggi critici di Gilberto Lonardi, che a Bellinzona riceve oggi il Premio Orelli

• – Aurelio Sargenti

A Firenze un importante omaggio al grande compositore svizzero con un’integrale delle cinque sinfonie in cui echeggiano orrore per la guerra e desiderio di pace

• – Redazione

Incontro con l'inviato di guerra del Corriere della Sera, che in Israele ha vissuto a lungo e che da domani sarà alle porte di Gaza

• – Aldo Sofia

La proposta di Harari è al limite dell’impossibile: Israele non vuole restare nella Striscia ma non si fida. Solo i garanti dell’ordine mediorientale, Usa e Russia, per quanto indeboliti, possono trasformarla in realtà

• – Redazione

I fallimenti del sistema di sicurezza e la sfiducia degli israeliani. Nulla funziona secondo le aspettative se non grazie all’impegno dei civili

• – Sarah Parenzo

“One day”, una canzone per una pace che pare irraggiungibile

• – Redazione

Il conflitto fra Israele e Palestina è il prodotto di intolleranti, prepotenti, estremisti, fanatici. Dalle due parti

• – Redazione

Il governo Netanyahu dà 24 ore di tempo per trasportare e ammassare lungo il confine meridionale oltre un milione di palestinesi, sapendo che è praticamente impossibile; anche perché Hamas minaccia i civili che non dovessero rispettare l’ordine di rimanere. E pensare che fu Israele a “inventare” i jihadisti della Striscia

• – Aldo Sofia

Di Domenico Quirico, La Stampa 13 Ottobre 2023 alle 01:00Assedio. La definizione sembra facile: una città, un castello, un luogo munito di mura, torri, bunker che viene circondato...

• – Redazione

Io Shamur ‘Imadi, sopravvissuta del kibbutz di Be'eri: «Chiedo una pace giusta, che i beduini del Negev ricevano aiuto come la mia comunità»

• – Sarah Parenzo

Annotazioni a margine di un volume di saggi critici di Gilberto Lonardi, che a Bellinzona riceve oggi il Premio Orelli

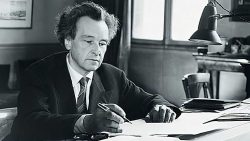

Nel quadro del Festival intitolato “Sconfinare”, in programma a Bellinzona, in Piazza del Sole, trova posto, alle 18.00, la cerimonia di consegna del Premio letterario Giorgio Orelli, che viene assegnato quest’anno al critico letterario e docente di letteratura italiana Gilberto Lonardi, a cui tre anni fa le edizioni Giampiero Casagrande avevano dedicato un volume che raccoglie sei lezioni, sei letture critiche di tre grandi poeti, tenute da Lonardi in diversi istituti del nostro Cantone.

Nel quadro del Festival intitolato “Sconfinare”, in programma a Bellinzona, in Piazza del Sole, trova posto, alle 18.00, la cerimonia di consegna del Premio letterario Giorgio Orelli, che viene assegnato quest’anno al critico letterario e docente di letteratura italiana Gilberto Lonardi, a cui tre anni fa le edizioni Giampiero Casagrande avevano dedicato un volume che raccoglie sei lezioni, sei letture critiche di tre grandi poeti, tenute da Lonardi in diversi istituti del nostro Cantone.

“Un naufragio e altre favole – Leopardi, Montale, Orelli” è il titolo della raccolta curata da Aurelio Sargenti di cui, per l’occasione, proponiamo qui la pagina introduttiva e la trascrizione di una bella intervista con lo studioso. (red.)

Il Canton Ticino, unico Paese fuori d’Italia dove l’italiano è lingua nazionale, ha sempre coltivato con attenzione e affetto i rapporti con il mondo letterario a sud di Chiasso. E ha tratto giovamento dalla presenza sul territorio del magistero, scritto e orale, di figure centrali nei settori della filologia, della critica e della letteratura italiana: in particolare con l’arrivo di Gianfranco Contini sulla cattedra di filologia romanza dell’Università svizzera di Friburgo (1938), i cui seminari (una “grande frustata” li definì Dante Isella) seppero illuminare chi ebbe la fortuna di assistervi, tra i quali alcuni giovani Ticinesi, che poi divennero i maestri della cultura ticinese.

Diretta e naturale discendenza di quell’eccezionale insegnamento friburghese furono i seminari di studio organizzati da padre Giovanni Pozzi nel Convento di Bigorio, in Capriasca; «seminari informali, nei quali il docente universitario si affiancava allo studente nell’illustrare argomenti di ricerca, individuali e comuni. A comunicazioni di maestri e allievi, seguiva uno scambio vivo di riflessioni, suggerimenti, domande che si dilatavano al di fuori dell’aula, nel refettorio e nel castagneto che attornia il convento. […]. Una formula felice che portò a operare, nel laboratorio comune, Dante Isella, Maria Corti, Domenico De Robertis, Cesare Segre, Aldo Menichetti, Franco Gavazzeni, in più occasioni, Dionisotti sempre; e sporadicamente Billanovich, Campana, Branca, Fedeli, Raimondi, Bozzetti e altri, e giovani studiosi delle università [di Friburgo,] Pavia, Bologna, Firenze, Milano».

Nel solco di questi memorabili ‘incontri di Bigorio’ distribuiti su più anni e diretti con energia e affabilità da padre Pozzi, si inseriscono molte delle lezioni tenute nei licei cantonali ticinesi dai professori testé citati e da altri ancora. A queste appartengono cinque delle sei qui edite per la prima volta, offerte, su tre poeti a lui molto cari, dal prof. Gilberto Lonardi agli studenti del Liceo cantonale di Lugano 2, Savosa, e ai loro docenti. Esse sono così distribuite nel tempo: le tre su Leopardi rispettivamente nell’aprile 2018 (lezione riproposta al Liceo cantonale di Bellinzona), nel novembre del 2015 (a margine del ciclo di conferenze Bibbia e letteratura dell’Associazione “Biblioteca Salita dei Frati”, Lugano) e nel marzo del 2016; quella su Montale nel maggio del 2011 (ripresentata il giorno dopo, con alcune modifiche, agli studenti del Liceo cantonale di Locarno); la prima su Giorgio Orelli nel novembre del 2014, mentre la lezione sulla traduzione di Lucrezio è una ripresa della relazione tenuta da Lonardi al Convegno orelliano nei giorni 13-15 novembre 2014).

Il connubio scuola e ricerca è sempre stato per molti docenti importante, una opportunità non usuale tra gli insegnanti liceali, di cui possiamo rallegrarci e anche vantarci. L’aggancio operativo tra il mondo della formazione e quello della ricerca e della produzione culturale è elemento vitale per entrambi: l’insegnamento ha sempre potuto beneficiare delle ricerche condotte dai docenti; allo stesso modo la ricerca ha potuto fare tesoro dell’esperienza degli insegnanti ricercatori, della chiarezza e del rigore che solo l’insegnamento e il dialogo quotidiano con gli studenti possono dare. Lo stesso si può dire per il mondo accademico?

Ho sempre creduto nella dialettica ricerca/insegnamento: mi ci sono tuffato dentro, per lunghi anni, con gioia e fierezza. Gli studenti, o non pochi di loro, ne colgono l’aspetto di novità e di dono, e fanno propria questa fierezza. La fierezza di sintonizzarsi sulla ‘fatica’ stessa, in atto e in movimento, e le ‘conquiste’, grandi o non grandi, del ricercatore. E, migliori, te ne sono grati. Ma ricordo le ansie e i ‘memento’ di un collega, per qualche tempo un amico: “ma come? ti fidi? Non temi i furti?” Meschinità. Il mondo accademico ne è pieno.

In vista di un’edizione einaudiana a mia cura – che poi non ci fu –del Fermo e Lucia manzoniano, rileggevo il Richard III di Shakespeare la mattina, o l’Europa teatrale di primo Ottocento (l’Egmont goethiano, per esempio, o Schiller), e nel pomeriggio ne parlavo a lezione, rileggendo il Manzoni ‘tragico’ e il Fermo. Per poi scriverne pure, s’intende (il mio Caccia tragica, in Ermengarda e il Pirata, è nato così). O, qualche anno dopo, trascorso quasi un mese tardo-estivo a Recanati, a studiare, solo e soletto, in Palazzo Leopardi, dormendo – un quasi giovanotto Endimione, baciato, in certe notti di plenilunio, dalla luce della Selene leopardiana -, su un lettuccio magro che già aveva ospitato Umberto Bosco, trascorrevo poi le giornate a percorrere libri plurisecolari che ben mi accorgevo lasciati lì, non toccati, da molti decenni, se non da sempre – i Deipnosofisti di Ateneo, per esempio, certo tesorizzati da Giacomo, nello splendido in folio seicentesco a cura di Casaubon. E già sapevo che i miei appunti li avrei poi anzitutto usati come il lievito necessario, con tanto altro in cui allora mi imbattevo, nella biblioteca di Monaldo, per un corso biennale – negli anni Novanta si poteva – sui Greci di Leopardi.

Per te la letteratura è stato nutrimento e passioni quotidiani, sia come professore ordinario di Letteratura italiana nella facoltà di Lettere dell’Università di Verona sia come saggista e critico letterario tra i più colti, acuti e sopraffini in servizio. Che valore ha oggi, soprattutto per le giovani generazioni, la parola “letteratura”?

Generalizzo, ma certo la letteratura non è al centro dei loro interessi, come è stato, quasi istituzionalmente, molto, forse troppo a lungo. Non me ne lagnerei, se fosse stata, trascuro le eccezioni, degnamente sostituita. Non è stato, non è così. Almeno a misurarla in Italia, c’è in atto una deriva che trascina via tanto che ci riguardava, troppo. Non solo la “letteratura”. Ma forse, almeno in parte, le cose – questo mi sussurra la mia diretta, anche se inevitabilmente non approfondita, esperienza – stanno diversamente proprio in Ticino.

E la critica letteraria: quali compiti le attribuisci?

Siamo in troppi a fare i ‘critici letterari’. Già Montale si chiedeva se la critica letteraria non stia surclassando, semplicemente, la lettura. Ma parlo per me: la trovo un esercizio sconsigliabile – guasta la vista, curva la schiena, eccetera: pessimo esercizio per la salute fisica –, ed effimero. O molto minacciata dall’effimero. Durano i grandi poeti e scrittori – che poi sono pochi, meno di come lo vogliano o credano le storie letterarie –, mentre l’esercizio critico è molto spesso destinato al rapido oblio. Comunque non è che legga quotidianamente poesia, e tanto meno narrativa: la filosofia, l’antropologia, la storia delle religioni, la critica musicale, alcune biografie e, proprio come amava Leopardi, autobiografie (il cinema, ora molto meno, ahi, mea culpa) …: quante tentazioni. Quanti sentieri da percorrere, per tenere a bada il nulla.

Gli incontri con gli studenti liceali, le conversazioni pubbliche sulla poesia aiutano a capire come si vive la poesia, come la si vive in quanto lettori?

Amo gli incontri con i giovani. E penso con gratitudine ai giovani ticinesi che ho incontrato. Ma resta che per pochi la poesia è un bene davvero necessario. Giusto così, che si tratti di cosa per pochi. Un privilegio dello spirito. La scuola lo ha diffuso. Ma che la poesia diventi merce, inutile citare il grande Benjamin quando scrive di Baudelaire – o cioccolatino, è facile. In particolare, molti corsi universitari distruggono il suo fascino, una cosa delicata. Sono corresponsabile? È possibile, anche se tendo ad assolvermi.

Giacomo Leopardi, Eugenio Montale e Giorgio Orelli: dei primi due poeti ci hai dato libri fondamentali, di singolare acribia; del terzo saggi imprescindibili. Qual è l’amor che ti mosse, che ti ha fatto e ti fa parlare di loro?

Mi piacciono i poeti che pensano – quelli che, mentre cantano, pensano in profondità. Specie il primo ne è un campione tormentato e sovrano. Ma pure gli altri due sono nella categoria. Perciò, incontràtili – del terzo ero pure amico, magnifico regalo per me – non ci siamo più lasciati. Eppure niente amore esclusivo: se mio padre avesse potuto farmi studiare musica – ma si trattava di un lusso, nel primo dopoguerra – mi illudo di credere che avrei fatto tutt’altro che il professore universitario. O si tratta di ubbie o di fole ‘di compenso’?

Quando un grande concerto di Rachmaninoff è eseguito dalla fantastica pianista cinese Yuja Wang

La scomparsa di Piero Angela, il grande divulgatore scientifico della televisione italiana: lo ricordiamo attraverso le sue ultime parole