Tutti pazzi per Honegger

A Firenze un importante omaggio al grande compositore svizzero con un’integrale delle cinque sinfonie in cui echeggiano orrore per la guerra e desiderio di pace

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

A Firenze un importante omaggio al grande compositore svizzero con un’integrale delle cinque sinfonie in cui echeggiano orrore per la guerra e desiderio di pace

• – Redazione

Incontro con l'inviato di guerra del Corriere della Sera, che in Israele ha vissuto a lungo e che da domani sarà alle porte di Gaza

• – Aldo Sofia

La proposta di Harari è al limite dell’impossibile: Israele non vuole restare nella Striscia ma non si fida. Solo i garanti dell’ordine mediorientale, Usa e Russia, per quanto indeboliti, possono trasformarla in realtà

• – Redazione

I fallimenti del sistema di sicurezza e la sfiducia degli israeliani. Nulla funziona secondo le aspettative se non grazie all’impegno dei civili

• – Sarah Parenzo

“One day”, una canzone per una pace che pare irraggiungibile

• – Redazione

Il conflitto fra Israele e Palestina è il prodotto di intolleranti, prepotenti, estremisti, fanatici. Dalle due parti

• – Redazione

Il governo Netanyahu dà 24 ore di tempo per trasportare e ammassare lungo il confine meridionale oltre un milione di palestinesi, sapendo che è praticamente impossibile; anche perché Hamas minaccia i civili che non dovessero rispettare l’ordine di rimanere. E pensare che fu Israele a “inventare” i jihadisti della Striscia

• – Aldo Sofia

Di Domenico Quirico, La Stampa 13 Ottobre 2023 alle 01:00Assedio. La definizione sembra facile: una città, un castello, un luogo munito di mura, torri, bunker che viene circondato...

• – Redazione

Io Shamur ‘Imadi, sopravvissuta del kibbutz di Be'eri: «Chiedo una pace giusta, che i beduini del Negev ricevano aiuto come la mia comunità»

• – Sarah Parenzo

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

A Firenze un importante omaggio al grande compositore svizzero con un’integrale delle cinque sinfonie in cui echeggiano orrore per la guerra e desiderio di pace

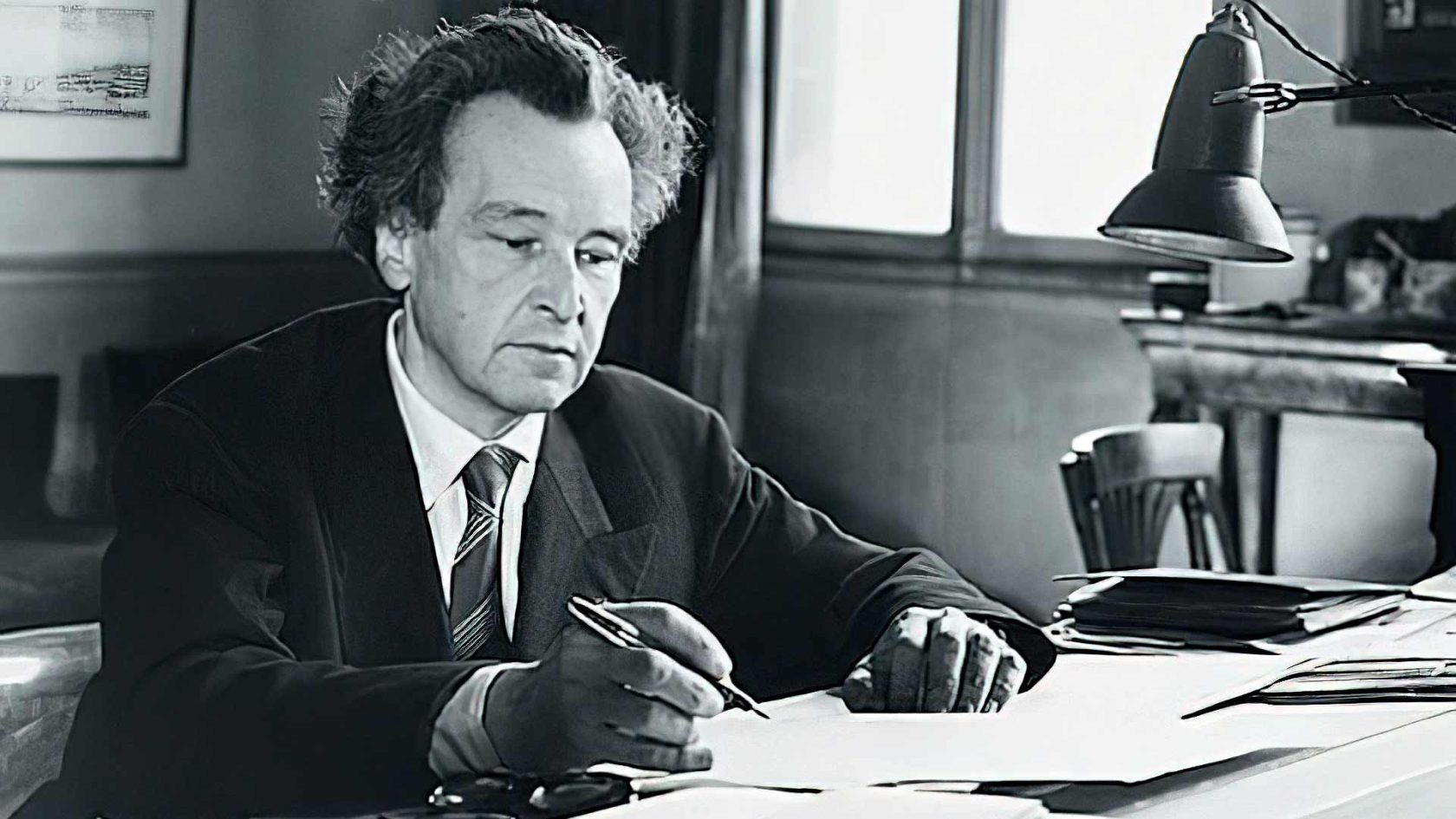

Mi ha un po’ sorpreso scoprire che a Firenze, città con una grande tradizione nell’ambito della musica contemporanea grazie al suo festival, di un compositore come Arthur Honegger (1892-1955) non fosse mai stata eseguita prima d’ora l’integrale delle Sinfonie, che poi sono solo cinque, e piuttosto brevi, ma… che sinfonie! La lacuna si sta colmando in questi mesi – da settembre a dicembre 2023 – con la proposta del ciclo sinfonico del compositore svizzero al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra del Maggio diretta da Daniele Gatti che ancora per pochi mesi ne è il direttore principale. E non è un mistero che Honegger – la cui presenza sinfonica è accompagnata da guide all’ascolto prima dei concerti e conferenze che li precedono di qualche giorno, nonché conferenze dello stesso Gatti in varie sedi istituzionali della città – si stia rivelando una vera e propria scoperta per il pubblico, al quale è offerta, per ogni concerto, una doppia possibilità di assistervi. Ogni serata comprende anche l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven (compositore che fu per Arthur, fin da ragazzino, modello e fonte d’ispirazione, insieme a Bach) e un altro brano musicale di autore europeo coevo a Honegger.

Colui che è stato quasi certamente il più importante compositore svizzero del Novecento nasce in Francia (Le Havre, 10 marzo 1892) da genitori zurighesi e protestanti che lo educano alla musica. Il padre è commerciante di caffè e la mamma pianista dilettante, il figlio capisce presto di non volere prendere il posto del padre in ditta perché gli si sono già aperti gli orizzonti della musica attraverso le lezioni private di violino. Per due anni studia al Conservatorio di Zurigo, poi nel 1911 si iscrive al Conservatorio di Parigi. E nella capitale effervescente di quegli anni – sono gli anni dei Ballets Russes di Diaghilev , dominati dalla presenza di compositori come Debussy, Ravel, Fauré, Dukas e Roussel – incontra Darius Milhaud e Jacques Ibert, oltre a colei che diventerà sua moglie, la pianista Andrée Vaurabourg, e la compositrice Germaine Tailleferre.

Nel 1915 Honegger – che resterà sempre legato alla patria d’origine della sua famiglia – è chiamato in Svizzera a difendere le frontiere per alcuni mesi, poi riprende gli studi e quando, nel 1918, lascia il Conservatorio ha già al suo attivo la composizione di diversi brani musicali. Nel 1920 nasce il Gruppo dei Sei, di cui anche Honegger fa parte, insieme a Georges Auric, Louis Durey, Darius Milhaud, Francis Poulenc e Germaine Taillefeirre, riuniti sotto gli auspici di Erik Satie e in compagnia del poeta e drammaturgo Jean Cocteau, che fornisce il manifesto artistico del gruppo, Le Coq et l’Arlequin.

Spirito di ribellione, voglia di semplicità, rifiuto di intellettualismi stranieri e germanici in particolare, ritorno alla musica francese, commistioni con la musica jazz e popolare, con il vaudeville e il music-hall sono alcuni dei punti di forza del manifesto. In questi principi tuttavia Honegger non poteva che riconoscersi solo in parte, non facendo mistero del culto “della musica da camera e sinfonica nella sua forma più seria e austera”. Il compositore coltiverà molti generi durante la sua carriera, dall’opera al balletto, dalla musica cameristica a quella sinfonica, dal teatro alle partiture per la radio e per il cinema per un totale di 222 composizioni. Il suo lavoro più eseguito pare essere il poema sinfonico Pacific 231 (1923), che prende il nome da una locomotiva di cui intende evocare il suono. Honegger fu infatti un grande appassionato di treni.

Le cinque sinfonie, strutturate in tre movimenti e caratterizzate da brevità, sono composte tra gli anni ’30 e ’50, ovvero negli anni della maturità. La prima, composta tra il ’29 e il ’30 su commissione dell’amico Serge Koussevitzky per celebrare i cinquant’anni della Boston Symphony Orchestra di cui era direttore principale, è inspiegabilmente la meno nota ed eseguita e si differenzia dalle altre per un carattere gioiosamente aggressivo e un’impronta di grande modernità, lontana dagli schemi classici, pur rispettandoli . Ci troviamo di fronte a una sinfonia ricchissima, che sembra incarnare il suono della città, una musica urbana, di cui Daniele Gatti sottolinea l’originalità e la novità, unitamente all’energia. Con le altre quattro si rientra nei ranghi di una più facilmente riconoscibile classicità. Honegger compone la seconda sinfonia a dieci anni dalla prima, nel 1941, in piena seconda guerra mondiale, dedicandola all’Orchestra di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. E’ considerata la denuncia di un uomo profondamente ancorato ai valori della civiltà occidentale contro la barbarie hitleriana e non è un caso che sia stata eseguita nel 1942 nella Parigi occupata dai nazisti. Ma sebbene il dolore e la mestizia alberghino nei primi due movimenti, nel terzo è il respiro della speranza a prevalere, luminosità e visione mostrano il cammino verso il riscatto e la libertà. La terza sinfonia, detta liturgica, composta su commissione di Pro Helvetia, viene eseguita per la prima volta a Zurigo il 17 agosto 1946 ed è quasi una prosecuzione ideale della seconda. Honegger stesso commentandola sottolineò il nesso tra la sua musica e l’orrore della guerra, accompagnato dal desiderio di pace. Scritta nel ’46, dunque sempre in un’atmosfera di ritrovata pace, su commissione di Paul Sacher, la Quarta Sinfonia ha come sottotitolo Deliciae Basilienses e contiene citazioni di canzoni popolari basilesi. E’ la sinfonia ‘pastorale’ di Honegger ed evoca le placide gioie di un soggiorno nella campagna svizzera al termine del conflitto mondiale.

Molti anni prima, nel 1920, aveva composto un breve poema sinfonico divenuto uno dei suoi lavori di maggior successo, Pastorale d’été, scritto durante una sua vacanza a Wengen, sulle alpi bernesi, immerso in un’atmosfera di serenità e languore estivo. L’ultima sinfonia, la quinta, composta nell’autunno 1950, è detta Di tre re, con riferimento alla nota musicale re, suonata dai timpani solisti e dai bassi alla fine di ciascuno dei tre movimenti. Anche questa, come la seconda, fu commissionata dalla Boston Symphony Orchestra, sotto la direzione di Charles Munch. Il tono grave e cupo e l’atmosfera di pessimismo che la avvolgono devono essere messi in relazione con l’incombere della malattia cardiaca che stava logorando il compositore, portandolo alla morte nel 1955.

Honegger fu autore prolifico ed entusiasta, pronto a tuffarsi in qualsiasi genere. Collaborò con il coreografo Serge Lifar per la musica del balletto Icare, con Cocteau per l’opera Antigone, senza dimenticare la raffinata Jeanne d’Arc au bûcher (1935), scritta per Ida Rubinstein in collaborazione letteraria con Paul Claudel, che Roberto Rossellini trasformò nel film omonimo. Opere, operette, ben nove balletti, musica da film e pagine cameristiche e sinfoniche fanno di Arthur Honegger uno dei compositori più felicemente eclettici del Novecento, in grado di fondere tradizione musicale tedesca con quella francese. E tuttavia lo troviamo ancora troppo poco eseguito e rappresentato nei teatri del mondo. Le cinque sinfonie sono uno strumento e un modo perfetti per cominciare ad accostarsi a lui, o per approfondirne i temi se già lo si conosce almeno in parte, o per ritrovarli se sono già note.

Daniele Gatti dirige l’Orchestre Nationale de France nell’esecuzione della Sinfonia n.2 di Arthur Honegger

Mikko Frank dirige l’Orchestre Pholarmonique de Radio France nell’esecuzione di “Pacific 231”

Ancora per qualche giorno nelle sale del Cantone il film svizzero-canadese “Something You Said Last Night”

Il percorso di Fernando Botero, il grande pittore e scultore colombiano scomparso da poco