Di Lucio Caracciolo, La Repubblica

Gli Stati Uniti d’America sono Repubblica e impero. Non possono scegliere fra l’una e l’altro. L’ascesa da potenza di terz’ordine a regina del pianeta, compiuta tra fine Ottocento e metà Novecento, si fondava sul parallelismo fra le due anime della nazione. Accompagnato dal rumore di fondo della disputa infinita fra repubblicani (in senso geopolitico) e imperiali, vestiti da “isolazionisti” e “internazionalisti” o altre etichette accademico-mediatiche, droghe da salotti intellettuali che non hanno mai commosso l’America profonda. Vinta la Guerra Fredda per getto della spugna sovietica, la magnifica coppia è scoppiata. Conferma che nella vita ci sono due tragedie: non avere ciò che si vuole, e averlo.

La Storia propone esempi di felice convivenza fra Repubblica e impero. Roma insegna. A due condizioni: che la prima sia maschera dell’altro e che questo non si pretenda universale. Al suo zenit, la Quarta Roma non si ammette impero, marchio insieme troppo europeo e troppo inglese, mentre si ostenta egemone globale.

Ma da quando mondo è mondo, gli imperi sono parti di mondo. In pace o in guerra con loro omologhi. Tra il 1991 e il 2001 — fine dell’Urss e attacco jihadista a Torri Gemelle e Pentagono — la superpotenza unica (altra splendida contraddizione) si è congratulata globale. Con spreco di dissertazioni terrapiattiste sulla tendenziale universalità del canone occidentale, promosso sinonimo di americano. La famosa “globalizzazione” è passepartout che per significare tutto non esprime nulla, a meno di identificarla con il cosiddetto Washington consensus, cui gran parte dell’umanità non ha mai consentito. Anche perché esclusa dal banchetto.

Ogni egemonia abbisogna di base morale persuasiva per chi la riconosce. Un impero che si pretende mondiale non può goderne stante la varietà di interessi, valori e opinioni che distingue noi umani. L’impero globale è totalitario o non è. L’America ha contraddetto i propri princìpi quando, nel passaggio di millennio, si è eletta principe del pianeta. Scopre forse tardi, con raccapriccio, di stare rovinando sé stessa abbagliata da uno scopo insieme irraggiungibile e nefando, incompatibile con la storia che si è raccontata fin dalle origini.

L’America non può essere il mondo e il mondo non può diventare americano. L’impero, non il mondo è a misura della Repubblica di Washington. Con il suo limes, frontiera mobile fra soci e avversari. L’alternativa è perdere insieme Repubblica e impero. O ciò che si concepisce tale. Non pare che attorno a questo ordine del giorno si sia consolidata la massa critica sufficiente a realizzarlo.

C’è una ragione profonda per cui l’America non vuole dichiararsi impero nel senso classico del termine: la sua anima è religiosa, non geopolitica. Assoluta, non relativa. Sovraordinata. Ergo: mentre gli altri si contendono i territori, noi li dominiamo dall’alto (e con le basi). Perché siamo l’America.

Dobbiamo alla signora Thatcher il brocardo per cui l’Europa è creatura storica, l’America filosofica. Siamo noi europei, storicisti inconcussi, a pensare imperiale il dominio americano, mentre l’americano corretto si rifugerà dietro il clintoniano don’t ask don’t tell. Sintomo dell’asimmetria che distingue le due sponde dell’Occidente.

Per le potenze europee l’alloro supremo è stato il titolo di Numero Uno, primo fra i non pari. Quel che oggi gli Stati Uniti sono e che dopodomani rischiano di non essere più. Ma per la superpotenza statunitense il gradino più alto del podio è diminuzione. Perché l’omologa agli inferiori.

Spiegava anni fa a Limes un eccentrico texano appassionato di calcio (soccer): «Noi siamo come la Nazionale inglese, che non partecipò ai primi tre campionati mondiali perché si sentiva superiore agli altri, salvo poi vincerne uno solo, con un gol che non esisteva».

Nella formula di un altro noto tifoso, Henry Kissinger: «Agli imperi non interessa operare entro un sistema internazionale perché aspirano ad esserlo. Gli imperi non hanno bisogno di un equilibrio della potenza. È così che gli Stati Uniti hanno condotto la propria politica estera nelle Americhe, come la Cina per gran parte della sua storia in Asia». Il fuoriclasse non può autoridursi primo della classe.

In questo senso la formula con cui Washington ama definire ciò che per noi mortali è impero — “ordine basato sulle regole” — appare pregnante. Lasciamo ad altri stabilire se sia utile operare un taglio semantico ed epistemologico fra imperi relativi e impero assoluto. La questione ci appassiona. In attesa di dirimerla, constatiamo come nel frattempo gli Stati Uniti stiano minando la propria sovraordinazione.

Certo, restano affezionati alla difesa dell’ordine basato sulle regole, quasi esistesse ancora (non è mai esistito, ma qui non interessa). Irrinunciabile teddy bear. Ma negli apparati divampa il dibattito su come ridurre la sovraesposizione imperiale, lemma che implica la rinuncia all’impero assoluto, o come preferite chiamarlo.

Deriva che assurge a dottrina di Stato con il documento sulla “geopolitica per la classe media” che l’amministrazione Bidenagita come bandiera. Roba che nemmeno un think tank tedesco ai tempi di Bonn capitale. Talmente unamerican da scuotere McCarthy nella tomba.

L’establishment alla moda si esibisce an-americano. Ci si flagella in pubblico come gli sciiti nel giorno dell’Ashura. Il nuovo volume di Limes lo documenta. Così Elbridge Colby, intrinseco al Pentagono: «Pensavamo che saremmo stati egemoni per sempre e che avremmo forgiato un impero liberale globale. Risultato: ci siamo sovraestesi, abbiamo eroso le fonti della nostra potenza e abbiamo anche perso il sostegno del popolo americano».

Apocalittico lo scrittore Michael Bible, omaggio al cognome: «L’America è diventata una nazione disparata di individui che si ammazzano a vicenda per arrivare a un’esistenza lussuosa che con ogni probabilità non raggiungeranno mai».

Stop. Riavvolgiamo il nastro e torniamo al dilemma nazione/impero. Se è vero che Washington non può rinunciare all’una o all’altro, rischia di perderli entrambi. Perché la Repubblica non regge più l’impero e l’impero corrode la Repubblica.

Pessima notizia per noi, accampati sotto l’ombrellone a stelle e strisce che non fa più ombra. Esperienza storica insegna che quando il protettore boccheggia perde il contegno e si aggrappa a chiunque possa aiutarlo. Prepariamoci: da aiutati diventeremo aiutanti. Non è scritto che sia solo un problema

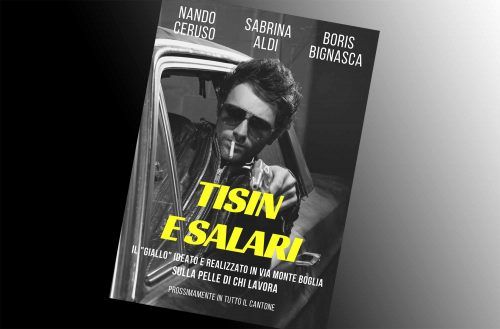

Nell’immagine: l’ombrello che non fa più ombra