“Oh, Gaza, forte come la morte è l’amore”

Due testi di e su Uri Avnery, scrittore e pacifista israeliano

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Due testi di e su Uri Avnery, scrittore e pacifista israeliano

• – Redazione

Colpito anche ieri il campo profughi più grande di Gaza. Il portavoce militare israeliano parla di rapida avanzata delle truppe. Hamas resiste e uccide 16 soldati.

• – Redazione

Ricordando Vic Vergeat, il grande chitarrista rock svizzero italiano, scomparso ieri all’età di 72 anni

• – Enrico Lombardi

Il processo a Sam Bankman-Fried si avvia alle battute finali e probabilmente da oggi la giuria inizierà a deliberare. Cruciale pare essere la questione di operazioni che vedono implicata Tether, la criptovaluta di riferimento per la città di Lugano

• – Redazione

Lettera aperta di Dominque Eddé, scrittrice francofona residente in Libano, a Emmanuel Macron

• – Redazione

L'anti-ebraismo ha segnato molte altre pagine del conflitto israelo-palestinese. Di Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma

• – Redazione

Un ritratto ed un ricordo di Ernesto Ferrero, scrittore ed intellettuale scomparso ieri a Torino

• – Paolo Di Stefano

Una politica di consolidamento delle finanze pubbliche fatta di contraddizioni: basta ripassare un po’ di storia economica – Di Pietro Nosetti

• – Redazione

Dal cripto-carnevale alla dipendenza dal gioco, alla guerra israelo-palestinese

• – Silvano Toppi

L'opacità del sistema sanitario consente ai produttori di guadagnare miliardi sulle spalle degli assicurati

• – Mario Conforti

Due testi di e su Uri Avnery, scrittore e pacifista israeliano

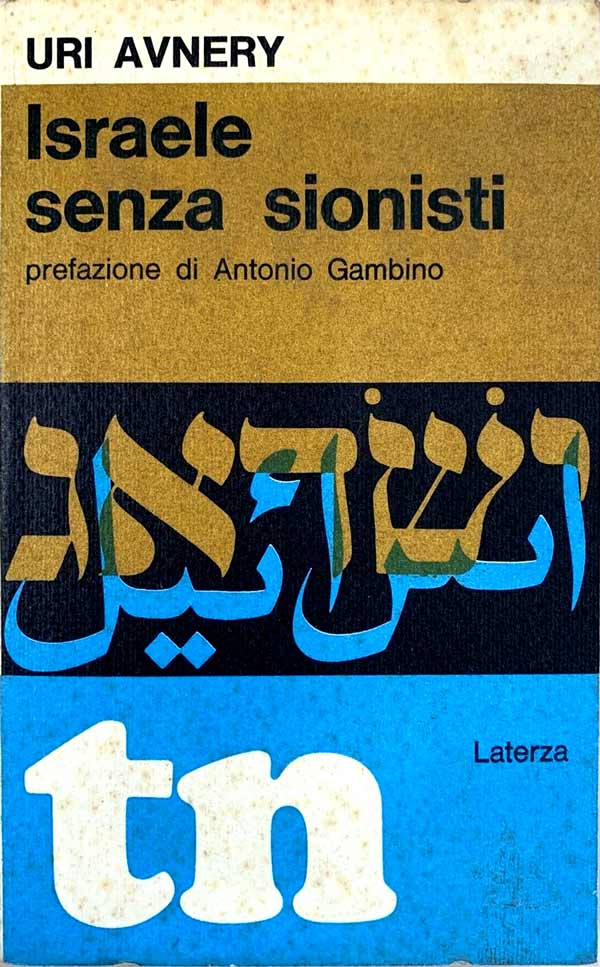

Proponiamo oggi due testi, di e su Uri Avnery, più volte parlamentare israeliano, scrittore e pacifista, il cui libro più noto in traduzione italiana è “Israele senza sionisti” (Laterza edizioni), con prefazione di Antonio Gambino. Un titolo e una tesi che fanno giustizia della confusione, a volte artatamente suggerita, introdotta dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, nel dibattito su senso e portata delle espressioni anti-semite emerse da manifestazioni pro-palestinesi.

Proponiamo oggi due testi, di e su Uri Avnery, più volte parlamentare israeliano, scrittore e pacifista, il cui libro più noto in traduzione italiana è “Israele senza sionisti” (Laterza edizioni), con prefazione di Antonio Gambino. Un titolo e una tesi che fanno giustizia della confusione, a volte artatamente suggerita, introdotta dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, nel dibattito su senso e portata delle espressioni anti-semite emerse da manifestazioni pro-palestinesi.

Riteniamo che comunque abbia ragione Luigi Manconi quando scrive: “Penso che, per quanto le comparazioni storiche risultino sempre imperfette, l’azione di Hamas del 7 ottobre sia assimilabile a un pogrom (ebrei uccisi perché ebrei”) e che esso assuma uno statuto di unicità nel cupo catalogo delle nefandezze del mondo…Ritengo tuttavia che i morti civili palestinesi non costituiscano il costo necessario del diritto di Israele a difendersi, e i bambini palestinesi colpiti dalle bombe on vadano considerati come l’inevitabile effetto collaterale della punizione dei terroristi. In altre parole: si possono avere a cuore le vittime della carneficina di Hamas del 7 ottobre e quelle palestinesi di oggi e di domani: senza, perciò, sentirsi costretti a privilegiare, con meschino spirito marziale, le une rispetto alle altre. E senza lasciarsi condizionare né dai propri sensi di colpa (che pure possono essere seri e nobili) né dalle intimidazioni di quei giornalisti…aspiranti caporalmaggiore dello Shin Bet, che tromboneggiano contro chi non prenderebbe una posizione sufficientemente netta; ovvero a esclusivo favore di Israele”.

Battagliero, a volte apparentemente ingenuo nella sua convinzione di una pacifica convivenza fra israeliani e palestinesi, era anche un patriota, per nulla ostile allo Stato ebraico. Aveva combattuto due guerre nell’esercito del suo paese, venne anche catturato dalle forze nemiche, esperienza non facile che ha raccontato in “L’altra faccia della medaglia”. Fu proprio l’esperienza sul campo di battaglia a elaborare e irrobustire il suo pacifismo. Era del resto convinto della necessità di creare due Stati, proprio per disinnescare la deriva a cui assistiamo in questa tragica fase. Fu il primo giornalista israeliano a intervistare Arafat: considerato un fatto scandaloso nel suo paese, quando ancora il leader dell’OLP era considerato in Israele il nemico pubblico numero uno. Avnery aveva intuito la pericolosità, per la società israeliana, della costante crescita del nazionalismo religioso israeliano, a cui si sarebbe parallelamente affiancata la nascita e l’imposizione dell’islam politico che a Gaza avrebbe portato al dominio di Hamas.

Il testo proposto è di appena cinque anni fa. Quando Uri Avnery nutriva ancora speranze, o l’illusione, sulla possibilità di poter vedere Hamas come interlocutore per un processo di convivenza. A suo parere già in buona parte compromesso da quelle che considerava le provocazioni dell’esercito israeliano per indurre il gruppo jihadista all’uso di una forza che Israele riteneva di poter affrontare e ammaestrare, per di più approfondendo le divisioni nel campo palestinese fra i laici dell’Autorità Nazionale Palestinese (erede di Arafat) e appunto Hamas. (Aldo Sofia)

Il primo testo, scritto poco prima della scomparsa (giugno 2018) dal giornalista e noto pacifista israeliano, autore di “Israele senza sionisti”, risulta premonitore dell’odierna tragedia di Gaza

Ho amato Gaza. Si tratta anche un gioco di parole: il biblico Cantico dei Cantici dice che l’amore è forte come la morte; forte in ebraico è aza, che è anche il nome ebraico di Gaza.

Ho trascorso molte ore felici a Gaza. Ci avevo molti amici. Dal sinistrorso dr. Haidar Abd al-Shafi all’islamista Mahmoud al-Zahar, attualmente ministro degli esteri di Hamas.

Ero lì quando Arafat, figlio di una famiglia gazana, tornò a casa. Mi misero in prima fila al ricevimento al confine di Rafah, e quella sera egli mi ricevette all’albergo sul litorale di Gaza, facendomi sedere accanto a lui sul palco durante una conferenza stampa.

M’imbattevo con un atteggiamento amichevole ovunque nella Striscia di Gaza, nei campi profughi come per le strade di Gaza City. Ovunque parlavamo di pace e del posto di Gaza nel futuro Stato di Palestina.

Bene, ma in quanto a Hamas, la terribile organizzazione arci-terrorista?

Nei primi anni 1990, Il primo ministro [d’Israele] Yitzhak Rabin esiliò 415 eminenti islamisti da Gaza al Libano. I libanesi non li ammisero, sicché gli esuli vegetarono per un anno all’aperto al confine.

Protestammo contro l’espulsione e piantammo un accampamento di tende davanti all’ufficio del primo ministro a Gerusalemme. Ci accampammo per 45 giorni e notti, alcuni con la neve. Nel campo c’erano ebrei e arabi, compresi degli islamisti arabi israeliani. Passavamo i lunghi giorni e le lunghe notti in discussioni politiche. Su che cosa? Sulla pace, naturalmente. Gli islamisti erano persone gradevoli, e trattavano mia moglie, Rachel, con estrema civiltà.

Quando agli esuli fu permesso di rincasare, si tenne per loro un ricevimento nella sala più grande di Gaza. Vi fui invitato, con un gruppo di compagni. Mi chiesero di parlare (in ebraico, ovviamente), dopo di che fui invitato a un banchetto.

Sto raccontando tutto questo per descrivere l’atmosfera a quel tempo. In tutto quel che dicevo, sottolineavo di essere un patriota israeliano. Ero attivamente per la pace fra due stati. Prima che iniziasse la prima Intifada (il 9 dicembre 1987) Gaza non era un luogo di cupo odio. Tutt’altro.

Masse di braccianti attraversavano i posti di controllo ogni mattina per lavorare in Israele, e così pure i mercanti che vendevano le loro mercanzie in Israele, o attraversavano Israele per andare in Giordania, o ricevevano le merci attraverso porti israeliani.

Allora come abbiamo fatto – noi, lo Stato d’Israele – a far diventare Gaza quel che è oggi?

Nell’estate del 2005 l’allora primo ministro, Ariel Sharon, decise di tagliare ogni legame con la Striscia di Gaza. “Arik”, soldato fino al midollo, decise che i costi d’occupazione della striscia erano maggiori dei benefici. Ritirò l’esercito e i coloni ebrei e cedette la (sovranità della) Striscia. A chi? A nessuno. Perché a nessuno? Perché non all’OLP, che era già l’Autorità palestinese riconosciuta [ndt: dall’accordo di Oslo]? Perché non nell’ambito di un qualche accordo? Risposta: perché “Arik” Sharon odiava i palestinesi, l’OLP e Yasser Arafat. Non voleva averci nulla a che fare. Così non fece altro che abbandonare la Striscia.

Ma la natura aborrisce il vuoto. E venne al mondo un’autorità palestinese a Gaza. Si tennero elezioni democratiche, e Hamas le vinse a Gaza. Hamas è un partito religioso-nazionalista originariamente promosso dai servizi segreti israeliani (Shin Bet) per insidiare l’OLP. Allorché l’OLP non accettò I risultati elettorali, a Gaza Hamas prese il potere con la forza. Così s’ingenerò l’attuale situazione.

Durante tutto quel tempo avevamo ancora un’opzione positiva.

La Striscia di Gaza avrebbe potuto trasformarsi in un’isola fiorente; gli ottimisti parlavano di una “Seconda Singapore”. Parlavano di un porto locale, con tanto d’ispezioni regolari sulle merci in arrivo a Gaza o in un porto estero neutrale. Si costruì un aeroporto a Gaza, con ispezioni di sicurezza appropriate e utilizzo regolare, ma poi distrutto da Israele.

E cosa fece il governo israeliano? Naturalmente fece tutto il contrario.

Il governo assoggettò la Striscia di Gaza a un blocco ferreo. Furono interrotte tutte le connessioni fra la Striscia e il mondo esterno. Le provviste potevano arrivare solo da Israele, che aumentava o definiva a suo capriccio l’importazione delle derrate essenziali. L’affare della nave turca Mavi Marmara, che subì un assalto sanguinoso da parte israeliana presso il litorale di Gaza, enfatizzò l’isolamento totale.

La popolazione di Gaza è intanto arrivata a quasi due milioni di persone; la maggior parte dei quali profughi da Israele, scacciati durante la guerra del 1948. Non posso dire di essere del tutto innocente: la mia compagine militare combatteva nel sud della Palestina. Ho visto quel che succedeva. Ne ho scritto.

Lo stretto assedio di Gaza ha creato un circolo vizioso. Hamas e le organizzazioni minori (e più estreme) hanno attuato atti di resistenza (o “terrorismo”). Per reazione, il governo israeliano ha intensificato il blocco. I gazani hanno risposto con altra violenza. La stretta è peggiorata. E così via, fino a questa stessa settimana.

E riguardo al confine sud della Striscia? In modo apparentemente piuttosto bizzarro, l’Egitto coopera con il blocco israeliano. E non solo per la mutua simpatia fra il dittatore militare egiziano, Abd al-Fatah al-Sisi, e i governanti israeliani; c’è anche una ragione politica: il regime del presidente al-Sisi odia i Fratelli Musulmani, opposizione interna egiziana che lui stesso ha messo al bando, considerata l’organizzazione madre di Hamas.

Anche il regime dell’OLP in Cisgiordania coopera con il blocco israeliano contro Hamas, suo massimo concorrente nell’ambito politico palestinese.

Così la Striscia di Gaza resta quasi del tutto isolata, senza amici; salvo qualche idealista sparso per il mondo (decisamente troppo deboli per fare la differenza), o, naturalmente, Hezbollah e Iran.

Adesso prevale una specie di equilibrio. Le organizzazioni gazane compiono atti violenti, che non procurano alcun vero danno allo stato d’Israele. L’esercito israeliano non ha gran voglia di rioccupare la Striscia. E poi i palestinesi hanno scoperto un’arma nuova: la resistenza nonviolenta.

Molti anni fa un attivista arabo-americano, discepolo di Martin Luther King, venne in Palestina a predicare tale metodo. Non vi trovò “acquirenti” e tornò negli USA. Poi, all’inizio della seconda Intifada, i palestinesi provarono questo metodo. L’esercito israeliano reagì con fuoco attivo. Il mondo vide l’immagine di un ragazzino colpito fra le braccia del padre. L’esercito negò la sua responsabilità, come fa sempre. La resistenza nonviolenta morì con il ragazzino. L’Intifada comportò molte vittime.

La verità è che l’esercito israeliano non ha risposte per la resistenza nonviolenta. In una campagna del genere, tutte le carte sono in mano ai palestinesi. L’opinione pubblica mondiale condanna Israele e loda I palestinesi. Perciò, la reazione dell’esercito è aprire il fuoco per indurre i palestinesi a darsi ad azioni violente: con quelle l’esercito sa come trattare.

La resistenza nonviolenta è un metodo molto difficile: richiede un’enorme forza di volontà, severo autocontrollo e superiorità morale; qualità che si trovano nella cultura indiana, che generò un Gandhi, ed entro la comunità nera americana di Martin Luther King. Non c’è una tale tradizione nel mondo musulmano.

Perciò è doppiamente sbalorditivo che i manifestanti al confine di Gaza stiano ora trovando questo potere nel loro cuore. Gli avvenimenti del Lunedì Nero 14 maggio hanno sorpreso il mondo. Masse di esseri umani disarmati, uomini, donne e bambini, hanno sfidato i tiratori scelti israeliani. Non portavano armi; non “assaltavano la recinzione”, una menzogna diffusa dall’enorme apparato di propaganda israeliano. Si ergevano esposti ai cecchini e sono stati uccisi. L’esercito israeliano è convinto che gli abitanti di Gaza non resisteranno alla prova, che torneranno all’inutile violenza. Martedì scorso [il 29 maggio 2018, ndt] sembrava che quella valutazione fosse giusta: una delle organizzazioni gazane compì un’ “azione di rivalsa”, lanciando oltre cento proiettili da mortaio in Israele senza causare alcun vero danno: un gesto inutile. L’azione violenta non ha alcuna probabilità di far male ad Israele; fornisce solo munizioni alla propaganda israeliana.

Quando si pensa alla lotta nonviolenta, bisognerebbe rammentare Amritsar, nome di una città indiana dove nell’aprile 1919 soldati sotto comando britannico aprirono un fuoco assassino per 10 minuti consecutivi su manifestanti nonviolenti indiani, uccidendone almeno 379 e ferendone circa 1200. Il nome del comandante, colonnello Reginald Dyer, entrò nella storia ad eterna onta. L’opinione pubblica britannica ne fu scioccata. Molti storici credono che sia stato questo l’inizio della fine del dominio britannico in India. Il “Lunedì nero” al confine di Gaza ricorda quell’episodio.

Come finirà? Hamas offre una hudna di 40 anni. Una hudna è un armistizio sacro, che nessun musulmano ha potestà d’interrompere.

Ho già citato I crociati, che stettero in Palestina per quasi 200 anni (più di noi, per ora). Concordarono o attuarono parecchie hudna, con i musulmani ostili attorno ad essi. Gli arabi le rispettarono rigorosamente.

La domanda è: il governo israeliano è capace di accettare una hudna? Dopo aver incitato le masse di propri seguaci con un odio mortale contro la gente di Gaza in generale e Hamas in particolare, oserebbe accordarsi?

Quando gli abitanti della Striscia di Gaza vengono strangolati, mancando di medicine, di cibo sufficiente, di acqua pura, d’elettricità, non è che il nostro governo cada nella trappola illusoria di credere che adesso Hamas crollerà? Non succederà, naturalmente. Come cantavamo in gioventù: “nessunsi ritira dalle trincee della propria vita!”

Come dimostrato per secoli dagli stessi ebrei, non c’è limite a quanto un popolo può sopportare quand’è in gioco la propria stessa esistenza. Questo è quel che ci dice la storia.

Il mio cuore è con la gente di Gaza. Desidero chiedergli perdono, a nome mio e di Israele, il mio paese.

Non vedo l’ora di quando tutto cambierà, quando un governo più saggio concorderà una hudna, aprirà il confine e lascerà tornare al mondo la gente di Gaza.

Ormai anch’io amo Gaza, dell’amore che la Bibbia dice essere forte come la morte.

Di Umberto De Giovannangeli, HUFFPOST

Se David Ben Gurion è stato il padre della patria, Uri Avnery ne è stato la coscienza critica, di certo il padre del pacifismo israeliano. Era un giornalista di talento – direttore per quarant’anni del settimanale Haolam Hazeh, ha scritto fino alla morte anche sul quotidiano Haaretz, un intellettuale scomodo, un precursore dei tempi. Idealità e concretezza. Fu il primo israeliano a incontrare, era il 1982, quello che per Israele era il grande nemico: Yasser Arafat. Quell’intervista fece scalpore, sconvolse Israele, perché, a quei tempi, come ricordava lo stesso Avnery ritornando a quell’evento, anche a sinistra Mr. Palestine era considerato un “nuovo Hitler”.

Un precursore dei tempi, dicevamo. Perché Uri aveva capito, prima degli altri, che la pace si fa con il nemico, e che una pace giusta, stabile, duratura per essere tale deve riconoscere le ragioni dell’altro da sé. La pace come un incontro a mezza strada tra i sogni, le speranze, il dolore, l’insicurezza, di due popoli. Undici anni dopo quell’intervista “scandalosa”, sul prato della Casa Bianca l’uomo che allora guidava Israele strinse la mano del “nemico”, suggellando così la stagione, purtroppo breve, della speranza. Quell’uomo non era mai stato un pacifista, aveva passato tutta la sua vita a combattere gli Arabi e a difendere lo Stato ebraico, ma proprio per questo aveva compreso, che la sicurezza di Israele non poteva fondarsi sulla forza del suo esercito e su un popolo che aveva imparato a vivere in trincea. Quell’uomo si chiamava Yitzhak Rabin. Per la sua scelta di pace, per aver stretto la mano a Yasser Arafat, fu additato dalla destra israeliana come un traditore. Quella campagna d’odio armò la mano del suo assassino, il giovane zelota Yigal Amir.

Il pacifismo in Israele è qualcosa di complesso, non facile da spiegare. Di certo, non è una scelta ideologica, pregiudiziale. Non è rifiuto di difendere, anche con le armi, il proprio Paese. Uri Avnery aveva partecipato alla Guerra d’indipendenza (1948) ed era rimasto gravemente ferito. Nel suo curriculum vitae c’è l’essere stato decorato combattente non solo nella Guerra d’indipendenza, dove si è battuto come comandante di squadra nella Brigata Givati, oltre l’aver militato nel movimento sionista “Irgun” ai tempi del mandato britannico. E fu proprio da quella non metaforica trincea, che maturò la convinzione che l’ha accompagnato per il resto della sua lunga, intensa vita: per Israele la più grande “battaglia” da vincere è quella della pace.

Una pace che riconosca il diritto dei palestinesi a un loro Stato indipendente, e riconoscere questo diritto non era una concessione, o peggio ancora una resa ai “terroristi”, ma un “regalo” che Israele faceva a se stesso, la condizione per restare uno Stato democratico. Che per essere tale, insisteva Avnery nei nostri incontri, non può trasformarsi in forza di occupazione. Non c’è pace senza giustizia, era il suo profondo convincimento, perché la pace, quella vera, non può risolversi nella ratifica dei rapporti di forza maturati sul campo.

Uri Avnery era un utopista pragmatico. Un combattente per le libertà. E per i diritti dei popoli.

“La Soluzione dei due Stati non né buona né cattiva, è l’unica. È l’unica soluzione che ci sia. So che ci sono un certo numero di buone, anche ammirevoli persone che credono nella cosiddetta Soluzione di uno Stato. Vorrei chiedere loro di prendere in considerazione i dettagli: cosa sembrerebbe, come potrebbe in realtà funzionare, l’esercito, la polizia, l’economia, il parlamento. Apartheid? Guerra civile perpetua? No. Dal 1948 tutto è cambiato, ma niente è cambiato. Spiacente, la Soluzione dei due Stati è ancora l’unico gioco possibile”, così il fondatore di Gush Shalom, concludeva un suo articolo, alla vigilia della Conferenza di Parigi. Era il 16 gennaio 2017. Uri era già malato, ma l’usura del tempo non aveva minimamente intaccato la sua passione civile, il suo saper andare controcorrente, una lucidità intellettuale che arricchivano ogni suo articolo o presa di posizione. Sapeva il valore delle parole, e quando ne utilizzava di forti, era per racchiudere in esse sentimenti e riflessioni che non potevano, non dovevano essere addolciti.

Valeva per Gaza, in quelli che Uri Avneri definì, per Israele, i giorni della vergogna [la repressione delle Marce del Venerdì, ndr]: “Mentre gli abitanti della Striscia di Gaza sono strangolati, privi di medicine, privi di sufficiente cibo, privi di acqua pura, privi di elettricità, il nostro governo cadrà nella trappola dell’illusione e crederà che Hamas collasserà? Non succederà, per certo. Come cantavamo nella nostra gioventù: ‘Nessun popolo si ritira dalle trincee della sua vita’. Come gli ebrei stessi hanno dimostrato per secoli, non c’è limite a quello che un popolo può sopportare quando la sua stessa esistenza è in gioco. Questo è quello che ci racconta la storia. Il mio cuore è con il popolo di Gaza. Voglio chiedere loro perdono, nel mio nome e nel nome di Israele, il mio Paese. Sogno il giorno in cui tutto questo cambierà, il giorno in cui un governo più saggio accetterà una Hudna (tregua, ndr), aprirà il confine e permetterà al popolo di Gaza di tornare al mondo. Anche ora, io amo Gaza, con l’amore che la Bibbia dice essere forte quanto la morte”, scriveva Avnery. Conosceva bene Gaza, l’aveva visitata più volte, raccontata da giornalista. Ne aveva conosciuto i leader ma, soprattutto, aveva parlato con la gente della Striscia, sondandone gli umori, descrivendone le paure e il desiderio più grande: vivere in libertà e non più costretti in un’enorme prigione a cielo aperto, isolata dal mondo.

“La storia ha dimostrato più volte che terrorizzare una popolazione la induce a stringersi ai suoi leader e odiare il nemico ancora di più…”, aveva annotato in un suo reportage. È così. Senza memoria non c’è futuro. Soprattutto un futuro di pace, in democrazia. Uri Avnery lo aveva imparato sulla propria pelle: era nato nel 1923 in Germania, che ha lasciato con la famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste arrivando nell’allora Palestina. Anche per questo vissuto personale, Avnery aveva combattuto per dare agli ebrei un focolaio nazionale. Ma mai, mai, aveva accettato che la memoria dell’Olocausto potesse essere utilizzata da leader politici di qualsiasi coloritura politica, per giustificare l’ingiustificabile, per esigere dal mondo, nel nome di quella tragedia, impunità e complicità nell’opprimere un altro popolo.

Uri Avnery era un grande israeliano. Amava il suo Paese. E per questo si è battuto, fino all’ultimo giorno di vita, perché chi è stato vittima non si trasformasse in carnefice.

Articolo scritto all’indomani della scomparsa di Uri Avnery, avvenuta a Tel Aviv nel 2018, quando lo scrittore aveva 94 anni

Nell’immagine: Uri Avnery con Yasser Arafat

Sotto la lente il più grande contratto stipulato dall’UE per i vaccini anti-Covid

Intervista a Norma Bargetzi, tra le promotrici dell’azione legale per le conseguenze del climate change. “Per far causa allo Stato bisogna essere vittime, e noi lo siamo. Per...