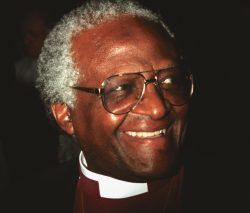

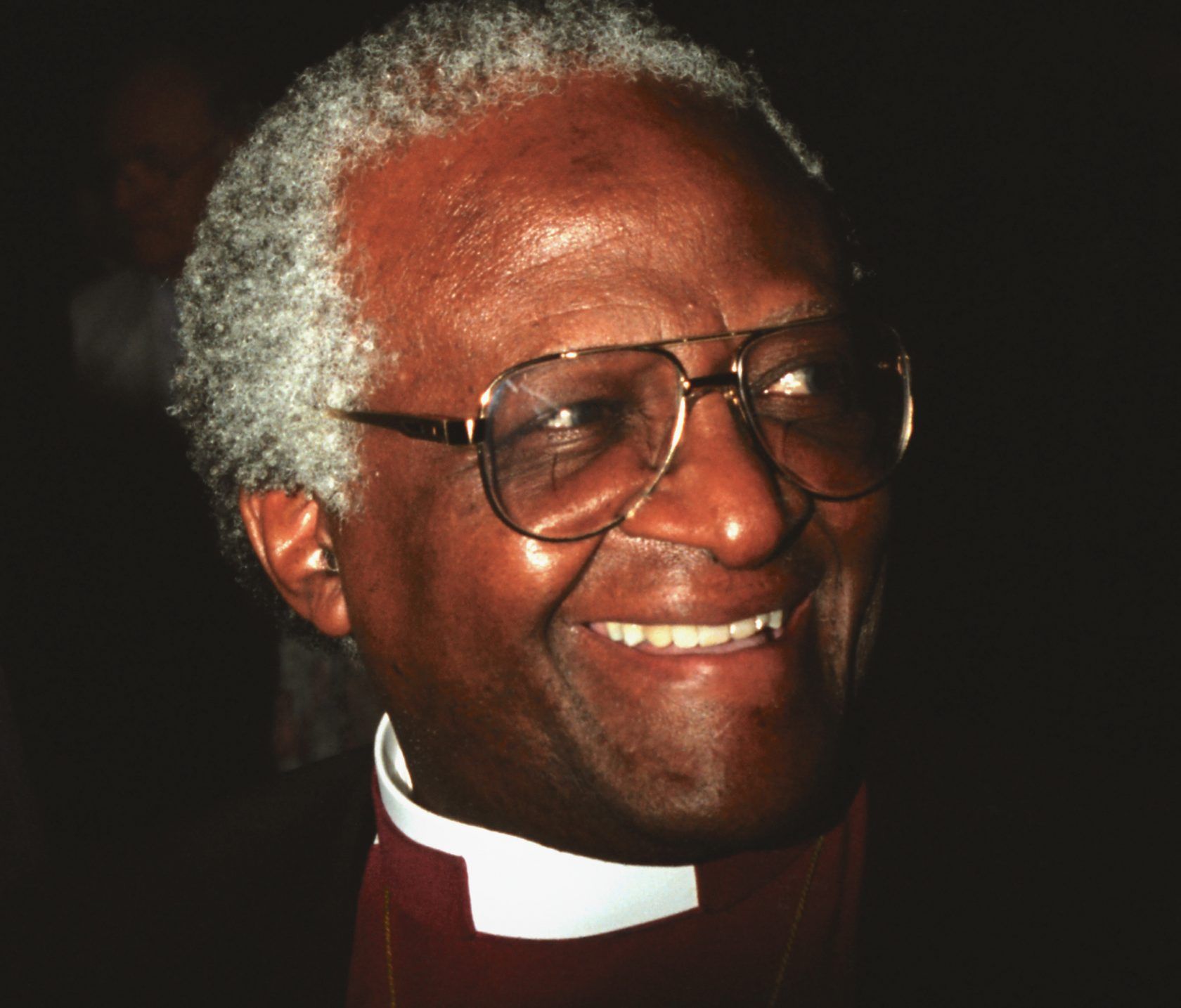

Quell’incontro con Desmond Tutu

È morto l’arcivescovo premio Nobel per la pace che con Mandela è stato il simbolo della lotta contro l’apartheid in Sudafrica

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

È morto l’arcivescovo premio Nobel per la pace che con Mandela è stato il simbolo della lotta contro l’apartheid in Sudafrica

• – Aldo Sofia

Motivi sociali e generazionali: perché l'elettorato femminile non approfitta ancora pienamente del diritto di voto conquistato 50 anni fa - I risultati di una ricerca

• – Aldo Sofia

Non risolve il problema del finanziamento e penalizza le donne già discriminate sul piano salariale: un anno in più di lavoro per ottenere l'AVS, con una perdita mediana di 1.200 fr. all'anno

• – Aldo Sofia

Ha 27 anni, una malattia degenerativa che non dà scampo, e una speranza. Diamole una mano

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Guai al primo che dice «meglio il pandoro!»

• – Redazione

Riflessioni a margine della "ingombrante" presenza del lupo sul territorio

• – Marco Züblin

Secondo numerosi esperti il Covid-19 non è destinato a scomparire, ma piuttosto a manifestarsi sotto forma di ondate stagionali, e la società dovrà abituarsi

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

La sua vicenda rivela le ipocrisie della democrazia, inerme nelle mani dei colossi economici globali

• – Lelio Demichelis

È morto l’arcivescovo premio Nobel per la pace che con Mandela è stato il simbolo della lotta contro l’apartheid in Sudafrica

Era un mondo in cui il terribile, immorale spettacolo del Sudafrica sembrava interessare poco o nulla ai governi del mondo, inclusa la Svizzera, che fino all’ultimo sarà grande importatrice e principale piattaforma del commercio internazionale dell’oro estratto dalle viscere dell’Africa del Sud; in miniere dai mille incidenti mortali, dove si praticava e perpetuava lo schiavismo di centinaia di migliaia di neri che entravano e uscivano dalle bocche della terra nera per passare il resto del tempo, letteralmente confinati con le famiglie, in miserevoli baraccopoli.

Eppure, in quello sfascio politico e morale, in quella metà degli Anni Ottanta qualcosa si muoveva, qualche voce si alzava, film e romanzi di denuncia soprattutto di boeri bianchi approdavano nelle nostre sale e nelle nostre librerie, qualcuno cominciava a parlare di boicottaggio, che Berna non realizzò mai, nemmeno quando tutti gli altri lo praticavano e appariva sempre più ineluttabile l’imminente fine del regime. Ecco, in quel 1985 incontrai Desmond Tutu, l’arcivescovo della lotta e della riconciliazione, nella piccola stanza affollatissima di un albergo di Oslo, dove si preparava a ritirare il premio Nobel per la pace. Gli occhi vivacissimi, un’esuberanza fuori dal comune, tante parole di denuncia e nemmeno una all’insegna di una occasionale e riconoscente diplomazia nel momento del riconoscimento internazionale più prestigioso, fra i tanti che già aveva collezionato l’ex studente di teologia a Londra.

Non si poteva nemmeno lontanamente immaginare un Sudafrica liberato dalle infami vergognose disumane catene del razzismo più totalizzante senza “Madiba”, cioè senza Nelson Mandela. Ma nemmeno senza l’arcivescovo di Città del Capo, che a sua volta incarnava la coscienza della lotta anti-apartheid, suo instancabile ambasciatore nel mondo, in parte tutelato dal suo ruolo ecclesiastico, ma anche da discorsi appassionati, senza concessioni: che ne facevano il megafono impietoso e coraggioso dei detenuti di Robben Island nel paese e in tante altre nazioni.

Mrilo, era del resto il suo nome nella lingua della tribù di origine: che non per nulla significa “virtù” ma anche “coraggio”. E di coraggio ebbe bisogno, anche se lo espresse a piene mani, quando da Nelson Mandela, finalmente scarcerato e poi eletto alla presidenza del Sudafrica, ricevette l’incarico di presiedere la Commissione ‘verità e giustizia’: rito purificatore, pubblico e di straordinaria efficacia collettiva con cui i protagonisti della repressione ma anche della risposta armata (dunque soprattutto politici e agenti bianchi, ma pure guerriglieri dell’ANC) si confessarono davanti alla nazione. Non mancarono problemi, amnesie, cattiva predisposizione.

Ma complessivamente l’operazione ebbe un senso e un risultato. Quello di svelenire per quanto possibile un clima incrostato da risentimenti e odio. Tanto di quell’odio che quando Desmond Tutu si limitò a un accenno durante il nostro incontro, mi sembrò più che altro l’auspicio di un uomo generoso e ingenuo, più che il progetto di un politico realista e coi piedi ben piantati in terra. Invece soprese tutti, e ce la fece. Con un unico rammarico: quando non riuscì a ottenere da Frederick de Clerk e da Tabo Mbeki l’ammissione delle loro responsabilità. Né si sottrasse al dovere di verità quando più tardi denunciò la corruzione all’interno della nuova leadership nera sudafricana. Ma il tempo suo e di Madiba era passato. Né ci sono ‘padri della patria’ (e lui era l’ultimo del Sudafrica liberato) in grado di evitare la successiva eventuale corruzione di qualsiasi potere, come mi disse una sua grande estimatrice e alleata di Mandela, la scrittrice Nadine Gordimer.

Qual è il vero bersaglio di Putin, l’autocrate che disse: ‘il crollo dell’Urss è la più grande tragedia del ventesimo secolo’

La morte in carcere del dissidente e principale oppositore di Vladimir Putin ci dice e ci ricorda molte cose