Di Massimo Danzi

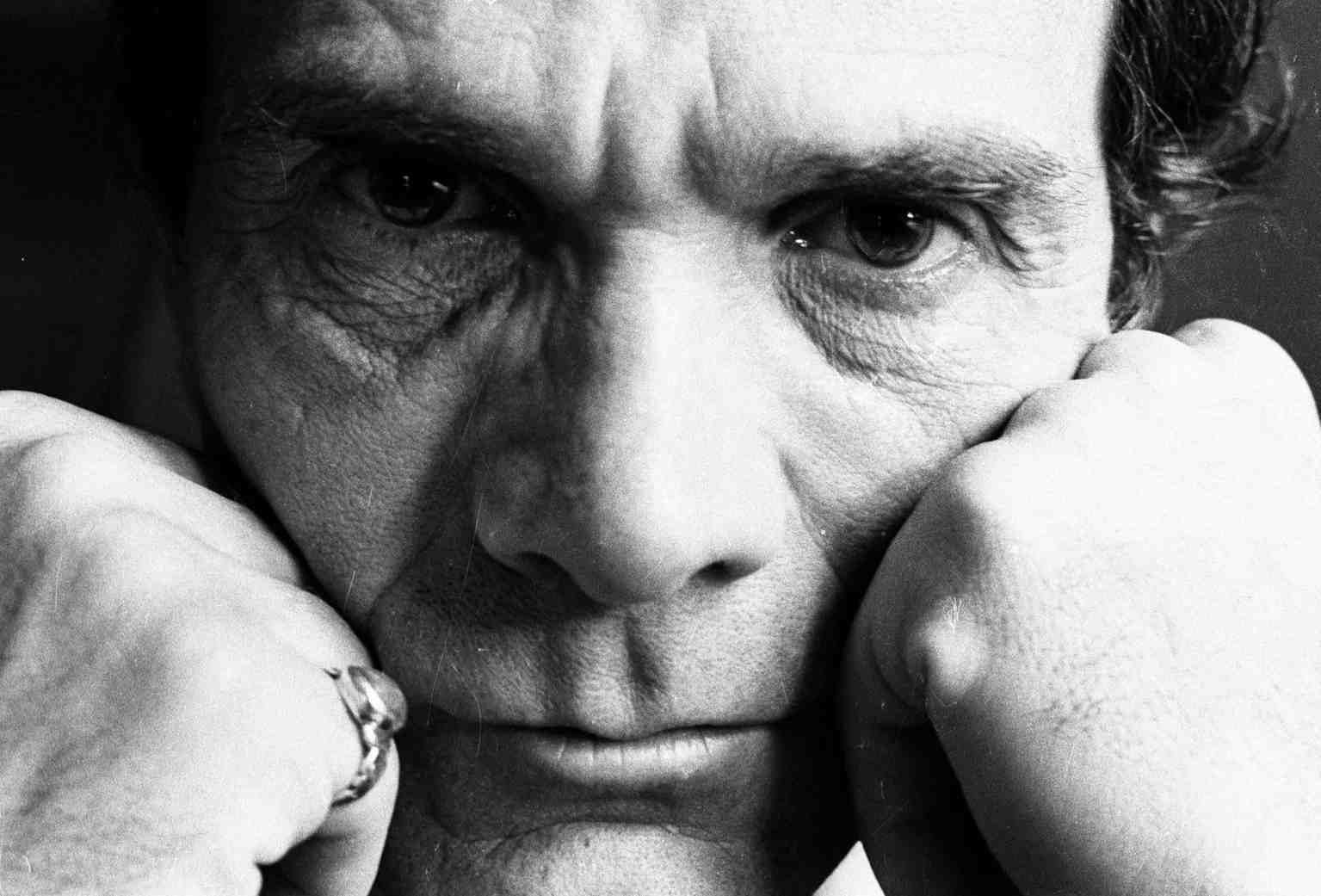

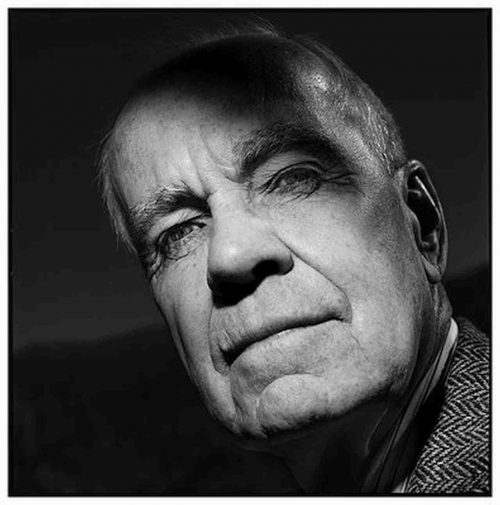

Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre il centenario della nascita questo 5 di marzo, è stato poeta, narratore, critico di libri e costumi e regista teatrale e cinematografico. Ovvio, a meno di voler fornire un ritratto da enciclopedia, che una tale personalità possa essere avvicinata solo di «scorcio»: uno «scorcio» tuttavia rispettoso della fede che fu sua nella complementarietà di quei mezzi espressivi. Pasolini non riconobbe molti maestri e, se parlò spesso di Roberto Longhi come del «mio maestro», si laureò però su Pascoli con Calcaterra, sul quale non lasciò parola. L’altro suo maestro, mai comunque definito come tale, fu Gianfranco Contini, che con grande tempismo gli recensì le poesie in friulano e al quale Pasolini fu particolarmente affezionato. Di Longhi aveva seguito, anni prima, un memorabile corso su «I fatti di Masolino e Masaccio», cioè sulla pittura fiorentina del Quattrocento. E con lui avrebbe voluto laurearsi. Ricorderà il maestro come la vera rivelazione di quegli anni e come colui che l’ aveva trasformato – se posso dir così – da crisalide in farfalla («Per un ragazzo avere a che fare con un uomo simile era la scoperta della cultura come qualcosa di diverso dalla cultura scolastica»). Scrisse anche sul quel modo quasi cinematografico di leggere i fatti figurativi: , «Tutte le descrizioni che Longhi fa dei quadri esaminati sono fatte per scorcio», cioè concentrandosi sul particolare. Longhi faceva lezione con l’ausilio di diapositive in bianco e nero e ciò lasciò traccia in Pasolini, che colse in quello sfilare di fotografie una prima narrazione cinematografica. Così scriveva recensendo un volume di scritti del Maestro riunito da Contini per Mondadori nel 1973: «Sullo schermo venivano proiettate delle diapositive. I totali e i dettagli dei lavori […] di Masolino e Masaccio. Il cinema agiva, sia pur in quanto mera proiezione di fotografie. E agiva nel senso che un’ ‘inquadratura’ rappresentante un campione del mondo masoliniano – in quella continuità che è appunto tipica del cinema – si ’opponeva’ drammaticamente a una ‘inquadratura’ rappresentante a sua volta un campione del mondo masaccesco. Il manto di una Vergine al manto di un’ altra Vergine… Il Primo Piano di un Santo o di un astante al Primo Piano di un altro Santo o di un altro astante» («Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi» in Descrizioni di descrizioni).

A queste condizioni, era ovvio che quel magistero non poteva restare per lui senza conseguenze. E, infatti, non solo gli snodi dell’arte figurativa italiana, particolarmente quella amatissima del ‘400 e del ‘600, sono presenti nel Pasolini cineasta, ma la sua stessa educazione figurativa ha nutrito in profondità il rapporto tra inquadratura cinematografica e modelli pittorici. In Mamma Roma, film del 1962, la carrellata che indugia sul letto di morte di Ettore, figlio adorato di una prostituta interpretata da Anna Magnani, richiama la spigolosità del Cristo morto di Mantegna; mentre del giovane attore che in quel film impersonava Ettore, Pasolini dirà: «l’ho visto una sera, andando a cena in un ristorante dove faceva il cameriere […] portava una fruttiera e sembrava uscito da una tela di Caravaggio». Ma anche le inquadrature del successivo Vangelo secondo Matteo (1964) s’appoggiano ora a Piero della Francesca (da cui Pasolini prende i costumi dei farisei) ora all’amatissimo Masaccio, ora (per il volto di Cristo) all’esasperazione dei ritratti del Greco o a certi volti di Rouault, mentre la scena del presepe richiama un quadro di Carlo Levi. Questa trasfigurazione della realtà raggiunge l’apice nel Decameron, perché Pasolini vi appare nelle vesti di un discepolo di Giotto venuto a Napoli per frescare in Santa Chiara.

Se dovessi dare un esempio della raffinata cultura pasoliniana ricorderei la pezzuola bianca che fascia la fronte del frescante nell’ultima scena del film, che è a mio giudizio una precisa quanto rara citazione figurativa: viene, credo, da un quadro di Michael Sweertz, pittore olandese approdato a Roma a metà ‘600 e vicino a quei pittori “bamboccianti” che Pasolini ebbe particolarmente cari. Nel quadro dello Sweertz che si denomina come Atelier di un pittore, è ritratto un pittore mentre dipinge con la stessa benda bianca sulla fronte. Lo Sweertz fu, a Roma, un “pittore della realtà”, non lontano da quei “bamboccianti” riscoperti dal Longhi negli anni ’40, che dipingono scene di genere popolate da un’umanità di poveracci, contadini, straccioni, mendicanti. E insieme ai veri “pittori della realtà”, cioè a Caravaggio e ai caravaggeschi (sempre riscoperti dal Longhi in quegli anni), costituirono una fonte sicura di ispirazione per Pasolini, che in quei diseredati doveva trovarvi l’equivalente pittorico del moderno sottoproletariato delle borgate romane. Fu quella dei “bamboccianti” (dal soprannome del pittore olandese Van Laer) una categoria familiare a Pasolini che, passando dalla pittura alla letteratura, l’applicò a Fenoglio, per lui «senz’altro ascrivibile all’ammirevole ancorché marginale corporazione dei “Bamboccianti” meridionali […] studiati con amore da Longhi» (Descrizioni di descrizioni). È una cultura figurativa che troverà il suo culmine nel Caravaggio, che dei “pittori della realtà” fu certo il massimo interprete, e in questo amore per il grande pittore lombardo Pasolini s’apparenta a Carlo Emilio Gadda.

Ora, questa trasposizione di valori figurativi da un ambito all’altro non manca di chiamare in causa il motivo luministico, quella luce cioè che illumina la realtà e dà forma alle cose. Sul tema è riemerso da poco uno scritto di Pasolini intitolato «La luce del Caravaggio». L’esordio è questo: “Tutto ciò che io posso sapere intorno a Caravaggio è ciò che ne ha detto Longhi”. Ma poi del Caravaggio viene sottolineata l’invenzione di «tutto un mondo»: «tipi nuovi di persone […] tipi nuovi di oggetti, tipi nuovi di paesaggio […] e una nuova luce: al lume universale del Rinascimento platonico – scrive Pasolini – ha sostituito una luce quotidiana e drammatica». Fine del percorso. Quella luce restituiva un’umanità mai approdata sui cavalletti dei pittori, mai rappresentata prima nell’arte italiana fatta di madonne e gran signori, e alla quale la società civile non aveva fatto posto. Così scriveva Pasolini: «Tali figure erano quelle che il Caravaggio aveva realisticamente scelto, negletti garzoni di fruttivendolo, donne del popolo mai prese in considerazione». Un equivalente, ancora una volta, di quel sottoproletariato delle borgate romane dal quale, lasciando il Friuli nel 1950, Pasolini sarà profondamente sedotto.