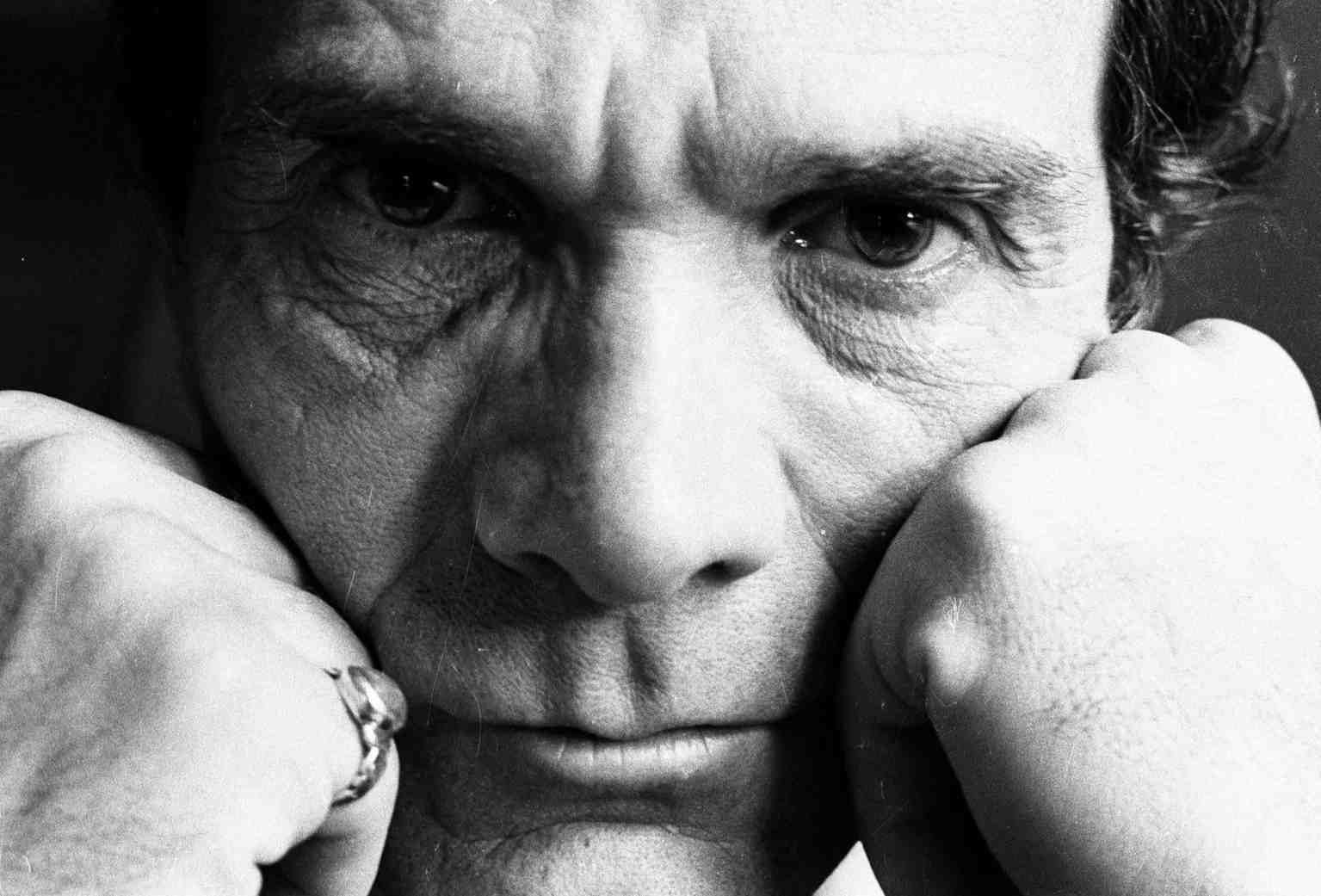

Parole, versi, immagini di un uomo controcorrente

A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini

• – Enrico Lombardi

Per i cento anni dalla nascita dello scrittore, poeta e regista, uno dei suoi più celebri interventi pubblicati dal “Corriere della Sera” nel 1974.

• – Redazione

Un ricordo ed alcune riflessioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini

• – Redazione

Una replica, con risposta, alla critica pubblicata anche da Naufraghi-e di chi 'equipara le colpe della Russia e di Washington' sulla guerra in Ucraina

• – Redazione

Colpiscono solo una piccola parte degli oligarchi russi, Mosca può trovare altre soluzioni sui circuiti finanziari internazionali, e comunque gli effetti negativi andranno a colpire i ceti medio bassi anche in Europa

• – Aldo Sofia

Perché la neutralità ‘non è tacere nelle quattro lingue nazionali’

• – Pietro Montorfani

Ipotesi di scenari a confronto sull’esito della guerra in Ucraina

• – Sergio Roic

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

La decisione di Berna di aderire alle sanzioni euro-americane contro la Russia dovrebbe essere un punto di non ritorno per una nuova politica di neutralità, che comunque non viola affatto la definizione che ne diede già un ventennio fa il Consiglio federale

• – Aldo Sofia

In un’Università milanese si è già deciso cosa significa “sanzionare” la Russia

• – Enrico Lombardi

A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini

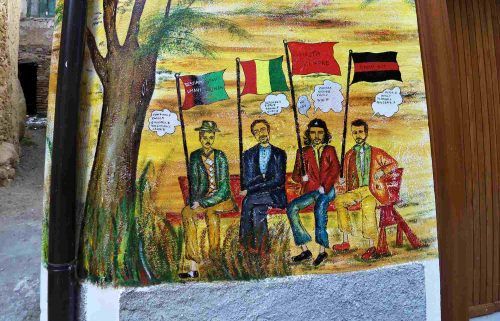

Un intellettuale e ancor prima un uomo tormentato, eppure di una lucidità incredibile, che rimane utilissima oggi per leggere o rileggere i fatti della storia e della cultura, in Italia e non solo, negli ultimi decenni. La sua tragica ed ancora, per certi versi, misteriosa morte, avvenuta nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia, dopo un’esistenza tanto intensa, ha fatto dire da più parti che il suo è “un corpo mai sepolto”, vista l’attualità permanente di tanti suoi interventi, la qualità indiscussa delle sue opere sia letterarie che cinematografiche, che tanto “rumore” hanno spesso suscitato per la loro carica fortemente provocatoria.

Numerosissimi sono in questi giorni gli “omaggi” che gli vengono tributati, specie a Bologna e nella sua “terra dell’anima”, il Friuli che gli ha consegnato la lingua (materna) della poesia, così come numerosissimi potrebbero essere i contributi e gli approcci importanti per tornare a considerare la sua variegata produzione.

Sulla zattera dei “Naufraghi” offriamo ai lettori tre documenti: anzitutto un testo celeberrimo del Pasolini “intellettuale impegnato”, come si diceva una volta (e come una volta poteva capitare di incontrarne): si tratta di un articolo pubblicato dal “Corriere della Sera” il 14 novembre 1974, in piena e cupa stagione del terrorismo, degli scontri di piazza, dei tentativi di sovvertimento politico, delle morti rosse e nere. Si intitolava, allora “Che cos’è questo golpe?”, ma è diventato famoso come “Io so”, per quel suo inizio che dice tutto il sottaciuto di allora (e di oggi) sulla realtà della politica del potere e del ruolo degli intellettuali.

È un testo molto “forte”, che si può trovare pubblicato online e che è contenuto nel volume “Scritti corsari” (Milano, Garzanti, 2021, pp.88-93) con il titolo “Il romanzo delle stragi”.

A questo specifico testo rimando un nostro secondo contributo, firmato da Michele Serra (“La profezia – Solo lui sapeva”), uscito in un numero speciale di “Robinson” del quotidiano “La Repubblica” e concessoci gentilmente dall’autore stesso per una ripubblicazione nel nostro sito.

Un terzo contributo, infine, ci è offerto da Massimo Danzi, professore di Letteratura italiana all’Università di Ginevra, che con “Pasolini, Longhi e la cultura delle «immagini» ci fornisce un breve ma illuminante saggio su un aspetto non troppo indagato nell’ambito della produzione pasoliniana, quello del rapporto fra gli studi in storia dell’arte, la predilezione per i “maestri” del suo personale “maestro” Roberto Longhi ed alcune scelte stilistiche che caratterizzano un certo numero di suoi film.

Un addio penoso, un crollo fisico ed emotivo impensabile, inspiegabile

La solidarietà di una fondazione ticinese con il sindaco Lucano, condannato "per crimine d'umanità"