Gaza, dall’indignazione al disgusto

Bisognerebbe investire sin d’ora nella ricostruzione delle anime o dell’umanità. Soprattutto la nostra

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Bisognerebbe investire sin d’ora nella ricostruzione delle anime o dell’umanità. Soprattutto la nostra

• – Fulvio Poletti

Stati Uniti e Cina ascolteranno gli avvertimenti della catastrofe del XX secolo?

• – Redazione

Di Anna Zafesova, La Stampa Sembra quasi che Vladimir Putin voglia distruggere più Ucraina possibile, prima che il Congresso di Washington sblocchi finalmente – se lo farà – il...

• – Redazione

La moglie di Navalny sfida lo Zar e punta a unire l’opposizione. Ha personalità, relazioni e appoggi internazionali. Ma in patria gli spazi di protesta sono ridotti a zero

• – Redazione

Il Cremlino torna a colpire Kiev e altre grandi città ucraine. Così il «presidente della guerra» si prepara al voto di marzo. Distrutte case e strutture civili, ma Mosca esulta per i raid sugli «impianti militari»

• – Redazione

Kiev afferma di aver verificato i nomi di oltre 19.000 minori portati via dal Paese. Negli ultimi mesi solo 387 di loro sono stati rintracciati dai parenti e riportati a casa

• – Redazione

Dialogo, spazi, cultura, autogestione: una questione di “narrazione”

• – Enrico Lombardi

Ascolta il podcast sulla storia dell'autogestione

• – Olmo Cerri

Ascolta il podcast sulla storia dell'autogestione

• – Olmo Cerri

Ascolta il podcast sulla storia dell'autogestione

• – Olmo Cerri

Bisognerebbe investire sin d’ora nella ricostruzione delle anime o dell’umanità. Soprattutto la nostra

Devastazione umana e materiale, impotenza (incapacità o non piena volontà) di porre fine a un conflitto armato in un fazzoletto di terra dove da mesi si sta perpetrando il massacro o il martirio (mentre si disquisisce se si possa chiamarlo ‘genocidio’ o no) di un intero popolo sballottato di qua e di là con l’illusione di “zone sicure” poi bombardate regolarmente, per soddisfare la furia vendicativa di un regime sanguinario.

È mai possibile che i “Grandi della terra” non riescano a dire e ad imporre (in primis per bocca e per mano della Superpotenza per eccellenza – almeno sinora –, gli USA) un cessato il fuoco? Basterebbe affermare con forza, convinzione e consequenziale coerenza applicativa un “Basta!”, “Fermatevi!”.

Ma chi sono questi “Grandi”? Così li dipinge efficacemente Domenico Quirico, commentando la foto ricordo del recente summit del G7 tenutosi in Puglia:

“Li contempliamo, attoniti, i Sette, per un attimo allineati nella foto ricordo (…) Sono questi i Grandi della terra? Sono loro a cui affidiamo il compito di fermare il precipizio più cupo e terribile? Una Santa Alleanza di mediocri sopravvissuti dell’Ancien Régime? Quali speranze si possono ritrovare nei cascami cinerei puntigliosi irritati e minaccianti dei loro discorsi, negli affannosi e asfittici sunti di due giorni di “lavori’’, in cui si sguazza tra chiacchiere a vantaggio di politica interna, sorrisi fasulli e menu stellari, per nascondere la digestione del niente? Questi ubriachi del Libero Mercato, apostoli della santità della Concorrenza ma per utile già diventati beccai infuriati del protezionismo…”. (Domenico Quirico da “La Stampa” in Naufraghi/e, 15 giugno 2024)

Nessuno ha la forza morale e la statura/credibilità statuale di operare scelte politiche forti e coraggiose per far cessare il delirio di vendetta bellico e per riportare il flusso della storia nel solco di un panorama civile.

Le organizzazioni internazionali, in primis l’ONU, sono bloccate nello stallo dei continui veti incrociati delle potenze leader che detengono il monopolio di decisioni cruciali per l’andamento del mondo e il suo destino, accogliendo “caritatevolmente” o in maniera meramente formale (illusoria) altre nazioni al tavolo delle discussioni e trattative, secondo un sistema di avvicendamento che le rende pallide comparse senza peso. Gli alti funzionari di simili organizzazioni, pur avendo sotto mano dati e testimonianze delle innumerevoli atrocità compiute sul campo di battaglia, hanno le mani legate perché dipendenti dagli orientamenti e dagli umori di quei leader politici, di cui sopra, tutti assorti a farsi rieleggere e quindi accorti a non urtare le suscettibilità dei gruppi di interesse più influenti dal punto di vista elettorale.

Così il circo, o il macabro spettacolo va avanti, mentre sul terreno si muore e si vive l’assillante disperazione di essere costantemente braccati in un fazzoletto di terra dove praticamente tutte le abitazioni e le infrastrutture vitali sono state distrutte e in cui non si trova riparo nemmeno negli ospedali, nelle scuole, nei “campi profughi”, o meglio nelle aree cosiddette “sicure” – ma dove i bombardamenti non cessano e giungono all’improvviso –, i cui confini vengono spostati di continuo, mentre la gente si trova in un perenne stato di esasperante sfollamento e in condizioni esistenziali insopportabili. Il tasso di denutrizione e il pericolo di morte per fame aumentano di giorno in giorno annientando soprattutto i più fragili, principalmente bambini.

Il 15 luglio, Scott Anderson, vice coordinatore umanitario e direttore degli affari dell’UNRWA a Gaza, in una dichiarazione così si è espresso:

“Visitando ieri il complesso medico Nasser a Khan Younis, ho assistito ad alcune delle scene più terribili che abbia mai visto nei miei nove mesi a Gaza. Questa struttura sanitaria sovraccarica ha ricoverato oltre 100 feriti gravi di ieri. Non avendo abbastanza letti, attrezzature igieniche, lenzuola o camici, molti pazienti sono stati curati a terra senza disinfettanti. I sistemi di ventilazione erano spenti a causa della mancanza di elettricità e di carburante, e l’aria era piena di odore di sangue. Ho visto bambini piccoli con doppie amputazioni, bambini paralizzati e impossibilitati a ricevere cure e altri separati dai loro genitori. Ho visto anche madri e padri che non sapevano se i loro figli fossero vivi. I genitori mi hanno raccontato con disperazione di essersi trasferiti nella ‘cosiddetta zona umanitaria’ nella speranza che i loro figli fossero al sicuro”.

Ma ormai ciò sta diventando la norma e cui il nostro stato d’impotenza e di disattenzione si sta abituando: i pressoché 40’000 morti e le decine e decine di migliaia di feriti, in gran parte mutilati per sempre, non fanno ormai più notizia. Discettiamo in mille modi per definire, precisare, stabilire confini linguistici, semantici, concettuali … mentre ogni giorno muoiono bambini, donne, anziani, disabili, intere famiglie spazzate via da bombe, missili, armi di una potenza inaudita. Cionondimeno, l’orrore di tante scene che ci sono apparse ai nostri occhi sta lasciando il posto all’assuefazione, alla distrazione, alla saturazione … anche perché ci sono gli europei di calcio, le elezioni europee con il giro di valzer delle poltrone più appetibili da attribuire, le presidenziali USA alle porte…

Pure l’immaginario o la rappresentazione mediatica di quanto sta accadendo non aiuta: le vittime palestinesi sembrano non avere nome e i volti passano velocemente come si si trattasse di una massa informe e impersonale. D’altro canto vi sono tutte le storie individuali degli ostaggi israeliani sequestrati e prigionieri di Hamas, con la legittima e del tutto comprensiva cura dei familiari di ricordarne la personalità e l’immagine, riprese reiteratamente dai media israeliani insieme ai raccapriccianti avvenimenti del 7 ottobre 2023, che vanno senz’altro e in ogni caso condannati come abietti e assolutamente inaccettabili.

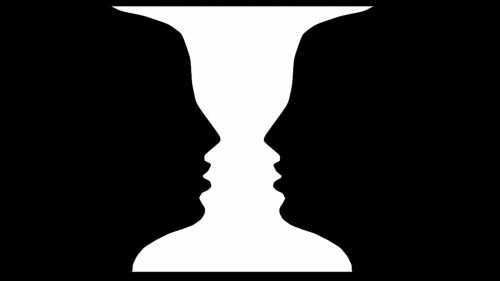

Le narrazioni nei due campi non fanno altro che alimentare l’odio o perlomeno l’incomprensione reciproca, senza suscitare un minimo di compassione nel riconoscimento del dolore anche dell’altro da sé. Allora, la rabbia, la frustrazione, si traduce in azioni barbare condotte da orde di cittadini inferociti con assalti ai camion che portano i beni di prima necessità nella Striscia, distruggendone il carico perché non arrivi al nemico, alla controparte tanto odiata. Simile atteggiamento di disprezzo e disumanizzazione dell’altro lo si riscontra anche in Cisgiordania (in larga misura occupata abusivamente da insediamenti ebraici, in barba a tutta una serie di risoluzioni di condanna dell’ONU, regolarmente snobbate e disattese), dove coloni invasati e armati, difesi da unità di Tsahal e sostenuti (quando non addirittura incitati) da membri del governo israeliano, assalgono case e fattorie di palestinesi che lì ci vivono da sempre, dando alle fiamme abitazioni, colture e raccolti, con la colpevole complicità dell’esercito israeliano che sta a guardare o addirittura dà una mano nelle azioni di violenza vandalica o durante le spedizioni punitive, nelle quali non di rado ci scappa il morto.

Anche nel campo palestinese la narrativa non tiene in conto il punto di vista di chi sta dall’altra parte, con vite spezzate atrocemente e senza pietà, sminuendo od obliterando quanto avvenuto il famigerato 7 ottobre e senza fare distinzioni fra un governo estremista e guerrafondaio e una popolazione israeliana impaurita e scioccata da quanto successo, anch’essa vittima di un primo ministro che pur di rimanere al potere e di salvarsi dalle vicende giudiziarie che lo aspettano, è disposto a gettare l’intero Paese nel baratro, senza concessioni al nemico giurato (adesso), Hamas, che fino a ieri era un surrettizio “alleato” per mantenere uno status di continua tensione che facesse comodo ai due schieramenti apparentemente opposti per giustificare le proprie posizioni di preminenza e i propri privilegi. In mezzo, come ostaggi, la componente civile di entrambi i popoli.

Raffaele Oriani, che scrive per il “Corriere della Sera” e per “Repubblica”, non esita a definire lo sterminio dei palestinesi come la “Caporetto del giornalismo italiano”. Egli scrive: “Noi stampa libera dell’Occidente abbiamo in mano l’interruttore per fermare o mitigare i massacri. E non lo stiamo usando” (R. Oriani, Gaza, la scorta mediatica, Ed. People, 2024).

Va rammentato altresì l’orrore nell’orrore: l’uccisione, difficilmente attribuibile alla casualità o a “danni collaterali” e pertanto, più plausibilmente, dovuta a una volontà intenzionale di colpire operatori umanitari e sanitari nell’esercizio delle loro indispensabili (tanto più in un contesto così martoriato) mansioni di soccorso e di assistenza al gran numero di disperati. Di ritorno da Gaza, qualche giorno dopo il decesso di sette persone affiliate a World Central Kitchen (organizzazione non governativa statunitense, che si occupa di fornire pasti e aiuti in seguito a disastri naturali, oppure in zone di conflitto), la coordinatrice d’emergenza di Medici senza frontiere (MSF), Marie-Aure Perreaut Revial, così si è espressa:

“Gli impiegati e le impiegate di WCK, con cui collaboriamo strettamente, erano chiaramente identificabili. Il loro percorso era coordinato con l’esercito israeliano e le loro identità erano note. Questa procedura è seguita da tutte le collaboratrici e i collaboratori umanitari, quelli di MSF inclusi. Condividiamo costantemente le coordinate GPS e notifichiamo ogni movimento. Se si muore sotto un missile, nessuno può affermare si tratti di un errore. Tuttavia, gli ospedali in cui operiamo, i nostri convogli e anche i rifugi in cui dormiamo sono costantemente dei bersagli. Dopo la distruzione dell’ospedale Al-Shifa, a nord di Gaza, è il turno dell’ospedale di Aqsa, in cui lavora MSF, di essere colpito da attacchi israeliani. In questi ultimi sei mesi, quasi 200 operatrici e operatori umanitari sono stati uccisi a Gaza, di cui cinque di MSF. Sono cifre così elevate che lasciano aperte solo due conclusioni: o gli attacchi sono intenzionali, oppure sono rivelatori di una pericolosissima incompetenza”. (Swissinfo, 8 aprile 2024)

Stesso accanimento rispetto ad osservatori e giornalisti internazionali: nessuno di loro può accedere alla Striscia per non avere occhi indiscreti sul campo, mentre gli unici giornalisti attivi dentro questa prigione a cielo aperto sono palestinesi che sono morti a decine per testimoniare quanto accadeva in quell’inferno, così come altri hanno visto decimata la propria famiglia mentre cercavano di rendere testimonianza di quanto accadeva attorno a loro. Nel rapporto “Anatomia di un genocidio”, presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo scorso da Francesca Albanese (Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967) si riporta il decesso di 125 giornalisti per mano dell’esercito israeliano. Intanto iniziano a trapelare alcune testimonianze di militari dispiegati a Gaza che rompono il muro del silenzio per denunciare o almeno rivelare gli orrori di cui sono stati testimoni:

È il caso di sei soldati israeliani che, dopo il loro congedo dal servizio attivo a Gaza negli ultimi mesi, ne hanno parlato con +972 Magazine e Local Call [1]. “Confermando i racconti fatti da testimoni oculari e medici palestinesi durante tutta la guerra, i soldati hanno sostenuto di essere stati autorizzati ad aprire il fuoco sui palestinesi, compresi i civili, praticamente a piacimento. (…)

I testimoni raccontano di un paesaggio disseminato di cadaveri di civili, che vengono lasciati a marcire o ad essere mangiati da animali randagi; l’esercito si limita a nasconderli prima dell’arrivo dei convogli di aiuti internazionali, in modo che «le immagini di persone in avanzato stato di decomposizione non vengano fuori». Due dei soldati hanno anche riferito di una politica sistematica per cui le case palestinesi, dopo essere state occupate, vengono incendiate.

Solo uno dei soldati intervistati per questa inchiesta ha voluto essere identificato: Yuval Green, un riservista di 26 anni di Gerusalemme che ha prestato servizio nella 55ª Brigata paracadutisti nel novembre e dicembre dello scorso anno (Green ha recentemente firmato una lettera di 41 riservisti che dichiarano il loro rifiuto a continuare a prestare servizio a Gaza in seguito all’invasione dell’esercito a Rafah). «Non c’erano restrizioni sulle munizioni». «La gente sparava solo per alleviare la noia».

«Anch’io, un soldato piuttosto di sinistra, dimentico molto rapidamente che queste sono vere case», ha detto A. della sua esperienza in sala operativa. «Sembrava un gioco al computer. Solo dopo due settimane ho capito che si trattava di edifici che stavano crollando: se c’erano abitanti significava che gli edifici stavano crollando sulle loro teste. Anche se non erano presenti, crollavano con tutto quello che c’era dentro».

I soldati hanno testimoniato che in tutta Gaza i cadaveri di palestinesi in abiti civili sono rimasti sparsi lungo le strade e i campi. «L’intera area era piena di corpi», ha detto S., un riservista. «C’è un orribile odore di morte». Ma prima dell’arrivo dei convogli umanitari, ha osservato S., i corpi vengono rimossi. “Un D-9 (bulldozer Caterpillar) scende, con un carro armato, e ripulisce l’area dai cadaveri, li seppellisce sotto le macerie e li mette da parte in modo che i convogli non li vedano», ha affermato. «Ho visto molti civili – famiglie, donne, bambini», ha continuato. «Le vittime sono più numerose di quelle riportate. Eravamo in una piccola area. Ogni giorno, almeno uno o due vengono uccisi mentre camminano in una zona vietata. Non so chi sia un terrorista e chi no, ma la maggior parte di loro non portava armi».

Green ha detto che la distruzione lasciata dall’esercito a Gaza è «inimmaginabile». «Abbiamo distrutto tutto quello che volevamo», ha testimoniato. «Non per il desiderio di distruggere, ma per la totale indifferenza verso tutto ciò che appartiene ai palestinesi. Ogni giorno, un D-9 demolisce case. Non ho scattato foto prima e dopo, ma non dimenticherò mai come un quartiere che era davvero bello… sia stato ridotto in sabbia». (Orev Ziv, il manifesto, 14 luglio 2024)

Per non parlare delle vessazioni e delle torture perpetrate nei centri detentivi, in cui abusi, dileggio, umiliazioni, disumanizzazione vendicativa e depravazioni sono all’ordine del giorno dando forma a un sistema repressivo/punitivo intenzionale e orchestrato dai vertici:

“Torture, abusi e violenze di ogni genere a danno di centinaia di detenuti palestinesi di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre [ma c’è da chiedersi: era poi tanto diverso prima di quella data nelle strutture carcerarie gestite da Tel Aviv?], anche quelli gravemente feriti e ammalati. Di quanto accade nel centro di detenzione di Sde Teiman, la Abu Ghraib di Israele, nei pressi di Bersheeva nel Neghev, si parla da mesi (…) Alcuni dei palestinesi liberati dopo mesi di detenzione a Sde Teiman hanno denunciato di essere stati torturati e di non aver ricevuto cure adeguate. L’ultimo in ordine di tempo è stato il direttore dello Shifa Hospital di Gaza city, Mohammed Abu Salmiya. I centri per i diritti umani, anche israeliani, hanno fatto altrettanto”. “Abbiamo raccolto la testimonianza del dottor F.K. che ha visitato Sde Teiman. Ci ha chiesto di non rivelare la sua identità.”

Nel presentare la struttura, il medico così si esprime: “Fondamentalmente è un’enorme base militare con un’area di detenzione divisa in due parti. Una è una sorta di ospedale da campo, dove sono stato io. Nell’altra ci sono le tende con i prigionieri di Gaza. Tutto appare molto precario. (…) Ho trovato due file di pazienti, in totale una quindicina, forse venti. Ho notato subito che erano tutti legati, mano e gamba separatamente, ai bordi del letto. Erano bendati, quasi nudi e con il pannolone. Costretti a rimane a letto, sempre sdraiati sulla schiena, non vanno in bagno o non vengono portati ai bagni. (…) C’è un problema grosso nella società israeliana. Il palestinese, soprattutto il palestinese di Gaza, è completamente disumanizzato. E fargli determinate cose è considerato lecito. (…) È l’utilizzo della medicina come forma di violenza e di vendetta che deve farci riflettere.” (Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme, il manifesto, 5 luglio 2024)

In un’inchiesta condotta da “+972 Magazine” (riportata da il manifesto, 5 luglio 2024) compare anche la testimonianza di Khaled Mahajneh: primo avvocato a visitare il centro di detenzione di Sde Teiman, dove dal 7 novembre scorso più di 4’000 palestinesi arrestati a Gaza dagli israeliani sono stati detenuti. Mahajneh ha ottenuto di poter visitare Muhammad Arab, un giornalista della rete Al Araby tv. «La situazione lì è più orribile di qualsiasi cosa abbiamo sentito su Abu Ghraib e Guantanamo. (…) Faccio questo lavoro da 15 anni. Non mi sarei mai aspettato di sentire parlare di stupri o umiliazioni di questo tipo. E tutto questo non per interrogarli, dato che la maggior parte dei prigionieri viene interrogata solo dopo molti giorni di detenzione, ma come atto di vendetta».

“La maggior parte dei palestinesi a Sde Teiman non sa nemmeno dove si trova; con almeno 35 detenuti morti in circostanze sconosciute dall’inizio della guerra, molti lo chiamano semplicemente ‘il campo della morte’. (…) Ai detenuti è proibito parlare tra loro (…) Non è permesso loro pregare o persino leggere il Corano. Arab ha anche raccontato che le guardie israeliane hanno violentato sei prigionieri con un bastone davanti agli altri detenuti per aver violato degli ordini. (…) Diversi media, tra cui Cnn e New York Times, hanno riportato casi di stupro e violenza sessuale a Sde Teiman. In un video circolato sui social, un prigioniero recentemente rilasciato dal campo di detenzione ha detto di aver assistito personalmente a molteplici stupri e a casi in cui i soldati hanno fatto in modo che i cani violentassero i prigionieri. Solo nell’ultimo mese, secondo Arab, diversi prigionieri sono stati uccisi durante interrogatori violenti. Altri detenuti feriti a Gaza sono stati costretti all’amputazione di arti o alla rimozione di proiettili dai loro corpi senza anestesia. (…) Nella sua risposta alle domande per questo articolo, l’esercito israeliano ha dichiarato: ‘L’Idf respinge le accuse di maltrattamenti sistematici dei detenuti, comprese violenze e torture. Se necessario, vengono aperte indagini dalla polizia militare [vi è dunque la componente dell’autoreferenzialità, con l’esito pressoché scontato dell’autoassoluzione] quando vi è il sospetto di comportamenti anomali’.”

Per passare alle reazioni e alle manifestazioni che la guerra in Medioriente suscita da noi, merita spendere qualche parola a proposito della mobilitazione giovanile nelle scuole, nelle università e nelle piazze. Non di rado i giovani sono dipinti come apatici, disimpegnati, ripiegati su sé stessi, ma quando si mobilitano per l’ambiente e il futuro del pianeta o per la Palestina allora infastidiscono, non vanno bene, sono da riprendere e condannare, tacciati di turbativa dell’ordine pubblico, vandalismo, devianza. Forse in taluni casi i loro metodi sono al limite e magari persino eccessivi – ma ci sarebbe da chiedersi cosa possono fare per farsi ascoltare da una classe politica e da una generazione di adulti poco incline all’ascolto, per non dire del tutto sorda rispetto ai vari campanelli d’allarme lanciati per cercare di scongiurare l’autodistruzione del genere umano stesso. Per cui, la domanda potrebbe essere: non è che ci danno così fastidio perché ci toccano nei nervi scoperti delle nostre contraddizioni, pochezze e inadempienze? E allora, non è che, a guardare bene, essi costituiscono la forza più vitale, genuina e preziosa per un risveglio – si spera non troppo tardivo – della nostra coscienza sopita? A me questa gioventù piace, perché mi sembra la versione più bella e stimolante, per quanto provocatoria, del nostro stare nel mondo.

Ma che civiltà crediamo di essere e di diventare? Proclamiamo in maniera spesso enfatica e roboante i valori e i princìpi più nobili legati ai diritti umani universali da noi concepiti, che bistrattiamo regolarmente nei fatti e con la nostra costante ignavia e immobilità pusillanime.

Sotto le macerie di Gaza, con la sua polverizzazione, si consuma il fallimento della credibilità dell’Occidente, incapace, malgrado tutta la sua potenza tecnologica e retorico e nell’illusione di essere al centro delle decisioni geopolitiche che contano, di fermare l’orrore in un fazzoletto di terra. La nostra colpevole impotenza segna la decadenza di un concetto/modello di civiltà basato su un certo umanesimo che taluni di noi credevano fosse la cifra distintiva della cultura occidentale. Invece la Palestina, per la durata di un conflitto che in diversi decenni abbiamo colpevolmente trascurato e non siamo stati in grado di risolvere minimamente, rappresenta l’esempio concreto e la matrice simbolica della nostra incapacità di elaborare alternative alla visione bellicistica e armata dei conflitti, con la perpetuazione sull’arco di tanti anni di una mentalità e di un modus operandi che non vede altro modo che l’uso della ‘manu militari’ e della violenza per reprimere la volontà di liberazione di un popolo tenuto in gabbia e sotto dominio coloniale.

Ma la perdita dell’egemonia mondiale da parte dell’Occidente sembra sotto gli occhi di tutti, con il declino della sua preminenza globale dal punto di vista politico, valoriale, economico, commerciale. Non siamo più al centro del mondo dopo l’ubriacatura coloniale e le diverse fasi di decolonizzazione, peraltro non ancora concluse. E allora mi chiedo se questa coazione a ripetere di questo ciclo bellicistico (distruzione – ricostruzione – stasi – distruzione…) non derivi dall’abbarbicarsi pervicacemente a certe logiche volte a preservare determinati interessi e privilegi geo-politici, economici, finanziari.

È curioso e per certi versi frustrante che le azioni legali avanzate presso i tribunali internazionali dell’Aja siano stati promossi e sostenute prevalentemente da paesi del Sud del pianeta. Tuttavia, è sorprendete solo fino a un certo punto che sia stato il Sudafrica il primo a sottoporre alla Corte internazionale di giustizia una denuncia a carico di Israele sulla base della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 (lo Stato sudafricano ha incassato il sostegno assicurato di un numero crescente di paesi del Sud, quattro dei quali si sono uniti ufficialmente all’azione giudiziaria: Colombia, Messico, Nicaragua, Libia), a dimostrazione che questi paesi non vogliono più solo stare a guardare, ma sulla scorta di un passato e di un’esperienza che ne legittimano la credibilità nelle dinamiche oppresso/oppressore, si fanno promotori di coraggiose iniziative per sbloccare lo stallo.

Interessante anche guardare come sono state vissute e trattate le manifestazioni di protesta all’interno delle università. Negli Stati Uniti la polizia è stata chiamata massicciamente a “ripulire” gli atenei da “estremisti” arrestati in buon numero quasi fossero dei terroristi, mentre alcune direttrici di prestigiosi atenei hanno rassegnato le dimissioni cedendo al ricatto di prezzolati donatori che avevano minacciato l’intenzione di sospendere i fondi per il finanziamento di tali istituzioni formative. In Europa, le cose sono andate un po’ diversamente, ma nemmeno tanto, poiché anche qui, se non proprio criminalizzati, i movimenti studenteschi e i docenti che hanno espresso la loro solidarietà al popolo palestinese non sono stati visti di buon occhio e in certi casi censurati o addirittura licenziati. Alla richiesta, proveniente da più parti, di sospendere la collaborazione con le università israeliane, pressoché all’unanimità si è risposto dagli apparati direttivi appellandosi al valore universale degli scambi conoscitivi e di ricerca insito nel termine stesso che connota queste istituzioni terziarie.

Ma, invece di invocare semplicemente il principio (vuoto) di continuare in ogni caso la collaborazione internazionale con gli ambienti accademici israeliani, perché non proporre reali opportunità di cooperazione concreta nell’unire gli sforzi per trovare, insieme, possibili orizzonti di risoluzione dei conflitti, per il riscatto e la credibilità di tutti? Se le università investissero le loro notevoli potenzialità, nonché le energie/risorse più innovative e creative nel cercare di elaborare dispositivi di mediazione e di percorsi di pace, anziché fornire non pochi e sostanziali contributi all’industria delle armi e alla produzione di sistemi e apparati bellici tecnologicamente sempre più sofisticati (Tsahal si è servito dell’intelligenza artificiale per uccidere in maniera sistematica, vedi Yuval Abraham, ‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza, in “+972 Magazine”, 3 aprile 2024), forse potremmo nutrire qualche speranza in uno scenario dipinto un po’ meno a tinte fosche.

Ciò implicherebbe un cambiamento di rotta e di paradigma radicale: dall’alimentare discorsi e costrutti politico-culturali improntati a logiche bellicistiche volti a incrementare gli arsenali militari per far fronte alle paure di “nemici sempre più agguerriti”, occorrerebbe passare ad attivare le migliori energie e a profondere i maggiori sforzi nella direzione di costruire ponti di dialogo, negoziazione, mediazione, confronto (anche duro, “muscoloso”, sfiancante dal profilo concettuale e argomentativo), al fine di ricercare attivamente e produttivamente forme di convivenza civile, che sembra la strada più idonea per garantire almeno la sopravvivenza, in un mondo sempre più ristretto e dove i blocchi di potere e di interesse rischiano di annullarsi a vicenda, trascinando tutti nel baratro.

Ma ritorno, per concludere, sul campo di battaglia e penso in particolare ai bambini traumatizzati giorno e notte da bombardamenti, lacerazioni familiari, dalla fame e dalla sete attanaglianti, dalle infezioni, dall’insicurezza abitativa (nel trovare un semplice posto, con almeno un telo sopra la testa dove riposare, dormire, riprendere fiato), dal nauseante odore di morte, da uno scenario lunare dove tutto il proprio paesaggio esistenziale si è tramutato in un cumulo immenso di detriti e macerie.

C’è chi sta già parlando di ricostruzione e magari sotto sotto intravvede la possibilità di fare lauti affari nella distribuzione degli appalti edilizi, nel ristabilimento dei servizi vitali e delle infrastrutture azzerate; si fanno previsioni di bilanci: quanto potrà costare tutto ciò?

Io invece penso: che adulti diventeranno i pochi fra quei bambini che avranno la fortuna (?) di raggiungere quella stagione della vita, nel ricordo di aver perduto sorelle, fratelli, madri, padri, spazzati via in un attimo da bombe e missili micidiali? Esiste un unguento lenitivo per cercare di alleviare un simile immenso dolore, in maniera che non si traduca in un’ulteriore ondata di odio feroce? Prima ancora di pensare a ricostruire case, scuole, ospedali, acquedotti, ecc. bisognerebbe investire sin d’ora nella ricostruzione delle anime o dell’umanità. Soprattutto la nostra.

“Noi palestinesi ci risolleveremo, l’abbiamo sempre fatto, anche se questa volta sarà più difficile.

Non so voi però, voi che siete rimasti a guardare mentre ci sterminavano.

Non so se potrete mai risollevarvi”.(Munther Isaac, pastore luterano di Betlemme, nell’omelia in occasione del Natale 2023, in R. Oriani, op. cit. 2024)

Nell’immagine: la piccola vittima di un attacco israeliano a Gaza nel 2015

La tattica del salame: la teorizzò un leader del blocco comunista, oggi serve alla destra borghese elvetica per favorire la decrescita fiscale di chi possiede di più: occhio...

Quando si parla di ambiguità a proposito di Papa Bergoglio, Nancy Pelosi, Ignazio Cassis e Amnesty International