Film in sala, magia da difendere

Ricordi, emozioni e qualche inquietudine per il dopo pandemia

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Ricordi, emozioni e qualche inquietudine per il dopo pandemia

• – Antonio Prata

foto © Marco D’Anna La mattina in cui arrivai alla stazione di Gibuti era ancora notte fonda. Saranno state al massimo le tre, ma Janine mi aveva detto che per non perdere...

• – marcosteiner_marcodanna

La salute è un affare come un altro?

• – Marco Züblin

Il governo tiene nascosto un documento sui numerosi effetti negativi per la Svizzera di un rifiuto dell'accordo quadro con Bruxelles

• – Daniele Piazza

Aree sportive dimezzate, interessi esorbitanti, controindicazioni urbanistiche. Un progetto da rivedere

• – Martino Rossi

Fecondità ai minimi europei: senza immigrati il Ticino e la Svizzera sarebbero presto in via d’estinzione

• – Silvano Toppi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Il bielorusso Lukashenko dirotta un Boeing di linea per catturare un oppositore in esilio; degno allievo del neo-zar

• – Aldo Sofia

Un più discreto amore per la vita - A cento anni dalla nascita, parole e versi di Giorgio Orelli nel ricordo di scrittori e amici

• – Redazione

Un più discreto amore per la vita - A cento anni dalla nascita, parole e versi di Giorgio Orelli nel ricordo di scrittori e amici

• – Redazione

Ricordi, emozioni e qualche inquietudine per il dopo pandemia

Molti anni dopo, invece, conobbi la sala perché ci lavoravo. Ero una maschera e a volte proiettavo qualche film. La sala era il cinema Cittadella, che ora, come accaduto per altri edifici del quartiere, hanno buttato giù per dare spazio a nuove costruzioni. Cronenberg, ricordo, lo avevo scoperto guardando EXistenZ, programmato proprio in quella sala. Mi ricordai soltanto qualche mese dopo, che di lui avevo visto anche La mosca, anni addietro, in televisione. Nello stesso periodo, il cinema Corso aveva ancora in cartellone Titanic, che, dopo un anno di programmazione, richiamava ancora decine di persone ad ogni sua proiezione. Erano ancora gli anni in cui il cinema attirava tantissima gente. In una qualsiasi monosala, che oggi definiamo come sala periferica o indipendente, potevano arrivavano i film dei Dardenne o di Woody Allen, di Nanni Moretti ma anche gli Star wars e i James Bond, Il signore degli anelli…

Strappare i biglietti all’entrata della sala era un lavoro bellissimo. Dopo un po’ conoscevi quasi tutti, perché l’appassionato si recava al cinema anche 2 o 3 volte a settimana. E poi i compiti di una maschera andavano ben oltre il semplice controllo dei biglietti. Si era li per dare il benvenuto alla gente, per salutarla. Era una figura che in quel momento rappresentava la sala di fronte al pubblico e alla quale la gente trasmetteva piaceri e dispiaceri provocati dai film. Dopo poco tempo, bastava capire da come la gente ti salutava all’uscita, per avvertire qualche discordanza nei confronti del film appena visto.

Erano in molti poi, a passare qualche giorno prima per chiedere alla maschera di turno alcune informazioni o addirittura il proprio parere sul film che era in programma e che avrebbero voluto vedere. Si affidavano a te e, grazie anche a quel tuo ruolo, tra sala e pubblico si creava, col tempo, un legame forte e duraturo.

Poi i tempi sono cambiati. Dallo scorso decennio, i proiettori di pellicole sono stati rimpiazzati dal Digital Cinema Projector, le prenotazioni telefoniche e le prevendite dei biglietti alle casse dei cinema sono state affidate ai siti online e anche il lavoro di programmazione dei film – prima ogni sala aveva il suo responsabile di programmazione – è stata sostituita, per la maggior parte delle sale esistenti, con una gestione centralizzata, in cui poche persone programmano decine, a volte centinaia di schermi su tutto il territorio nazionale. Così le maschere devono assumere più ruoli, per svolgere compiti che prima venivano svolti della cassiera o dell’operatore proiezionista. In queste condizioni, in spazi che comprendono più sale (che usiamo chiamare multicinema o multisale), a volte non si ha più nemmeno il tempo o la forza di salutare gli spettatori, la voglia di guardare i film per conoscere meglio la materia per cui si sta lavorando. Questo è uno dei motivi principali che ha indebolito l’importanza della sala di fronte al proprio pubblico. Poi è arrivata la pandemia, che ha costretto alla chiusura e ha spinto la gente a consumare i film tramite lo streaming online o televisivo, acerrimo concorrente della fruizione in sala già da diverso tempo e che oggi ha potuto approfittare della clausura imposta dal lockdown per incrementare il suo successo.

In questi giorni di riaperture e di allentamenti delle norme restrittive, la domanda più frequente è: che fine faranno, ora, le sale?

Io credo che dipenderà molto dalla capacità che gli addetti ai lavori avranno, non solo di proporre i giusti titoli ad un pubblico stordito e anche un po’ disorientato e assuefatto dalla smisurata offerta di film on demand, bensì e soprattutto alla volontà di volere mettersi nuovamente in discussione, alla ricerca cioè di strategie nuove di programmazione e di riavvicinamento alla gente. Forse dovremmo mettere da parte i troppi automatismi, l’eccessiva “attitudine tecnologica” in cui tutto il sistema è scivolato negli ultimi quindici anni, nel rincorrere formule uniformi di gestione e di relazione con il pubblico.

L’impressione iniziale è che le ripercussioni pandemiche ricadranno soprattutto sui grandi complessi della circuitazione dei film. Le major di distribuzione e i gruppi che gestiscono decine di sale cinematografiche dovranno affrontare attente riflessioni per pianificare il proprio futuro e di conseguenza anche il futuro del cinema, provando a fare le scelte giuste, alcune delle quali saranno necessariamente opposte a quelle applicate fino a prima della pandemia. Di certo non mi pare sia la migliore soluzione quella di aprire nuove piattaforme di diffusione online, come hanno fatto alcune major in questi mesi.

Il tempio del film resta la sala, che deve tornare a captare, con le proprie risorse, anche umane, i desideri e i gusti dello spettatore. Dobbiamo pensare meno al mercato e tornare a dare maggiore rilevanza al pubblico e al contenuto del film, al suo valore artistico, emotivo e comunicativo.

Diamoci da fare, dunque! E saltiamo su questo periodo di ripartenza con nuove idee, con la voglia di cambiare come fosse un nuovo inizio.

Antonio Prata è regista, direttore del Festival diritti umani Lugano e programmatore del cinema Otello di Ascona

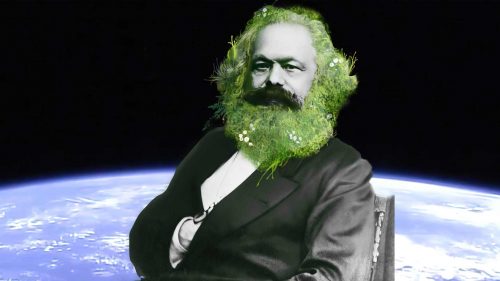

Già un secolo e mezzo fa Marx si interrogava sul rapporto fra capitale e natura, fra crescita e sviluppo; una questione centrale per un’alleanza rossoverde

Eccezionale intervista al Premio Nobel russo per la Pace Dimitri Muratov, direttore di Novaja Gazeta, rilasciata prima della decisione di sospendere le pubblicazioni per evitare...