Giorgio Scerbanenco – Ovunque straniero, padre del noir italiano

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata

• – Enrico Lombardi

Salvador costretto a proclamare lo stato d’emergenza per una violenza che nessun governo è riuscito a risolvere

• – Gianni Beretta

Russia e Ucraina sono 'i granai del mondo', grandi esportatori di prodotti alimentari di base, come il grano, e di fertilizzanti: se la guerra dovesse protrarsi, altri milioni di persone nel mondo rischierebbero una letale sotto-alimentazione

• – Aldo Sofia

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata

• – Pietro Montorfani

Il sito ungherese Telex rivela che il governo ungherese da un decennio è il cavallo di Troia della Russia in Europa e nella Nato

• – Redazione

La Svizzera si è inizialmente rifiutata di consegnarli ritenendoli… materiale bellico, mentre agli oligarchi russi vengono sequestrati solo 6 dei 120 miliardi depositati nella Confederazione

• – Daniele Piazza

Parole di verità contro il frastuono del silenzio

• – Enrico Lombardi

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata

• – Enrico Lombardi

Cosa c’è di vero nelle tre principali motivazioni con cui il neo-zar giustifica l’invasione dell’Ucraina; praticamente nulla - Di Martino Rossi

• – Redazione

Una nuova, democratica Russia è impossibile senza un cambio di mentalità a livello nazionale - e senza riconoscere la colpa di un intero paese

• – Redazione

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata

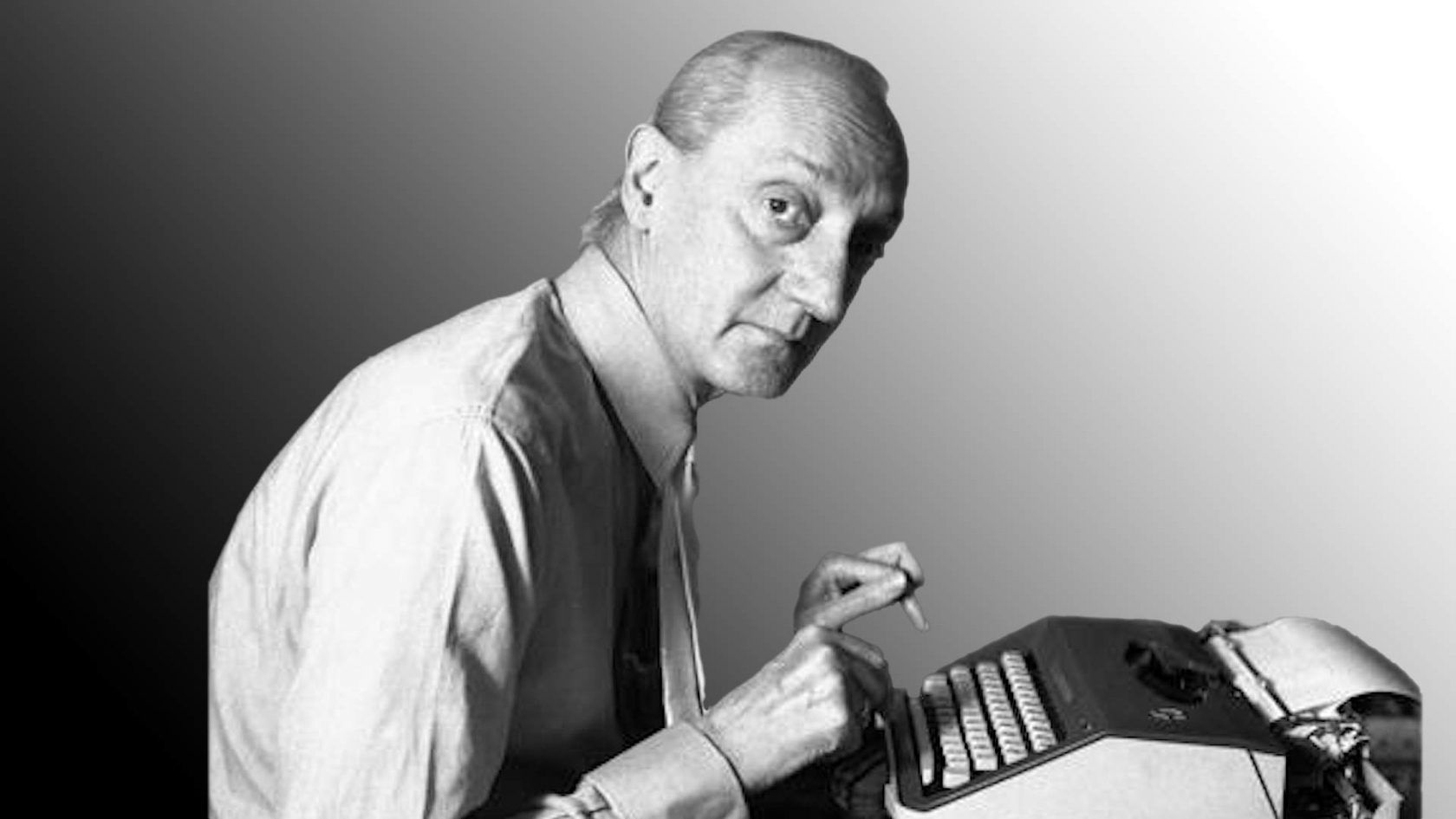

Scerbanenco è italiano negli scaffali delle librerie ed era italiano a Roma, dove è cresciuto tra zie e cugini della famiglia materna. Lo era anche in Ucraina, preso in giro, durante la sua breve permanenza, dai bambini del luogo, a cui rispondeva con le due parolacce in russo che aveva imparato e, quando restava senza parole, con improperi in romanesco, indubbiamente più efficaci.

A Milano, seconda città dove va a vivere con la madre, Scerbanenco scopre però di essere straniero. Tra i Navigli sembra pesare di più il suo nome, Vladimir, e quella k infilata alla fine del cognome dell’accento di un ragazzo cresciuto sulle sponde del Tevere. “Verso i diciotto anni diventai straniero, qui a Milano”, scrive nel pamphlet autobiografico Io, Vladimir Scerbanenko (Milano, 1966) lasciando respirare al suo lettore, con poche frasi, quella tristezza che lo porterà a sostituire la k del cognome con una più italiana c e ad assumere il suo secondo nome, Giorgio, che non richiama steppe lontane ma solo santi nostrani.” (da Matilde Quarti, “Scerbanenco, fabbricante di storie”.

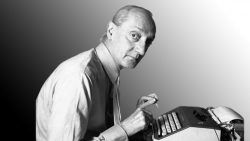

Ed è infatti della Milano degli anni ’50 e ’60 che Giorgio Scerbanenco scriverà, con l’esperienza del giornalista e con uno stile “immediato”, vicino al parlato, un gran numero di articoli e romanzi, praticando un po’ tutti i generi fino a scegliere quello del “noir” per raccontare le ampie e dolorose zone d’ombra della nascente metropoli del boom economico italiano.

Ed è infatti della Milano degli anni ’50 e ’60 che Giorgio Scerbanenco scriverà, con l’esperienza del giornalista e con uno stile “immediato”, vicino al parlato, un gran numero di articoli e romanzi, praticando un po’ tutti i generi fino a scegliere quello del “noir” per raccontare le ampie e dolorose zone d’ombra della nascente metropoli del boom economico italiano.

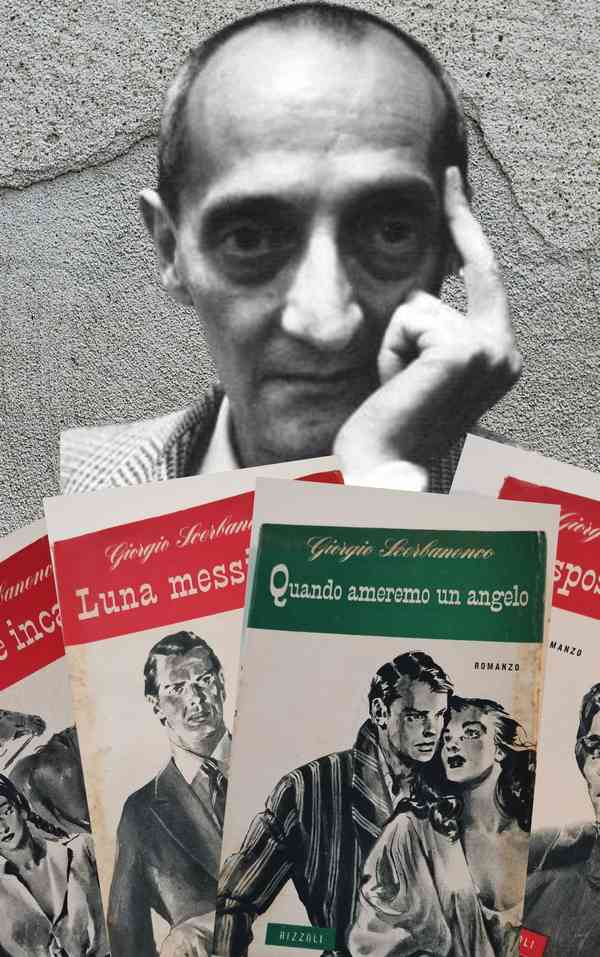

Nato nel 1911 a Kiev con il nome di Volodymyr-Džordžo Ščerbanenko (in ucraino Володимир-Джорджо Щербаненко), è stato capace di mutuare le vicende di cui veniva a conoscenza nel lavoro giornalistico di cronaca in varie testate milanesi in una serie di romanzi che l’hanno sì portato al successo, ma che solo dopo la sua prematura scomparsa, nel 1969, ne hanno fatto un “maestro” costantemente riproposto e ripubblicato, cui ha guardato con particolare attenzione anche una cospicua produzione cinematografica.

Fra i suoi personaggi più noti ed amati è da ricordare Duca Lamberti, un giovane medico radiato dall’Ordine e condannato al carcere per aver praticato l’eutanasia, che uscito di galera diventa una sorta di investigatore privato. Lamberti, protagonista di una quadrilogia costituita dai romanzi “Venere privata”, “Traditori di tutti”, “I ragazzi del massacro” e “I milanesi ammazzano al sabato”, pubblicati da Garzanti nei tre anni che precedono la sua scomparsa.

Nella travagliata biografia di Scerbanenco, nel suo personale confrontarsi con momenti fortemente drammatici che ne hanno condizionato la produzione letteraria, vi è anche la fuga in Svizzera negli anni delle persecuzioni razziali in Italia. Al periodo svizzero (’43-’45) risalgono non pochi esempi della sua fluviale produzione, in scritti e volumi che testimoniano anche della costante interrogazione di Scerbanenco nei confronti della propria e della comune condizione umana di fronte alle peggiori nefandezze e tragedie della storia.

Da “Io, Vladimir Scerbanenko” (1966)

“Mia madre era dietro di me due o tre metri, e teneva un capo del tronco d’albero. Io ero davanti e tenevo l’altro capo del lungo tronco che trasportavamo a casa… Eravamo a Odessa, nel 1921, mamma aveva lasciato l’Italia e mi aveva portato con sé, per andare a cercare papà del quale non aveva più notizie dalla rivoluzione russa. A Kiev, mamma aveva saputo che papà era stato fucilato dai rossi”.

“Mio padre […] dal modo come ne sentivo parlare dalla mamma, dagli zii, dai nonni, sembrava un italiano anche lui. Più tardi ho imparato che gli ucraini, e mio padre era ucraino, sono i latini di Russia, ma allora lo sapevo d’istinto, senza neppure pensarci”.

Consigli di lettura

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata

Parole, suoni, immagini da una terra tormentata