Paolo Portoghesi, maestro di cultura

Ritratto del grande architetto, recentemente scomparso, storico raffinato, con celebri studi, fra gli altri, su Borromini. Un lavoro straordinario per cui era anche diventato cittadino onorario di Bissone

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Ritratto del grande architetto, recentemente scomparso, storico raffinato, con celebri studi, fra gli altri, su Borromini. Un lavoro straordinario per cui era anche diventato cittadino onorario di Bissone

• – Redazione

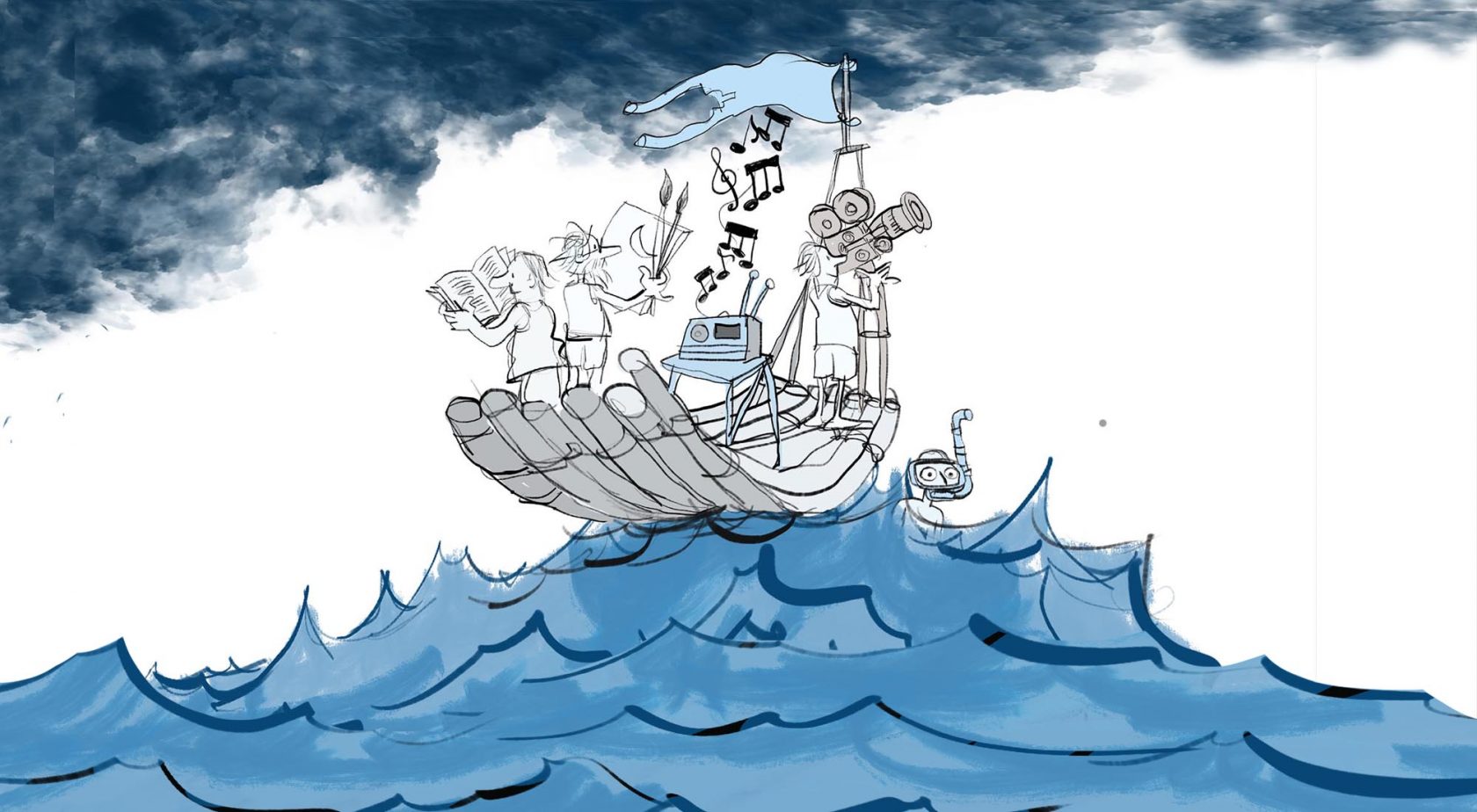

Che ne sarà del vuoto lasciato dalla scomparsa dalla scena pubblico-politica degli uomini e dalle donne di cultura?

• – Redazione

Le strade sconnesse e dissestate che portano, forse, alla definizione e all’affermazione di una politica progressista

• – Enrico Lombardi

La rivolta della minoranza serba, i sentimenti pro-russi di Belgrado, e le tragedie mai rimarginate della Storia

• – Aldo Sofia

Tassare maggiormente i "globalisti" porta più soldi nelle casse del Cantone

• – Redazione

Vittime e carnefici, nelle cronache di “nera” finiscono ormai tutti per essere ricordati nella loro veste patinata, quella in cui appaiono nei social

• – Redazione

Contraddittoria, anti-etica e inaccettabile la congiunzione con i comunisti per le federali: nessuna spiegazione, solo silenzio

• – Sergio Roic

Un’azione che dovrebbe volgersi all’inclusione e al bene collettivo, diventa troppo spesso un alibi che maschera esclusione, divisione, disgregazione

• – Andrea Ghiringhelli

Quello che è trapelato intorno ad una tragedia che potrebbe diventare “un caso”

• – Redazione

Intorno al piano in 10 punti presentato da Zelenski potrebbe aver luogo in luglio un vertice mondiale che con un accordo metta con le spalle al muro il Cremlino

• – Redazione

Ritratto del grande architetto, recentemente scomparso, storico raffinato, con celebri studi, fra gli altri, su Borromini. Un lavoro straordinario per cui era anche diventato cittadino onorario di Bissone

Tratteggiare un sia pur rapido ritratto di Paolo Portoghesi (1931-2023) equivale a fissare la figura di uno degli intellettuali italiani più colti e rilevanti della seconda metà del XX secolo. Compito arduo, per la molteplicità delle direzioni verso cui ha orientato la propria azione – dalla storicizzazione dell’architettura alla sua progettazione, passando per la politica e per la produzione culturale nel senso più allargato e generale – che una semplice elencazione delle tante attività che lo hanno visto protagonista dalla fine degli anni ’50 ad oggi non può certo bastare ad assolvere.

Così ricordare che nel 1956, ancora studente presso la Facoltà di Architettura di Roma, pubblica un libro su Guarino Guarini nella collana di Electa diretta da Mario Labò; che due anni dopo, in un saggio apparso sulla rivista olivettiana «Comunità», conia il termine “Neoliberty” per definire le opere di alcuni giovani architetti italiani in più o meno esplicito dialogo con lontane sensibilità storiche; che nel corso degli anni ’60 si impegna in uno studio sistematico dell’architettura tardorinascimentale e barocca (Michelangelo architetto, 1964, con Bruno Zevi; Roma Barocca, 1966; Francesco Borromini, 1967); che nella seconda metà dello stesso decennio dirige e coordina la monumentale impresa del Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, pubblicato nel 1968 in sei volumi dall’Istituto Editoriale Romano – tutto ciò può far pensare al profilo di uno storico e di un critico attento e puntuale, ma non rende in alcun modo ragione degli altri ruoli che egli riveste in quello stesso periodo. Ad esempio, il ruolo di preside della Facoltà di Architettura di Milano che egli, appena trentaseienne, assumerà in uno dei momenti più difficili della storia universitaria, segnato dalle rivolte studentesche che nel contesto milanese anticipavano quelle del ’68.

Qui Portoghesi dà prova di capacità che esulano del tutto da quelle richieste a un buono storico, così come pure da quelle di architetto in grado di progettare, in quell’intorno di anni, tre delle quattro opere imprescindibili che gli si possono ascrivere: Casa Baldi (1959-61) e Casa Papanice (1966-70), entrambe a Roma, e la Chiesa della Sacra Famiglia presso Salerno (1969-74), le ultime due con l’ingegner Vittorio Gigliotti; opere in cui la grande lezione del Barocco si traduce in soluzioni spaziali, e non soltanto decorative o formali.

Casa Papanice a Roma

Il Portoghesi preside si mostra infatti perfettamente capace di dialogare con gli studenti in rivolta, facendo loro concessioni importanti ma sapendoli anche indirizzare a posizioni di maggior mediazione, così come pure di rappresentare autorevolmente il corpo docente (composto in quel momento da nomi del calibro di Franco Albini, Lodovico Belgiojoso, Piero Bottoni, Guido Canella, Carlo De Carli, Aldo Rossi e Vittoriano Viganò). Fino allo “scioglimento” finale, rappresentato dal suo deferimento, insieme all’intero consiglio di Facoltà, alla Corte di Disciplina da parte del Ministro della pubblica istruzione Misasi, nel giugno 1971, in seguito all’ospitalità offerta negli spazi universitari ai “senzatetto” che avevano illegalmente occupato alcune case appena costruite in via Tibaldi. Un episodio, quest’ultimo, che conferisce al giovane preside le “stigmate” dell’eroe di una rivoluzione che – se non su quello politico – almeno sul piano culturale si rivelerà vittoriosa. Né Portoghesi manca di combattere la propria personale battaglia rivoluzionaria anche su un piano storico, come dimostrano le lezioni da lui tenute insieme a Virgilio Vercelloni in quel periodo cruciale; lezioni da non molto pubblicate (La storia dell’architettura nell’epoca della «sperimentazione». Corso al Politecnico di Milano 1970-71) che, «nel momento del pericolo», come scrive Walter Benjamin nelle sue Tesi di filosofia della storia, provano letteralmente a «far saltare il continuum della storia», proponendo vertiginosi accostamenti tra periodi storici diversi e distanti tra loro.

Allo stesso modo, difficile è ridurre Paolo Portoghesi a semplice “esponente” italiano (sia pure il più rappresentativo e importante) dell’architettura Post-Modern: se infatti la Grande Moschea di Roma (1974-95), con i suoi riferimenti al linguaggio islamico mescolati al fantasmagorico proliferare d’intrecci e di annodamenti dei pilastri e degli archi all’interno degli intradossi delle cupole, genera un inedito spazio fluttuante, “antigravitazionale”, che nessuna altra opera del “post-modern” internazionale riesce a eguagliare, il ruolo della Biennale di Venezia da lui concepita e diretta nel 1979-80 (la prima in assoluto interamente dedicata all’architettura), travalica del tutto i confini dell’effimero “episodio” espositivo per divenire un momento storicamente epocale. In particolar modo, tanto la Strada Novissima, clou della sezione della mostra intitolata La presenza del passato, in cui venti architetti (fra loro Frank Gehry, Hans Hollein, Robert Venturi, Rem Koolhaas) sono invitati a disegnare ciascuno la facciata di un ipotetico edificio posto lungo una altrettanto ipotetica via ricostruita all’interno delle Corderie dell’Arsenale (utilizzate per la prima volta a questo scopo), quanto il Teatro del Mondo, commissionato da Portoghesi l’anno prima all’architetto – amico ma per molti aspetti distante da lui – Aldo Rossi, costituiranno due imprescindibili pietre miliari della cultura architettonica del Novecento.

Ma Portoghesi è anche l’inesausto animatore di fondamentali iniziative culturali: è in quanto direttore e poi presidente della stessa Biennale che egli promuove mostre di grande lungimiranza come quella dedicata all’Architettura dei Paesi Islamici e ridà impulso al Carnevale veneziano, festa “barocca” per eccellenza. La metà degli anni ottanta sono anche quelli in cui, dopo la lunga e proficua esperienza della rivista «Controspazio», da lui fondata nel 1969 in risposta ai polemici ammonimenti di Manfredo Tafuri in merito all’impossibilità di concepire “controspazi” rispetto a quelli concepiti dal “piano” del capitale, Portoghesi si fa animatore di una rivista volutamente eccentrica ed eccessiva come «Eupalino», emblema non solo formale bensì sostanziale della diversa direzione impressa alla cultura architettonica: dove tuttavia il recupero di autori come Giuseppe Terragni, Mario Ridolfi, Louis Kahn manifesta una sensibilità per figure e per opere centrali – benché problematiche, e per questo colpevolmente trascurate o marginalizzate – del “moderno”. Seguiranno ancora altre riviste («Materia», «Abitare la Terra»), a dimostrazione della sua volontà di non abbandonare mai il “filo” del discorso con la contemporaneità architettonica, seguito in tutte le sue evoluzioni, fino al punto di comprendere anche una (precoce) interpretazione del rapporto tra architettura e natura; rapporto ritenuto fondamentale da Portoghesi non soltanto nei suoi aspetti organico-formali a livello del corpo edilizio, ma anche in relazione ai riflessi che tale rapporto implica su una scala globale, planetaria. Attestazione di una comprensione del necessario incrocio dei destini di architettura e natura ben al di là di un ecologismo di maniera (si vedano al proposito Architettura e natura, 1999, e Geoarchitettura. Verso un’architettura della responsabilità, 2005).

Ma tutto quanto detto fin qui non sarebbe comprensibile al di fuori della profonda implicazione politica di Paolo Portoghesi. Come dimostra il bel libro di Silvia Micheli e Lea-Catherine Szacka di prossima uscita (Paolo Portoghesi: Architecture Between History, Politics and Media), la sua iscrizione al Partito Socialista Italiano fin dal principio degli anni ’60, e la sua militanza in esso fino al suo scioglimento, alla metà degli anni ’90, non vanno intese soltanto come uno strategico posizionamento all’interno di un quadro politico in cui gli architetti all’epoca tendevano quasi “naturalmente” a collocarsi. Benché soprattutto in coincidenza con il periodo in cui alla segreteria del partito vi è Bettino Craxi, e con la diretta partecipazione all’Assemblea nazionale del PSI, Portoghesi assuma una notevole visibilità all’interno dello scenario nazionale, ciò va inserito in un “disegno” più complessivo e avveduto in cui egli ripensa in modo innovativo le modalità di comunicazione – ma anche di concezione – del messaggio culturale e architettonico.

La stessa “svolta” post-moderna va letta alla luce della volontà portoghesiana di traghettare tali messaggi fuori dalle secche elitarie nelle quali erano di consueto confinate, per provare invece a renderli maggiormente comprensibili (un concetto di altissima divulgazione in cui “culturale” e “popolare” si dovevano mescolare secondo modalità del tutto inedite). È in questo quadro che si va a collocare la serie degli Album – del Liberty (con Giovanna Massobrio, la compagna di tutta la vita); e poi ancora, degli anni Venti, Trenta e Cinquanta – pubblicati dall’editore Laterza nel corso degli anni settanta. Ed è nello stesso quadro che va inscritta l’intuizione di Portoghesi sul ruolo dei media al servizio di una maggiore accessibilità culturale, tra i quali egli comprende anche la televisione. Emblematica rimane al proposito la puntata del 1978 di “Match”, trasmissione televisiva condotta da Alberto Arbasino, con la partecipazione – tra gli altri – di Giorgio Manganelli, nella quale Portoghesi si confronta duramente con Leonardo Benevolo sull’urbanistica romana, impegnandosi in una strenua difesa dell’architettura.

Lettere tra Guido e Margherita Tedaldi (1937-1947) in un volume curato da Renato Simoni e pubblicato dalla Fondazione Pellegrini-Canevascini che sarà presentato domani alle 17.00...

Il monito del Vajont - Di Riccardo Iacona