Se il clima fosse una banca

Dovremmo iniziare a ragionare non in termini di transizione ecologica E di transizione digitale, ma di transizione ecologica O di transizione digitale

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Dovremmo iniziare a ragionare non in termini di transizione ecologica E di transizione digitale, ma di transizione ecologica O di transizione digitale

• – Lelio Demichelis

Morire di camion

• – Redazione

Quando sul “Mattino” la $inistra appare come per magia

• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Giuseppe Panebarco accusa polmonite

• – Redazione

Quali risposte al declino demografico? Decrescita felice o integrazione transfrontaliera?

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

A dieci anni dalla scomparsa di uno dei maggiori autori della musica italiana-Intervista al contrabbassista Riccardo Fioravanti (VIDEO)

• – Enrico Lombardi

L'Accademia della Crusca si esprime sul tema della “lingua inclusiva”

• – Redazione

Sulle vicende di vent’anni di dibattito sulla formazione alla cittadinanza nelle scuole e di quanto si stia palesando fra i candidati e gli elettori

• – Adolfo Tomasini

Dovremmo iniziare a ragionare non in termini di transizione ecologica E di transizione digitale, ma di transizione ecologica O di transizione digitale

Domanda preliminare e fondamentale: da cosa nasce la crisi climatica? Nasce da tre secoli di rivoluzione industriale e di capitalismo sfrenato e sfruttatore di uomo e biosfera. Perché il capitalismo – il tecno-capitalismo, come preferiamo chiamarlo – si basa su questi elementi strutturali e oggi anche sovrastrutturali: massimizzazione del profitto privato/plusvalore e concorrenza spietata; divisione e poi totalizzazione del lavoro mediante dei mezzi tecnici di connessione (i veri mezzi di produzione), ieri la catena di montaggio e oggi il digitale; sfruttamento del lavoro umano, infinita ricerca di maggiore produttività ed estrazione crescente di pluslavoro (cioè lavoro non retribuito, lavoro gratuito, eccetera); delocalizzazioni produttive ed esternalizzazione del lavoro (grazie al digitale…) e competizione sui costi; sfruttamento massimo delle risorse naturali via colonialismo di stato e di impresa, dal carbone al petrolio, oggi terre rare, litio, agrobusiness, deforestazione; impoverimento di massa e crescenti disuguaglianze, con ricchi sempre più ricchi; imperativo categorico di consumare sempre di più per sostenere la produzione e i profitti privati conseguenti e quindi marketing come organizzazione scientifica del lavoro di consumo e management come organizzazione scientifica del lavoro di produzione; privatizzazione della natura/biosfera (della Terra), ceduta a imprese private che hanno come scopo di massimizzare il profitto a breve senza responsabilità per il futuro (la Exxon ha ammesso di avere per anni nascosto il riscaldamento climatico pagando scienziati – sic! – per produrre ricerche false); rifiuto del concetto di bene comune; rifiuto del concetto di limite e di responsabilità.

Quindi, il tecno-capitalismo è strutturalmente in conflitto con la transizione ecologica e di fatto tenta di impedirla con ogni mezzo, cercando di convincerci che alla crisi climatica possiamo solo adattarci ed essere resilienti, essendo ormai un dato di fatto immodificabile e soprattutto irreversibile – anzi potendo diventare – si chiama shock economy – una nuova fonte di lucroso profitto privato… Di più: il sistema è preoccupatissimo per il calo demografico, ma a nessuno viene in mente di imporre al sistema di risolvere prima la crisi climatica – perché dovrei fare figli oggi (se fossi più giovane…) e farli vivere domani in un disastro climatico ancora peggiore? Va bene essere fessi…

E cos’è il digitale se non capitalismo all’ennesima potenza? Escludendo ciò che il digitale permette di ottenere in termini positivi di diffusione della cultura, di archiviazione, di conoscenza, di ricerca scientifica, di previsione, di razionalizzazione energetica, questi sono i suoi veri effetti sulla vita umana: sfruttamento ulteriore del lavoro e della vita, con intensificazione e accelerazione dei tempi-ciclo nel taylorismo appunto digitale, produttivo e consumativo; estensione del pluslavoro/lavoro gratuito, con la caduta della distinzione tra tempo di vita e tempo di lavoro – e quindi estensione della giornata lavorativa e consumativa ad h24, quindi accrescimento della produttività, quindi produzione di più cose che necessitano di essere consumate sempre di più per accrescere il profitto privato (e se i redditi diminuiscono il sistema inventa il Black Friday…); neo-colonialismo aziendale e statale per lo sfruttamento anche delle materie prime necessarie al digitale; cattura della psiche umana ed estrazione da essa di profitto privato (la nostra profilazione per il Big Data); delega del governo del mondo alle macchine/i.a./machine learning – quindi alienazione dell’uomo da se stesso e dalla responsabilità verso la biosfera e le future generazioni; ulteriore rifiuto del concetto di limite perché il digitale è soprattutto funzionale all’accrescimento e al potenziamento dei processi produttivi e consumativi (sempre di più…).

Tutto secondo quella logica ben evidenziata e promossa già negli anni ’50 dall’economista americano Victor Lebow: “La nostra economia incredibilmente produttiva ci chiede di elevare il consumismo a nostro stile di vita, di trasformare l’acquisto e l’uso di merci in autentici rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spirituale venga ricercata nel consumismo […]. Abbiamo bisogno che sempre più beni vengano consumati, distrutti e rimpiazzati a un ritmo sempre maggiore”. Il modello americano è diventato il modello del mondo intero. Ma è irrazionale e irresponsabile in termini di sostenibilità ambientale.

A questo si aggiunge l’ultimo misfatto del digitale, quello che Shoshana Zuboff ha definito capitalismo della sorveglianza (e rinviamo nuovamente al suo saggio, dallo stesso titolo, uscito in italiano nel 2019 per i tipi di Luiss University Press). Scrive Zuboff: “Il potere delle aziende private non è più solo economico, ma anche sociale. Io ho definito le forme economiche che stanno alla base di questo potere capitalismo della sorveglianza perché mantengono elementi centrali del capitalismo tradizionale – la proprietà privata, la quotazione in Borsa, la crescita e il profitto – ma non potrebbero esistere senza le tecnologie digitali. Metodi occulti di osservazione divorano le esperienze private e le trasformano in dati sui comportamenti. E questi dati, che sono generati dalle persone e che sono stati acquisiti in modo discutibile, sono immediatamente reclamati come proprietà dell’azienda e sono venduti a clienti che operano in un nuovo tipo di mercato in cui si commercia in informazioni per individuare in anticipo quali possano essere i comportamenti delle persone [e farle consumare di più…]. Non abbiamo votato queste aziende perché governassero. Ma, grazie alla forza derivante dalla loro rivendicazione dei diritti di proprietà, gli imperi privati della sorveglianza hanno di fatto compiuto un golpe epistemico e antidemocratico. Con questo intendo una rivoluzionaria presa del potere, con cui si sono appropriati del sapere e degli strumenti per l’acquisizione del sapere”. Con il paradosso per cui ciò che era considerato dalle democrazie liberali come un tratto inaccettabile e osceno dei totalitarismi politici del ‘900, cioè la sorveglianza di massa, oggi lo accettiamo senza fiatare se prodotto dal tecno-capitalismo e dal neoliberalismo – che sembrano sempre di più il nuovo totalitarismo del XXI secolo.

Se tutto questo è vero, allora dovremmo iniziare a ragionare non in termini di transizione ecologica e di transizione digitale, ma di transizione ecologica o di transizione digitale. Perché è la Terra ad essere troppo grande per lasciarla fallire…

Lontani gli anni ruggenti dell'ex "partitone", il PLR non può sperare nella riconquista della prima poltrona in Municipio a Lugano; il Centro può contare sul riverbero dei buoni...

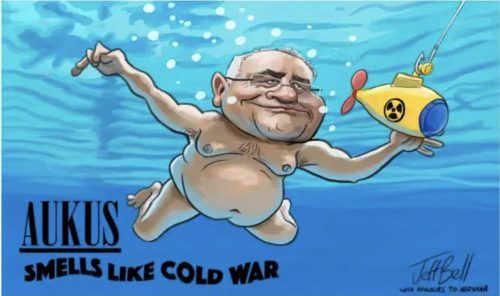

Dopo l’annullamento dell’incontro all’Eliseo fra Parmelin e un Macron irritato anche con l’America che gli ha soffiato un contratto da oltre 50 miliardi