Dossier Milan Kundera 1 – Una conversazione

“Essere uno scrittore non significa predicare una verità, ma scoprire una verità”

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

“Essere uno scrittore non significa predicare una verità, ma scoprire una verità”

• – Redazione

Nel 2013, in un'edizione speciale del Nouvel Observateur dedicata ai capolavori letterari, il celebre romanziere commentò Il processo di Franz Kafka, elogiando la fantasia "surreale" del grande scrittore praghese

• – Redazione

L’Occidente prigioniero, in due saggi di Milan Kundera appena riuniti in volume da Adelphi

• – Pietro Montorfani

Nell’arte narrativa dello scrittore scomparso Milan Kundera una concezione ispirata alla vecchia saggezza di Cervantes

• – Redazione

Un libro per ricordare Lucio Battisti ad 80 anni dalla nascita e 25 dalla scomparsa

• – Enrico Lombardi

Si tratta del terzo profugo afghano che si è tolto la vita in Ticino in un solo anno

• – Aldo Sofia

Per una filosofia che ci permetta di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente e accettando una più vasta comunanza di destino che include umani e non umani

• – Lelio Demichelis

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riabilita la donna squalificata per eccesso di ormoni maschili

• – Libano Zanolari

A poco più di un anno dalla scomparsa dell’israeliano Abraham B. Yehoshua, Einaudi pubblica “Il terzo tempio” – Intervista alla traduttrice Sarah Parenzo

• – Redazione

“Essere uno scrittore non significa predicare una verità, ma scoprire una verità”

Questa è la versione digitalizzata di un articolo, uscito il 19 maggio 1985, che si trova ora nell’archivio cartaceo del NYTimes, prima dell’inizio della pubblicazione online nel 1996. Per preservare questi articoli così come sono apparsi in origine, il Times non li altera, li modifica o li aggiorna. Occasionalmente il processo di digitalizzazione introduce errori di trascrizione o altri problemi; continuiamo a lavorare per migliorare queste versioni archiviate.

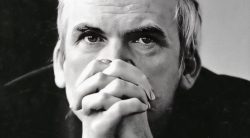

Il suo viso si staglia nella penombra di un tardo pomeriggio parigino; solo gli occhi spiccano, di un blu intenso. Parla lentamente, in un francese colto, con un forte accento slavo. “Solo un’opera letteraria che rivela un frammento sconosciuto dell’esistenza umana ha una ragione d’essere”, dice nella lunga intervista che proponiamo integralmente qui di seguito. “Essere uno scrittore non significa predicare una verità, ma scoprire una verità”.

Negli anni ’80 Milan Kundera, oggi 56enne, ha fatto per la sua Cecoslovacchia quello che Gabriel Garcia Marquez aveva fatto per l’America Latina negli anni ’60 e Aleksandr Solzhenitsyn per la Russia negli anni ’70. Ha portato l’Europa dell’Est all’attenzione del pubblico occidentale, e lo ha fatto con intuizioni che hanno un fascino universale. Il suo appello alla verità e alla libertà interiore senza la quale la verità non può essere riconosciuta, la sua consapevolezza che nel cercare la verità dobbiamo essere pronti a fare i conti con la morte: questi sono i temi che gli sono valsi il plauso della critica, tra cui il “Premio Gerusalemme per la letteratura sulla libertà dell’uomo nella società” che gli è stato assegnato due settimane fa.

Gli ultimi romanzi di Kundera, “Il libro del riso e dell’oblio” (1980) e “L’insostenibile leggerezza dell’essere” dello scorso anno, trattano della morte della cultura nel nostro tempo. Implicito nel sentimento di minaccia è il pericolo di una guerra nucleare. Kundera affronta questo pericolo in modo allegorico, con un insopprimibile senso del grottesco.

Come il suo connazionale Milos Forman, il regista premio Oscar che si è adattato all’esilio e si è affermato in Occidente, Kundera, che vive in Francia dal 1975, è stato abbastanza prolifico da sfatare l’idea popolare che gli scrittori sradicati dalla loro terra natale perdano l’ispirazione. Un libro dopo l’altro, il lettore trova passione, giocosità e una forte dose di erotismo. Kundera è riuscito a trasformare la Cecoslovacchia della sua giovinezza in una terra vivida, mitica e, appunto, erotica.

La natura del suo successo può spiegare in parte perché Kundera sia così ferocemente attento alla sua privacy. In una recente intervista, lo scrittore Philip Roth ricordava Kundera che gli aveva detto: ”Quando ero un ragazzino con i pantaloni corti, sognavo una pozione miracolosa che mi avrebbe reso invisibile. Poi sono diventato adulto, ho cominciato a scrivere e volevo avere successo. Ora ho successo e vorrei avere ancora la pozione che mi renda invisibile”.

Come era prevedibile, la voce di Kundera era priva di entusiasmo quando l’ho chiamato da San Francisco al suo appartamento parigino per chiedergli un’intervista. Ma il suo consenso mi venne, inaspettato, da una rivelazione che gli feci: il ricordo di mio nonno, il drammaturgo russo di fine secolo Leonid Andreyev. Avvertito da amici comuni che l’assoggettamento del suo Paese al regime sovietico aveva reso Kundera diffidente nei confronti dei russi, di tutti i russi, ritenni doveroso menzionare le mie origini russe.

Kundera mi rispose che, in gioventù, aveva letto e ammirato le opere di mio nonno. Il ghiaccio era rotto e fissammo un appuntamento. Ma in una lettera che ricevetti poco dopo, scrisse: “Devo avvertirla del mio cattivo carattere. Sono incapace di parlare di me stesso, della mia vita e dei miei stati d’animo, sono discreto in misura quasi patologica, e non c’è nulla che possa fare contro questo. Se non ha nulla in contrario vorrei parlare solo di letteratura”.

Milan Kundera e sua moglie Vera vivono in una delle tranquille vie laterali di Montparnasse; il loro piccolo appartamento è una soffitta ristrutturata con vista sui tetti parigini color tortora. A dare carattere al soggiorno sono i quadri moderni e surreali appesi alle pareti. Alcuni sono di artisti cecoslovacchi, gli altri sono di Kundera stesso: teste multicolori fuori misura e mani dalle dita lunghe, come quelle di Kundera.

Vera Kundera è una bella brunetta, con i capelli tagliati corti, snella in blue jeans. Ci serve il vino e sbuccia ad arte i kiwi. Mentre chiacchieriamo, mi colpisce l’apprezzamento dei miei ospiti per il lato festoso della vita parigina: la facilità di fare acquisti nel vicino Bon Marche, la frutta esotica nel negozio all’angolo, le mostre d’arte durante tutto l’anno. Ma durante l’intervista, Vera rimane nella stanza accanto a scrivere e a rispondere a chiamate interurbane. La celebrità ha raggiunto Kundera, ed è lei che deve occuparsi delle richieste che arrivano da registi televisivi, teatrali e cinematografici europei.

Alto e magro, Kundera indossa un vecchio maglione blu ed è accoccolato su una poltrona. È evidente che si tratta di un uomo a suo agio con se stesso – bien dans sa peau, per usare un’espressione francese; un mondo interiore che ha esplorato a lungo ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Incoraggiato dalle sue domande, gli racconto un po’ della mia infanzia da emigrata a Parigi. Il fascino per Praga risale a quei giorni, quando la poetessa russa emigrata Marina Tsvetayeva veniva a trovarci la sera e recitava i suoi versi con la sua voce un po’ gutturale. Una poesia che non ho mai dimenticato era rivolta a una delle statue, su un ponte sul fiume Moldava, di un cavaliere che veglia su Praga: “Cavaliere pallido, sei il guardiano del fiume che spruzza, degli anni che passano, guardi gli anelli e i trattati che si infrangono contro l’argine di pietra”.

Ne sono stati spezzati tanti negli ultimi quattrocento anni.

Era il 1936 o il 1937 e, anche allora, Praga era troppo vicina alla Germania nazista e alla Russia comunista. Era impossibile immaginare l’enormità dei tradimenti e delle promesse non mantenute che si sarebbero verificati.

Kundera ha partecipato alla Primavera di Praga del 1968, la promessa di un socialismo dal volto umano che si è infranta sotto i colpi dei carri armati sovietici. La pubblicazione a Praga del suo primo romanzo, “Lo scherzo”, fu uno dei principali eventi di quel momento storico.

Scritto in modo serrato ed elaborato, “Lo scherzo” è un atto d’accusa contro la squallida assurdità della vita sotto il comunismo – ma anche della vita tout court, quando si permette al tradimento e alla vendetta di corrodere l’anima. Il manoscritto arrivò alla casa editrice parigina Gallimard – e da lì, molto rapidamente, raggiunse il successo internazionale. Dopo l’invasione sovietica della Cecoslovacchia, Kundera perse il posto di professore presso l’Istituto di Studi Cinematografici Avanzati di Praga e i suoi libri furono messi al bando. A poco a poco, la vita gli fu resa insopportabile e fu cacciato dal suo paese natale.

I libri che gli danno un grande successo presso il pubblico occidentale negli anni successivi forniscono un profilo molto chiaro del suo percorso sia intellettuale che emotivo. “La vita è altrove”, del ’73, pubblicato negli Stati Uniti nel 1974, è un’esplorazione cupamente ironica delle conseguenze ultime dello zelo rivoluzionario e poetico. I precedenti racconti del volume ”Amori ridicoli” e ”Il valzer degli addii” (1972) celebrano l’amore erotico e mescolano ilarità e compassione. Proprio in questo romanzo Kundera propone in modo originale un personaggio che, forse gli assomiglia: uno dei protagonisti del libro, infatti, è Jakob, che decide di lasciare la sua patria invasa per inoltrarsi in un territorio nuovo e inesplorato, la terra dell’esilio. Viene abbastanza spontaneo pensare che si trattava, analogamente, della stessa condizione che si apriva davanti allo scrittore quando lasciò la Cecoslovacchia nel 1975, ed è la prima questione che gli ho posto.

Da quasi 10 anni, dall’età di 46 anni, lei vive in Francia. Si sente un emigrato, un francese, un ceco o semplicemente un europeo senza nazionalità specifica?

Quando gli intellettuali tedeschi lasciarono il loro Paese per l’America negli anni ’30, erano certi che un giorno sarebbero tornati in Germania. Consideravano il loro soggiorno all’estero temporaneo. Io, invece, non ho alcuna speranza di tornare. Il mio soggiorno in Francia è definitivo e, quindi, non sono un emigrato. La Francia è la mia unica vera patria. Non mi sento nemmeno sradicato. Per mille anni la Cecoslovacchia è stata parte dell’Occidente. Oggi fa parte dell’impero dell’est. Mi sentirei molto più sradicato a Praga che a Parigi.

Ma scrive ancora in ceco?

Scrivo i miei saggi in francese, ma i miei romanzi in ceco, perché le mie esperienze di vita e la mia immaginazione sono ancorate in Boemia, a Praga.

È stato Milos Forman, prima ancora di lei, a far conoscere la Cecoslovacchia al grande pubblico occidentale, attraverso film come “Il ballo dei pompieri”…

È l’incarnazione di quello che io chiamo lo spirito di Praga – lui e gli altri cineasti cechi, Ivan Passer e Jan Nemec. Quando Milos arriva a Parigi, tutti rimangono scioccati e abbagliati. Com’è possibile che un regista famoso sia così lontano da ogni snobismo? A Parigi, dove persino una commessa delle Galeries Lafayette non sa come comportarsi con naturalezza, la semplicità di Forman ha agito come una provocazione.

Come definirebbe lo “spirito di Praga”?

Il “Castello” di Kafka e “Il buon soldato Schwejk” di Jaroslav Hasek sono pieni di questo spirito. Uno straordinario senso del reale. Il punto di vista dell’uomo comune. La storia vista dal basso. Una semplicità provocatoria. Un genio per l’assurdo. Umorismo con infinito pessimismo. Ad esempio, un ceco chiede un visto per emigrare. Il funzionario gli chiede: “Dove vuole andare?”. Non importa”, risponde l’uomo. Gli viene dato un mappamondo. “Per favore, scelga”. L’uomo guarda il mappamondo, lo gira lentamente e dice: “Non avete un altro mappamondo?”

Oltre alle sue radici praghesi, quali altri amori letterari l’hanno formata?

Innanzitutto i romanzieri francesi Rabelais e Diderot. Per me il vero fondatore, il re della letteratura francese è Rabelais. E “Jacques le Fataliste” di Diderot ha portato lo spirito di Rabelais nel XVIII secolo. Non lasciatevi fuorviare dal fatto che Diderot fosse un filosofo. Questo romanzo non può essere ridotto a un discorso filosofico. È un gioco di ironia. Il romanzo più libero mai scritto. La libertà trasformata in romanzo. Recentemente ne ho fatto un adattamento teatrale. È stato messo in scena da Susan Sontag a Cambridge, nel Massachusetts, con il titolo “Jacques e il suo padrone”. [Lo spettacolo è stato presentato dall’American Repertory Theater a gennaio].

Le altre radici?

Il romanzo mitteleuropeo del nostro secolo. Kafka, Robert Musil, Hermann Broch, Witold Gombrovicz. Questi romanzieri sono meravigliosamente diffidenti nei confronti di quelle che Andre Malraux chiamava “illusioni liriche”. Diffidano delle illusioni sul progresso, diffidano del kitsch della speranza. Condivido il loro dolore per il crepuscolo dell’Occidente. Non un dolore sentimentale. Un dolore ironico. E la mia terza radice: la poesia ceca moderna. Per me è stata una grande scuola di immaginazione.

Jaroslav Seifert era tra i poeti moderni che l’hanno ispirata? Meritava il Premio Nobel che ha ricevuto nel 1984?

È stato sicuramente così. Si dice che sia stato proposto per il Nobel nel 1968, ma la giuria fu prudente: temeva che un premio a lui assegnato sarebbe stato considerato come un gesto di simpatia per un Paese occupato di recente. Il premio è arrivato troppo tardi. Troppo tardi per il popolo ceco, che era stato umiliato. Troppo tardi per la poesia ceca, la cui grande epoca era finita da tempo. Troppo tardi per Seifert, che ha 83 anni. Si dice che quando l’ambasciatore svedese si recò al suo capezzale in ospedale per comunicargli l’onorificenza, Seifert lo guardò a lungo. Alla fine disse tristemente: “Ma cosa farò ora con tutti questi soldi?”.

E la letteratura russa? La tocca ancora o gli eventi politici del 1968 l’hanno resa sgradevole?

Mi piace molto Tolstoj. È molto più moderno di Dostoevskij. Tolstoj è stato il primo, forse, a cogliere il ruolo dell’irrazionale nel comportamento umano. Il ruolo svolto dalla stupidità, ma soprattutto dall’irresponsabilità delle azioni umane guidate da un subconscio incontrollato e incontrollabile. Rileggete i passaggi che precedono la morte di Anna Karenina. Perché si è uccisa senza volerlo? Come è nata la sua decisione? Per cogliere queste ragioni, irrazionali e sfuggenti, Tolstoj fotografa il flusso di coscienza di Anna. È in carrozza; le immagini della strada si mescolano nella sua testa con i suoi pensieri illogici e frammentati. Il primo creatore del monologo interiore non è stato Joyce ma Tolstoj, in queste poche pagine di “Anna Karenina”. Questo viene raramente riconosciuto. Perché Tolstoj è tradotto male. Una volta ho letto una traduzione francese di questo brano. Sono rimasto stupito. Ciò che nel testo originale è illogico e frammentario, nella traduzione francese diventa logico e razionale. Come se l’ultimo capitolo dell'”Ulisse” di Joyce fosse stato riscritto – il lungo monologo di Molly Bloom – con una punteggiatura logica e convenzionale. Ahimè, i nostri traduttori ci tradiscono. Non osano tradurre l’insolito nei nostri testi, l’insolito, l’originale. Temono che i critici li accusino di aver tradotto male. Per proteggersi, ci banalizzano. Lei non ha idea di quanto tempo ed energia ho perso per correggere le traduzioni dei miei libri.

Lei parla con affetto di suo padre ne “Il libro del riso e dell’oblio”…

Mio padre era un pianista. Aveva una passione per la musica moderna – per Stravinsky, Bartok, Schoenberg, Janacek. Si è battuto molto per il riconoscimento di Leos Janacek come artista. Janacek è un compositore moderno affascinante, incomparabile, impossibile da classificare. La sua opera, “Da una casa di morti”, sui campi di lavoro duro, basata sul romanzo di Dostoevskij, è una delle grandi opere profetiche del nostro secolo, come “Il processo” di Kafka o “Guernica” di Picasso.

Questa musica difficile mio padre la eseguiva in sale da concerto quasi vuote. Da piccolo odiavo il pubblico che si rifiutava di ascoltare Stravinsky e applaudiva Tchaikovsky o Mozart. Ho conservato la passione per l’arte moderna; questa è la mia fedeltà a mio padre. Ma ho rifiutato di intraprendere la sua professione di musicista. Mi piaceva la musica, ma non mi piacevano i musicisti. Mi venivano conati di vomito al pensiero di passare la mia vita tra i musicisti. Quando io e mia moglie abbiamo lasciato la Cecoslovacchia, abbiamo potuto portare con noi solo pochissimi libri. Tra questi c’era “Il centauro” di John Updike, un libro che ha toccato qualcosa di profondo in me: un amore straziante per il padre umiliato e sconfitto.

Ne “Il libro del riso e dell’oblio”, lei collega il ricordo di suo padre con la storia di Tamina, che vive su un’isola dove ci sono solo bambini.

Questo racconto è un sogno, un’immagine onirica che mi ossessiona. Immaginate di essere costretti per il resto dei vostri giorni a rimanere circondati da bambini, senza poter mai parlare con un adulto. Un incubo. Da dove viene questa immagine? Non lo so. Non mi piace analizzare i miei sogni, preferisco trasformarli in racconti.

I bambini occupano un posto strano nei suoi libri. Ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, i bambini torturano un corvo e Tereza dice improvvisamente a Tomas: “Ti sono grata di non aver voluto figli”. D’altra parte, nei suoi libri si trova una grande tenerezza verso gli animali. Nell’ultimo, un maiale diventa un personaggio simpatico. Questa visione degli animali non è un po’ kitsch?

Non credo. Il kitsch è il desiderio di piacere a tutti i costi. Parlare bene degli animali e guardare con scetticismo i bambini non può piacere molto al pubblico. Potrebbe addirittura irritarlo leggermente. Non che io abbia qualcosa contro i bambini. Ma il kitsch dell’infanzia mi infastidisce. Qui in Francia, prima delle elezioni, tutti i partiti politici avevano i loro manifesti. Ovunque gli stessi slogan su un futuro migliore, e ovunque foto di bambini che sorridono, corrono e giocano. Purtroppo il nostro futuro umano non è l’infanzia, ma la vecchiaia. Il vero umanesimo della società si rivela attraverso il suo atteggiamento nei confronti della vecchiaia. Ma la vecchiaia, l’unico futuro che ognuno di noi ha davanti, non sarà mai raffigurata su nessun manifesto di propaganda. Né a sinistra né a destra.

Vedo che la disputa tra destra e sinistra non la entusiasma molto…

Il pericolo che ci minaccia è l’impero totalitario. Khomeini, Mao, Stalin: sono di destra o di sinistra? Il totalitarismo non è né di destra né di sinistra, e all’interno del proprio impero entrambi periranno. Non sono mai stato un credente, ma dopo aver visto i cattolici cechi perseguitati durante il terrore staliniano, ho sentito la più profonda solidarietà con loro. Ciò che ci separava, la fede in Dio, era secondario rispetto a ciò che ci univa. A Praga hanno impiccato i socialisti e i sacerdoti. Così è nata la fraternità degli impiccati. Ecco perché la lotta ostinata tra destra e sinistra mi sembra obsoleta e piuttosto provinciale. Detesto partecipare alla vita politica, anche se la politica mi affascina come spettacolo. Uno spettacolo tragico e mortale nell’impero dell’Est; uno spettacolo intellettualmente sterile ma divertente in Occidente.

A volte si dice che, paradossalmente, l’oppressione dà più serietà e vitalità all’arte e alla letteratura.

Non siamo romantici. Quando l’oppressione è duratura, può distruggere completamente una cultura. La cultura ha bisogno di una vita pubblica, del libero scambio di idee; ha bisogno di pubblicazioni, mostre, dibattiti e frontiere aperte. Tuttavia, per un certo periodo, la cultura può sopravvivere in circostanze molto difficili. Dopo l’invasione russa del 1968, quasi tutta la letteratura ceca fu bandita e circolò solo in manoscritto. La vita culturale pubblica aperta fu distrutta. Ciononostante, la letteratura ceca degli anni ’70 fu magnifica. La prosa di Hrabal, Grusa, Skvorecky. È stato allora, nel momento più pericoloso della sua esistenza, che la letteratura ceca si è guadagnata una reputazione internazionale. Ma per quanto tempo potrà sopravvivere nella clandestinità? Nessuno lo sa. L’Europa non ha mai vissuto situazioni simili prima d’ora. Quando si parla di disgrazie delle nazioni, non bisogna dimenticare la dimensione del tempo. In uno Stato fascista e dittatoriale, tutti sanno che un giorno finirà. Tutti guardano alla fine del tunnel. Nell’impero dell’est, il tunnel è senza fine. Senza fine, almeno dal punto di vista della vita umana. Ecco perché non mi piace quando si paragona la Polonia con, ad esempio, il Cile. Sì, le torture, le sofferenze sono le stesse. Ma i tunnel sono di lunghezza molto diversa. E questo cambia tutto.

L’oppressione politica presenta un altro pericolo, che – soprattutto per il romanzo – è ancora peggiore della censura e della polizia. Mi riferisco al moralismo. L’oppressione crea un confine fin troppo netto tra il bene e il male, e lo scrittore cede facilmente alla tentazione della predicazione. Da un punto di vista umano, questo può essere molto attraente, ma per la letteratura è mortale.

Hermann Broch, il romanziere austriaco che amo di più, ha detto: “L’unica morale per uno scrittore è la conoscenza”. Solo un’opera letteraria che rivela un frammento sconosciuto dell’esistenza umana ha una ragione d’essere. Essere uno scrittore non significa predicare una verità, ma scoprire una verità.

Ma non è possibile che le società che vivono l’oppressione offrano allo scrittore più occasioni per scoprire “un frammento sconosciuto dell’esistenza” rispetto a quelle che conducono una vita pacifica?

Forse. Se si pensa all’Europa centrale, che prodigioso laboratorio di storia! In un periodo di 60 anni, abbiamo vissuto la caduta di un impero, la rinascita di piccole nazioni, la democrazia, il fascismo, l’occupazione tedesca con i suoi massacri, l’occupazione russa con le sue deportazioni, la speranza del socialismo, il terrore staliniano, l’emigrazione. . . . Mi ha sempre stupito il modo in cui le persone intorno a me si comportavano in questa situazione.

L’uomo è diventato enigmatico. Si pone come impersonasse una domanda. Ed è da questo stupore che nasce la passione di scrivere un romanzo. Il mio scetticismo nei confronti di alcuni valori quasi totalmente inattaccabili affonda le radici nella mia esperienza mitteleuropea.

Per esempio, la giovinezza non viene solitamente definita come una fase, ma come un valore in sé. Quando pronunciano questa parola, i politici hanno sempre un sorriso sciocco sul volto. Ma io, quando ero giovane, ho vissuto in un periodo di terrore. E sono stati i giovani a sostenere il terrore, in gran numero, grazie all’inesperienza, all’immaturità, alla loro morale del tutto o niente, al loro senso lirico. Il più scettico di tutti i miei romanzi è “La vita è altrove”. Il suo tema è la giovinezza e la poesia. L’avventura della poesia durante il terrore staliniano. Il sorriso della poesia. Il sorriso insanguinato dell’innocenza.

La poesia è un altro di quei valori inattaccabili nella nostra società. Sono rimasto scioccato quando, nel 1950, il grande poeta comunista francese Paul Eluard ha approvato pubblicamente l’impiccagione del suo amico, lo scrittore praghese Zavis Kalandra. Quando Breznev manda i carri armati a massacrare gli afghani, è terribile, ma è, per così dire, normale, c’è da aspettarselo. Quando un grande poeta elogia un’esecuzione, è un colpo che manda in frantumi tutta la nostra immagine del mondo.

Una vita ricca di esperienze rende i suoi romanzi autobiografici?

Nessun personaggio dei miei romanzi è un autoritratto, né alcuno dei miei personaggi è il ritratto di una persona vivente. Non mi piacciono le autobiografie mascherate. Detesto le indiscrezioni degli scrittori. Per me l’indiscrezione è un peccato capitale. Chiunque riveli la vita intima di qualcun altro merita di essere frustato. Viviamo in un’epoca in cui la vita privata viene distrutta. La polizia la distrugge nei Paesi comunisti, i giornalisti la minacciano nei Paesi democratici, e a poco a poco la gente stessa perde il gusto della vita privata e il senso di essa.

La vita quando non ci si può nascondere dagli occhi degli altri è un inferno. Chi ha vissuto nei Paesi totalitari lo sa, ma quel sistema non fa che mettere in evidenza, come una lente d’ingrandimento, le tendenze di tutta la società moderna. La devastazione della natura, il declino del pensiero e dell’arte, la burocratizzazione, la spersonalizzazione, la mancanza di rispetto per la vita personale. Senza segretezza, nulla è possibile: né l’amore, né l’amicizia.

Si è fatto tardi: dobbiamo chiudere l’intervista, e Kundera mi riaccompagna in albergo, una breve passeggiata nell’umida notte parigina. Uno o due giorni dopo, i Kundera mi invitano a un pranzo a base di quaglie in salsa di bacche di ginepro, cucinate alla maniera ceca. Kundera è allegro e spensierato. Dice di leggere sempre meno perché gli editori francesi pubblicano libri in caratteri sempre più piccoli.

Mostra l’evasività del vero scrittore quando gli si chiede a cosa stia lavorando ora. Ma parla volentieri della sua attuale collaborazione a una “farsa metafisica” con il regista francese Alain Resnais. Kundera sta scrivendo la sceneggiatura e cerca un titolo. Dovrebbe essere “Tre mariti e due amanti” o “Due mariti e tre amanti”? Lo rivela con un misto di segretezza e di malizia.

Questo è il Milan Kundera che gli amici del 1968 ricordano con piacere, il Kundera spensierato di “Amori ridicoli”, il libro che gli piace di più di tutta la sua opera, perché è legato al periodo più felice della sua vita.

(Traduzione italiana a cura della Redazione)

Nell’immagine: Milan Kundera a Parigi nel 1969

Nella grande trasformazione geopolitica che si sta realizzando dallo scorso febbraio, a pagare un prezzo molto alto sono anche i curdi siriani e iraniani. Nel silenzio dei governi...

Lo dice Guendalina Graffigna, direttrice dell’EngagemindsHub, centro per lo studio delle condotte di salute e dei consumi alimentari dell’Università Cattolica di Cremona