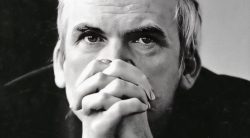

Di Milan Kundera, “Le Nouvel Observateur”

In occasione della morte di Milan Kundera, avvenuta l’11 luglio all’età di 94 anni, ripubblichiamo alcuni suoi articoli pubblicati da “Le Nouvel Observateur”. Di seguito riportiamo un testo di Kundera, dedicato a Franz Kafka e al suo libro Il processo, uscito nel 2013.

Un’infinità di pagine sono state scritte su Franz Kafka, che tuttavia è rimasto (forse proprio a causa di questa infinità di pagine) il meno compreso tra tutti i grandi scrittori del secolo scorso. “Il suo romanzo più noto, Il processo, fu scritto nel 1914. In altre parole, esattamente dieci anni prima della pubblicazione del primo “Manifesto” dei surrealisti, che all’epoca non avevano idea delle fantasie “surreali” di Kafka, un autore sconosciuto i cui romanzi sarebbero stati pubblicati solo molto tempo dopo la sua morte. È quindi comprensibile che questi romanzi, che non assomigliavano a nulla, sembrassero fuori posto nella storia letteraria, nascosti in un luogo che apparteneva solo al loro autore.

Eppure, nonostante questo isolamento, le loro prime innovazioni estetiche hanno rappresentato un evento che non poteva non influenzare (anche se con ritardo) la storia del romanzo. “È stato Kafka a farmi capire che un romanzo poteva essere scritto in modo diverso”, mi disse una volta Gabriel Garcia Marquez.

Kafka esamina i protagonisti dei suoi romanzi in modo molto particolare, come si può vedere chiaramente ne Il processo: non dice una parola sull’aspetto fisico di K.; non una parola sulla sua vita prima degli eventi del romanzo; persino del suo nome ci fa conoscere solo una lettera. Invece, dal primo paragrafo alla fine del libro, si concentra sulla sua condizione: sulla situazione della sua esistenza.

Nel caso de Il Processo, si tratta della condizione dell’accusato. L’accusa inizia in modo piuttosto buffo: due signori comuni arrivano a casa di K. al mattino, mentre lui è ancora a letto, e gli dicono, in una conversazione piuttosto piacevole, che è stato accusato e che può aspettarsi che il suo caso venga esaminato per un periodo di tempo molto lungo. La conversazione è tanto assurda quanto divertente. Infatti, quando Kafka lesse per la prima volta questo capitolo ai suoi amici, tutti risero.

Delitto e castigo? Oh no, queste due nozioni dostoevskiane non trovano assolutamente posto qui. Eppure reggimenti di kafkiani li hanno considerati il tema principale de “Il processo”. Max Brod, fedele amico di Kafka, non ha dubbi sul fatto che su K. gravi un pesante e nascosto equivoco: per Brod, K. è colpevole, sì, d’ìncapacità d’amare. Allo stesso modo, Edouard Goldstücker, un altro famoso kafkologo, riteneva K. colpevole “perché ha permesso che la sua vita diventasse meccanizzata, automatizzata, alienata”, trasgredendo così “la legge a cui tutta l’umanità è soggetta e che ci dice: sii umano”. Secondo questa interpretazione, dunque, K. è perseguitato dai criminali di un potere “totalitario” ante litteram, come avviene, ad esempio, nel famoso adattamento cinematografico del 1962 di Orson Welles.

Tutti colpevoli!

Ma K. non è né innocente né colpevole. È UN colpevole, che è una cosa molto diversa. Ho sfogliato il dizionario: il verbo culpabiliser è stato usato per la prima volta nel 1946 e il sostantivo culpabilisation ancora più tardi, nel 1968. La nascita tardiva di queste parole dimostra che non erano banali: ci hanno fatto capire che ogni essere umano può essere fatto sentire in colpa; che il senso di colpa fa parte della condizione umana. Sia per la nostra bontà, che teme di aver ferito i deboli, sia per la nostra viltà, che teme di offendere chi è più forte di noi, il senso di colpa è sempre con noi.

Kafka non ha mai formulato riflessioni astratte sui problemi della vita umana; non amava inventare teorie; non amava giocare il ruolo di filosofo; non era come Sartre o Camus; immediatamente, le sue osservazioni sulla vita si trasformavano in fantasia; in poesia – la poesia della prosa.

Un giorno, K. viene invitato (anonimamente, per telefono) a recarsi in una casa in periferia per partecipare a una piccola indagine su di sé. Per non complicare il processo, che non vuole prolungare inutilmente, decide di assecondarlo. Così vi si reca. Anche se non era stato convocato a un’ora precisa, si affretta. Dapprima pensa di prendere il tram. Poi rifiuta l’idea, per non sminuirsi di fronte ai suoi giudici essendo troppo puntuale.

Ma allo stesso tempo non vuole prolungare il processo, quindi corre; sì, corre (nell’originale tedesco la parola “courir”, “laufen”, è ripetuta tre volte nello stesso paragrafo); corre perché vuole mantenere la sua dignità e, allo stesso tempo, arrivare in tempo a un appuntamento la cui ora è ancora indeterminata.

Questa mescolanza di serio e di leggero, di comico e di triste, di significativo e di insensato, percorre tutto il romanzo fino all’esecuzione di K. e dà luogo a una strana bellezza che non ha eguali. Mi piacerebbe definire questa bellezza, ma so che non ci riuscirò mai.

Articolo pubblicato nel numero speciale n. 83 del Nouvel Observateur, giugno/luglio 2013, intitolato “Les Chefs-d’œuvres de la littérature commentés par les écrivains d’aujourd’hui. La bibliothèque idéale des XIXe et XXe siècle”

(Traduzione italiana a cura della Redazione)

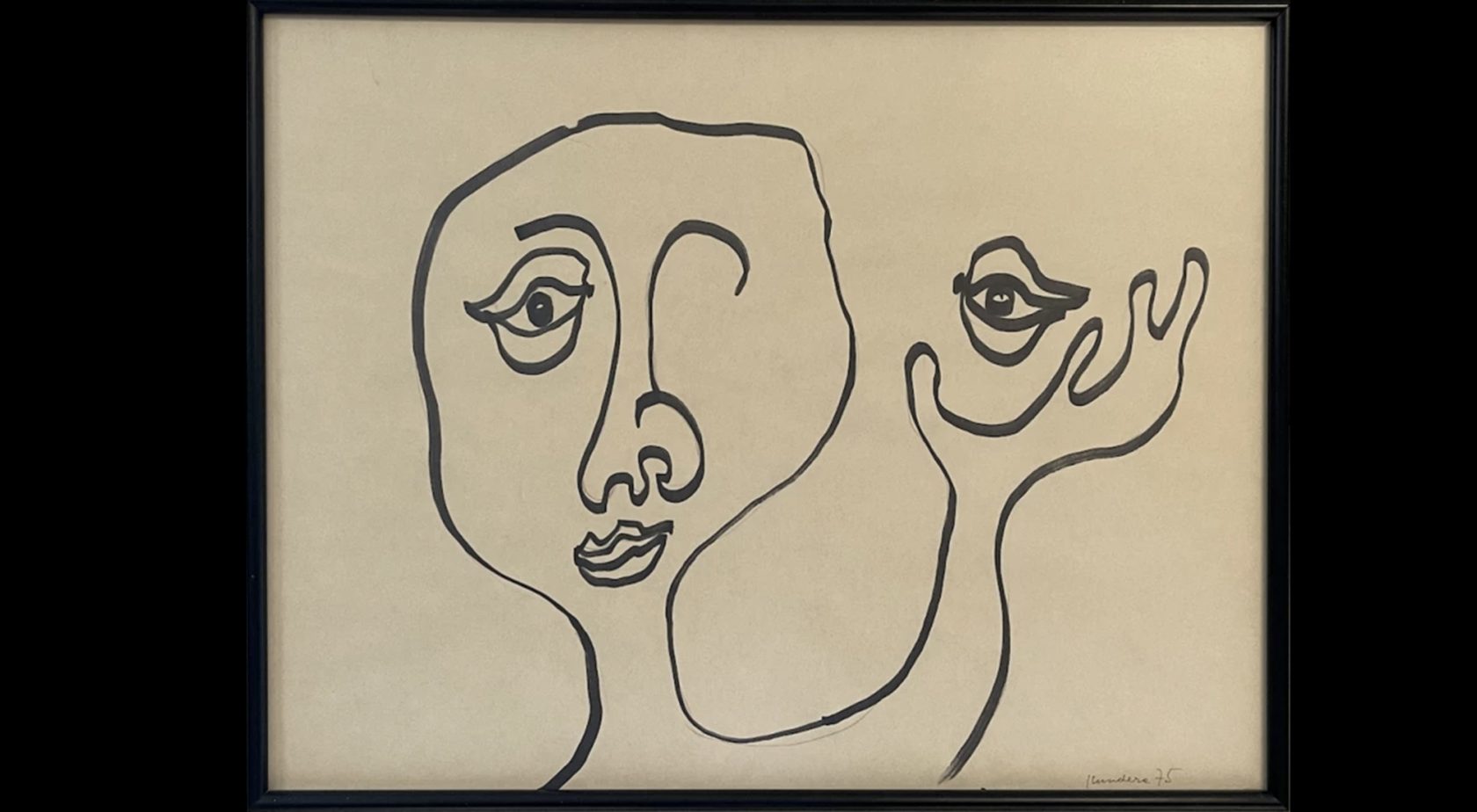

Nell’immagine: un disegno di Milan Kundera