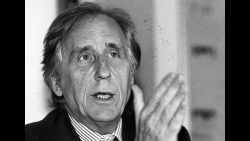

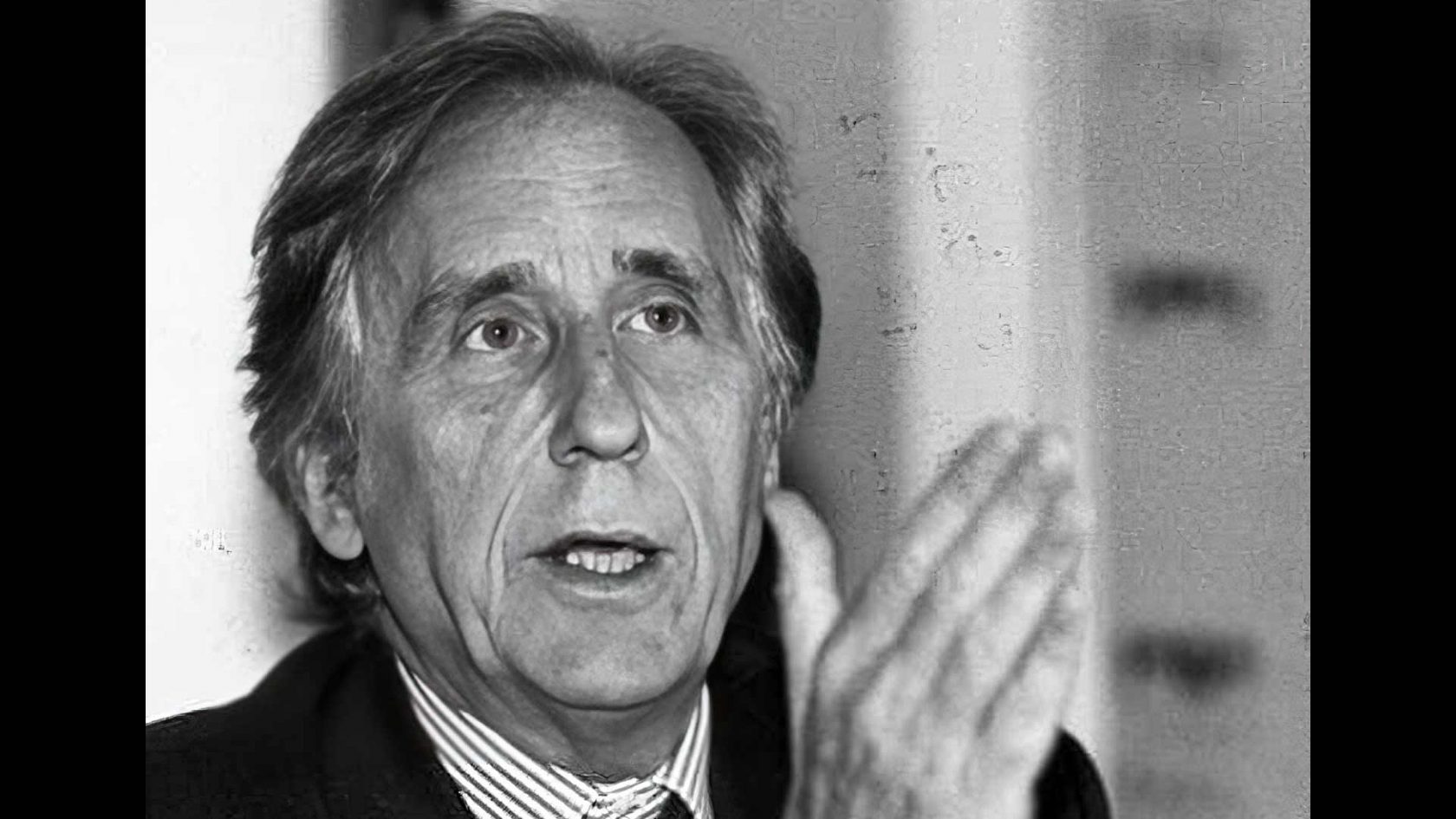

Giorgio Ruffolo, passione e rigore

Ricordando la figura e l’opera di un importante politico ed economista socialista, dalle tesi e posizioni che ancora dovrebbero essere ricordate

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Ricordando la figura e l’opera di un importante politico ed economista socialista, dalle tesi e posizioni che ancora dovrebbero essere ricordate

• – Orazio Martinetti

Alleanze elettorali di vario genere e pistolettate dietro le quinte

• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Il 24 febbraio, anniversario dell’invasione dell’Ucraina, sembra passato senza alcuna svolta nella guerra. Né sul terreno dei combattimenti, dove la paventata controffensiva russa...

• – Martino Rossi

Una crisi che è sotto i nostri occhi, tutti i giorni, e non risparmia certo il nostro Paese, anzi - Di Noemi Buzzi

• – Redazione

Dinamiche nazionaliste e violenta contrapposizione tra i progetti diversi dei signori della guerra-mondo per una nuova distribuzione territoriale dopo la fine dell’Urss

• – Paolo Favilli

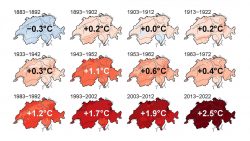

Progetti ferroviari e progetti stradali per favorire un turismo invernale messo in difficoltà dalle conseguenze del riscaldamento climatico - Di Bruno Storni

• – Redazione

Rupert Murdoch ammette che i giornalisti di Fox News hanno sposato la narrativa trumpista sulla frode elettorale sapendo che era una bugia

• – Redazione

Messaggio in bottiglia al Ministro italiano Piantedosi e a quelli che la pensano come lui

• – Nicoletta Vallorani

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Ricordando la figura e l’opera di un importante politico ed economista socialista, dalle tesi e posizioni che ancora dovrebbero essere ricordate

Negli anni ’60 era stato uno dei protagonisti della «programmazione economica», tentativo che s’inseriva nella costellazione ideale del centro-sinistra. Lo scopo consisteva nel conferire un indirizzo alla caotica crescita economica e urbanistica che allora l’Italia stava vivendo, scavando profondi solchi tra le aree industriali e le campagne, e tra il Settentrione e il Mezzogiorno, arretrato e svuotato di manodopera. Quel tentativo – che ebbe qualche eco anche nella politica ticinese – non fece purtroppo molta strada, come Ruffolo poi riconobbe in un gustoso libretto, Il libro dei sogni, pubblicato da Donzelli nel 2007.

Vennero poi gli anni ’70 e qui va segnalato il dibattito, anzi il duello che si sviluppò tra il settimanale del PCI «Rinascita» e il mensile teorico del PSI «Mondoperaio», diretto da Federico Coen. In quegli anni, l’ascesa del Partito comunista capeggiato da Berlinguer sembrava inarrestabile in termini di voti e reputazione; e tuttavia, sul piano delle idee e delle prospettive, il partito rimaneva invischiato nelle panie di un italo-marxismo antiquato, incapace di cogliere le novità che maturavano negli interstizi del capitalismo italiano. «Mondoperaio» seppe, in quel frangente, infilarsi in quelle contraddizioni e in quei ritardi, attraverso le utili provocazioni di una folta schiera di intellettuali «disorganici» come Bobbio, Salvadori, Colletti, Cafagna e, sul versante più pratico-politico, Amato e Giolitti.

Si era ancora all’interno della guerra fredda e quindi dentro gli schemi ereditati dall’era post-staliniana: democrazia formale/democrazia popolare; mercato/pianificazione; pluralismo politico/partito unico. Mentre Bobbio denunciava l’assenza, in Marx e nei suoi discepoli, di una articolata «dottrina dello Stato», Ruffolo insisteva sulla necessità di aggiornare le carte nautiche per rilevare/decifrare i movimenti dei sistemi complessi che stavano ridisegnando la società aperta occidentale. «Il disagio della sinistra – osservò nel 1978 nel saggio «Per un approccio scientifico alla democrazia socialista» – discende dalla coscienza oscura di una sua inadeguatezza a dare risposte a problemi nuovi con gli strumenti teorici di cui dispone».

Si può dire che quel drappello di intellettuali vinse la sua battaglia contro la paludata «Rinascita», gettando le basi delle successive incursioni nel campo della sociologia, dell’economia del benessere, dell’ecologia. Manifesto esemplare di questo cammino furono i saggi pubblicati da Laterza nel 1985 e nel 1994, prima La qualità sociale e poi Lo sviluppo dei limiti. Punto centrale del ragionamento era la distinzione, in quel periodo ancora incerta, tra «crescita» e «sviluppo». Due categorie simili e intercambiabili soltanto a prima vista; in realtà esprimevano una filosofia assai diversa, per non dire opposta, nel modo di concepire il progresso sociale e civile.

A metà degli anni ’80 vide la luce un periodico che si pubblica ancora oggi: «MicroMega». Ruffolo ne assume la direzione, condirettore Paolo Flores d’Arcais. Nel primo numero (1/86) riprende il dialogo mai interrotto con il PCI, affacciando l’ipotesi di una fusione tra le due principali famiglie della sinistra italiana. Sarebbe stata questa, finalmente, una «sinistra moderna», capace di «combinare gli impulsi dell’intraprendenza economica con le istanze dell’equità, nell’ambito di una prospettiva progettuale; di un nuovo “compromesso storico” tra capitalismo e democrazia, che si ponga a un livello più elevata di civiltà».

Collaboratore, per lunghi anni, del quotidiano «La Repubblica», Ruffolo è stato, come detto all’inizio, un autore dalla scrittura seducente, estranea al gergo della corporazione. Sapeva muoversi con disinvoltura tra i trattati di Keynes e la sociologia tedesca e americana, senza trascurare il peso della storia nei processi di elaborazione delle teorie. Si veda, in proposito, il bel volume con i ritratti di dodici grandi economisti, da Galiani a Keynes, raccolti in Cuori e denari (Einaudi, 1999), come pure, sempre da Einaudi, Quando l’Italia era una superpotenza (2004), Il capitalismo ha i secoli contati (2008), Un paese troppo lungo (2009). Sono libri che rimarranno sugli scaffali nobili della biblioteca domestica.

C'è un miracoloso ingrediente nel DNA della Svizzera

Arte e architettura a cavallo fra ‘800 e ‘900. Un documentario e un libro raccontano un significativo spaccato di storia ticinese