Il cantore appartato e ribelle della vita agra

A cento anni dalla nascita dello scrittore Luciano Bianciardi - Di Laura di Corcia

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

A cento anni dalla nascita dello scrittore Luciano Bianciardi - Di Laura di Corcia

• – Redazione

PS, possibili soluzioni per le elezioni suppletive e chi va avanti mettendosi di traverso - Di Aurelio Sargenti

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Su Instagram l’ex compagno di cella traccia un profilo commovente del giovane giustiziato questa mattina dopo lunga detenzione nel carcere di Evin

• – Redazione

L’indebitamento ha raggiunto un livello mostruoso. Forse anche per questo, Pechino non crescerà più come prima

• – Redazione

Si tiene a Montreal la Cop15 sulla diversità biologica. Oltre un milione di specie rischiano di scomparire in tempi brevi

• – Redazione

Un governo con una minoranza che diventa maggioranza non resterà tale a lungo: già partiti gli attacchi e scatenate le ambizioni di possibili prossimi consiglieri federali

• – Enrico Lombardi

Ma l’UE non vuole, per questioni "di concorrenza”. Eppure la Spagna potrebbe indicare in questo provvedimento qualche ipotesi suggestiva

• – Redazione

Un piano da 40 miliardi, quanto previsto dall’UE per tutta l’Europa, investiti in Arizona da una sola azienda dell'isola

• – Redazione

Concordanze e lunghi coltelli fra Berna, Bellinzona e Roma, alla ricerca di un’ idea di sinistra

• – Enrico Lombardi

A cento anni dalla nascita dello scrittore Luciano Bianciardi - Di Laura di Corcia

Fra di essi, la scrittrice e poeta Laura di Corcia, che su Bianciardi ha scritto un originale radiofonico a puntate diffuso dalla Rete Due della RSI la scorsa estate e che per Naufraghi/e ha preparato questo personale omaggio. (red)

Mi sono avvicinata al percorso di Luciano Bianciardi tardi, una decina di anni fa, perché delle mie amiche autrici di Milano avevano proposto ad altri poeti e poete di trattare autori e autrici fuori dai canoni, dimenticati, rimasti ai margini della grande industria letteraria.

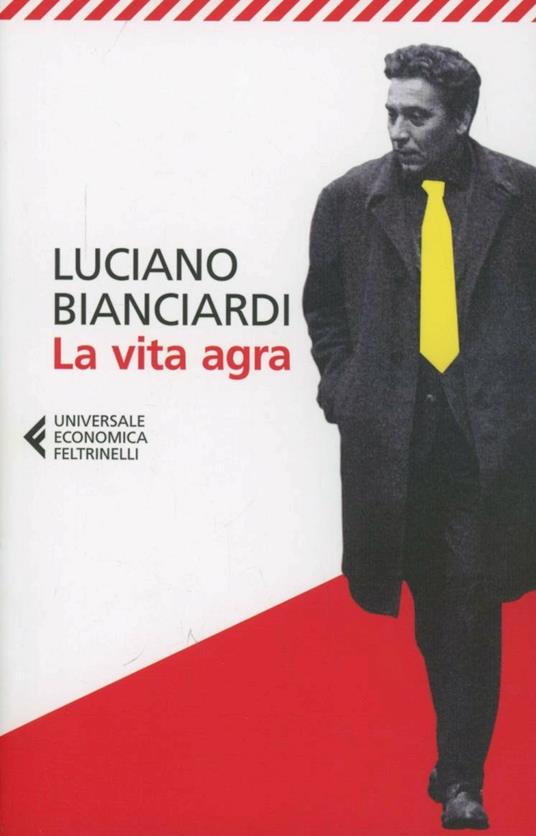

Per questo, un’estate, mi ero fatta arrivare in libreria il bellissimo “La vita agra” (1962) e lo avevo letto tutto d’un fiato durante una vacanza balneare. La sua ironia di matrice prettamente toscana mi aveva conquistata sin dalle prime pagine, portandomi ad estraniarmi dalla malia delle acque greche, e avevo seguito nello spazio di pochi giorni il suo percorso narrativo quasi autobiografico, in cui raccontava delle utopie giovanili e di Grosseto, del suo amore extraconiugale per Maria Jatosti, nel libro diventata Anna, del suo trasferimento prima a Roma e poi a Milano, l’amore-odio verso quella che Giancarlo Majorino aveva chiamato “La Capitale del Nord”, in un libro di poesia uscito quasi contemporaneamente a quel romanzo e volto a denunciare le brutalità striscianti e pungenti del terziario.

Per questo, un’estate, mi ero fatta arrivare in libreria il bellissimo “La vita agra” (1962) e lo avevo letto tutto d’un fiato durante una vacanza balneare. La sua ironia di matrice prettamente toscana mi aveva conquistata sin dalle prime pagine, portandomi ad estraniarmi dalla malia delle acque greche, e avevo seguito nello spazio di pochi giorni il suo percorso narrativo quasi autobiografico, in cui raccontava delle utopie giovanili e di Grosseto, del suo amore extraconiugale per Maria Jatosti, nel libro diventata Anna, del suo trasferimento prima a Roma e poi a Milano, l’amore-odio verso quella che Giancarlo Majorino aveva chiamato “La Capitale del Nord”, in un libro di poesia uscito quasi contemporaneamente a quel romanzo e volto a denunciare le brutalità striscianti e pungenti del terziario.

Bianciardi, oltre ad essere uno scrittore di grande talento e ruvido (non a caso è stato battezzato l’Henry Miller italiano, Henry Miller che lui stesso aveva tradotto per Feltrinelli), era soprattutto un uomo integro rispetto ai propri ideali. Quando Indro Montanelli gli propose, con “La vita agra” ancora fresco di stampa, di collaborare per il Corriere della Sera con un compenso non propriamente irrisorio, Bianciardi ebbe la faccia tosta di rifiutare. Un no coraggioso, ma coerente: il quotidiano di via Solferino aveva infatti minimizzato le colpe della Montecatini per l’incidente della Ribolla, che costò la vita a 43 persone nel 1954. Sulla Ribolla, oltretutto, Bianciardi si era speso in prima persona, insieme a Carlo Cassola, con un’inchiesta a quattro mani che denunciava condizioni di lavoro indegno e sfruttamento spinto da parte dell’azienda.

Accanto a questi no Bianciardi ne disse altri: no al lavoro fisso presso Feltrinelli, casa editrice con la quale continuerà a collaborare come traduttore free lance, no alle strette di mano e alle vie preferenziali, no a quello che lui definiva “Il lavoro culturale” (questo il titolo di un suo saggio del’64 piuttosto acuto e ancora oggi attuale), reo di svilire la cultura.

In effetti la delusione più grande Bianciardi la ebbe proprio dal suo più grande amore: la cultura. Insieme al già citato Majorino, Bianciardi condivideva l’idea che la rivoluzione dovesse partire dalla classe media. “La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in interiore homine – scrive nella Vita agra “Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi, e anzi a rinunziare a quelli che ha. La rinunzia sarà graduale, iniziando coi meccanismi, che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci. Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana e sollecita sarà abbandonato”.

In effetti la delusione più grande Bianciardi la ebbe proprio dal suo più grande amore: la cultura. Insieme al già citato Majorino, Bianciardi condivideva l’idea che la rivoluzione dovesse partire dalla classe media. “La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in interiore homine – scrive nella Vita agra “Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi, e anzi a rinunziare a quelli che ha. La rinunzia sarà graduale, iniziando coi meccanismi, che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci. Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana e sollecita sarà abbandonato”.

Credo che sia essenziale prendere esempio da chi ha saputo incarnare con i fatti, e non solo con le parole, un messaggio politico. Per questo ancora oggi ha senso leggere i suoi romanzi e i suoi saggi, dialogare con lui a distanza.

L’adeguamento alla sensibilità corrente dei libri per bambini e ragazzi del grande scrittore inglese merita ulteriori riflessioni ed un maggior approfondimento

A cinquant’anni dalla scomparsa del genio della pittura del Novecento