L’autobiografia come distillato dell’esperienza

A cento anni dalla nascita della scrittrice ticinese Alice Ceresa

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

A cento anni dalla nascita della scrittrice ticinese Alice Ceresa

• – Enrico Lombardi

Sempre più si afferma la percezione che si possa esercitare la propria cittadinanza in modo diretto, ma la democrazia è un sistema di valori, non solo un metodo di votazione

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Come restituire un senso vivo al passato? Come si “maneggia” la memoria? È possibile tramandarla senza contaminarla?

• – Redazione

Davanti al Binario 21 di Milano il murale per il Giorno della Memoria

• – Redazione

Come ci ricorda Liliana Segre, “l’indifferente è complice dei misfatti peggiori”

• – Andrea Ghiringhelli

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Malgrado indizi più o meno eclatanti sui suoi rapporti con la Svizzera, l’inchiesta elvetica contro il boss di “Cosa Nostra” si è conclusa con un nulla di fatto.

• – Federico Franchini

E la Turchia di Erdoğan ha sollevato una serie di obiezioni ponendo come condizione che la Svezia smetta di accogliere gli oppositori curdi

• – Redazione

Domani la ‘Giornata della memoria’, che ricorda l’orrore della Shoah. L’opinione contro-corrente di Gabriele Nissim: una memoria ‘passiva’ non ha senso se non ricorda e agisce contro tutte le tragedie e i genocidi nel mondo

• – Aldo Sofia

A cento anni dalla nascita della scrittrice ticinese Alice Ceresa

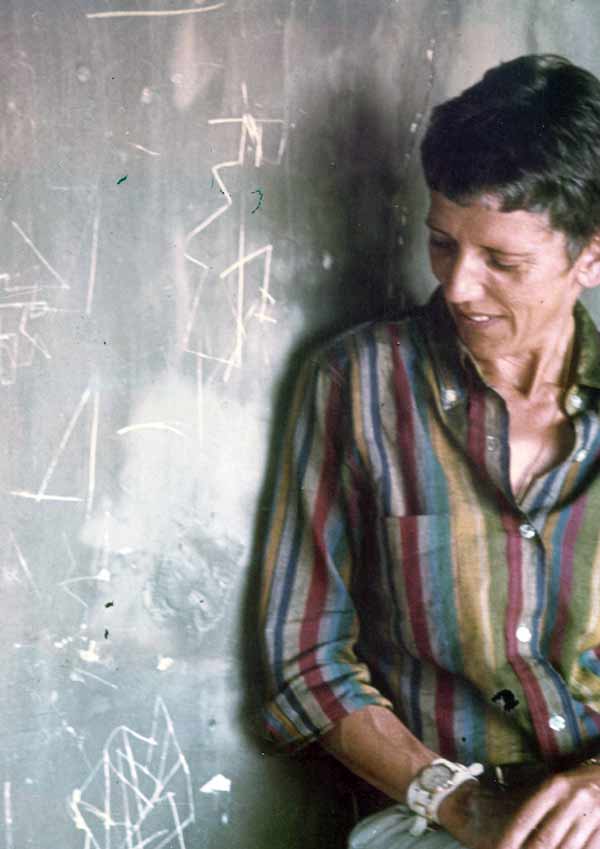

È stata e rimane fra le voci più originali e significative della letteratura svizzera di lingua italiana, o forse della letteratura italiana tout court di questi ultimi decenni: discreta, appartata, misuratissima nel distillare le sue poche opere pubblicate, Alice Ceresa, è nata a Basilea il 25 gennaio del 1923, ma è cresciuta nel suo cantone d’origine, in Ticino, a Bellinzona, prima di trasferirsi a Zurigo, dove ha iniziato la propria attività di traduttrice e di giornalista. Soprattutto negli anni zurighesi, ancora molto giovane, entra in contatto e stringe amicizia con grandi nomi della cultura italiana, fra cui Mario Comencini, Franco Fortini e soprattutto Ignazio Silone che nel 1950 le offre l’opportunità di andare a Roma come redattrice della rivista “Tempo presente”.

È stata e rimane fra le voci più originali e significative della letteratura svizzera di lingua italiana, o forse della letteratura italiana tout court di questi ultimi decenni: discreta, appartata, misuratissima nel distillare le sue poche opere pubblicate, Alice Ceresa, è nata a Basilea il 25 gennaio del 1923, ma è cresciuta nel suo cantone d’origine, in Ticino, a Bellinzona, prima di trasferirsi a Zurigo, dove ha iniziato la propria attività di traduttrice e di giornalista. Soprattutto negli anni zurighesi, ancora molto giovane, entra in contatto e stringe amicizia con grandi nomi della cultura italiana, fra cui Mario Comencini, Franco Fortini e soprattutto Ignazio Silone che nel 1950 le offre l’opportunità di andare a Roma come redattrice della rivista “Tempo presente”.

Roma diventa così la sua città ed il suo “rifugio”, dove scrivere e coltivare i suoi esclusivi rapporti d’amicizia e approfondire i temi più urgenti di una propria personalissima “biografia intellettuale” che la portano all’incessante interrogazione sul tema del proprio destino e della propria identità, come scrittrice (con l’adozione di uno stile fortemente “sperimentale”) e come donna che dopo una fugace esperienza matrimoniale, sceglie di vivere il resto dei suoi giorni, fino alla scomparsa nel 2001, con la compagna Barbara Fittipaldi.

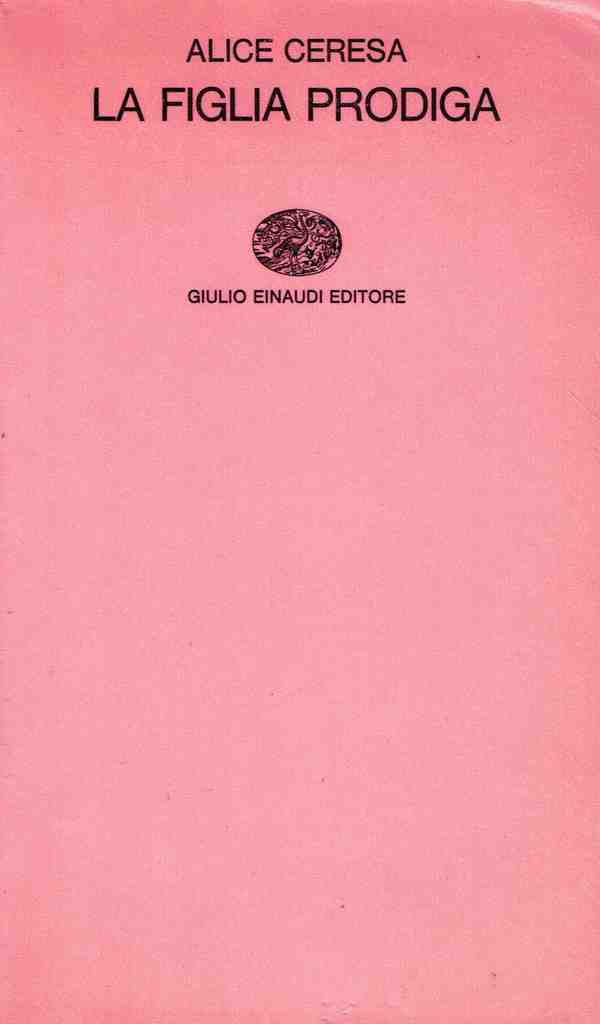

Ad un complesso e tragico destino di donna, quello della scrittrice zurighese e giramondo Annemarie Schwarzenbach, è dedicato il primo dei suoi due libri pubblicati in vita, “La figlia prodiga”, un “antiromanzo” senza trama e senza ordito, che le viene pubblicato da Einaudi nel 1967, dunque nel pieno della stagione che in Italia vede affermarsi la neoavanguardia del “Gruppo 63” cui la si apparenta rapidamente. Un esordio che cattura l’attenzione dei migliori critici e lettori del tempo e le fa vincere subito un premio importante come il Viareggio Opera Prima.

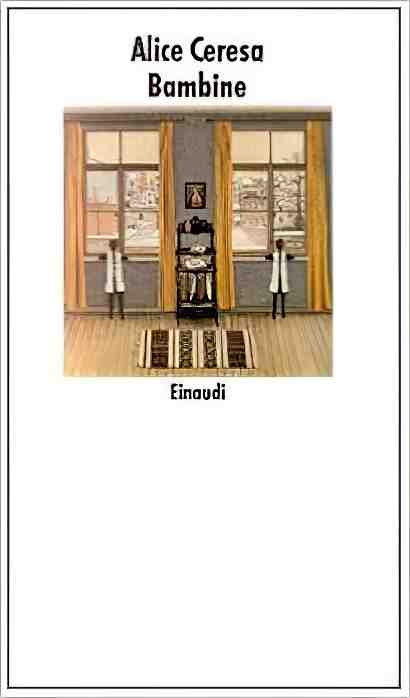

Devono passare ben 23 anni perché si possa ritrovare in libreria un suo secondo romanzo, “Bambine”, sempre edito da Einaudi e sempre incentrato su una sorta di chirurgica indagine della rete di relazioni nel contesto di una famiglia patriarcale in cui Alice Ceresa cerca di rinvenire l’essenza dell’esperienza primaria dell’essere umano di sesso femminile.

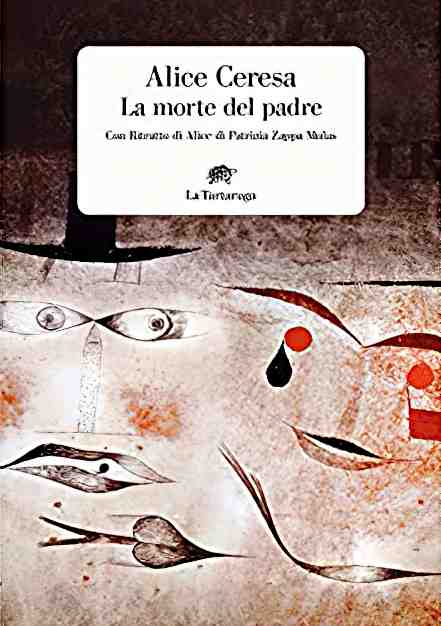

Soltanto postumi, dal cospicuo materiale letterario consegnato dalla famiglia alle cure dell’Archivio Svizzero di Letteratura di Berna, sono stati poi pubblicati altri due suoi testi: “Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile” (a cura di Tatiana Crivelli, Nottetempo 2007), e “La morte del padre” (et. al. edizioni, 2013) che è da poco stato ripubblicato, in occasione del centenario della nascita, dalle edizioni de “La Tartaruga”, con la riproposizione di un affettuoso e ricco saggio – ritratto firmato dalla scrittrice ed attrice (ed amica) Patrizia Zappa Mulas, che proprio in apertura così riassume e definisce l’opera di Alice Ceresa:

Soltanto postumi, dal cospicuo materiale letterario consegnato dalla famiglia alle cure dell’Archivio Svizzero di Letteratura di Berna, sono stati poi pubblicati altri due suoi testi: “Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile” (a cura di Tatiana Crivelli, Nottetempo 2007), e “La morte del padre” (et. al. edizioni, 2013) che è da poco stato ripubblicato, in occasione del centenario della nascita, dalle edizioni de “La Tartaruga”, con la riproposizione di un affettuoso e ricco saggio – ritratto firmato dalla scrittrice ed attrice (ed amica) Patrizia Zappa Mulas, che proprio in apertura così riassume e definisce l’opera di Alice Ceresa:

“Ci sono scrittori per lettori, e ci sono scrittori per scrittori. Non è una distinzione pedante. Alla seconda categoria appartengono i giganti che i sondaggi non registrano nelle classifiche dei più letti ma possono sempre diventare fatali per un lettore appassionato. Ci vuole il tarlo, la tara, la pazzia letteraria. A questa categoria appartengono anche scrittori contemporanei che hanno scelto la strada in salita dell’esperimento. Alice Ceresa è tra questi autori, di cui si può incantare chi scrive o chi ha con la letteratura un rapporto serio, sostanziale, non di puro passatempo.”

“La morte del padre”, si può anche definire una sorta di chiusura di una trilogia sulla famiglia avviata dai due romanzi precedenti, e riafferma e consolida uno sguardo straniante che con uno stile asciutto fino all’estremo cerca di “congelare” (per capirla ed esprimerla, oltre l’emozione) una materia incandescente come quella dei rapporti famigliari, in particolare, quelli di una figlia, una bambina, con il padre (padrone).

Ne proponiamo qui esemplificativamente un breve estratto:

In questa famiglia patriarcale la morte del padre è sopravvenuta come una glaciazione verificatasi altrove nei terreni ormai deserti dove i membri della famiglia continuano ieraticamente a compiere i gesti della scomparsa vita in comune.

Inutile pensare che le cose accadano qui e ora soltanto perché si sono riuniti per l’occasione a ragionare su un decesso prevedibile e a consegnare per il tramite di una organizzatissima agenzia funebre un manichino di cera che reca i tratti del padre alla definitiva consunzione.

Questa morte per ora significa soltanto momentanea assenza. Altri sono stati presenti all’agonia e alla sommersione dentro gli anfratti di un vecchio corpo stanco della presenza attenta della vita di quest’uomo; altri hanno compiuto su di lui i gesti del comporre e rivestire membra ridiventate materia inerte.

Loro lo hanno rivisto nella bara posteggiata in una cella frigorifera dell’ospedale.

Adesso quello che morde i loro cuori è l’abbandono di cui si sono resi colpevoli nei suoi confronti.

Molto altro non si può sentire in queste circostanze perché sul morire i vivi non hanno informazioni. […]

La figlia minore piange in silenzio. Lei ha avuto la fortuna di assistere il padre durante la breve degenza all’ospedale e si è preparata intensamente all’evenienza del decesso, malgrado fosse sembrato che sarebbe potuto rientrare ristabilito a casa, ragione per cui lei era ripartita alla vigilia del prospettato rientro lasciato affidato alle cure del nipote.

Ora è dovuta tornare per il funerale, a distanza di un giorno e due notti.

Ma piangerebbe comunque silenziosamente perché non è di quelli che si ribellano, proprio perché è raro che le evenienze della vita la prendano alla sprovvista.

Si è già messa in nero per questo viaggio di ritorno al fine di non caricarsi di troppi bagagli.

Ha portato il cane perché la sua presenza la consola.

A lei è rimasto impresso il padre che ha salutato ristabilito sia pure ancora nella camera ospedaliera, e nella bara non ha nulla da dirgli, se non per rendere definitivo l’addio.

Da Alice Ceresa, “La morte del padre”, La Tartaruga, 2022, pp. 39-41

Charles M. Schulz: i cento anni del papà dei Peanuts

Un film di Paolo Virzì sul drammatico futuro che ci attende se continuiamo così