Non solo livelli

Per quale motivo la valutazione deve rimanere espressa da un numero assoluto dal significato identico per tutti?

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Per quale motivo la valutazione deve rimanere espressa da un numero assoluto dal significato identico per tutti?

• – Rocco Bianchi

Sul salario minimo una brutta storia, protagonisti un sindacato giallo e chi lo sostiene facendo finta di non capire la differenza tra libertà di impresa e libertà di sfruttamento

• – Redazione

Ragioni e prospettive della ‘Grande dimissione’: sempre più lavoratori si licenziano per riconquistare una qualità di vita dopo decenni di deriva liberista

• – Christian Marazzi

In Salvador la Chiesa di papa Francesco riscatta la figura del prelato ucciso perché diventato simbolo della teologia della liberazione

• – Gianni Beretta

Centro chiuso per minorenni: significato e rischi di una soluzione anacronistica

• – Fulvio Poletti

È quello di Facebook, che in un giorno ha perso in Borsa il 22%: cause dello scivolone e interrogativi. È iniziato il declino del colosso digitale?

• – Aldo Sofia

E pazienza se dopo l’oro in discesa, nel supergigante non c’era più…

• – Libano Zanolari

Su una pagina a pagamento la stupefacente tesi dell'Avv. Tettamanti, ma il trucco si vede: dal vanto del cigno al lamento del coyote

• – Silvano Toppi

Votazione del 13 febbraio: il vero pericolo non è affatto l’interferenza dello Stato, bensì la scomparsa delle piccole testate

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Per quale motivo la valutazione deve rimanere espressa da un numero assoluto dal significato identico per tutti?

Nessuno o quasi finora ha proposto alternative, forse perché per farlo bisognerebbe finalmente spiegare cosa si intende per scuola e di conseguenza esplicitare le finalità desiderate. Anche se in fondo sarebbe esercizio facile, visto che queste sono già ampiamente descritte all’art. 2 della legge. In sintesi: promuovere lo sviluppo armonico delle persone, educarle attraverso la trasmissione del sapere (corretta ma critica), promuovere principi come responsabilità, parità, democrazia, pluralismo ecc., ridurre gli ostacoli che pregiudicano tutto questo.

La discussione si è impantanata proprio su quest’ultimo punto: c’è chi punta prevalentemente sul recupero degli indubbi svantaggi socio-culturali che alcuni allievi hanno e chi invece, sottolineando le naturali differenze intellettuali degli individui, vorrebbe percorsi formativi differenziati (alcuni molto differenziati, altri meno, alcuni solo all’interno delle singole materie, altri anche ipotizzando la formazione di nuovi ordinamenti scolastici).

Eppure, come già sottolineato da Gerardo Rigozzi in un contributo su La Regione, la stessa legge sulla scuola all’art. 58 indica la via da percorrere: “Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali”. Con buona pace della politichetta osservata in queste ultime settimane, non si tratta quindi di scegliere tra una o l’altra strada, ma di trovare il modo di farle convivere in modo il più possibile armonioso.

L’alternativa è porsi al di fuori della legge, ossia cambiarla nelle sue finalità. Al netto del lapsus del PLR (“abolizione della scuola media”, sta scritto in un suo comunicato), se qualcuno lo desidera, è giunta l’ora che lo proponga in modo chiaro, abbandonando questa guerriglia di logoramento che nulla giova e molto nuoce.

Fintanto che questo non avverrà, è bene concentrarsi sull’assunto di fondo, ossia come armonizzare un insegnamento di principio pubblico, dunque di massa e generalizzato, con le caratteristiche di (idealmente almeno) ogni singolo allievo. Non sono un pedagogo, quindi sui modi di una possibile attuazione di questo assunto lascio volentieri la parola agli esperti. Mi preme qui comunque sottolineare un aspetto di cui poco si parla, eppure a mio avviso di non secondaria importanza: indipendentemente dal metodo usato e dalla materia, ad un certo punto il docente si troverà infatti ad emettere dei giudizi sull’allievo (le famigerate e tanto temute note). Stilerà insomma una classifica dividendo la classe tra gli ottimi, i bravi, i mediocri, gli scarsi e i molto scarsi. Se non è zuppa-livelli, è simil pan bagnato.

Ci impantaniamo quindi nuovamente in un paradosso: da una parte chiediamo alla scuola di educare i nostri ragazzi, nel senso etimologico di “ex ducere”, ossia portare fuori, esprimere il meglio di quanto in loro possesso, dall’altro li incaselliamo e li irreggimentiamo in statici compartimenti numerici, che de facto se non impediscono per lo meno ostacolano, e non poco, lo “sviluppo armonico delle persone” declamato all’art. 2 della legge sulla scuola, e rende vuoto di significato l’art. 58, in particolare nel punto in cui si parla di insegnamento “conforme alle caratteristiche individuali”.

Si tranquillizzino destra e centro-destra: non si tratta di abolire le valutazioni tornando magari al fantomatico e dannosissimo “4 politico” di sessantottesca memoria, ma piuttosto di trasformarle dall’accezione attuale, come visto fortemente classificatoria, a una diversa, incline a focalizzarsi più sugli aspetti positivi che quelli negativi. In estrema sintesi, una valutazione che rispecchi soprattutto i progressi fatti dall’allievo durante l’anno, e che questi premi, non solo come ora il livello delle conoscenze acquisite in funzione di uno standard identico per tutti.

In fondo è logico: se chiediamo alla scuola di abbandonare i livelli e di conseguenza di individualizzare il più possibile l’insegnamento focalizzandosi sugli obiettivi da raggiungere da parte di (quasi) ogni singolo allievo, per quale motivo la valutazione deve essere espressa solo da un numero assoluto per di più dal significato identico per tutti? La contraddizione ci pare evidente, e deve perciò essere superata. Pena non solo il continuo incagliarsi politico in una discussione senza apparente via d’uscita, ma la difficoltà da parte di ogni allievo, scarso, mediocre o ottimo che sia, di sviluppare appieno le proprie potenzialità, qualunque esse siano. Come legge comanda.

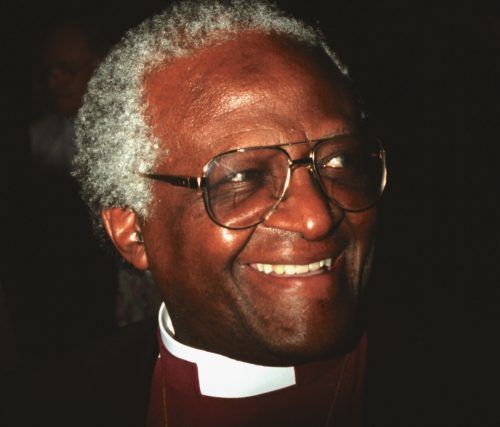

È morto l’arcivescovo premio Nobel per la pace e, che con Mandela è stato il simbolo della lotta contro l’apartheid in Sudafrica

Gli appetiti sono molti, ma di carattere politico. L'interesse del Paese non è certo l'obiettivo principale