L’invasione russa dell’Ucraina è cominciata da una quarantina di giorni, ma ha già causato

sofferenze e

distruzione indicibili e cambiamenti epocali nell’ordine globale. Mentre i paesi occidentali hanno iniziato a dissociarsi dalla Russia sia economicamente che politicamente, l’attenzione si sta ora concentrando sulla sicurezza energetica – e sulla tentazione di aumentare la produzione di combustibili fossili altrove per disincagliarsi dalla dipendenza al petrolio e al gas russi. “Possiamo occuparci più tardi del cambiamento climatico”, si

comincia a sentir dire. Ciò rischia di fare dello sforzo esistenziale di decarbonizzare l’economia globale un danno collaterale della guerra. Sarebbe catastrofico.

La domanda diventa quindi: Possiamo essere indignati per la guerra, preoccuparci della sicurezza energetica e combattere il cambiamento climatico allo stesso tempo?

Questi obiettivi non sono necessariamente in contrasto. Ma richiedono una comprensione chiara delle forze in gioco, sia economicamente che geopoliticamente.

La guerra in Ucraina è, per molti versi, una guerra dell’energia. L’Europa in particolare sta diventando drammaticamente consapevole della propria dipendenza dai combustibili fossili russi – e di come ciò stia letteralmente alimentando il conflitto. L’Unione Europea, e in misura minore il Regno Unito e gli Stati Uniti, acquistano ogni giorno per centinaia di milioni di dollari di petrolio e gas dalla Russia (che in parte transitano in oleodotti e gasdotti che attraversano l’Ucraina), e sono quei molti milioni che finanziano il regime russo e il suo esercito.

L’Europa dipende oggi dalla Russia per circa il 40% del proprio fabbisogno di gas, e per circa un quarto delle importazioni di petrolio. Interrompere questi flussi sarebbe a doppio taglio: paralizzerebbe la Russia economicamente, ma potrebbe anche innescare blackout e caos in tutto il continente. Questo aiuta a spiegare perché le sanzioni dell’UE attualmente non si estendano ai combustibili fossili della Russia (gli Stati Uniti e il Regno Unito ne importano molto meno e si sono mossi per vietare le importazioni di petrolio).

Il cancelliere tedesco recentemente eletto Olaf Scholz, che con un unico, storico discorso ha rovesciato decenni di politica estera non militarizzata, ha dovuto riconoscere che la disponibilità di energia in Europa “al momento non può essere assicurata altrimenti”. Il suo ministro dell’economia e dell’energia Robert Habeck, del partito dei Verdi, ha messo in guardia contro il rischio di “disoccupazione di massa e la povertà”. E così i combustibili continuano a scorrere, e il pieno di benzina e il riscaldamento delle case europee finanziano la guerra.

La situazione energetica dell’Europa è un problema auto-inflitto. Ma ciò non cambia il fatto che sganciare il continente dal gas e dal petrolio russo – una necessità di cui si è parlato per anni tra le righe nelle discussioni europee – è diventato un imperativo di sicurezza urgente. La Commissione europea ha presentato un piano per rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030, iniziando con la riduzione delle importazioni di gas di due terzi entro la fine dell’anno. (Questo include l’aumento delle importazioni di gas liquido (LNG), l’adozione più rapida delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, lo sviluppo dell’idrogeno e l’introduzione di misure per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia). L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha poi aggiunto le proprie riflessioni sui modi per ridurre questa dipendenza.

Queste misure possono contribuire ad affrontare il cambiamento climatico, e molti vedono l’instabilità provocata dalla guerra come un momento di svolta, un rinnovato e potente incentivo ad accelerare la (peraltro necessaria per decarbonizzare l’economia globale) adozione delle energie pulite. Sbarazzarsi della dipendenza dai combustibili fossili russi significa sbarazzarsi dei combustibili fossili – e una volta passati a fonti energetiche più pulite non ci sarebbe più ragione di tornare indietro. Questa è, per ora, la posizione dell’Europa, che ha trovato nuova unità e vigore politico in risposta alla guerra. (Vale la pena notare che a questo obiettivo condiviso non corrisponde ancora un consenso sul metodo: mentre la Germania sta eliminando gradualmente le centrali nucleari, la Francia sta progettando una vasta espansione dell’energia nucleare, per esempio).

Altri, tuttavia, pensano che non sia possibile affrontare contemporaneamente la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Secondo questo punto di vista l’instabilità provocata dalla guerra crea aumenti di prezzo e istabilità nell’approvvigionamento energetico, con ripercussioni economiche e sociali significative. Dovremmo quindi affrontare dapprima questa crisi, e solo dopo preoccuparci del cambiamento climatico, dando la priorità alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, aumentando la produzione di petrolio e gas e ritardando l’abbandono del carbone. Questa sembra essere la posizione degli Stati Uniti (che stanno persino cercando di convincere il Venezuela e l’Iran ad aumentare la produzione di petrolio), e in una certa misura, anche del Regno Unito e della Cina.

Chi ha ragione? Questo conflitto tra le esigenze di sicurezza energetica e gli obiettivi globali di transizione ad un’economia “pulita” è ora centrale nella discussione sul clima. Non può essere – e non dovrebbe essere – risolto facilmente. Porre questi due obiettivi come alternative è un lusso che non possiamo permetterci. Ci sono aspetti ragionevoli in entrambi i punti di vista, almeno a breve termine. Non è tanto una scelta quanto un dilemma – uno di quei casi dove dobbiamo tener presente, in parallelo, due obiettivi contrastanti, attribuendo ad entrambi lo stesso alto livello di priorità.

Il che ci porta alla seconda grande minaccia che rischia di rallentare l’azione contro il cambiamento climatico: la deglobalizzazione. Affrontare il problema necessita di collaborazione globale. Tuttavia dopo decenni di integrazione, accelerata nel 2001 quando la Cina è entrata nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, il mondo sta ora diventando meno integrato. Questa tendenza alla deglobalizzazione non è nuova. Può essere fatta risalire alla crisi finanziaria del 2008, ed è stata accelerata negli ultimi anni dalla crescente rivalità economica e strategica tra Stati Uniti e Cina, e dalla pandemia di Covid-19, che ha approfondito le disuguaglianze globali e fornito nuovi motivi per politiche più protezionistiche.

Anche per questa tendenza la guerra in Ucraina è un drammatico fattore di accelerazione. Per evitare lo scontro con una Russia dotata di ordigni nucleari, che potrebbe degenerare in un conflitto generalizzato (una terza guerra mondiale) l’Occidente ha scelto di non impegnarsi militarmente in modo diretto in Ucraina ma di offrire supporto esterno. Di per sé, questa è una decisione prudente e razionale: nessuno vuole che i caccia della NATO e della Russia volino troppo vicini gli uni agli altri.

Parallelamente, tuttavia, i paesi occidentali hanno iniziato ad attuare sanzioni economiche severe ed espansive, mirate alle banche russe, alle importazioni di tecnologia, ai beni degli oligarchi. Come conseguenza delle sanzioni (e dell’indignazione dei loro clienti per la guerra) centinaia di aziende si sono ritirate dalla Russia o vi hanno sospeso le loro attività. Molti pensano che il paese sia diventato “non adatto agli investimenti” e lo rimarrà per molto tempo. Ciò sta mettendo un’enorme pressione sulla Russia, ma ha anche esteso la scena del conflitto alla sfera economica globale.

Per esempio, in una recente conversazione TED il geopolitologo Ian Bremmer, fondatore di Eurasia Group, mi ha detto che l’ambasciatore cinese a Mosca ha riunito gli investitori cinesi in Russia per suggerire loro che il ritiro occidentale rappresenta un’opportunità unica per “impegnarsi e fare di più, perché la Russia dovrà contare su di noi”. La maggior parte delle sanzioni, ha suggerito Bremmer, sono potenzialmente permanenti (almeno finché il presidente Putin sarà al potere, e soprattutto se mette in atto la sua minaccia di sequestrare i beni delle aziende occidentali), e i loro effetti a catena stanno già attivando una riorganizzazione dell’economia globale.

Molti scenari possono scaturire da questa situazione, ed eccone uno. Il mondo si divide in due parti ideologicamente incompatibili, una autoritaria intorno alla Cina e alla Russia, e una democratica intorno agli Stati Uniti e all’Europa. Anche l’infrastruttura sottostante inizia a divergere, con sistemi di carte di credito e di pagamento, reti Internet, sfere di informazione (questo sta già accadendo, soprattutto dopo la chiusura completa di qualsiasi media e network indipendente in Russia), sviluppi tecnologici e catene di approvvigionamento separati. Se suona familiare è perché lo è. Il mondo era già diviso in due durante la guerra fredda.

Questa Nuova Guerra Fredda tuttavia è diversa, per almeno tre ragioni. In primo luogo, il mondo è diventato molto più interconnesso e interdipendente, il che significa che una rapida riorganizzazione (o disorganizzazione) delle catene di approvvigionamento globale porterà perturbazioni significative e prezzi più alti. In secondo luogo, la Cina non è l’Unione Sovietica: è una grande economia di successo con una politica estera assertiva, che ha praticamente raggiunto la parità tecnologica con gli Stati Uniti, ha la più grande marina del mondo e si avvicina ogni giorno di più al momento in cui riprenderà il controllo di Taiwan, il centro mondiale dei semiconduttori.

Infine, non è ovvio che gran parte del resto del mondo si allinei con Europa e Stati Uniti. I media occidentali si sono concentrati sul fatto che la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che condanna l’invasione dell’Ucraina ha raccolto 141 voti, con 35 paesi che si sono astenuti e solo 5 che hanno votato contro (Bielorussia, Eritrea, Corea del Nord, Siria e la stessa Russia), considerandola la dimostrazione che il mondo è unito contro la Russia.

Un’attenzione troppo scarsa è invece stata prestata alla lista dei paesi che hanno effettivamente aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia, che è molto più breve: Stati Uniti, Regno Unito, UE, Canada, Giappone, Svizzera e una dozzina di altri. I paesi del Sud, per esempio, ne sono restati fuori, forse perché vedono i doppi standard che l’Occidente sta applicando. Anche i paesi del Medio Oriente si tengono a distanza. Le loro motivazioni sono probabilmente sia economiche che politiche.

In altre parole siamo ad un punto di snodo geopolitico, di fronte a un futuro con meno “ordine liberale globale” e più crudi interessi nazionali. Vediamo già meno attenzione alle istituzioni e alle regole internazionali – che hanno bisogno di essere re-immaginate – e più alla sovranità nazionale, e al vantaggio competitivo di coloro che controllano fonti affidabili di energia, materie prime e prodotti alimentari, così come la tecnologia e le catene di approvvigionamento. L’Europa sta rendendosi conto che stanno accadendo “movimenti tettonici” e, nelle parole del presidente francese Emmanuel Macron al recente incontro di Versailles dei capi di Stato dell’UE, che l’energia, l’alimentazione e la difesa sono questioni centrali per la sovranità di un paese.

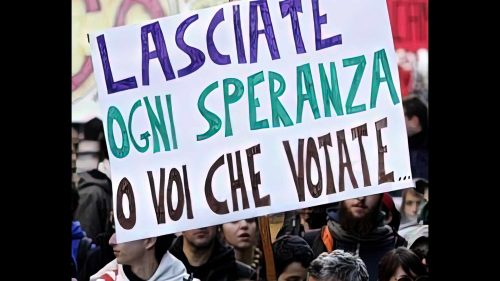

All’interno dei paesi la spirale dei prezzi dell’energia (e dei prodotti alimentari), che colpisce più duramente gli strati sociali meno abbienti, potrebbe destabilizzare i sistemi politici, rendendo ancora più difficili politiche climatiche ambiziose. In questo senso questa crisi energetica sarà un test cruciale. Mostrerà molto chiaramente quanto sarà costosa la transizione climatica, e la risposta sarà la misura di quanto siamo seri nell’affrontarla. Come lo dice l’AIE, “più velocemente i politici dell’UE cercheranno di rinunciare alle forniture di gas russo, maggiori saranno le implicazioni potenziali, in termini di costi economici e di emissioni a breve termine”. Assorbire questi costi richiederà enormi sforzi, impegno e creatività politica, e coesione sociale.

Quali sono le implicazioni di tutto questo per il clima? Negli ultimi anni la lotta contro il cambiamento climatico ha finalmente guadagnato slancio, spinta da una combinazione di pressione pubblica da parte dei movimenti giovanili, crescente apprensione per i catastrofici incendi, le inondazioni, la siccità e le ondate di calore in tutti i continenti, le prove scientifiche sempre più accurate (e inquietanti) e lo sviluppo di concetti ancora vaghi (e spesso abusati) ma utili come net-zero ed ESG.

La conferenza sul clima COP26 dello scorso novembre a Glasgow, anche se dipinta da alcuni attivisti come un fallimento, ha prodotto una serie di impegni reali che vedono in prima fila le città, il settore privato, la finanza, la scienza e la società civile. Lo scienziato del clima Johan Rockström, che partecipa regolarmente alle riunioni della COP, ha detto che per la prima volta ha visto “uno slancio che va oltre i piccoli passi”.

Nel complesso lo slancio è ancora verso la transizione energetica (anche quando lo si guarda attraverso il comportamento degli investitori sul mercato azionario). Ma ora è spaventosamente facile intravvedere come rischiamo invece di indirizzarci verso un mondo in cui gli sforzi di decarbonizzazione di alcuni potrebbero essere interamente spazzati via da altri, meno sensibili alla pressione dell’opinione pubblica e più concentrati sulla crescita economica, che pompano e bruciano senza scrupoli. E quando si tratta di emissioni di CO2, non importa dove e da chi viene prodotta, perché l’atmosfera è una sola, e condivisa.

Proprio per questo la lotta al cambiamento climatico ha bisogno di una cooperazione globale. La nuova configurazione che emerge dall’invasione russa dell’Ucraina e dalle sanzioni economiche dell’Occidente minaccia di rendere questa collaborazione esponenzialmente più difficile, se non impossibile.

Inoltre, la lotta contro il riscaldamento globale e i suoi effetti ha bisogno che i paesi ricchi condividano tecnologie e risorse finanziarie con quelli più poveri, per permettere loro di adattarsi e sviluppare le proprie economie e società senza ricorrere ai combustibili fossili.

Finora questo sostegno è mancato, come ha detto il primo ministro delle Barbados Mia Mottley nel suo discusso discorso alla COP26, aggiungendo che “il nostro popolo sta guardando e prendendo nota”. È la stessa Mottley che in una più recente conferenza del Financial Times ha difeso il piano del suo paese di espandere la ricerca di combustibili fossili al largo della costa. Secondo il resoconto del giornale ha spiegato che i paesi emergenti hanno bisogno di “un modo per finanziare il proprio percorso verso l’economia decarbonizzata”, e se le nazioni ricche che “hanno causato il problema” non forniranno finanziamenti, dovranno trovare altri modi per generare entrate, come l’estrazione e l’esportazione di combustibili fossili. Questo è probabilmente un punto di vista condiviso da una maggioranza di i politici dall’Africa all’India, e favorisce la potenziale divisione geopolitica che la guerra in Ucraina sta innescando.

Quello che vale per l’energia vale anche per i prodotti alimentari e i minerali. Dall’Ucraina e dalla Russia vengono circa il 12% delle calorie scambiate nel mondo, e gli effetti della guerra sulle forniture alimentari si sono già fatti sentire attraverso il pianeta. Inoltre molte delle materie prime necessarie per una transizione energetica pulita sono pure dipendenti da instabili catene di approvvigionamento globali, delle quali fa parte pure la Russia (e che non ho spazio di trattare qui).

Quindi cosa possiamo fare? Questo è il momento di mettere tutte le carte in tavola ed esplorare un nuovo tipo di politica climatica.

Come la crisi del Covid-19 prima di essa, è improbabile che la guerra in Ucraina sia l’ultimo shock sistemico globale in grado di far deragliare l’azione sul clima. Ci saranno altre crisi, e non possiamo continuare a rimandare la questione climatica allo scoppio di ogni altra crisi. Abbiamo bisogno di sviluppare un piano adesso, un piano che, come mi ha detto la scrittrice sul clima Gabrielle Walker in una e-mail, “sia dinamico e flessibile, tenga presenti tutti gli aspetti e si adatti alle circostanze del momento”.

In primo luogo dobbiamo riconoscere che in un mondo in cui l’obiettivo è quello di sbarazzarsi della fonte principale (i combustibili fossili) che fornisce circa l’80% della nostra energia, le soluzioni climatiche non possono essere disgiunte dalla sicurezza energetica. Le società moderne non possono funzionare senza una fornitura affidabile di energia.

Anche se le rinnovabili sono ora la fonte di energia più economica e i paesi occidentali dovessero collaborare per accelerare la loro diffusione, adottando serie misure per aumentare l’efficienza e ridurre i consumi, sviluppando nuovi approcci come il geotermico e l’idrogeno, e investendo massicciamente in nuove tecnologie (per esempio per lo stoccaggio), sarà impossibile mantenere la stabilità dei loro sistemi economici nel breve-medio termine senza combustibili fossili e nucleare. Ci vogliono anni per mettere in rete una grande centrale solare, per esempio. In altre parole – e lo dico da attivista per il clima – nel breve termine dovremo sopravvivere alla crisi energetica con soluzioni “impure”, mantenendo lo sguardo sugli obiettivi climatici a più lungo termine.

In secondo luogo, mentre lavorano per assicurare il loro approvvigionamento energetico, i paesi occidentali devono diventare molto più seri nel finanziare le infrastrutture energetiche in tutto il Sud del mondo. È una questione di equità, ma anche un elemento cruciale per contrastare la divisione geopolitica che sta iniziando a formarsi. Vale anche la pena sottolineare che la Cina ha ancora un impegno “net-zero”, ed è ovviamente interessata ad essere un fornitore di soluzioni a basse emissioni di carbonio (si pensi alla tecnologia solare) al mondo. Anche questo è un tema che non dovrebbe diventare vittima delle bombe russe.

Anche riformulare il modo in cui usiamo il concetto di “net-zero” potrebbe essere utile, per quanto avrebbe bisogno di una definizione più stringente, che colleghi in modo rigoroso il permesso di compensare alcune emissioni alla decarbonizzazione effettiva. Potrebbe essere considerato non come un obiettivo climatico, ma come una via sicura per il mondo, il meccanismo attraverso il quale la sicurezza energetica e la decarbonizzazione possono essere entrambe raggiunte.

Christiana Figueres, la diplomatica costaricana che ha diretto le trattative che hanno portato all’accordo di Parigi, mi ha detto in una discussione recente che “quello che sta succedendo ora dovrebbe essere, per l’accelerazione della lotta ai cambiamenti climatici, un momento assolutamente decisivo”. Il suo collega Tom Rivett-Carnac, che partecipava alla conversazione, ha aggiunto che “spera che il mondo sappia unirsi intorno alla tripla sfida della sicurezza energetica a breve termine, delle preoccupazioni di stabilità sociale e della necessità imperativa della decarbonizzazione a lungo termine”. E questo vale non solo per coloro che si identificano come scienziati del clima, esperti del clima, investitori del clima o attivisti del clima, ma per tutti coloro che si preoccupano di mantenere il pianeta accogliente per la vita umana. Finora l’unità non è stata una caratteristica della comunità “climatica”.

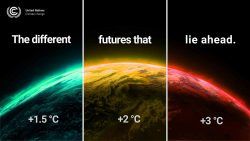

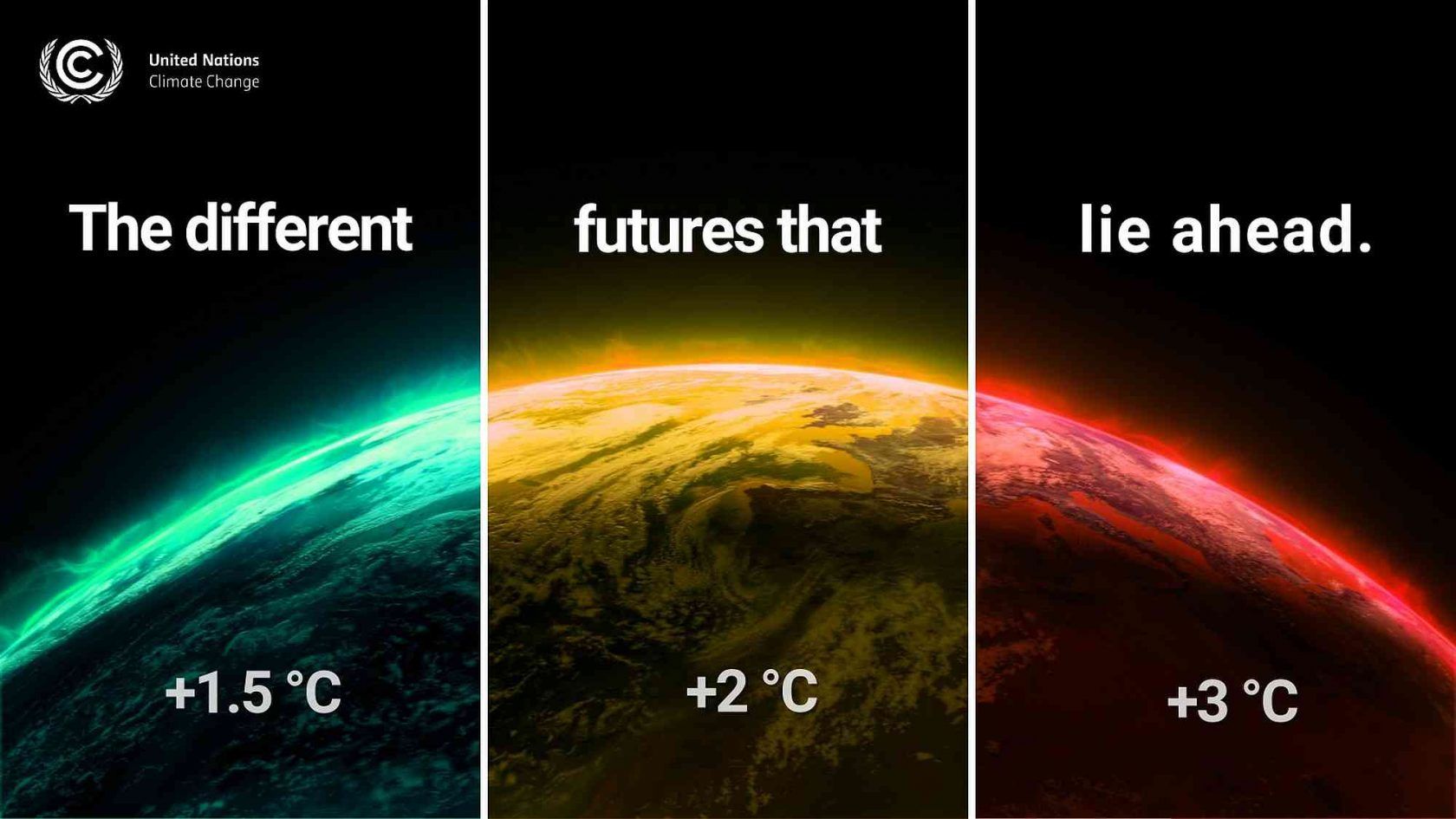

Il 28 febbraio 2022 un rapporto scioccante è passato quasi inosservato, scansato dalle prime pagine dalla guerra in Ucraina, iniziata quattro giorni prima. L’IPCC, il gruppo di scienziati di tutto il mondo riuniti sotto l’egida delle Nazioni Unite che valuta lo stato del clima, ha pubblicato quel giorno una devastante seconda parte (su tre) della sua sesta valutazione, che descrive come il degrado del clima stia accelerando. È un documento incontrovertibile: il “riassunto per i responsabili politici” del rapporto deve essere approvato all’unanimità, parola per parola, da tutti i 195 governi membri. Il segretario generale dell’ONU António Guterres l’ha definito “un catalogo della sofferenza umana e un’accusa schiacciante di fallimento per la leadership climatica”.

Questo documento è stato seguito, l’8 marzo, dal ‘Global Energy Review’ dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Dice che il 2021 ha registrato “il più grande aumento annuo delle emissioni di CO2 legate all’energia in termini assoluti”, con un aumento del 6 per cento principalmente determinato dal carbone, e raggiungendo il livello più alto di sempre. Nel frattempo piogge record hanno causato inondazioni calamitose e morti nell’Australia orientale. In altre parole la crisi climatica sta accelerando, e l’urgenza di decarbonizzare è indiscutibile.

È quindi vitale conciliare gli obiettivi energetici a breve termine con gli obiettivi climatici a lungo termine, in questo mondo in fase di deglobalizzazione, con un’unità di intenti e di direzione. Ma nel frattempo la sofferenza e la distruzione in Ucraina si intensificano, e affrontarle è urgente. Non fare entrambe le cose allo stesso tempo avrebbe ripercussioni sul mondo per generazioni a venire.

Quando ha tenuto il suo discorso inaugurale nel 2019, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un messaggio che era diretto al parlamento, mai che dovrebbe risuonare nel mondo intero di oggi. Ha detto: “Costruiremo ‘il paese delle altre opportunità (…) e per questo abbiamo bisogno di persone al potere che servano il popolo. Ecco perché non voglio la mia foto nei vostri uffici. Perché il presidente non è un’icona, un idolo o un ritratto. Appendete invece le foto dei vostri figli, e guardatele ogni volta che prendete una decisione”.

Bruno Giussani è il responsabile europeo della non-profit TED e il co-fondatore della sua iniziativa climatica, Countdown. Recentemente sulla guerra in Ucraina ha intervistato lo storico Yuval Noah Harari e l’analista geopolitico Ian Bremmer.

La versione originale di questo articolo è stata pubblicata sul sito TED Ideas il 16 marzo 2022.

Poiché è stato redatto originariamente in inglese i link, che abbiamo mantenuto, rimandano a pagine e siti non in italiano. La traduzione è di Mario Conforti.