Christiana Figueres: Dall’impossibile all’inarrestabile

La storia dell’Accordo di Parigi sul clima raccontata dalla diplomatica che diresse i negoziati

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

La storia dell’Accordo di Parigi sul clima raccontata dalla diplomatica che diresse i negoziati

• – Redazione

Per salvare l'ambiente gli indispensabili siamo "noi"

• – Alessandra Bonzi

Il ticinese titolare degli esteri sempre più isolato in governo

• – Daniele Piazza

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Giornata mondiale della terra, l'anti-ecologismo presenta conti sempre più insostenibili e allarmanti: non dimentichiamo come è nato il flagello Covid-19

• – Redazione

Nella scorsa edizione, alla Televisione svizzero romanda (RTS) erano andati ben cinque premi su 18, in tre delle cinque categorie. Quest’anno, nada. Ma non solo.

• – Riccardo Bagnato

[NdR] Questo testo è stato redatto il 19 aprile Ho fatto un sogno: che al momento dello spoglio si scoprisse che a votare è stato, in media, meno del cinquanta per cento degli...

• – Redazione

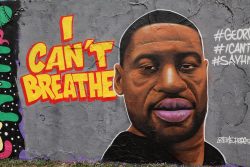

Lo storico verdetto contro l'ex agente che ha ucciso George Floyd e il futuro dell'antirazzismo in America

• – Andrea Vosti

Metodi mafiosi, appalti truccati, omertà, stampa imbavagliata. Tutto fatto in casa, nei Grigioni

• – Libano Zanolari

Fra verità e menzogne, è guerra aperta nel mondo del calcio

• – Enrico Lombardi

La storia dell’Accordo di Parigi sul clima raccontata dalla diplomatica che diresse i negoziati

Ho una ragione in più per essere ottimista: il cambiamento climatico. Forse non ci crederete, ma ecco cos’è successo. Il 12 dicembre 2015, a Parigi, sotto l’egida delle Nazioni Unite, 195 governi si sono riuniti e unanimemente – se avete lavorato coi governi sapete quanto sia difficile – unanimemente hanno deciso di cambiare volontariamente il corso dell’economia globale per proteggere i più deboli e migliorare la vita di tutti noi. Ora, questo è un traguardo notevole.

Ma lo è ancora di più se considerate cos’era successo qualche anno prima. Copenhagen, 2009. Qualcuno si ricorda di Copenhagen? Bene, dopo anni di lavoro per raggiungere un accordo sul clima, quegli stessi governi si erano riuniti a Copenhagen e fallirono miseramente.

Perché fallirono? Per molte ragioni diverse, ma principalmente a causa del profondo divario tra il nord e il sud del mondo. Ora, sei mesi dopo questo insuccesso, fui stata chiamata a dirigere le negoziazioni sul cambiamento climatico. Capirete, il momento perfetto per iniziare questo nuovo lavoro. L’umore generale intorno al cambiamento climatico era a terra. Nessuno credeva che fosse possibile raggiungere un accordo globale. In realtà nemmeno io. Se promettete di non dirlo a nessuno, vi dirò un segreto che è stato fortunatamente seppellito dalla storia. Durante la mia prima conferenza stampa, un giornalista mi chiese: “Ehm, signora Figueres, pensa che un accordo globale sarà mai possibile?” E senza pensarci mi sentii dire: “Non mentre sono in vita.” Beh, potete immaginare le facce dei miei addetti stampa sconvolti da questa folle costaricana che era il loro nuovo capo. E anche io ero sconvolta dalle conseguenze di quello che avevo appena detto, dalle conseguenze di quello scenario per il mondo nel quale i nostri bambini dovranno vivere. Proprio allora decisi che avrei cambiato il mio atteggiamento e che avrei aiutato il mondo a cambiare atteggiamento sul cambiamento climatico.

Ma pensate a questo : cosa fareste se vi dicessero che il vostro lavoro è salvare il pianeta. Inseritelo nel vostro curriculum vitae. E che ne avete tutta la responsabilità, ma non avete nessuna autorità, perché i governi sono sovrani per ogni decisione che prendono.

Beh, mi piacerebbe davvero sapere cosa fareste il primo lunedì mattina arrivando in ufficio, ma vi dico cos’ho fatto io: sono andata nel panico.

E poi di nuovo, perché ho capito di non avere idea su come risolvere questo problema. Ma una cosa la sapevo : dovevamo cambiare il tono della conversazione. Perché non avremmo potuto vincere in alcun modo senza ottimismo.

E qui, uso ottimismo come una parola molto semplice, ma interpretiamola nel suo significato più ampio. Interpretiamola come coraggio, speranza, fiducia, solidarietà, la convinzione fondamentale che noi umani possiamo unirci e aiutarci a vicenda per migliorare il destino dell’umanità. Pensavo che senza questo non ci sarebbe alcun modo di uscire dalla paralisi di Copenhagen. E da allora per sei anni, ho iniettato costantemente e ostinatamente ottimismo nel sistema, indipendentemente dalle domande della stampa e indipendentemente dalle prove a sfavore. E credetemi, ce n’erano molte. Ma ho cercato di iniettare un ostinato ottimismo nel sistema.

E molto presto abbiamo iniziare a vedere dei cambiamenti in molti settori, accelerati da migliaia di persone. Il primo settore in cui abbiamo visto cambiamenti notevoli è stata… la tecnologia. Abbiamo cominciato a vedere che le tecnologie pulite, in particolare quelle ad energia rinnovabile, hanno cominciato a essere più accessibili e potenti, al punto che oggi stiamo costruendo centrali ad energia solare che hanno la capacità di alimentare intere città, per non parlare di quello che stiamo facendo con la mobilità e le costruzioni intelligenti. E con questo cambiamento nelle tecnologie, abbiamo potuto vedere un cambiamento nell’equazione economica, perché abbiamo capito che sì, il cambiamento climatico è costoso, e sì, ci sono dei rischi. Ma ci sono anche vantaggi economici e benefici reali, perché la diffusione delle tecnologie pulite ci porterà aria più pulita, una salute migliore, trasporti migliori, città più vivibili, più sicurezza energetica, più accessibilità all’energia nei paesi in via di sviluppo. In sintesi, un mondo migliore di quello che abbiamo ora.

È questa prospettiva che ha fatto sì che molti – governi regionali, settore privato, capitani d’industria, compagnie assicurative, investitori, leader cittadini, comunità religiose – hanno capito che ciò è davvero nel loro interesse.

Vi dirò che l’amministratore delegato di un’importantissima compagnia petrolifera venne da me e disse – in privato, naturalmente – che non sapeva come avrebbe cambiato la sua azienda, ma che l’avrebbe fatto, perché era interessato alla sua sostenibilità economica a lungo termine. Beh, questo un cambiamento nell’equazione economica ha fatto sì che i governi nazionali abbiano capito che questo è nel loro interesse nazionale. E quando abbiamo chiesto ai paesi di cominciare a pianificare come contribuire agli sforzi globali sulla base del loro interesse nazionale, 189 paesi su 195, 189 paesi hanno inviato i loro piani sul cambiamento climatico, basati sul proprio interesse nazionale, contestualmente alle loro priorità, coerenti con i loro piani di sviluppo nazionale sostenibile.

È lì che abbiamo visto che le nazioni erano pronte a convergere su un percorso comune, in una direzione comune che richiederà forse molti decenni, ma dopo ci porterà nella nuova economia, in un’economia molto forte e decarbonizzata. Gli attuali contributi nazionali da parte dei governi nazionali sono insufficienti a portarci ad un clima stabile, ma sono solo il primo passo, e miglioreranno nel tempo. E la misura, la copertura e la verifica di tutti questi sforzi è giuridicamente vincolante attraverso l’Accordo. E i controlli che faremo ogni cinque anni per valutare il progresso collettivo verso il nostro obiettivo sono vincolanti, e il percorso stesso verso un’economia decarbonizzata e più forte è vincolante.

E questa è la parte più importante: Cosa avevamo prima? Pochissimi paesi che avevano preso limitatissimi impegni a breve termine sulla riduzione delle emissioni di gas serra che erano totalmente insufficienti e inoltre ampiamente percepiti come un peso. Cosa abbiamo ora ? Abbiamo tutti i paesi del mondo che contribuiscono in modi diversi con diversi approcci in diversi settori, ma tutti contribuiscono a un obiettivo comune e lungo un percorso con integrità ambientale.

Dunque, se guardo indietro agli ultimi sei anni, la prima cosa che ricordo è il giorno dell’adozione dell’Accordo di Parigi. Non so descrivervi l’euforia nella stanza. 5000 persone che saltarono dalle loro sedie, che piangevano, applaudivano, gridavano, urlavano, a metà tra l’euforia e l’incredulità per quello che avevano appena visto, perché tantissime persone ci avevano lavorato per anni, e finalmente era diventato realtà.

E non erano solo quelli che vi avevano preso parte direttamente. Poche settimane fa, ero con un collega che cercava di decidere se comprare una perla tahitiana da regalare alla sua stupenda moglie Natasha. E quando alla fine decise cosa comprare, il gioielliere gli disse: “Sa, è molto fortunato a comprarla ora, perché queste perle potrebbero estinguersi presto per il cambiamento climatico.” “Tuttavia”, disse il gioielliere, “ha sentito, i governi hanno appena preso una decisione, e Tahiti potrebbe avere una possibilità.” Beh, che conferma fantastica che forse, forse c’è speranza, c’è una possibilità. Sono la prima a riconoscere che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Abbiamo appena iniziato il lavoro sul cambiamento climatico. E in realtà dobbiamo assicurarci di raddoppiare gli sforzi nei prossimi cinque anni, che sono i più importanti. Ma credo che negli ultimi sei anni siamo passati dall’impossibile all’inarrestabile. E come abbiamo fatto? Iniettando ottimismo trasfomazionale che ci ha permesso di passare dal confronto alla collaborazione, che ci ha permesso di capire che gli interessi nazionali e locali non sono necessariamente in contrasto con i bisogni globali, e che se lo capiamo, li possiamo mettere insieme e fonderli in maniera armoniosa.

E mentre guardo ad altri problemi globali che richiederanno la nostra attenzione in questo secolo – la sicurezza alimentare, idrica, domestica, la migrazione forzata – vedo che di sicuro non sappiamo come li risolveremo, ora. Siamo stati abituati a credere che ci sono sempre vincitori e perdenti, e che se tu perdi io vinco. Beh, viviamo in un mondo in cui abbiamo raggiunto i confini del pianeta e in cui non siamo solo interconnessi, ma sempre più interdipendenti, se tu perdi io non vinco più. O siamo tutti perdenti o possiamo essere tutti vincitori. Lo abbiamo fatto una volta. Possiamo rifarlo.

Testo di di Christiana Figueres / Copyright TED.com / Traduzione dall’inglese di Maria Carmina Distratto e Carlo Floris

Una delegazione di rappresentanti di popoli indigeni in viaggio dalla Colombia alla Svizzera per parlare dei propri diritti umani calpestati

Il pur vago piano di pace cinese ha provocato qualche reazione positiva ma rischia di arenarsi di fronte all’intransigenza del neo-zar e all’ossessione imperialista degli Stati...