Cosa resta del conflitto nordirlandese

I fantasmi dei Troubles ricompaiono durante la visita ufficiale di Biden nella sua terra d’origine

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

I fantasmi dei Troubles ricompaiono durante la visita ufficiale di Biden nella sua terra d’origine

• – Redazione

A proposito della sessione parlamentare speciale sulla la garanzia da 109 miliardi per il salvataggio di Credit Suisse

• – Bruno Storni

Una “lettera aperta” al popolo ebraico e alla sua politica attuale in un Paese lacerato in cui pare essere impossibile pensare alla pace – Con una poesia di David Maria Turoldo

• – Lelio Demichelis

Che il mondo della cultura faccia sentire la sua voce, perché alla politica servono idee -Di Aurelio Sargenti

• – Redazione

Gli elementi presenti nelle riprese ci fanno pensare a delle vittime ucraine, ma rimangono molti punti di domanda

• – Redazione

Gravità, urgenza e speranza si mescolano nell’ultimo rapporto sulla crisi climatica. Non stiamo facendo abbastanza, ma è ancora possibile invertire la tendenza

• – Redazione

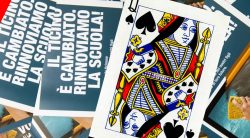

Quanto potrà cambiare l’indirizzo della politica scolastica con Marina Carobbio, e quanto contano e conteranno, dentro il dipartimento, figure di riferimento scelte da Manuele Bertoli -Di Giuseppe Sergi

• – Redazione

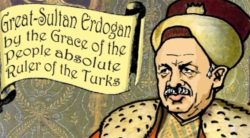

Ormai vicine le elezioni più insidiose per Erdogan: per il suo regime islamista illiberale, che ha trascinato la Turchia in una devastante crisi economica

• – Kamran Babazadeh

Un’esercitazione militare dopo l’altra, con marina cinese ed americana a solcare le acque davanti al “luogo più pericoloso del mondo”

• – Redazione

La Sinistra ha indubbiamente perso, ma sarebbe un errore fatale se di riflesso rinunciasse a continuare a promuovere il progetto unitario eco-socialista

• – Martino Rossi

I fantasmi dei Troubles ricompaiono durante la visita ufficiale di Biden nella sua terra d’origine

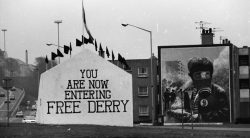

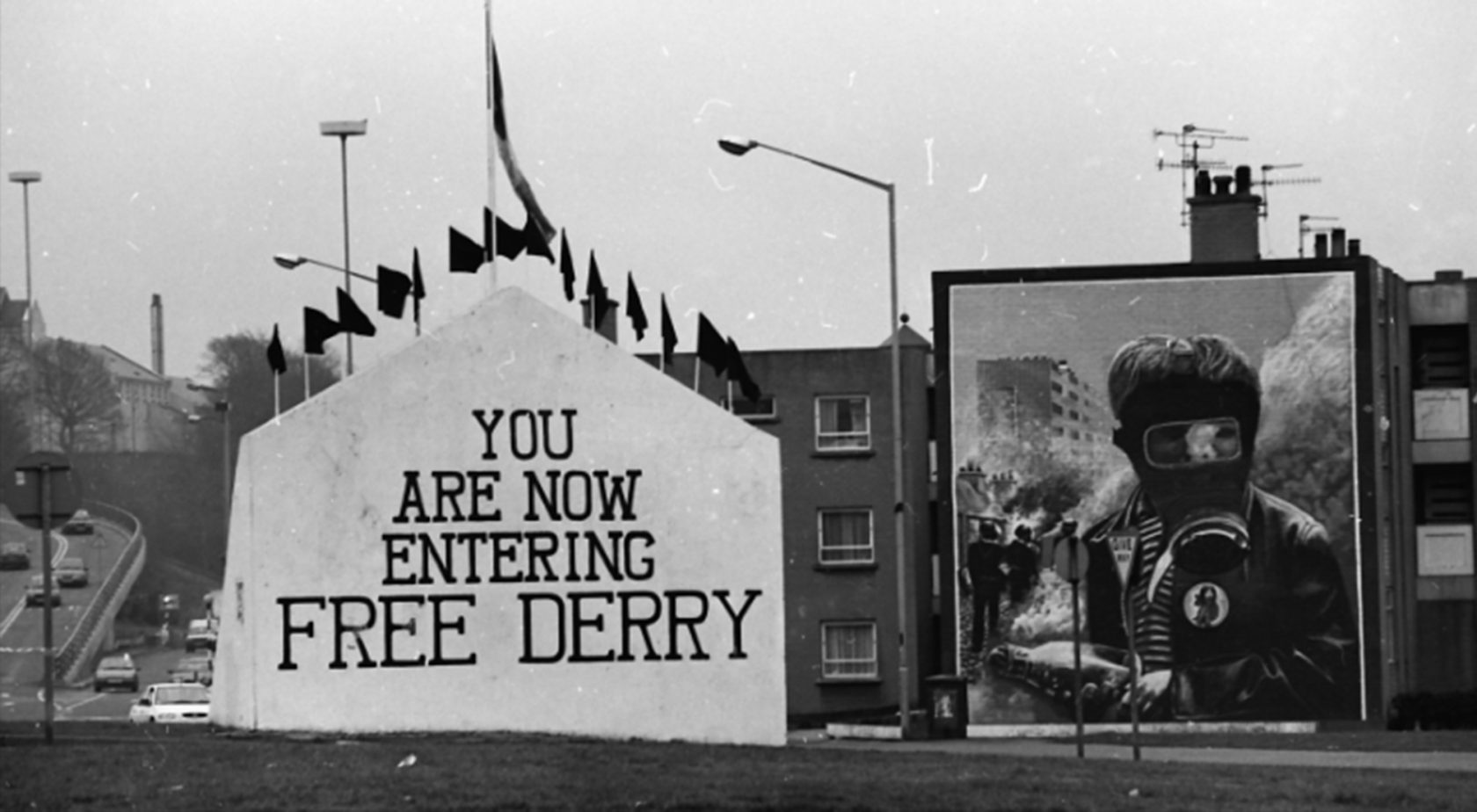

L’ultimo confine dell’Unione europea è un paradosso invisibile. Se non esiste la frontiera tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord – ormai fuori dall’Ue dopo la Brexit-, è rimasta in piedi quella che divide le zone dei cattolici irlandesi e dei protestanti britannici all’interno delle città delle sei contee dell’isola che rimangono sotto il controllo di Londra. A Derry, i muri di Bogside – il quartiere cattolico dove avvenne la strage del Bloody Sunday – urlano ancora: sembrano stare in piedi solo per fare da cornice ai volti delle vittime degli scontri tra le due comunità. Tra le villette rosse a schiera, una dopo l’altra, uguali per chilometri, i ritratti degli hunger strikers – i prigionieri politici che si lasciarono morire di fame insieme all’icona degli eroi repubblicani, Bobby Sands – sono tutti sorridenti. Quei morti della guerra civile continuano a convivere con i vivi. Lutti e lotta, qui a nord, si imparano sin da piccoli.

Le scolaresche che inondano i corridoi del museo “Free Derry”, che commemora le vittime del Bloody Sunday, guardano mute la storia in bianco e nero sui muri. Piccoli alunni che studiano ogni giorno in aula in gaelico – non solo in inglese – alzano gli occhi verso striscioni, proiettili, molotov, fotografie della sanguinosa strage avvenuta il 30 gennaio del 1972. Accanto alle bende col sangue secco di quelli che Dublino considera suoi martiri, ci sono le giacche bucate dai proiettili che indossavano le vittime quel giorno. I bambini imparano parole nuove: segregazione, discriminazione, diritti civili, conflitto settario. C’è una parola che conoscono già, ma che avrà per sempre, dopo questa visita, un altro significato: Troubles, letteralmente “i guai”, i disordini iniziati negli anni ’60 per il conflitto nord-irlandese.

All’uscita del museo uno dei ragazzi di quelle foto in bianco e nero appare in carne e ossa: ha ormai i capelli bianchi e mezzo secolo in più. Da quella domenica del 1972, quando a 23 anni prese in braccio il cadavere di suo fratello 17enne trafitto dalle pallottole inglesi, si è presentato a tutti, sempre, usando la stessa frase: “Mi chiamo John Kelly, sono il fratello di Micheal Kelly”. “La guerra in Irlanda è finita” dice: “Tra qualche decennio torneremo ad essere una sola terra, ma avverrà con la battaglia politica, non più col sangue”. Se la giustizia a Derry non è ancora arrivata, non l’ha fatto nemmeno l’oblio: cinquant’anni dopo l’omicidio di Micheal, è stato riaperto il caso contro il suo assassino, “il soldato F.”, membro del corpo di paracadutisti britannici accusati di multiple stragi contro i civili irlandesi. In tv, a John, chiedono spesso se, dopo tutto questo tempo, è capace di perdonarlo e lui risponde sempre “non posso”.

Poco distante c’è l’associazione per il recupero dei veterani di quella rivoluzione. La gestisce l’alto, segaligno ex soldato dell’Ira, Don Browne. Racconta che da piccolo, tutto quello che desiderava, anche quando lo piegavano i crampi della fame, era un vestito da cowboy. Una notte di Natale, svegliandosi prima dei suoi 11 fratelli, il ragazzo di Derry troverà al buio il costume, ma con delusione scoprirà che non c’è la pistola. All’epoca non sapeva che negli anni a venire, per combattere per l’unione d’Irlanda, ne avrebbe impugnate a decine contro i lealisti. Ride: “la morale è questa: attento a quello che desideri”. La sua biografia è una storia irlandese: quando la madre lo abbandona a 10 anni in orfanotrofio perché i protestanti non le danno un lavoro, Don è costretto a mangiare il suo vomito se si lamenta. Si unisce all’Ira a soli 14 anni e, dopo dieci anni di pallottole, molotov, barricate e agguati, viene rinchiuso per 15 anni nella prigione-inferno del Crumlin, il carcere di massima sicurezza di Belfast dove rimase anche Sands prima di essere internato al Maze.

Nel retro dell’associazione Don ha ricostruito una cella identica a quella dove venivano rinchiusi sia civili innocenti che i paramilitari dell’Ira: le pareti sono color feci, quelle che i prigionieri politici usavano per costringere i secondini a vivere in un fetore nauseante insieme a loro. Quelle sono passate alla storia come le dirty protest, le proteste sporche, ma i muri potevano diventare pure lavagne, dice Don: “Chi era riuscito a studiare, insegnava agli altri a leggere e scrivere in cella”. Su ogni mano ha il tatuaggio di una fenice, l’uccello che risorge dalle ceneri. A Don di vite, e di anime, il destino ne ha imposte molteplici. “Io sono un lifer, uno di quelli che può tornare in prigione anche se non commette alcun crimine, in base all’atto di prevenzione del terrorismo”.

Parla dell’emendamento adottato negli infuocati ’70 dal Parlamento di Londra, quello che concedeva alle divise di arrestare chiunque senza prove: bastava solo un sospetto per un internamento a tempo indeterminato senza processo. Don è stato in guerra contro il nemico, ma ha dovuto pacificare prima di tutto sé stesso: “Una lady mi ha insegnato a fare yoga in galera, adesso insegno agli altri ex soldati a meditare. La guerra è alle spalle per me”. In retrospect, “In retrospettiva” è il titolo della sua biografia. La dedica dice: “Per aiutare i miei 4 figli a capire che nel tentativo di rendere il mondo un posto migliore, ho commesso degli errori”.

Tra le arcate affollate della cattedrale di Sant’Eugenio, tra i banchi non c’è più posto per inginocchiarsi mentre il prete parla di una delle più grandi crisi che affligge la gioventù di queste contee: “Fratelli, preghiamo per tutti quelli che combattono per la loro salute mentale”. Alla fine della messa, tra le pieghe delle parole e quelle della sua lunga tunica verde, il parroco prova a nascondere il timore di rilasciare dichiarazioni controverse: “God bless, il periodo delle divisioni è finito, collaboriamo con la chiesa dei protestanti che si trova qualche strada più in là”.

Ma non va tutto bene, non per tutti tutto è finito: ancora oggi molti finiscono in prigione per la causa nordirlandese. Condannato per possesso di esplosivo, nel retro di un locale dalla saracinesca abbassata, un gigante bruno racconta di una vita passata tra bombe e croci del martirio repubblicano. Sotto perenne controllo delle forze dell’ordine, non vuole foto, né che si registri sul taccuino il suo nome. Quando gli altri compagni di lotta hanno deposto le armi, lui ha scelto di non farlo. La rivoluzione per quelli come lui è unfinished, “non terminata”. Gli sforzi di tutti si uniscono, racconta, quando però c’è da sostenere le famiglie che, una dopo l’altra, qui intorno, stanno finendo in miseria: “la gente sceglie tra heat or eat, scaldarsi o mangiare. Distribuiamo aiuti e cibo, raccogliamo fondi”.

A Belfast, insieme alle Peace Lines – “le linee della pace”, chilometri di muri di cemento armato e filo spinato – ci sono ancora i cancelli dei check point che dividono le due zone. Rimangono immobili nel grigiore dagli anni ’60: sono aperti, ma non sono stati smantellati né sono arrugginiti; emanano la triste sensazione che prima o poi qualcuno ricomincerà ad usarli. Il confine esiste ancora, dice qualcuno: ma è fatto di carne e pensieri, abita nelle persone. Lungo i Falls, la strada di Belfast diventata simbolo della guerra, targhe, tombe e coccarde di fiori freschi commemorano molti dei 3500 morti che persero la vita contro i protestanti supportati dall’esercito britannico.

Lungo il limes della città, gli abitanti si tacciano di stragismo a vicenda, anche se le porte delle loro case distano poche centinaia di metri. Dal lato unionista si onorano i martiri dei monarchici, tutti in divisa, assieme alle stelle di Davide israeliane. I murales repubblicani sono dedicati alla Palestina, che vive una causa gemella di territori occupati in Medio Oriente. “Un mondo solo, una lotta sola”: ai Falls ci sono almeno 4 Ocalan e ad ogni angolo omaggi al suo Kurdistan. Il celebre murales di Bobby che sorride si staglia sulla facciata della sede dello Sinn Fein, il partito politico nato da un’ala dell’Ira: qui cattolicesimo vuol dire soprattutto causa socialista e lotta per i diritti dei lavoratori, negati per decenni agli irlandesi.

Ma è nel centro gentrificato della città che sui muri è dipinta una nuova emergenza: una gravissima crisi abitativa generata dal lavoro precario e tagli al welfare, un impoverimento che costringe sia cattolici che protestanti a finire per strada e morire di fame e gelo nella regione più povera della Gran Bretagna. Lauren – origini protestanti, cappellino all’indietro sulla testa fulva, pelle azzurrina per i tatuaggi che le coprono tutto il corpo fino alle palpebre – dice: “da piccoli, proprio come nella serie tv “Derry Girls” su Netflix, ci portavano nelle scuole dei cattolici per gli scambi culturali. Faceva parte del processo di pacificazione. Non avevamo mai visto un cattolico in vita nostra, pensavamo di incontrare degli alieni, invece scoprivano che quei bambini erano esattamente identici a noi. Ma oggi la questione non interessa più a nessuno”.

Lauren gestisce il Sailor’s grave (la tomba del marinaio), uno studio di tatuaggi. Più che gli accordi del Venerdì Santo – quelli che misero fine alla guerra 25 anni fa – ai ragazzi del centro interessano gli sconti che concedono ogni venerdì 13, quando le file per entrare al Sailor’s grave sono talmente lunghe che fanno il giro dell’isolato. Tutti appartengono alla generazione dei Cease fire babies, bambini del cessate il fuoco. Poiché la storia d’Irlanda è già sulla pelle della città – i muri- va cambiata sulla pelle dei suoi abitanti, dice Lauren.

Nel suo studio cattolici e protestanti lavorano insieme rispettando una sola regola: “Non si disegnano simboli di odio, altrimenti la violenza tra le due comunità non finirà mai”.

Nell’immagine: murale al Free Derry Corner, dove 14 bandiere nere sventolano in memoria delle vittime della Bloody Sunday

Elezioni tedesche: esito incerto, ma chi è O.Scholz che potrebbe far rinascere l'SPD

Così la forza della verità ha sbriciolato la propaganda russa