Si sente a volte sostenere, magari con tono spazientito, che la sinistra deve fare la sinistra, o almeno, “morettianamente”, dire ogni tanto cose di sinistra (d’altra parte, soprattutto in una società democratica in cui le opinioni pesano, il “dire” è già un “fare”), se vuole tornare a contare. Di “parole non dette (dalla sinistra)” trattava anche

un recente intervento di Lelio Demichelis su “Naufraghi”, in cui erano elogiate, per contrasto, le parole d’ordine pronunciate da papa Francesco di fronte ai giovani riuniti a Lisbona: “Ambiente, futuro, speranza, solidarietà”. Il papa non dispone di divisioni – come rilevò, con cinica ironia, Stalin alla conferenza di Jalta -, ma certo le sue parole possono godere di un’ampia eco. Va pur detto che anche questo papa, ad esempio quando si confronta con le questioni interne alla Chiesa, per non parlare della curia, ovvero con l’esercizio del potere, incontra molte difficoltà.

Nella valutazione delle cose umane che non funzionano si oscilla spesso fra due estremi: da un lato la tendenza a colpevolizzare i protagonisti (nel nostro caso la classe dirigente della sinistra) per i loro errori, la loro incompetenza, codardia, rassegnazione, disonestà e via dicendo: si ragiona in termini di vizi e virtù; all’estremo opposto, si sostiene che tutto deriva dalle condizioni oggettive, dalle circostanze, dallo spirito del tempo, dai geni, dal destino. È una vecchia querelle: libero arbitrio contro determinismo, salvezza per mezzo delle opere o della grazia divina, intenzionalismo o funzionalismo (come nel dibattito storiografico sulle dinamiche che portarono alla Shoa). Per evitare queste posizioni estreme, non mancano le formule di mediazione: pessimismo dell’intelligenza (che coglie le difficoltà oggettive) e ottimismo della volontà (volontà che è la “pulsazione della res cogitans al di là di essa”, diceva un po’ enfaticamente il filosofo francofortese Theodor Adorno), secondo le famose parole di Gramsci; Marx affermava che gli uomini fanno sì la storia, ma non in modo arbitrario, bensì sempre in circostanze che si trovano davanti, “determinate dai fatti e dalla tradizione”.

E si potrebbe continuare. Ma resta sempre una sensazione di disagio, quasi che il punto di vista soggettivo e coinvolto – quello di chi agisce o valuta l’agire altrui, partendo dal presupposto che le cose dipendano in grande misura da noi – e quello, oggettivo e distaccato, dell’osservatore esterno che in terza persona descrive e spiega perché le cose sono andate in quel modo, ma in un certo senso anche perché dovevano andare così, siano sempre difficilmente conciliabili: troppa contingenza o troppa necessità.

D’altra parte, la cultura politica della sinistra ha un’ineliminabile vocazione dialettica a unire i due punti di vista: non vuole né limitarsi a declamare principi astratti e parole magiche, nel cui nome rivolgere nobili perorazioni agli uomini, ritenuti assolutamente liberi e responsabili, né esimerli dall’agire, attribuendo ogni colpa al loro tempo o addirittura alla natura umana (a causa del peccato originale, della posizione dell’uomo nella natura, della cieca volontà, del trionfo della tecnica, e di quant’altro il pessimismo più o meno cosmico o antropologico ha partorito per dirci che questo è quello che passa il convento, e che eventualmente solo un Dio ci può salvare); cerca, invece, di vedere nel vecchio anche le radici del nuovo, di cogliere contraddizioni che impediscono di avere un’ingenua fiducia nel progresso, ma che comunque esprimono potenzialità: ciò che è dato non è necessitante, ma apre possibilità limitate, orizzonti finiti, ma non per forza angusti. Se il mondo fosse solo male, anche le nostre utopie non potrebbero che essere mere illusioni, o trasformarsi in distopie, come per altro è spesso avvenuto. Infatti, neppure i sogni potrebbero sfuggire alla maledizione della veglia, che li nutre.

Questa esigenza di equilibrio vale, ovviamente, anche per i giudizi su quel che è accaduto in questi anni alla sinistra, in particolare a quella dei grandi (almeno un tempo) partiti socialisti e socialdemocratici, passati dalla fine del secolo scorso nel Nord Europa mediamente dal 35% al 22% dei consensi, e nel Sud Europa dal 40% al 23%. Quali errori ha commesso? Non ha fatto, o almeno detto, cose abbastanza di sinistra? O è stata travolta da fatali meccanismi oggettivi (neoliberismo, post-fordismo, globalizzazione, capitalismo finanziario e digitale, ondate migratorie, denatalità, ecc.)? Ovviamente, ancora una volta, pur consapevoli della loro genericità, dovremo seguire le indicazioni in proposito di Marx e Gramsci, evitando interpretazioni troppo volontariste o deterministe.

Le trasformazioni del capitalismo avvenute negli ultimi decenni non hanno certo favorito la sinistra. Il socialismo non è figlio genericamente della lotta alla povertà o all’ingiustizia, fenomeni purtroppo antichissimi, ma della sua declinazione nella società industriale, e della convinzione che l’industria, in mani capitaliste, avesse peggiorato la vita dei lavoratori – di una classe operaia che sarebbe stata sempre più numerosa – quando invece avrebbe potuto migliorarla, nel socialismo, creando più felicità per tutti. Una possibilità che poteva essere trasformata in realtà grazie alla tendenziale compattezza di quella classe, riunita in grandi fabbriche e in seguito in una coscienza comune. Negli ultimi decenni l’arretramento dell’occupazione nella grande industria, a favore di quella nei servizi, ha indebolito il principale referente sociale delle forze socialdemocratiche. Per di più, nel contesto della globalizzazione – che, partita dall’Occidente neoliberista, ha finito con l’accentuare il generale arretramento proprio di questa parte del globo in temini economici e geopolitici, oltre che demografici – il ceto operaio e medio basso ha visto peggiorare le proprie condizioni, ma soprattutto le proprie aspettative. Lo sfruttamento e le diseguaglianze sono aumentati, il futuro si è fatto incerto. I perdenti della globalizzazione, arrabbiati, impauriti o depressi (impressiona l’aumento del disagio psichico fra i giovani), si sono allontanati da una sinistra moderata ritenuta troppo arrendevole, senza però premiare una sinistra più radicale, considerata troppo ideologica e velleitaria, ma a favore della destra, anche estrema, mentre alla sinistra hanno guardato con più interesse i ceti colti e liberal –sensibili ai temi ambientali e dei diritti civili- che rappresentano una parte non irrilevante delle élite contestate dai vari populismi.

I ceti popolari vedono nell’immigrazione una causa rilevante dei loro problemi e accusano la sinistra, di ogni sfumatura, di eccessiva condiscendenza in materia. Dunque, ancora sostengono in parte politiche redistributive, ma a patto che vadano a vantaggio solo degli autoctoni (“prima i nostri!”), in contrasto con l’universalismo (anche se non mancano eccezioni) socialista. D’altronde, più in generale, le questioni identitarie (etniche, religiose, linguistiche, di genere ecc.) hanno assunto un peso che in passato non avevano, generando una tensione fra perseguimento dell’eguaglianza e rispetto per la differenza. Così, la lotta per il riconoscimento si è affiancata a quella redistributiva. Pure il precipitare della questione ambientale ha procurato problemi politici ai socialisti. Essi vengono da una cultura produttivista, critica verso il primato del valore di scambio, ma non verso la moltiplicazione dei valori d’uso da consumare. Su questo terreno i verdi sono arrivati prima, anche se, dopo qualche incertezza iniziale, l’orientamento a sinistra dell’ecologismo si è rafforzato, come quello ambientalista dei socialisti (fronte rosso-verde). Inutile dire che i ceti sfavoriti, come del resto i paesi emergenti, temono la transizione ecologica. Non a caso le destre sovraniste parlano di un presunto catastrofismo ecologista della sinistra. Economia (conflitto distributivo, diritti sociali) e cultura (società aperta, tolleranza, diritti civili) sembrano nell’immediato spingere la politica in direzioni opposte: la prima verso la chiusura sovranista che piace ai ceti popolari, la seconda verso un cosmopolitismo congeniale ai ceti colti e benestanti, che spesso votano a sinistra.

Se dalla descrizione dei processi oggettivi passiamo alla valutazione dei comportamenti politici, non mancano certo motivi di rimprovero nei confronti di una sinistra socialista e socialdemocratica che, a maggior ragione in sistemi politici di tipo maggioritario, si è spostata sempre di più verso il centro per conquistare un elettorato moderato, assecondando le tendenze neoliberiste (a cominciare dalla libera circolazione dei capitali e poi della manodopera) che premiavano solo una parte, quella più ricca, ma in parte anche più colta, aperta e dinamica, della società. Quando è arrivata la crisi di quel modello, nel 2007-2008, la sinistra è stata disposta, o forse era ormai costretta, a dare una mano a salvare la baracca, che crollando avrebbe sepolto tutti (un immenso too big to fail), seguendo la via dell’austerità e dei salvataggi bancari. Queste le responsabilità. Sarebbe opportuno chiedersi, però, se una mera resistenza nel nome del mondo di ieri e della difesa degli equilibri dei “trenta gloriosi” sarebbe stata possibile (dopo gli anni della stagflazione) e auspicabile (ad esempio, tanto per dire, senza globalizzazione centinaia di milioni di cinesi sarebbero ancora in miseria: nel 1990 il 5,4% dei bambini cinesi moriva prima dei cinque anni, nel 2016 l’1,1%, come in America nel 1990).

Comunque, l’epoca della conversione socialista al centro è passata, e i vari Blair, Schröder, Zapatero, per non parlare di Veltroni e Renzi (arrivati fuori tempo massimo) sono consegnati al passato (cfr. D.M De Luca, I rovesci della sinistra, Rivista “Il Mulino”, Bologna 01/2023, no. 521, pp. 20-29), oltre che in alcuni casi a un presente fatto di incarichi privati sfacciatamente ben remunerati. Il problema è che non si capisce che cosa dovrebbe arrivare dopo. Chiusa la stagione della “terza via”, congedati con pensioni d’oro i suoi leader (che non erano certo privi di spessore, avevano conseguito importanti vittorie elettorali e portato avanti significativi provvedimenti soprattutto nel campo dei diritti civili: quelli che oggi sono il bersaglio delle destre insediate o vicine al governo), vi è disorientamento. Siamo in un lungo intermezzo.

Siccome non è accettabile la perdita di contatto con i ceti popolari, è chiaro che occorre battersi per far ripartire meccanismi di redistribuzione (fiscalità, welfare, livelli salariali, occupazione stabile), da intrecciare con una vera transizione ecologica. Vi è poi il delicato equilibrio fra sovranità nazionale, entro cui il progetto socialista è nato, e la costruzione europea, per un’Europa più sociale, verde e solidale anche verso l’esterno. E, infine, si impone il tema geopolitico, che oggi, in piena guerra d’Ucraina, genera forti tensioni a sinistra. I nodi sono assai stretti, poiché concernono la fine, auspicabile o in avvicinamento, di condizioni di grande portata, come il rapporto predatorio con la natura o il predominio occidentale nel mondo, che hanno contribuito a rendere possibile la versione attuale del nostro benessere. Che spazio c’è in questo contesto per la speranza in un mondo migliore (più eguaglianza e meno competizione)? Su quali risorse economiche, sociali e culturali (morali, estetiche e tecnologiche) possiamo contare?

Certo, occorre dire qualcosa di sinistra, ma anche farlo. Occorre trovare lo spazio per un nuovo riformismo, figlio di una critica serrata delle tendenze dominanti, vicino alle forme di resistenza ai processi di imbarbarimento in corso, ma anche capace di immaginare (sì, anche i riformisti devono avere immaginazione, perché ogni riforma è un’utopia parziale) nuovi equilibri e soluzioni praticabili. A meno di pensare che ormai non si abbia più nulla da perdere: neppure benessere ancora relativamente diffuso, libertà, democrazia e forse ancora altro. Infatti, in gioco è addirittura, come sappiamo, la sopravvivenza stessa dell’uomo.

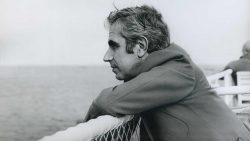

Nell’immagine: novembre 1973, uno sciopero alla Breda Termomeccanica