Il linguaggio del lavoro – Prima parte

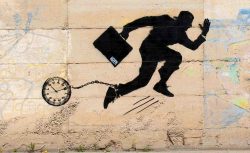

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

• – Christian Marazzi

Monologo di un dialogo mancato - Di Mattea David, Consigliera comunale PS, Lugano

• – Redazione

Dopo l’ennesima strage, e in coincidenza con l’annuale meeting della potente National Rifle Association, le fotografie di Gabriele Galimberti compongono un mosaico, inquietante e contraddittorio, di “ritratti armati”

• – Redazione

I russi hanno scelto un paese che a loro sembrava debole, ma si sono sbagliati

• – Redazione

Indagini, inchieste e verità nascoste nel buio del tunnel del Monte Ceneri

• – Federico Franchini

Per un un principio di rispetto verso le donne, che consideri come abuso ogni forma di relazione sessuale che non sia condivisa, consenziente e volontaria - Di Simona Arigoni, Io l’8 ogni giorno

• – Redazione

National Rifle As...sassination

• – Franco Cavani

L’ennesima strage negli Usa riapre il dibattito sulle armi, in particolare in Texas dove è possibile trasportarle con sé, anche senza porto d’armi e senza addestramento

• – Redazione

La violenza americana è americana, ma stiamo attenti anche noi

• – Redazione

Dopo la votazione sul “Decreto Morisoli” bisogna dire chiaramente che uno Sato con meno soldi significa una famiglia con meno stipendio e con più difficoltà nel pensare al futuro dei figli: non lo dice la sinistra, ma lo dicono tutte le statistiche del mondo

• – Giusfin

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

L’interesse per i cambiamenti del lavoro, in particolare della sua natura, si sono in seguito per così dire professionalizzati a partire dagli studi sulle nuove forme di povertà che stavano emergendo nei primi anni ’80. Nella “nuova povertà” la cosa che più colpiva era il suo essere del tutto interna alle nostre società ricche, consustanziale alla crescita stessa, povertà come forma della ricchezza. In particolare, le ricerche sulla nuova povertà, oltre a mettere in evidenza nuovi soggetti fragilizzati dalla crescita economica, come le donne e le famiglie monoparentali, i giovani, le famiglie numerose, avevano individuato nella povertà laboriosa (i famosi working poor, la categoria sviluppata dal sociologo e militante politico americano Michael Harrington) qualcosa di inedito rispetto alla povertà classica, una sorta di indicatore di qualcosa di più vasto del mero rilievo sociologico. La povertà laboriosa, quell’essere poveri non perché esclusi, non perché emarginati, ma per la ragione esattamente opposta, poveri perché dentro i meccanismi accumulativi, nel cuore stesso dell’economia – per i bassi salari o per le forme d’indebitamento privato che già allora si manifestavano come ricorrenti – quella povertà alludeva a una grande trasformazione sistemica, un cambiamento complessivo dell’economia che a metà degli anni ’80 ancora non si riusciva bene a mettere a fuoco.

Si trattava del cambiamento di paradigma del capitalismo, il passaggio dal capitalismo industriale fordista al nuovo capitalismo: il capitalismo digitale iscritto nei processi della globalizzazione e della finanziarizzazione. Le nuove forme della povertà erano insomma i segnali di questa transizione, di questa rivoluzione capitalistica dall’alto, avviata dalla Lady di ferro, Margaret Thatcher, e da Ronald Reagan, coloro che avviarono la rivoluzione neoliberista, in realtà una controrivoluzione nel senso che, come si è poi visto nei decenni che seguirono, della società e dell’economia novecentesca tutto fu preso di mira: il lavoro e le sue organizzazioni sindacali, lo Stato sociale, l’equità, la solidarietà. Tutto.

La crisi del modello industriale fordista si consuma nel corso degli anni ’70 sull’onda della crisi petrolifera del ’73, che combacia con la guerra arabo-israeliana del Kippur, alla quale seguì un lungo periodo di stagflazione, fase finale del capitalismo novecentesco. Le similitudini con il tempo presente sono fin troppo evidenti, purtroppo! È all’interno di queste coordinate che prende avvio la ricerca sulle trasformazioni del lavoro, e questo in due direzioni parallele: la flessibilizzazione del lavoro e, per quanto mi riguardava, il divenire linguistico del lavoro, la svolta linguistica dell’economia, come l’avevamo chiamata prendendo in prestito un’espressione filosofica di allora (the linguistic turn di Richard Rorty) Di nuovo, ma con modalità del tutto diverse, è la fabbrica che si presta all’analisi sociologica dei cambiamenti del lavoro, una fabbrica, quella postfordista, costretta sempre più a “respirare con il mercato”, a rivoluzionare la sua organizzazione, il suo modo di produrre e di lavorare ispirandosi ai modelli del just in time, della produzione snella, dello zero-stock, alla tecnica del kanban, primo vero sistema comunicativo orizzontale tra lavoratori. Si stava affermando un modello di organizzazione dell’impresa già sperimentato in Giappone negli stabilimenti della Toyota, addirittura alla fine degli anni ’40. Anche i distretti industriali italiani, con le loro fabbriche diffuse sul territorio, il lavoro a domicilio e la dimensione locale/vernacolare dei rapporti di lavoro, furono d’ispirazione per l’elaborazione di strategie aziendali post-fordiste.

La globalizzazione, con l’entrata sul mercato globale dei paesi emergenti come nuovi concorrenti, impone di ridurre al minimo i costi – delle materie prime, della forza-lavoro, dello spazio, dei magazzini -, per essere competitivi occorre ridimensionare tutto, “minimizzarsi”, snellire la produzione, addirittura azzerare quella unità spazio-tempo che aveva caratterizzato la fabbrica fordista. Occorre produrre just in time, in tempo reale, all’interno di catene logistiche del valore (di approvvigionamento) globali per evitare di accumulare scorte invendute, un modello che nelle prime settimane della pandemia si è rivelato particolarmente fragile e inadeguato a far fronte a eventi imprevisti, in situazioni emergenziali.

Il rovesciamento del rapporto tra offerta e domanda, produzione e consumo indotto da questo “respirare col mercato”, il fatto di produrre a partire dall’ “a valle”, dal mercato, dai luoghi di distribuzione/vendita, a partire cioè dalla domanda di beni effettivamente espressa dai consumatori, è all’origine della flessibilizzazione del lavoro. Questo è l’aspetto della rivoluzione postfordista maggiormente studiato: si riduce il lavoro fisso a tempo indeterminato, si esternalizzano (outsourcing) interi segmenti di forza-lavoro, si crea in tal modo un bacino di lavoro flessibile a tempo determinato, intermittente, a tempo parziale, a chiamata, di neoindipendenti (i freelance), insomma si dà origine al binomio flessibilizzazione-precarizzazione su cui, giustamente, ancora oggi si continua a studiare, a riflettere e a mobilitarsi.

Ma in questo stesso rovesciamento, in questo stesso just in time, c’è qualcosa di più profondo che avviene e che ha a che fare, appunto, con la natura del lavoro. Quella che un tempo era la catena di montaggio rigida, meccanica, quella catena lungo la quale scorrevano i pezzi di un’auto e o di qualsiasi merce in vista dell’assemblaggio finale, ebbene quella catena che imponeva a tutti di lavorare in silenzio in modo esecutivo e ripetitivo, quella catena si trasforma per diventare una catena lungo la quale scorrono le informazioni, i dati, i segnali che dai luoghi di vendita risalgono ai circuiti produttivi. La catena di montaggio diventa un flusso comunicativo di informazioni che chiamano in essere il linguaggio, che pongono l’agire comunicativo al centro stesso dell’agire strumentale (per usare il linguaggio del filosofo tedesco Jürgen Habermas). Dagli anni Ottanta assistiamo al progressivo transito della parola dal fuori al dentro del lavoro. L’agire comunicativo non si situa più al di là del processo lavorativo, dove si radicano le relazioni affettive e la lotta politica, ma si sovrappone all’agire strumentale, diventando un vero e proprio “fattore di produttività”. È così che il luogo in cui si lavora diventa una “fabbrica loquace”.

Comunicare, informare, interpretare, prescrivere, condividere, verificare, ricordare, argomentare, spiegare, giustificare, rendere ragione, programmare l’azione, decidere, negoziare: sono tutti atti comunicativi, atti linguistici, un tempo attribuibili essenzialmente al settore dei servizi, ma oggi anche alle fabbriche più tradizionali. Anzi, è proprio nelle fabbriche fordiste, come l’auto, che il modello di produzione è stato radicalmente rivoluzionato, è in esse che l’interazione linguistica ha permesso di emanciparsi dai principi tayloristici dell’organizzazione scientifica del lavoro.

È bene distinguere tra uso strumentale del linguaggio, come ad esempio nei call center (qui abbiamo il “linguaggio che lavora”), e il “lavoro che parla”, il lavoro loquace, il lavoro delle fabbriche toyotiste o postfordiste. All’operatore del call center “è richiesto, per esempio, di produrre contratti di compravendita e di accrescere il plusvalore dell’azienda per mezzo di atti comunicativi”. Qui il linguaggio è taylorizzato, il comportamento verbale funziona come una catena mezzi-fini[1]. Il lavoro loquace postfordista, invece, è iscritto in una organizzazione in cui la catena produttiva è una catena comunicativa. Qui si può anche non parlare, ma è l’atto lavorativo che si traduce immediatamente in un atto comunicativo iscritto in uno spazio pubblico.

[1] Angelo Nizza, Linguaggio e lavoro nel XXI secolo. Natura e storia di una relazione, Mimesis, Milano, 2020, pp. 104-105

Quelle per la presenza degli asilanti partono dalle ‘alte sfere’ e alimentano le preoccupazioni della popolazione: vanno ascoltate, ma occorre ribadire coi fatti che non sono...

Oscuramento della ragione, mancanza di conoscenza e di memoria storica. O sei di qua o sei di là: la complessità della realtà non è ammessa