Il linguaggio del lavoro – Seconda parte

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

• – Christian Marazzi

La vittoria di Orbán certifica la sconfitta di un’Unione Europea prigioniera delle proprie regole

• – Redazione

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

• – Christian Marazzi

Monologo di un dialogo mancato - Di Mattea David, Consigliera comunale PS, Lugano

• – Redazione

Dopo l’ennesima strage, e in coincidenza con l’annuale meeting della potente National Rifle Association, le fotografie di Gabriele Galimberti compongono un mosaico, inquietante e contraddittorio, di “ritratti armati”

• – Redazione

I russi hanno scelto un paese che a loro sembrava debole, ma si sono sbagliati

• – Redazione

Indagini, inchieste e verità nascoste nel buio del tunnel del Monte Ceneri

• – Federico Franchini

Per un un principio di rispetto verso le donne, che consideri come abuso ogni forma di relazione sessuale che non sia condivisa, consenziente e volontaria - Di Simona Arigoni, Io l’8 ogni giorno

• – Redazione

National Rifle As...sassination

• – Franco Cavani

L’ennesima strage negli Usa riapre il dibattito sulle armi, in particolare in Texas dove è possibile trasportarle con sé, anche senza porto d’armi e senza addestramento

• – Redazione

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

In realtà, negli ultimi decenni, la digitalizzazione, la robotizzazione e l’automazione, l’industria 4.0, non hanno affatto significato la fine del lavoro, né tantomeno del lavoro manuale. Quello che è successo, invece, è una trasformazione del lavoro iscritta nella rete digitale, un processo di piattaformizzazione del lavoro in cui comunicazione e esecuzione, linguaggio e lavoro si rimandano reciprocamente l’un l’altro. Mai come oggi il lavoro è aumentato, specie quello precario-intermittente (si pensi ai lavoretti della gig economy), mai come oggi si lavora tanto. Più che di disoccupazione, occorrerebbe parlare di “piena occupazione precaria”.

Quando si parla di divenire linguistico del lavoro bisogna quindi stare attenti a non dare l’impressione di voler costruire una “meritocrazia cognitiva”, dove il cosiddetto lavoro intellettuale è premiato e funzionale a un falso successo sociale (David Goodhart, Testa, mano, cuore). C’è il rischio di costruire una sorta di “dittatura del modello cognitivo” (con il suo quartier generale nella Silicon Valley) tale da provocare la disaffezione e la marginalità di milioni di persone escluse da un tessuto sociale sempre più a rischio sgretolamento. L’esperienza globale della pandemia ha messo in chiaro a tutti quanto sia importante il lavoro di cura, quello del cuore, quello della fatica fisica, della mano. Lavori come l’infermiere, la cassiera di supermercato, il rider per le consegne a domicilio, il pulitore incaricato di igienizzare gli ambienti, sono tutti lavori essenziali e indispensabili, benché così invisibili (o forse proprio per questo).

Di fatto, il mondo del lavoro contemporaneo vede la netta prevalenza di impiegati/e nel settore dei servizi: in Europa siamo attorno al 74%, negli Stati Uniti all’80% e in Cina, “fabbrica del mondo”, i servizi occupano ben il 45% della popolazione attiva (contro il 27% dell’industria e il 28% dell’agricoltura). Indipendentemente dall’area economica di appartenenza, ai lavoratori dei servizi è sempre più richiesto di intraprendere comportamenti linguistici, cognitivi e relazionali (non routine task). È un mondo in cui la sanità, la socialità, la formazione e la ricerca, la cultura e tutte le attività connesse alla svolta ecologica concorrono a definire il cosiddetto modello antropogenetico, la produzione dell’uomo attraverso l’uomo, dove il lavoro non ha quale finalità prioritaria l’oggetto, bensì il soggetto. È all’interno di questo mondo lavorativo che lo Stato sociale può (deve) ridefinire la sua strategia, una strategia in cui la redistribuzione della ricchezza rafforzi nel medesimo tempo la società della cura, la cura delle relazioni umane, dell’ambiente, del benessere sociale.

Ma come si è arrivati a questa generale laboriosità, perché lo sviluppo delle forze produttive e le continue innovazioni tecnologiche non hanno ridotto il lavoro necessario, ma anzi l’hanno aumentato? Negli anni ’70 sembrava di essere arrivati a un tale sviluppo delle forze produttive da rendere pertinente la previsione di una progressiva liberazione dal lavoro. Secondo il Marx dei Grundrisse (il famoso capitolo Frammento sulle macchine), cioè il Marx più visionario, l’accumulazione nelle macchine del sapere scientifico e delle abilità umane, la cristallizzazione del cervello sociale (l’intelletto generale) nel capitale macchinico, avrebbe ridotto il lavoro vivo necessario al punto da renderlo la “base miserevole” del valore. In altre parole, a fronte della potenza tecnologica incorporata nelle macchine, il lavoro si sarebbe rivelato sempre più superfluo. Non male come previsione, per uno che aveva fatto del lavoro e del tempo di lavoro la base stessa della legge del valore. L’apice dello sviluppo del capitalismo industriale era visto come il prologo della fine del lavoro, l’inizio della liberazione dal lavoro, la possibilità di rovesciare la disoccupazione tecnologica in possibilità di vita oltre il lavoro, una vita magari più frugale ma più felice, una vita, appunto, più dedicata alla cura di sé e degli altri.

Quella di Marx, peraltro, fu la stessa visione profetica di John Maynard Keynes, che nel suo Prospettive economiche per i nostri nipoti (1930), per il poco lavoro che ancora sarebbe rimasto come effetto dello sviluppo tecnologico del capitale, prevedeva in un futuro non lontano “turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore […] più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in noi”.

Eppure, per i “nipoti e i pronipoti di Keynes” il problema economico di “chi suda il pane quotidiano e per il quale il tempo libero è un piacere agognato”, questo problema resta del tutto intatto, anzi è il problema maggiore, con l’aggravante che il capitale si è appropriato in modo esclusivo dei risultati del progresso tecnologico. Siamo imprigionati in una sorta di coazione a consumare senza mai veramente arrivare a soddisfare i reali bisogni, un consumo peraltro stretto nella morsa di una spirale debitoria che ci costringe a lavorare senza tregua. Con la conseguenza che le disuguaglianze aumentano in modo esponenziale e la società si fa sempre meno coesa, sempre più infelice e rancorosa.

Dietro l’apparente automazione e la digitalizzazione della produzione, studiosi come Antonio Casilli mostrano l’abbondanza di lavoro umano, un lavoro nascosto, spesso poco o per nulla remunerato, svolto senza garanzie né protezioni, generalmente non riconosciuto in quanto tale, non considerato e fondamentalmente svalorizzato. Non è dunque della fine del lavoro che oggi si parla, ma appunto della sua liquidazione e della sua denigrazione. Dietro la facciata asettica e apparentemente immateriale dell’economia digitale appare il lavoro più materiale che ci sia, quello del dito del digitus, occultato dalla distanza geografica, dissimulato negli appartamenti dei paesi sviluppati, nelle cucine delle click farm dei moderatori africani, nelle fabbriche filippine dei cleaners, gli spazzini della rete di cui “i social non dicono”.

Questo stravolgimento del destino, del sogno di una riduzione progressiva del lavoro, di una vera e propria liberazione dal lavoro, è stato in gran parte possibile con lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie della comunicazione e della informazione. Dal lettore ottico dei codici a barra, introdotto per la prima volta in una drogheria americana a metà degli anni ’70, al computer portatile, da Internet allo smartphone, abbiamo assistito ad una proliferazione di dispositivi tecnologici che hanno la propria forza dirompente nella capacità di catturare le nostre vite attraverso la traduzione in dati dei nostri comportamenti, delle nostre scelte, delle nostre interazioni umane. Si tratta di macchine linguistiche, protesi (per oltre quattro miliardi di persone!) che succhiano valore-informazione ovunque noi siamo, che appunto mettono al lavoro la nostra vita, sono “armi di distrazione di massa” che trasformano ogni nostro gesto, ogni nostro pensiero in valore economico. Addirittura l’ozio è “messo al lavoro”, nel senso che laddove crediamo di essere inattivi, distraendoci e giocando in rete, in realtà produciamo dati che saranno puntualmente commercializzati.

Gli economisti americani Eric Posner e Glen Weyl, nel loro Radical Markets sostengono che i dati che forniamo e che vengono sistematicamente accumulati in enormi banche dati sono a tutti gli effetti lavoro (data is labor). Per la felicità delle corporation digitali, che della gratuità della vita messa al lavoro hanno fatto la chiave del loro successo e dei loro enormi profitti. Con la digitalizzazione, ci troviamo in una sorta di tecnofeudalesimo, in cui ad esempio Facebook (oggi Meta) paga annualmente solo l’1% del suo valore in salari ai dipendenti-programmatori perché ottiene gratuitamente il resto del suo lavoro da tutti noi. In contrasto, Wallmart (che pure non brilla per gli stipendi che eroga) versa il 40% del suo valore in salari. Se davvero si volessero ridurre le disuguaglianze di reddito, occorrerebbe cominciare col riconoscere monetariamente tutto questo lavoro gratuito, muovendosi verso un income data labor, un reddito di lavoro-dati. Ed è interessante che Posner e Weyl, economisti neoclassici mainstream, per spiegare la loro teoria dei dati-come-lavoro, facciano riferimento all’esperienza delle donne in ambito domestico-riproduttivo, laddove la cura, l’accudimento, gli stessi affetti sono da sempre all’origine di enormi quantità di lavoro gratuito, di lavoro non riconosciuto. Sono infatti le donne che per prime hanno teorizzato e svelato politicamente lo scandalo del lavoro (riproduttivo) gratuito. È alle donne che si deve la definizione del lavoro gratuito come produttivo di valore economico.

Questa è la seconda parte del testo della Lectio magistralis tenuta da Christian Marazzi il 24 maggio 2022, in occasione del commiato dall’insegnamento presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI

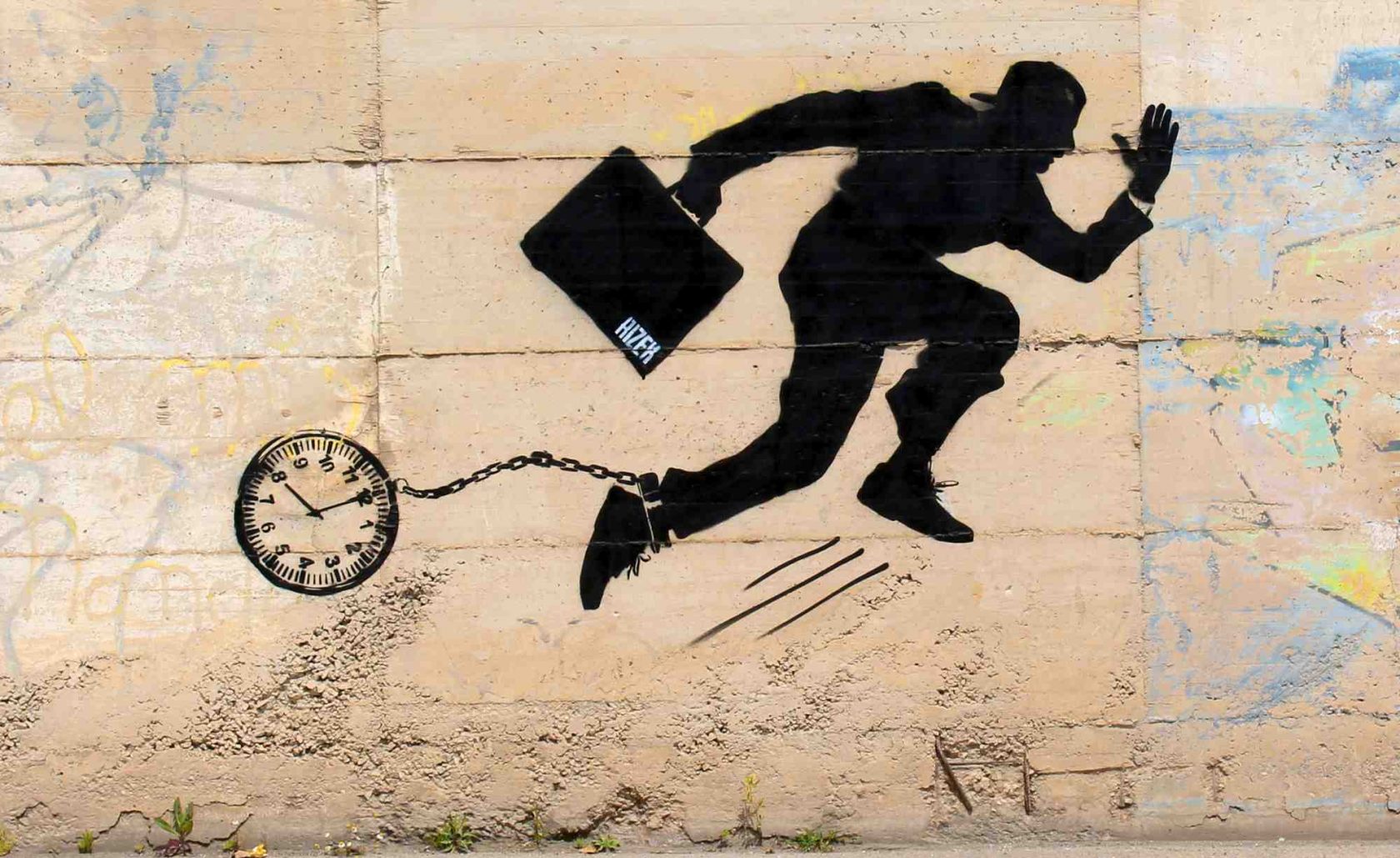

Nell’immagine: street art di Rizek a Barletta

ESCLUSIVO - Nostra intervista a Boris Kagarlitsky, critico dell’intervento in Ucraina, sociologo e attivista russo di sinistra, appena liberato dopo quattro mesi di detenzione a...

La crisi economica e del mercato immobiliare in Cina mette in serio allarme la finanza globale?