L’eclissi del pensiero critico e altre sfide per la formazione (terza e ultima parte)

Lezioni dei Maestri

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Lezioni dei Maestri

• – Fabio Merlini

Governance: il governo “spensierato” dell’esistenza

• – Fabio Merlini

Intorno al caso Cospito: l’antagonismo anarchico, l’uso del regime carcerario di massima sicurezza e le ragioni di una protesta - Di tazioP. (aderente all’autogestione a Lugano)

• – Redazione

Domani sera l’atteso concerto di Paolo Conte nel tempio della Scala di Milano

• – Fabrizio Quadranti

Note di lettura per la raccolta poetica “Verso la ruggine” con cui l’autrice ha vinto il Premio svizzero di letteratura

• – Fabio Pusterla

I ricordi capriaschesi raccontati alla nipote da Ottavio Besomi

• – Michele Ferrario

Domande scomode e addomesticamento della critica

• – Fabio Merlini

Dalle origini ai nostri giorni, i mutamenti di questa forma di militanza. Il caso Cospito l'ha riportata sulle copertine

• – Redazione

Ma giornali e politica scelgono di ignorarlo

• – Redazione

Divertimento carnascialesco economico

• – Silvano Toppi

Lezioni dei Maestri

La formazione, e in special modo la formazione professionale, deve oggi assumere un ruolo più attoriale e meno gregario, affermandosi come coscienza critica degli immediati, sovente troppo partigiani e puntuali, interessi della contingenza. “Critica” nel senso di essere in grado di guardare oltre le logiche della governance, cioè oltre la conversione dei cittadini (titolari di diritti) in stakeholders (portatori di interessi), per indicare quali cambiamenti siano necessari al mondo del lavoro e della produzione per poter giocare la carta della responsabilità, se siamo ancora in tempo: responsabilità verso individui, comunità, società e mondo naturale.

Se pensiamo che la tradizione illuminista possa ancora dirci qualcosa, nonostante tutto, allora dobbiamo continuare a fare nostro non solo ciò che per Kant significava la fuoriuscita da una condizione di minorità, in cui è sempre qualcun altro che pensa per noi e ci dirige. Non solo, cioè, occorre fare nostra l’idea che, oltre a essere operatori funzionali a un determinato ambito professionale – dove il nostro ruolo, a giusto titolo, è appunto quello di far funzionare al meglio le cose -, siamo sempre anche persone responsabili di una comunità più allargata, rispetto a quella circoscritta dai cosiddetti portatori d’interesse. Non solo quindi dovremmo imparare a switchare dall’una all’altra senza pensare di poterci limitare solo alla cerchia di interessi in cui siamo inseriti professionalmente. Non solo, dunque, all’uso privato della ragione, quello strategico-operativo orientato alla performatività, va accostato quanto Kant chiama “uso pubblico della ragione” rivolto all’intera società: la ragione critica che guarda all’insieme, al di là degli interessi particolari ed è addirittura capace di rimettere in discussione, per un bene superiore, ciò che facciamo, e dobbiamo fare, in quanto funzionari del nostro ambito lavorativo.

Oltre a tutto ciò dovremmo anche prestare ascolto a quanto ci dice un altro classico del pensiero moderno, laddove ci parla di un sentimento della Storia, ormai sopito, che occorre imparare a coltivare nuovamente al di là dei nostri interessi contingenti. Kant poteva ancora rivendicare e giustificare l’evidenza di una Storia progressiva che avrebbe col tempo illuminato la società umana, per un inevitabile “disegno della natura”. Ma all’incirca una ottantina d’anni dopo, per quello straordinario sismografo della democrazia che è stato Alexis de Tocqueville, questa evidenza del “naturale” procedere storico non era già più tale. Nel suo soggiorno americano, aveva colto con lucidità l’impasse di un popolo che preso dagli affari quotidiani, assorbito tutto dalla contingenza delle occasioni del mercato, smarrisce il senso del futuro e con esso il proprio ruolo nel procedere della Storia.

Quando la contingenza si afferma su qualsiasi altra dimensione del tempo e finisce con l’assorbire tutte le possibili finalità dell’agire, allora sei giocato in toto dalla congiuntura ed è solo all’interno delle risorse che essa offre, o non offre, che si decide la partita tra salvezza (riconoscimento e successo) e dannazione (marginalizzazione e insuccesso). Le finalità dell’operare sociale e individuali hanno ora questa misura brevissima e si confronta con una esperienza dell’obsolescenza che investe tutto e tutti e che anticipa quella che all’incirca centocinquanta anni più tardi verrà definita dal sociologo tedesco Ulrich Beck «società del rischio».

Allo scopo di ricalibrare l’allineamento ossessivo sul corto termine, Tocqueville immagina un ruolo visionario per una grande politica orientata a riconsegnare anche le società democratiche a uno storicismo teleologico di lungo corso. Una politica delle finalità non accidentali, dunque, dove il presente, con le sue preoccupazioni dettate dalle circostanze, possa essere fecondato dal pensiero del futuro. Dal pensiero di un regno dei fini terapeutico, grazie ai suoi obiettivi mediati, rispetto all’opportunismo scettico – oggi soprattutto demoralizzato – del presente in quanto dimensione assoluta del tempo. Ridare fiato al lungo termine, e così anche a un presente abbandonato a se stesso, è il compito di una Politica che emenda l’incredulità interessata del presente autoreferenziale per il quale è possibile solo ciò che ne potenzia l’assetto (risorse, logiche, prospettive).

Tocqueville indica questo compito con una espressione che non può non interpellarci: «ridare agli uomini il senso del futuro». Vale, anche oggi, per chi gioca la sua partita unicamente al livello della congiuntura che gli è data, risolvendosi o dissolvendosi completamente in essa, nelle sue aperture e chiusure. Ma vale anche per chi condivide un senso del futuro rassegnato; se è vero che la fuga nel presente sembra essere un esito inevitabile quando il domani appare compromesso da processi di civilizzazione disallineati rispetto alle necessità della biosfera, il nostro fondamento materiale. E vale anche quando, pur rimuovendo dalle coscienze, per il suo effetto depressivo, l’evidenza di questo possibile esito catastrofico, il futuro appare comunque ancora solo come l’effetto inevitabile – secondo il più rigoroso determinismo – di una convergenza di interessi completamente polarizzata dallo sviluppo tecnologico, dal suo incremento e dalla sua potentissima pervasività algoritmica.

Anche qui, abbiamo sempre a che fare con un sentimento rassegnato del futuro: poiché sappiamo che, rispetto a questa forza, per noi non c’è partita. Non è, intendiamoci bene, la tecnologia che sostituisce l’artificio della sua intelligenza alla naturalità della nostra. Le due forme di intelligenza avranno sempre bisogno l’una dell’altra, se vorranno continuare ad approfittare delle loro reciproche risorse al fine di potenziarsi. È piuttosto la tecnologia che rispetto al futuro assume il ruolo di un fattore determinante, incommensurabilmente più determinante di quanto non spetti a noi: una posizione, cioè, che non teme concorrenti.

Vogliamo parlare come fece già Gunther Anders negli anni Ottanta dell’affermarsi di un nuovo soggetto della storia, ben sapendo che solo idealmente questo ruolo è mai stato veramente in nostro potere? E poi “nostro” di chi? Sta di fatto, che la predeterminazione tecnologica del futuro ne definisce la forma come futuro del presente tecnologico, per quanto di un presente massimamente potenziato, se è vero che rispetto ad esso siamo piuttosto delle mere appendici, incaricate del suo governo, della sua generalizzazione, qui e ovunque, del suo potenziamento.

Per questo dobbiamo stare molto attenti a sostituire la figura civile del soggetto titolare di diritti con quella economica del soggetto del mero portatore di interessi privati. Prima di essere uno stakeholder ognuno di noi è, e deve rimanere, anche un cittadino cui la società deve poter offrire gli strumenti critici (ecco uno dei ruoli della ricerca e della formazione) per mettere sempre in discussione i valori attraverso cui rappresentarsi e agire di conseguenza. Altrimenti quale libertà ci è davvero ancora concessa?

Qui la prima e la seconda parte

Fabio Merlini è direttore della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)

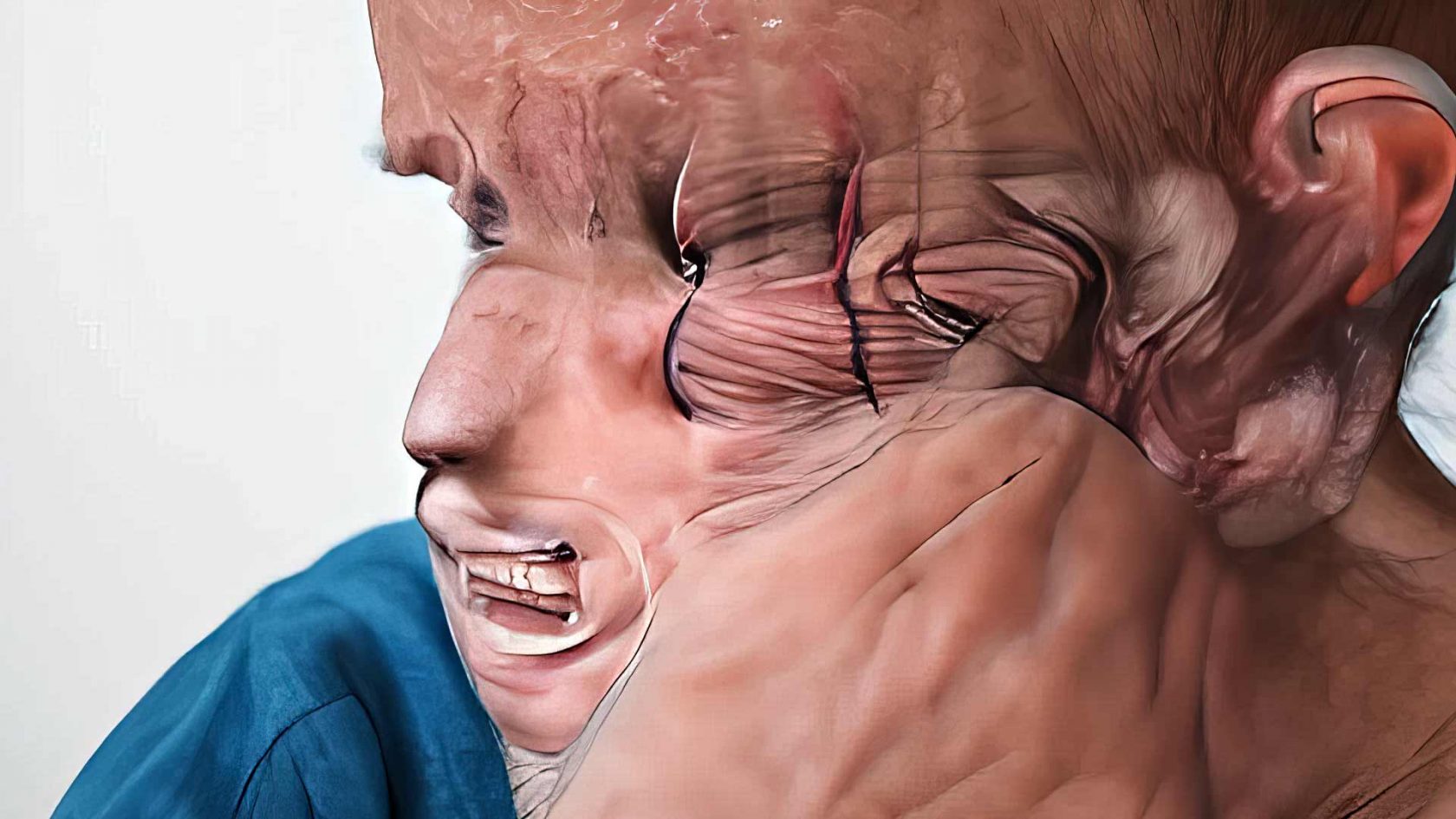

Nell’immagine: come ci vede l’intelligenza artificiale. Il concetto di “essere umano” (human being) visualizzato dal software AI Crayon

E’ sicuramente una bella notizia quella dell’accordo per la vendita del Convento della Salita dei Frati di Lugano a due storiche fondazioni: la Fondazione Filippo Ciani e la...

In nome della condivisione di principio delle scelte governative, i nostri ministri si trovano non di rado a sostenere argomenti e oggetti in votazione che non approvano e che...