Nazionalismo: vizio d’origine degli stati-nazione – 1

Riflessioni storiche su alcuni concetti cruciali alla base dei conflitti, anche quello più recente in Ucraina

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Riflessioni storiche su alcuni concetti cruciali alla base dei conflitti, anche quello più recente in Ucraina

• – Paolo Favilli

In formato podcast è ora disponibile la registrazione dell’incontro svoltosi lo scorso 19 maggio a Lugano sul tema dell’autogestione

• – Redazione

Le ripercussioni globali della crisi economica causata dalla guerra in Ucraina

• – Redazione

L’editore di WikiLeaks non verrà estradato subito e i suoi legali sono già al lavoro per impedirne il trasferimento negli Stati Uniti

• – Redazione

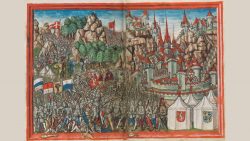

Seicento anni da una vittoria-sconfitta che dice molto di quello che siamo

• – Pietro Montorfani

60 mila a Tblisi per chiedere l'adesione all'Unione Europea

• – Redazione

Nonostante l’inatteso buon risultato della sinistra unita, è la destra di Marine Le Pen ad aver ottenuto un successo destinato a gettare ombre sul futuro di Macron

• – Redazione

Per la prima volta nella sua storia il Paese sudamericano ha un governo di sinistra

• – Redazione

Sviluppo, progresso, diritti, libertà: quanto hanno a che fare con un’idea di “felicità”?

• – Lelio Demichelis

Lo Zar che odia le Democrazie galleggia leggiadro con i suoi "amichetti di merende"

• – Franco Cavani

Riflessioni storiche su alcuni concetti cruciali alla base dei conflitti, anche quello più recente in Ucraina

Il secondo volume di Guerra e Pace comincia con l’icastica rappresentazione di un’invasione e dei suoi effetti: «inganni, tradimenti, rapine, falsificazioni ed emissioni di assegnati falsi, saccheggi, incendi ed assassini». Oggi ci troviamo di fronte ad un’altra invasione con identici effetti potenziati al massimo da uno sviluppo senza precedenti della tecnologia bellica. Lev Tolstoj ha ben chiare le responsabilità contingenti di Napoleone Bonaparte aggressore nei confronti della cui «grandezza» usa un linguaggio demistificante.

Putin, l’aggressore, è il responsabile primo per aver trasformato i «piccoli» orrori della guerra a bassa intensità, nel grande orrore che sta sotto i nostri occhi. Ad aver trasformato la conflittualità latente dell’attuale sistema internazionale, in guerra aperta. Ma l’enormità dell’atto non si può comprendere concentrandosi nell’atto in sé.

Tolstoj, nonostante la sua esecrazione per Napoleone, aveva ben compreso che la contingenza non poteva spiegarsi se non all’interno di una struttura, come avrebbe detto, quasi un secolo e mezzo dopo Ernest Labrousse. Il manifestarsi, lo «scoppiare» di una guerra di vasta portata, di eventi così capaci di dare un segno interpretativo forte ad una fase storica, non poteva essere compreso basandosi sul tempo breve in cui Napoleone ed Alessandro avevano messo in moto il meccanismo.

Tolstoj dedica brani di «spietata ironia» (Berlin) alle narrazioni superficiali e intellettualmente povere di quelli che oggi chiameremmo «storici politici».

Quale «spietata ironia» dovremmo riservare, dopo decenni di elaborazioni teoriche e pratiche storiografiche tese a costruire categorie analitiche adatte alla comprensione del «presente come storia», al fatto che oggi venga continuamente riproposto, a proposito della guerra in Ucraina, lo stesso modello di rappresentazione oggetto dei feroci strali dell’autore di Guerra e Pace?

Il «Corriere della Sera» del 4 giugno, ad esempio, illustrava realisticamente il modo italico di essere cobelligerante. Ci sono molti modi, infatti, oltre quello di mascherarsi dietro l’espressione «operazione speciale», per essere concretamente in guerra pur negandolo. Il giornale in un articolo ci informa che i servizi segreti italiani compilano liste di «opinionisti» che sono al servizio di Mosca. Contemporaneamente una «firma» del quotidiano indica i luoghi, la «foresta rossa», dove i servizi possono pescare a piene mani (Severgnini, Il richiamo della foresta rossa). Secondo questa «firma» gli azzeccagarbugli della «complessità» faticano a separare il regime di Putin dalla storia sovietica. In verità molti di quegli azzeccagarbugli hanno prodotto studi seri e ponderosi proprio sui caratteri di tale distinzione. Ma perché fare lo sforzo di leggerli quando la realtà è squadernata immediatamente davanti ai nostri occhi?

Per la verità attualmente non sono, in genere, gli studiosi professionali di storia ad utilizzare il modello della «contingenza» senza «struttura», ma gli «opinionisti» di una stampa che svolge le funzioni comunicative come reparto componente di un ampio ed articolato schieramento bellico.

Ecco il modello conoscitivo proposto dalla suddetta «firma»: si chiama lotta tra il bene e il male. Se un uomo che si abbandona agli istinti malvagi prende il potere in uno Stato autoritario, sono guai. È, semplificato al massimo, quanto sta accadendo, no?» (Severgnini, «Corriere della Sera», 11 maggio). Dove la «semplificazione» serve solo a sottolineare il fondamento esplicativo della guerra in corso. E a chi gli ha chiesto lumi sugli esiti della lotta in corso tra il bene ed i male in Ucraina, ha risposto con altrettanta «semplificazione»: «Vinciamo noi questa guerra», noi «40 democrazie ricche, avanzate, organizzate» («Otto e mezzo», 27 aprile). Del resto, come aveva affermato un altro giornalista, Francesco Merlo, l’inglese non è forse «la lingua della democrazia»? («Corriere della Sera», 13 marzo).

Non si potrebbe dire più chiaramente, e su ciò i Severgnini, i Merlo, i Gramellini, i Grasso ecc. sono candidamente scoperti, che non è l’analisi dell’evento lo scopo dei loro interventi, quanto la partecipazione attiva all’iniziativa militare dell’esercito del bene.

Dal punto di vista del modo in cui gli studiosi intendono il processo conoscitivo solidamente fondato su «analisi» di sistema, le proposizioni dei suddetti, ed altre analoghe, sono soltanto stupidaggini pomposamente declamatorie. Dal punto di vista, però, di una guerra nel cui carattere locale si rispecchia una globale tensione conflittuale, tali proposizioni sono semplicemente armi di combattimento, parole come pallottole. E chi combatte convintamente una guerra non può concepire la pace se non come frutto della propria vittoria. Nel caso dei «nostri segretar[i] dell’opinione dominante» sarà la vittoria del «noi (…) 40 democrazie, ricche, avanzate, organizzate». In sostanza l’auspicio di una guerra, di una barbarie, continua.

A parte l’enfasi dannunziana, niente di concretamente determinato, nemmeno sui parametri attraverso i quali riconoscere i caratteri costitutivi dei magnifici 40. Anche in questo caso l’analisi specifica dell’oggetto specifico non è considerata necessaria: la democrazia si autodefinisce tramite tautologia.

Il giudizio politico su quanto sta accadendo può dare indicazioni su come operare nella proposizione di iniziative per la pace solo se solidamente fondato sul giudizio storico. Il giudizio storico non è quello che assolve o condanna, ma che si pone il problema della comprensione dell’evento inserendolo nei tempi e negli spazi geografici che lo rendono intellegibile.

Ecco, soltanto provandosi a mettere in connessione tutti i fili che attraversano le logiche della conflittualità tra le grandi potenze per la ridefinizione degli equilibri mondiali dopo la dissoluzione dell’Urss, si può aspirare di avvicinarsi ad un panorama conoscitivo che permetta di operare razionalmente in un contesto di relazioni devastato.

Anche su questo non ci si devono fare soverchie illusioni. La ragione è debole di fronte ai meccanismi delle forze in atto scatenate dal sistema guerra, meccanismi incontrollabili dopo determinati livelli di sviluppo endogeno. Ma proprio perché la ragione è così fragile non possiamo permetterci di farne a meno.

Nell’immagine: Alighiero Boetti, Mappa (dettaglio), 1983

La lotta infinita della "vedova dell'amianto" Nove anni fa la testimonianza in un reportage di ‘tvsvizzera.it’ dopo la controversa sentenza che respingeva l’accusa di “disastro...

Per la prima volta si svolge nel nostro Paese un processo che chiama alla sbarra, con la più grave imputazione esistente, un militare responsabile dei più efferati massacri...