Putin ‘normalizza’ il Kazakistan

Perché la richiesta di aiuto militare del regime dittatoriale di Astana non dispiace affatto al leader russo

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Perché la richiesta di aiuto militare del regime dittatoriale di Astana non dispiace affatto al leader russo

• – Aldo Sofia

Il destino di India e della sua famiglia è nelle mani del Segretariato di Stato per la migrazione

• – Giorgio Noseda

Memorie di un ex metalmeccanico dopo un’elezione che ha scartato il pericolo di un ritorno alle ombre di Pinochet

• – Gianni Beretta

Quando un “triage” va fatto anche fra le notizie che dovrebbero aggiornare sulla pandemia

• – Enrico Lombardi

Il Municipio di Lugano evacua e blinda il centro autonomo dopo averne abbattuto una parte: ma per il sito ufficiale del Cantone è ancora l’unico centro socio-culturale… operativo in Ticino

• – Rocco Bianchi

"Annientare", Il nuovo libro di Houellebecq, radiografia della paura del nostro tempo

• – Redazione

Un anno fa l’attacco dei sostenitori di Trump ai palazzi del potere statunitense: ultimo ma non definitivo capitolo di un modello politico-sociale già da tempo a rischio

• – Aldo Sofia

Letture e massime memorabili per capire (divertendosi) com’è stato l’anno che se ne è appena andato

• – Silvano Toppi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Appunti televisivi: chi decide i contenuti, i dirigenti o il gusto del pubblico e la maggioranza dei consensi?

• – Andrea Ghiringhelli

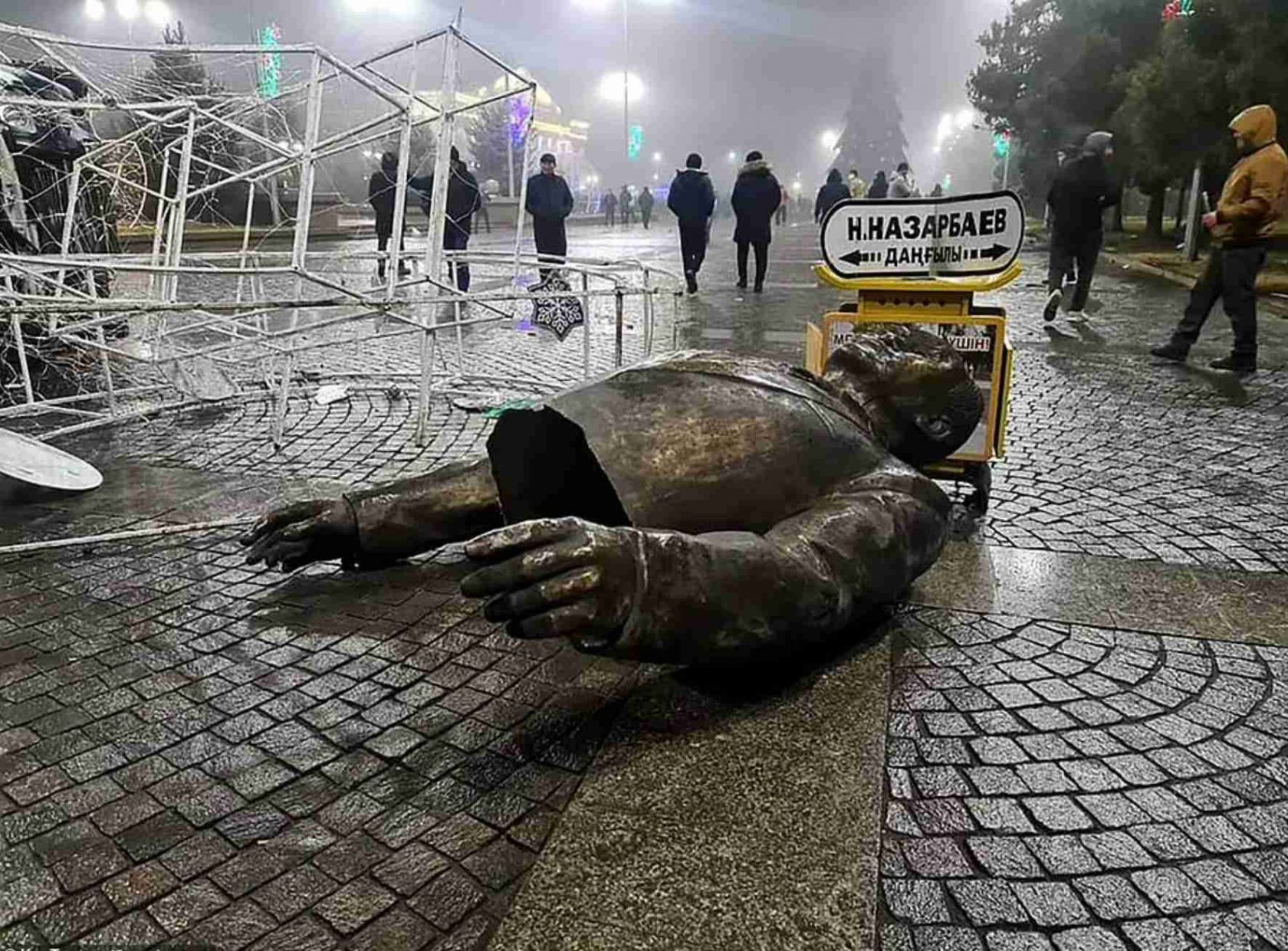

Perché la richiesta di aiuto militare del regime dittatoriale di Astana non dispiace affatto al leader russo

Un’alleanza politico-militare che naturalmente il Cremlino guida in base alle proprie priorità e ai propri calcoli: per esempio, nel recente conflitto nel Nagorno Karabakh (2020), il neo-zar si è guardato bene da un’intromissione che non fosse di semplice sostegno diplomatico al suo ‘alleato’ armeno contro un invasore appoggiato e armato dalla Turchia. Ma il Kazakistan non è la piccola Armenia cristiana. Ha invece fatto parte di quel ‘great game’, il ‘grande gioco’, come lo chiamò profeticamente nel 1834 l’esploratore e spia Arthur Conally, che per tutto l’Ottocento contrappose l’impero russo e quello britannico nella gara al controllo dell’Afghanistan, dei suoi impervi passi montani, e delle vitali via carovaniere. Un immenso bacino il Kazakistan, enorme e ricchissima cassaforte di risorse minerarie ed energetiche (produce 100 mila barili al giorno e 54 miliardi di metri cubi di gas all’anno), e, fra l’altro, con preziosissimi giacimenti di materiali indispensabili a molti degli odierni prodotti tecnologici. E già questo da solo basta a spiegare l’interesse russo per una sua ex provincia che continua a fornirle materie prime.

Nato sulle ceneri dell’Urss, il paese (nemmeno 19 milioni di abitanti) ha conosciuto solo la dittatura. Incarnata per 30 anni dall’ultraottantenne Nursultan Nazarbayev, che nel 2019 decise di lasciare formalmente la guida della nazione, in realtà continuando a esserne il vero e implacabile regista. “Shal ket”, è del resto lo slogan più urlato da manifestanti e rivoltosi, “vecchio, vattene”. Al suo posto ha imposto un suo fedelissimo, Kassym Tokayev, secondo la logica di clan e clientele che controllano le leve decisionali e le enormi ricchezze del paese. Quello che sta accadendo, potrebbe del resto essere, sostiene l’analista Alexander Dubowy, specialista dell’ex Urss all’Università di Vienna, una sfida e una resa dei conti tra diversi gruppi di élite: faida di interessi contrapposti che nell’immediato si innesta sul rabbioso disagio degli abitanti esploso spontaneamente in seguito al forte aumento del prezzo del gas (difficile che vi sia una regia esterna), ma che in realtà si muove sullo sfondo di “un drammatico deterioramento delle condizioni sociali di ampie fasce della popolazione”, sintetizza Dubowy.

Per molti anni il Kazakistan ha cercato di non farsi coinvolgere nelle varie fasi critiche del rapporto fra Mosca e l’Occidente, approfittando anzi della ‘fame’ per i suoi giacimenti in particolare dell’Europa: pochi sanno per esempio che ben il 50 per cento del greggio non raffinato importato per diversi anni dalla Svizzera arrivò dai giacimenti kazaki. Ora, alla vigilia di un altro confronto con il presidente americano Biden, la richiesta di aiuto militare proveniente da Astana non può certo dispiacere a Putin. Si sa come una guerra inizia, assai meno come possa andare a finire. Ma intanto il ‘fraterno intervento’ conforta la strategia putiniana di recupero del ruolo di grande potenza della Russia, e offre al Cremlino la possibilità di garantire ciò che più gli sta a cuore: la stabilità di un’area, nonché la normalizzazione e l’influenza su un paese che diventa essenziale nelle incertezze e nel vuoto strategico ancora aperto dalla vicenda del vicino Afghanistan. Il ‘big game’ teorizzato oltre 150 anni fa da Arthur Conally è dunque sempre attuale.

Nell’immagine: una statua di Nursultan Nazarbayev abbattuta dai dimostranti

Cosa chiedono a Berna, come compensazione, le grandi società straniere che dovranno adattarsi all’imposizione minima globale

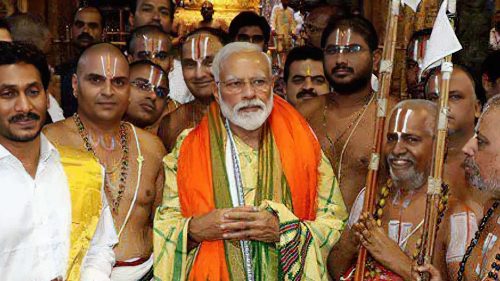

Il Primo Ministro indiano rimane al potere, ma perde la maggioranza assoluta per la prima volta in 23 anni di carriera politica, e non appare più così saldo al comando