Quale guerra, quale pace?

Un importante (e lungo) testo che propone una lettura articolata dei maggiori temi su cui incessantemente ci si è interrogati in questi mesi di guerra

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Un importante (e lungo) testo che propone una lettura articolata dei maggiori temi su cui incessantemente ci si è interrogati in questi mesi di guerra

• – Redazione

Antiamericanismo… americano, il peggio non è mai impossibile; Trump ritornerà e forse è il caso che l’Europa si prepari

• – Silvano Toppi

Quando il deputato Paolo Pamini chiedeva l’introduzione delle armi nelle scuole

• – Redazione

Inchiesta del sito investigativo “Public Eye” sulla presenza e gli averi di una trentina di oligarchi russi in Svizzera

• – Redazione

Nel mondo della libertà di contrapporsi, demolire o costruire rotture

• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Chi si preoccupa della crisi climatica deve imparare a farsi capire

• – Redazione

Appunti ed annotazioni su un festival in versi molto diverso - Di Sergio Roic

• – Redazione

Globalizzazione, povertà laboriosa e monetarizzazione delle parole in un mondo terziarizzato

• – Christian Marazzi

Per un’Ucraina sottratta alle imposizioni neoliberali del capitalismo occidentale, così come all’aggressione del capitalismo russo - Di Giuseppe Sergi

• – Redazione

Un importante (e lungo) testo che propone una lettura articolata dei maggiori temi su cui incessantemente ci si è interrogati in questi mesi di guerra

Quando l’invasione russa dell’Ucraina è diventata una certezza è arrivata la necessità di capire su più livelli, di aprire la mente alle possibili implicazioni – a breve, medio, lungo termine. Benché la guerra fosse già in atto in quei territori dal 2014, il discorso di Putin sulla volontà di “denazificare” l’Ucraina, l’invio di forze armate verso la capitale ha delineato immediatamente uno scenario senza precedenti. Un paese di quasi 50 milioni di abitanti, grande circa il doppio dell’Italia: non è possibile contenere dentro di sé le implicazioni di un simile teatro di guerra, perimetrarlo con parole che aderiscano il più possibile alle cose, o con i freddi numeri.

Abbiamo visto, nelle primissime fasi del conflitto, una certa superficialità nei commenti e nelle reazioni sbigottite dei media occidentali, attorno al messaggio “queste cose non accadono di solito in paesi come l’Ucraina”. Non da “questa parte del mondo”, insomma. Sono cose che capitano in “quei paesi là” – come Afghanistan, Yemen e Siria. Paesi da cui distogliamo lo sguardo il prima possibile, come se non fossero degni della nostra attenzione. Chi però pensava che il continente europeo fosse estraneo alle guerre ha sbagliato su più fronti. Dimenticando prima di tutto il conflitto nella ex Jugoslavia. Dimenticando le fosse comuni, Srebrenica. Dimenticando che l’assenza di guerra in un territorio è un privilegio frutto di equilibri politici, non una qualità essenziale di un popolo.

Nel nostro paese abbiamo visto sorgere i nuovi esperti in materia, la sicumera amplificata dai media con cui, a inizio invasione, si sosteneva la necessità di riconoscere la sconfitta per salvare l’Ucraina (quanta ideologia si può dissimulare in nome del “realismo”!). Abbiamo visto la crisi di categorie politiche in chi, tra i “Né con la Nato né con Putin”, o i “fermatevi!”, “cessate il fuoco” si lasciava sfuggire un messaggio più diretto profondo, ossia “con il popolo ucraino”. Abbiamo constatato, con nostra sofferenza, il declino di menti brillanti che, in nome della “complessità”, hanno diffuso informazioni distorte o palesemente false.

Nel vedere tutto ciò abbiamo percepito, quasi in controluce, una profonda angoscia. C’è un punto di non ritorno nel sentir parlare nel flusso delle notizie di “Terza guerra mondiale”; o in prima serata, tra ospiti in uno studio. E si somma al carico di frustrazione e stanchezza vissuto nella pandemia, alla spada di Damocle dell’emergenza climatica. Sembra che l’umanità, oggi, debba lottare contro sé stessa per non distruggersi.

E nel sentire questa angoscia, tuttavia, ci si rende conto di vivere un privilegio relativo, perché di rado le nostre scelte sono dettate dall’imperativo di sopravvivere, dalla morte che attende al primo sbaglio, o che si avventa rapace senza che sia dato scegliere – così è nei teatri di guerra, così è per chi vive “in quell’altra parte di mondo” che preferiamo invisibilizzare, fosse anche la periferia delle nostre città. E più ci si informa, più si cerca di vedere, più si fa strada un senso di impotenza, e l’empatia quasi lavora contro: sentiamo il dolore altrui, sentiamo la responsabilità di non essere indifferenti, ma sentiamo anche i limiti del nostro agire, il disorientamento che accompagna la domanda “che fare?”.

Vogliamo essere chiari su questo punto: nessuna analisi di questa guerra può prescindere dal diritto del popolo ucraino di difendersi da un’invasione, nessuna analisi può pretendere di essere “realistica” al di fuori di questo quadro. Ciò non viene attualmente riconosciuto appieno nel dibattito pubblico, ed è la principale responsabilità di cui dovrebbero farsi carico politica e informazione, e di cui dovremmo farci carico, per quanto possibile, come cittadini. Non è pensabile di elaborare una qualunque prassi politica o risoluzione del conflitto fuori da questa prospettiva, e di seguito cercheremo di spiegare il perché.

C’è un lavoro emotivo che viene sottratto, nell’esibire troppe certezze nello scenario attuale, un’autoeducazione che non viene soddisfatta a monte, ed è poi taciuta allo spettatore, al lettore, all’ascoltatore. Proprio per questo per noi ascoltare, leggere, informarsi sono diventati strumenti di lavoro ancora più necessari; una febbre della coscienza e dell’intelletto. Cercare sguardi, prospettive, spostando il più possibile lo sguardo a est si è imposto come esigenza conoscitiva e informativa, rispetto all’invasione in atto.

Per noi questo ha significato cercare nuove persone che potessero scrivere, cui abbiamo affiancato un lavoro di traduzione di articoli: su tutti il lavoro di Meduza, sito indipendente russo i cui giornalisti sono costretti a lavorare in esilio. Ma anche le parole del premio Nobel Dimitri Muratov, o le critiche all’eccezionalismo degli Stati Uniti fatte dal giornalista Zeeshan Aleem, secondo cui gli Stati Uniti, senza affrontare davvero gli errori commessi in Iraq e Afghanistan, non possono intestarsi una lotta tra poteri autoritari contro forze democratiche. Democrazia e informazione vanno di pari passo, far conoscere determinate realtà, determinati punti di vista è tutto fuorché operazione neutrale. C’è un lavoro di distanze da abbattere, semplificazioni e propaganda da superare, anche solo come appiattimenti prodotti dalle paure razionalizzate. Quanti si erano davvero interessati all’Ucraina prima di febbraio, e quanto a fondo?

Questo lavoro ha amplificato un senso di spaesamento nel guardare ai temi che dominano il dibattito pubblico, da destra a sinistra, relativamente all’invasione russa dell’Ucraina. Come se “questa parte del mondo” non sapesse fare a meno di parlare di sé, non sapesse mettersi un attimo di parte; come se occupare la scena, anche solo per criticarsi ferocemente, sia preferibile al lasciare agli altri il compito di spiegare, di aiutare a capire, di indicare possibili soluzioni. Come se non sapesse tradurre, portando significati ed esperienze da una sponda all’altra dell’Europa, ma solo parlare osservando e compiacendosi. Manca la schietta verità che per esempio anima le parole dell’ex console russo Boris Bondarev:

La guerra aggressiva scatenata da Putin contro l’Ucraina e di fatto contro l’intero mondo occidentale non è solo un crimine contro il popolo ucraino ma anche, forse, il più grave crimine contro il popolo russo.

Sentiamo dire che la Nato ha “provocato”, come se la geopolitica fosse una famiglia in cui bisogna essere accondiscendenti con il padre violento, sentiamo dire che quella ucraina non è resistenza, “come quella dei nostri partigiani”; che questi ucraini, via, alla fine sono testardi; che esistono dei nazisti in Ucraina, in particolare nell’esercito, che hanno compiuto crimini in passato. Che il problema è “l’imperialismo americano”. Sentiamo così venir meno un principio che mai avremmo pensato potesse diventare negoziabile, sequestrato da una razionalità apparente: quello del diritto a difendersi e a resistere contro l’oppressore. Quello di non dover dimostrare che questo diritto va meritato sul piano morale. Dovrebbe essere la meccanica dell’aggressione a legittimare il diritto a difendersi, non le qualità dell’aggredito. Se ci si sofferma su di esse, mentre intanto le qualità dell’aggressore, le sue motivazioni reali, i suoi mezzi restano il più possibile sullo sfondo, la dinamica è quella del victim blaming proiettata su uno scenario bellico.

Quando gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq nel 2003, chi si è opposto a quell’invasione non ha preso in considerazione il principio che si potesse davvero “esportare la democrazia”, che la “guerra preventiva” potesse essere una dottrina da imporre nelle risoluzioni internazionali. C’erano apparati di propaganda impegnati a dimostrare che Saddam Hussein avesse armi di distruzione di massa, c’erano giornalisti che si sono prestati a questo gioco alimentando l’idea di uno “scontro di civilità”. C’era, dietro tutti questi artifici, la realtà di un paese che ne invade un altro per interessi economici e strategici. Così è stato anche per l’Afghanistan. Abbiamo forse chiesto a curdi e turchi di smettere di combattere, quando Erdogan ha invaso il Rojava?

Contro tutto ciò in molti si sono opposti, all’epoca. E chi protestava con il suo “no”, protestava l’opposizione all’idea che possano esserci buone ragioni per invadere un altro paese, la logica folle dei “danni collaterali”, della “guerra preventiva”, la distruzione che genera contratti, appalti per depredare risorse, o per ricostruire. E veniva, certo, preso in giro, additato, schernito insultato da certa stampa – ancora al suo posto, in molti casi, oggi, a svolgere più o meno lo stesso compito di sempre – che parlava di anime belle, di ingenuità, e così via. Andavano di moda “rabbia e orgoglio”, lo “scontro di civiltà”. Non ricordiamo autocritica da parte di quelle voci che hanno prestato il fianco mentre la propaganda di guerra spacciava le sue “fake news”: la provetta di antrace esibita da Colin Powell alle Nazioni Unite, il falso dossier britannico sulle armi di distruzione di massa. Anzi, oggi molti di quegli stessi sono ancora lì, a pretendere di spiegare il mondo a chi, nei primi anni 2000, accusavano di essere “anima bella”, o “ingenuo”.

In tutto ciò, sarebbe sembrato folle, allora, relativizzare la contrarietà all’invasione dell’Iraq in base al principio che l’Iraq non fosse in effetti un paese democratico. Ma se Saddam era un dittatore e i suoi uomini compivano crimini impuniti, alla fine c’era dunque della “democrazia da esportare”? Non è mai stato questo il punto, e chi all’epoca ha rigettato quello schema di comodo non ha certo rinunciato a capire le ragioni del conflitto.

Oggi tutto questo non viene applicato nei confronti del popolo ucraino. L’idea che l’Ucraina sia un paese invaso, con tutto ciò che ne deriva sul piano del diritto internazionale, non sono un presupposto di buona parte dell’opinione pubblica. La scena è occupata, sempre, in tutto o in parte, da un eterno processo morale all’aggredito, con l’aggressore che sta sullo sfondo. Al massimo, se va bene, l’aggressore (il governo e l’esercito russo, Putin) e il suo crimine sono una premessa di rito, ammessa quel tanto che basta per poter poi dirigere il discorso dove interessa, problematizzando l’invaso. “Sì, Putin ha invaso ma…”, “Sì, solidarietà, ma…”. Quante iniziative di solidarietà vedete promosse attualmente sui media? Quante raccolte fondi, quanti numeri utili sono diffusi? Non è una costante che dovrebbe accompagnare le emergenze umanitarie?

Se il discorso politico, l’analisi della “complessità” avesse tra i suoi capisaldi il concetto di invasione, tra le paure che dominano il nostro immaginario non ci sarebbe solo la Terza guerra mondiale. Quella è una paura che riguarda noi, che riusciamo a sentire. Mancano però le categorie brutalmente politiche e belliche dell’annientamento, della pulizia etnica, del genocidio. Manca l’idea che il popolo ucraino stia lottando per non essere cancellato dall’invasore: manca la consapevolezza di una strategia disumana che passa o passerà per il massacro, la propaganda martellante, l’imposizione di programmi scolastici dove la lingua e la prospettiva del Cremlino sono le uniche ammesse, la depredazione del patrimonio artistico. Per l’adozione in Russia dei bambini ucraini deportati o rapiti.

Noi questa paura non l’abbiamo mai sperimentata come qualcosa che dall’orizzonte ci viene addosso e si insidia nella quotidianità. Al massimo l’abbiamo conosciuta simbolicamente, come strumento di infida propaganda, o come iperbole a buon mercato. Anche questo è privilegio: poter parlare dei “talebani” o “degli “stalinisti” del “politicamente corretto”, delle “dittature sanitarie”, della “polizia del linguaggio”; o travestirsi da deportati, proiettando nel simbolico quelle terribili esperienze avvenute in passato, o che avvengono ogni giorno, ma “in quei paesi là”. Quando però la cancellazione si manifesta, o getta anche solo la propria ombra, ecco che quello spazio prima occupato dal simbolo diventa un deserto (al massimo qua e là si trova qualche sparuto ritardatario che prova ad accasarsi tra le dune).

Il deserto di significati non è tuttavia fatto di silenzio e solitudine, è invece abitato da altro rumore, travestito spesso da “razionalità”, “realismo”, “scetticismo”. Non è un caso che di fronte ai massacri di civili compiuti a Bucha, siano arrivati, oltre ai prevedibili negazionisti di regime, gli scettici e i “complessisti”, a coprire di sofismi gli orribili effetti di una precisa strategia.

Ci sono alcune verità di fondo che sono omesse da simili discussioni, e che quindi accomunano questi atteggiamenti a prescindere dalle intenzioni. La prima è che rendere difficile documentare la guerra è una strategia portata avanti con metodo: i giornalisti sono stati ostacolati sia in Russia da una stretta repressiva, sia nei territori ucraini invasi, diventando bersagli sul campo – è così per ogni guerra. Dall’inizio dell’invasione in Ucraina sono morti almeno 23 giornalisti. L’ultimo è stato il francese Frederic Leclerc-Imhoff, morto dopo che il blindato di evacuazione in cui viaggiava è stato colpito da una granata russa. Perché avvengano massacri come quello di Bucha, c’è bisogno di tenere i giornalisti distanti, in modo da avere mano libera senza dover rendere conto a nessuno, senza che si abbiano prove. L’imprecisione dei media, il caos informativo, o meglio ancora il silenzio, sono condizioni necessarie al massacratore.

La seconda verità è che scenari come quello di Bucha sono esattamente ciò che ci si deve aspettare da un invasore che vuole annientare l’invaso, che omicidi, stupri e saccheggi sono qualcosa che da sempre accompagna le invasioni. Per la Russia era già successo in Cecenia, come denunciato tra gli altri da Anna Politkovskaja, così come in Georgia. Ma se così non fosse, perché bombardare a tappeto le città, perché radere al suolo? Cosa si crede, che bombe, missili e granate colpiscano solo militari “cattivi” e al tempo stesso risparmino gli ucraini russofoni? Che davvero a Mariupol, a Bucha, al massimo siano morti solo “nazisti”? C’è bisogno del numero esatto, delle foto incontrovertibili, della testimonianza inoppugnabili, di 300 pagine di rapporto di una commissione (da stilare una volta finita la guerra, per forza di cose) per sapere che questo è esattamente ciò che è stato preannunciato il 24 febbraio? Non si può usare il dovere di accuratezza, la potenziale informazione parziale, per alimentare la sospensione di giudizio a prescindere. Si può porre rimedio agli errori giornalistici; con le vittime dei massacri ciò non è possibile.

Come se ciò non bastasse, grazie alle tecnologie e alla bravura di giornalisti come quelli del sito Bellingcat, su Bucha sono arrivate le conferme del massacro compiuto e delle responsabilità russe in tempi rapidi. Questo ha portato al centro del dibattito la volontà di sterminio della Russia? Chi diceva “né notizie né verità” ha ammesso i propri errori, ha chiesto scusa? Se è successo ce lo siamo perso. Se non è successo allora c’è un debito di credibilità da saldare. In ogni caso ci scusiamo con chi leggerà nelle nostre parole un atto di accusa (“filoputinismo”). Lasciamo ad altri il dibattito sulle etichette, e facciamo nostre le parole di Albertina Soliani, vicepresidente dell’ANPI, che così ha replicato alla pochezza dimostrata nel caso specifico dal suo stesso presidente:

La prima cosa che doveva importarci non era una commissione d’inchiesta, ma dire con chiarezza che quello che era accaduto era la conseguenza diretta dell’invasione della Russia. E invece si è continuato a discutere di molte altre cose, commissioni d’inchiesta, responsabilità della Nato… “Si condanna l’aggressione russa” è una tipica espressione del linguaggio politico del Novecento: si dichiara che si condanna per poi andare avanti a parlar d’altro. E invece si deve condannare e punto. E poi chiedere che tutto questo si fermi e dichiararlo con tutte le proprie forze. Invece è come se io percepissi che non c’è un sufficiente scandalo per quello che è accaduto e sta accadendo, è come se avessimo normalizzato la guerra cercando di spiegarla. Facciamo anche noi i politologi e ci mettiamo a cercare le ragioni per cui c’è stata la guerra. Ma l’umanità sta soffrendo enormemente e ci vuole una reazione vera, come al tempo della Resistenza.

Concentrare il dibattito sul tasso eventuale di “nazismo” dell’Ucraina è forse il più grande successo della propaganda russa. Lo scriviamo consapevoli che una semplificazione di riflesso si accenderà in alcune persone: “ma come, adesso non posso parlare del battaglione Azov?”. Lo scriviamo avendo ben osservato il sistematico benaltrismo che mescola fatti storici con elementi fuori contesto o falsificazioni per spostare il focus della discussione – immaginate se ogni volta che si parla del Terzo Reich arrivasse qualcuno a dire “e allora Dresda?”. Lo scriviamo perché non ci risulta che a nessun livello, prima dell’invasione e durante i vari tentativi di pace, sempre rifiutati da Putin, sia mai stato chiesto di sciogliere il battaglione Azov, o di sciogliere quei partiti di estrema destra che, in Ucraina, viaggiano attorno al 2%.

Chiunque abbia studiato il mondo russo e prima l’Unione Sovietica, chiunque abbia studiato la propaganda, la cultura di quell’imperialismo, sa leggere simbolicamente cosa significa quella parola, cosa significhi “nazista” nella retorica di regime: il nemico esterno e deumanizzato. Non esiste un “popolo ucraino” agli occhi dell’invasore, e proprio perché non esiste tutto è concesso contro di lui. Come detto di recente dalla scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievic: “La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territorio: ora abbiamo a che fare col fascismo russo”.

Lo ha confermato indirettamente Vladimir Soloviev, tra i propagandisti russi più vicini a Putin, condividendo un messaggio in cui l’Ucraina era definita “un’invenzione nazista dell’imperialismo polacco, americano e tedesco”. Questa invenzione è paragonata a un “cancro al cervello che impedisce di ricordare pensare”; gli ucraini sono paragonati a zombi. Questo linguaggio è quella soglia che ideologicamente bisogna varcare per arrivare ai massacri e ai genocidi. Qualcosa che, ad altre altezze cronologiche e geografiche, abbiamo per esempio già visto in Ruanda.

Mentre magari ci interroghiamo su ciò, possiamo star sicuri che paesi come Finlandia e Svezia lo hanno capito perfettamente, così come altri paesi nell’area baltica. Da ciò scaturiscono le richieste di adesione (c’è chi ha parlato scorrettamente di “annessione”, tradendo così le proprie storture ideologiche): dalla consapevolezza che chiunque, un domani, potrà essere definito “nazista”. A inizio maggio, infatti, sono comparse a Mosca dei poster che raffiguravano personaggi storici svedesi vicini al nazismo, con lo slogan “Noi siamo contro nazisti, loro no”.

Dobbiamo credere che ci sia un governo neonazista in Ucraina? Dobbiamo credere che le forze di invasione sappiano in quali territori e in quali aree civili si nascondono, con precisione millimetrica? Dobbiamo credere che i militari russi del battaglione Wagner siano partigiani? Dobbiamo credere che i militari russi con la “Z” o altri simboli più espliciti siano criptosocialisti? Dobbiamo credere che se l’Ucraina si dovesse arrendere ci sarà una specie di Norimberga? Dobbiamo ritenere questi presupposti frutto di un’analisi politica seria e approfondita?

Ma ragioniamo per assurdo, prendiamo per vera la motivazione offerta da Putin. Dunque è lecito invadere un paese per “denazificarlo”? E per defascistizzarlo? In Italia, tra i partiti in cima ai sondaggi ne abbiamo uno con la fiamma tricolore nel simbolo. Vari suoi esponenti vengono ogni tanto sorpresi in “gaffe” o “dichiarazioni shock”; persino saluti romani in Parlamento. Le nostre forze dell’ordine venti anni fa anni fa hanno macchiato il paese con “La più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale”. La toponomastica del nostro paese non ha saputo fare i conti col passato, o è persino sottoposta di amministrazione in amministrazione a uno smaccato revisionismo.

Ci limitiamo a pochi esempi relativi solo all’Italia, e domandiamo: sono forse buone ragioni per invaderci? Il solo pensiero sembra pura fantasia senza alcuna aderenza col possibile. Ma è anche questo il punto. In cuor nostro facciamo calcoli e analisi sapendo che questo conto a noi non toccherà mai, che mai vedremo le immagini di una città portuale italiana, per esempio Genova, rasa al suolo come Mariupol. Ci concediamo il lusso di non fare i conti col passato, accettiamo nel presente queste contraddizioni, alcuni settori di società e alcune élite vanno persino più in là, arrivando al sostegno aperto. Ma questo non lo concediamo a paesi dell’Europa orientale, anzi: ci permettiamo anche di analizzare il loro rapporto con l’Unione sovietica, l’incubo totalitario che li ha soggiogati fino a pochi decenni fa. E magari chiamiamo gli invasori “partigiani”. Da “questa parte” del mondo abbiamo democrazie così forti da poterci concedere il lusso di post-fascisti che concorrono alle presidenziali, come Marie Le Pen?

Invece di abboccare all’amo della “denazificazione”, dovremmo iniziare a parlare di “deucrainizzazione” e “russificazione”, e rapportarci politicamente in risposta a queste direttrici, conseguenti all’invasione.

Il velenoso miscuglio di pregiudizi, propaganda, presunzione, autoreferenzialità e sciatteria ha naturalmente toccato anche la questione sulle trattative di pace. Diventa davvero difficile parlare di questo complicato processo. Si è arrivati a un certo punto a far passare che la NATO volesse imporre all’Ucraina di non riconoscere l’annessione russa della Crimea.

Davvero non capiamo come si possa parlare o scrivere della Crimea come se fosse stata legalmente annessa con un referendum, come se non si fosse trattato di un voto estorto puntando la pistola alla tempia a una regione, con le truppe militari russe presenti sul territorio. Chiunque dice ciò non si è nemmeno preso la briga di verificare che quel voto non è mai stato riconosciuto dalle Nazioni unite: anche la Cina ha evitato il riconoscimento, astenendosi.

Anche su questo aspetto il puntare l’attenzione sull’Ucraina, quasi fosse una persona testarda che non sa quando è il caso di mollare. “Qualcosa dovranno pur cedere!” si sente dire da più parti”, come se fosse un problema di mentalità – poveri ucraini cui nessuno ha spiegato come funziona la diplomazia internazionale! Così intanto passano sottopiano rischi tutt’altro che ipotetici, ben più sostanziali nelle conseguenze. Uno scenario in cui la Russia dovesse ottenere il controllo del Mar Nero, e da lì il monopolio del traffico merci via mare, non comporterebbe fornire a Putin una nuova arma di ricatto verso l’Europa? Non indebolirebbe l’economia di un’Ucraina già provata dalla guerra?

Fa strano constatare che tanto più si pretende di parlare in nome della ragione pratica, tanto più si mostra di essere distanti dal cuore profondo di questo conflitto. Lo si può vedere persino nell’autorevole New York Times, nell’editoriale ufficiale della testata, The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready (“La guerra in Ucraina sta diventando complicata, e l’America non è pronta”). Dove si legge:

Gli Stati Uniti […] stanno cercando di contribuire a porre fine a questo conflitto, attraverso una soluzione che porti a un’Ucraina sovrana e a un qualche tipo di relazione tra Stati Uniti e Russia? Oppure gli Stati Uniti stanno cercando di indebolire la Russia in modo permanente? L’obiettivo dell’amministrazione si è spostato sulla destabilizzazione di Vladimir Putin o sulla sua rimozione? Gli Stati Uniti intendono ritenere Putin responsabile come criminale di guerra? Oppure l’obiettivo è cercare di evitare una guerra più ampia – e se così fosse, come si può affermare che l’intelligence degli Stati Uniti ha fonito informazioni per uccidere russi e affondare una delle loro navi?

Senza chiarezza su queste domande, la Casa Bianca non solo rischia di perdere l’interesse degli americani a sostenere gli ucraini – che continuano a perdere vite e mezzi di sostentamento – ma mette anche a rischio la pace e la sicurezza a lungo termine nel continente europeo.

Gli americani sono stati galvanizzati dalle sofferenze dell’Ucraina, ma il sostegno popolare a una guerra lontana dalle coste statunitensi non continuerà all’infinito. L’inflazione è un problema molto più grande dell’Ucraina per gli elettori americani e le perturbazioni dei mercati alimentari ed energetici globali sono destinate a intensificarsi. [… ]È indispensabile che le decisioni del governo ucraino si basino su una valutazione realistica dei propri mezzi e di quanta distruzione l’Ucraina possa ancora sostenere.

A questo editoriale ha risposto con estrema chiarezza il Kyiv Independent. Le parole di questa testata indipendente meritano di essere riportate e scolpite nella memoria, a beneficio anche di chi è davvero convinto che la resa dell’Ucraina sia un bene per l’Ucraina stessa:

Qualsiasi concessione alla Russia porterà prima o poi a una nuova guerra, mentre gli ucraini bloccati nelle regioni occupata dalla Russia saranno torturati, violentati o uccisi. Il New York Times sta pubblicando una storia dopo l’altra sull’inferno in cui la Russia fa vivere i civili ucraini nei territori occupati. Nel frattempo, il suo comitato editoriale suggerisce che l’Ucraina dovrebbe cedere territori alla Russia, dove senza dubbio si verificheranno altre atrocità.

La condiscendenza non è la voce della ragione. È paura e miopia, non farà altro che peggiorare le cose, come abbiamo visto troppe volte in passato.

Consentire alla Russia di annettere la Crimea ha incoraggiato la Russia a cercare di inghiottire il Donbas. Quando l’ha invasa nel 2014, facendo a pezzi uno Stato sovrano e uccidendo civili, la risposta tiepida degli altri leader mondiali ha fatto sì che il sanguinario dittatore russo si sentisse autorizzato a fare di più.

È ovvio che da allora sta pianificando l’invasione su larga scala dell’Ucraina. I leader mondiali e gli analisti hanno spesso affermato che uno dei principali errori di calcolo di Vladimir Putin è stato quello di supporre che l’Occidente gli avrebbe permesso di conquistare facilmente l’Ucraina. Non è stato così.

Ora il New York Times invita l’Occidente a fare ciò che Putin si aspettava: arrendersi.

Non fraintendete: se si accontenta un dittatore, le cui truppe si macchiano regolarmente di crimini di guerra, si provocherà un cambiamento geopolitico catastrofico.

Una vittoria militare russa porterebbe all’accaparramento di terre e alla conquista brutale come nuova norma. Consentire il successo di una dittatura fascista assetata di potere incoraggerà altre dittature a provarci.

Chi pensa che una resa dell’Ucraina, una trattativa in cui si conceda magari parte del paese rappresenti una riduzione del danno, cosa cosa pensa che succederà all’indomani della “pace”? Putin perderà ogni desiderio di espansione, ogni possibile rivendicazione verso paesi dell’ex-blocco sovietico, ogni desiderio di minacciare il ricorso ad armi nucleari? Cinquanta milioni di persone saranno di colpo incolumi, la cultura ucraina avrà modo di coesistere in pace con quella russa, andando a braccetto verso un futuro di coesistenza? Di nuovo: avremmo dovuto imparare la lezione da quanto è successo in Cecenia. Una simile sospensione del conflitto preparerebbe il terreno per criminalizzare l’eventuale resistenza civile nei territori concessi in nome della trattativa, intanto che la “russificazione” entra in una nuova fase. Si rischia di far radicare odio e vendetta per i decenni a venire.

Vogliamo sottolineare un altro punto sollevato dal Kyiv Independent: sul piatto della bilancia non è soltanto il destino dell’Ucraina invasa. C’è il rischio di sdoganare “l’invasione giusta” come procedura di risoluzione dei conflitti. E se un domani potenze nucleari come Cina, India o Corea del Nord decidessero di adottare il “modello Putin” per reclamare territori che considerano loro? Dovremmo allora renderci conto che Kyiv era una Danzica che abbiamo preferito abbandonare per un folle calcolo, perché sul piano morale ci offendeva l’idea di usare la parola “resistenza”? Perché a un certo punto, bontà nostra, ci siamo convinti che assecondare un dittatore costituisse una ragionevole riduzione del danno?

Dopo l’articolo sul “dilemma del carrello” e una certa visione morale per assoluti, abbiamo ricevuto alcune reazioni risentite. Come se avessimo deciso di demonizzare il pacifismo; come se ci fosse una nostra linea editoriale persecutoria al riguardo. Reazioni che ci hanno stupito nella misura in cui, quando si era trattato di valutare se pubblicare l’articolo o meno, a colpirci era stata proprio la chiarezza della scrittura e la mitezza del tono.

Vogliamo essere chiari e trasparenti su questo punto. Se ci sono iniziative in atto legate alla solidarietà, se ci sono movimenti e reti nonviolente attualmente impegnate verso l’Ucraina, o verso dissidenti russi, siamo disposti per quanto possibile a dare spazio attraverso i nostri canali (del resto abbiamo già segnalato a inizio invasione alcune associazioni che era possibile sostenere).

Ma non siamo interessati a ospitare un dibattito su ‘pacifismo sì/no’, settimane, mesi di discussioni non propedeutiche a un’azione effettiva: sarebbe come se, nel momento in cui una persona è aggredita di fronte ai nostri occhi, e rischia di essere uccisa, i presenti si mettesserro in cerchio a discutere se la legittima difesa sia giusta o meno; se alla fine, per scongiurare l’omicidio, all’aggreddito non convenga piuttosto smettere di lottare. Il fine è il mezzo di quel discutere coinciderebbe con l’inazione; il dibattito ne sarebbe solo la forma. Immaginate poi di essere uno dei tanti ucraini che vivono in Italia, e di assistere a un infinito dibattito tra firme che baruffano se sia giusto intervenire, o sulle ragioni del pacifismo. Non percepireste prima di tutto un senso di spreco?

Ci sono iniziative di solidarietà che si sono già attivate, come per esempio la Carovana della pace che ai primi di aprile ha collegato Gorizia a Leopoli, portando aiuti in Ucraina e accogliendo sfollati. Negli stessi giorni, su Avvenire il sociologo Stefano Allievi ha scritto:

Non è pacifista chi si dice a favore della pace, ma chi fa qualcosa di concreto per produrre pace. Non è guerrafondaio chi sostiene che gli ucraini hanno il diritto di difendersi dall’aggressore anche con le armi, ma chi pensa che le armi siano l’unico modo per reagire all’aggressione russa. E, infine, il problema non è quanto, ma come si spende: se aumentassimo le spese militari per organizzare un esercito di attivisti esperti nelle forme di difesa popolare nonviolenta, di resistenza e di boicottaggio, oltre che nell’uso delle armi come extrema ratio, si tratterebbe di denari spesi bene, utili in tempo di pace e per preparare la pace, oltre che in tempo di guerra.

Allievi si spinge persino oltre quanto fatto finora: “Andiamo a praticarla, questa solidarietà, questo impegno attivo contro la guerra e contro l’ingiustizia: con una grande marcia della pace (ma non a casa propria: troppo facile!) che coinvolga milioni di cittadini europei, che si mettano in cammino verso l’Ucraina, e poi verso la Russia”.

Questo sul piano teorico avrebbe senso: immaginate una marea sterminata di persone a sfidare le leggi che impediscono manifestazioni contro la guerra, brandendo cartelli e striscioni scritti in russo. Potrebbe un regime arrestare milioni di persone arrivate da tutto il mondo? Gli esecutori materiali della volontà di un tiranno quanta forza hanno in corpo per obbedire ciecamente? E tuttavia dobbiamo ricordare – è un lavoro ingrato, ma necessario – che questo genere di marce comporta un prerequisito: accettare il rischio di morire, accettare che alcuni saranno percossi, o arrestati e torturati, o uccisi. Lo abbiamo visto in India, lo abbiamo visto a Selma, in altri tempi e contesti.

Ciascuno può citare l’attivista o il filosofo nonviolento che preferisce per dire che sbagliamo, che non abbiamo capito nulla. Noi preferiamo ricordare come Alexander Langer affrontò simili dilemmi, quando scoppiò la guerra nell’ex Jugoslavia. Noi preferiamo ricordare un fatto incontrovertibile: azioni nonviolente, in particolare su larga scala, richiedono un lungo ed elaborato processo di formazione. Non è qualcosa che può essere improvvisato all’ultimo. Forme localizzate, azioni spontanee sono possibili: ne è un esempio la folla che ha fermato l’esercito di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sabotaggi di vario tipo hanno sempre accompagnato la resistenza alle guerre.

Ma nella logica su vasta scala di questo conflitto, chi invoca la nonviolenza, che azioni ha in mente? Quanti attivisti può mobilitare, e in che tempistiche? Gli ucraini dovrebbero mollare le armi e operare solo come scudi umani di fronte all’esercito invasore? Dovrebbero, cioè, continuare a opporsi, ma da disarmati? Se sì, sulla base di cosa ci si arroga questa richiesta? Saremo disposti a fare altrettanto?

La pace non può che essere un obiettivo sul lungo termine, ora. Un risultato politico complesso che richiederà un impegno duraturo e specifico. Ci attenderanno in futuro dei processi di pacificazione per evitare che due popoli si considerino eterni nemici per faide senza fine – pensiamo ai processi di pace nel Sudafrica post-apartheid, al già citato Ruanda, alla Ex Jugoslavia. Lo stesso popolo russo dovrà elaborare, in un modo non troppo dissimile dalla Germania di Hitler, un senso di colpa collettivo per ciò che il proprio Stato ha inflitto ad altri paesi. Servirà mettere mano alle ferite che la guerra provoca fuori, dentro e tra le persone.

Qualcosa certo può essere fatto già ora. Mettere in prospettiva che finito questo conflitto sarà doveroso trasmettere la lezione del disarmo, in particolare quello nucleare. Spezzare i muri delle politiche che impediscono l’accoglienza, denunciare i fascismi che vorrebbero distinguere profughi “veri” e “finti”. Mettere gli ucraini al centro del dibattito come interlocutori, e non al servizio dell’industria che produce contenuti. Evitare che nel mondo i russi e la cultura russa diventino untori per colonne infami, cercare il più possibile di aiutare chi vuole defezionare dal regime, mettere a disposizione programmi speciali per ospitare ricercatori, intellettuali, artisti. Ricordare dall’esterno, per chi vive entro le mura di quella dittatura, che non tutti sono a favore dello sterminio, non tutto coincide con quello che la propaganda di regime propugna come unica verità. Aprire crepe, lasciare in vita possibilità, anche solo come sussurri.

Ma per fare ciò, dobbiamo tornare ai precedenti storici di invasioni, e ricordarci come le abbiamo affrontate. Possiamo solo affidarci agli imperfetti corpi nazionali e sovranazionali a disposizione, pretenderne la dovuta trasparenza: Onu, Unione europea, governi, partiti, università, organizzazioni non governative, associazioni e così via. Possiamo, come soggetti politici, agire attraverso le forme collettive a disposizione, creare nuove connessioni o intensificare quelle esistenti. Non esistono posizioni giuste, esistono azioni imperfette di cui prendersi fino in fondo la responsabilità.

E se qualcuno è convinto del contrario, attendiamo che metta in pratica soluzioni migliori, dando un esempio da seguire.

Nell’immagine: Il teatro di Mariupol distrutto dai bombardamenti russi – fotogramma video CNN

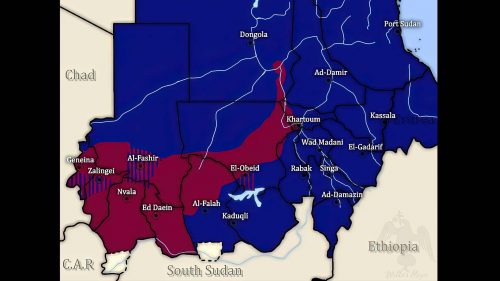

Perché i due generali nemici cercano l'appoggio interessato di Mosca

La crescita delle IA generative sembra incompatibile con gli impegni ambientali – spesso di facciata – delle aziende tech più energivore