Una Terra senza popolo, dei popoli senza Terra

In ricordo di Bruno Latour, il filosofo “ecologista” scomparso ieri

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

In ricordo di Bruno Latour, il filosofo “ecologista” scomparso ieri

• – Redazione

La vena “civile” nei versi di Remo Fasani, di cui sarà prossimamente celebrato, con un convegno, il centenario della nascita

• – Pietro Montorfani

Un duplice appuntamento televisivo settimanale con la cultura alla RSI

• – Enrico Lombardi

Riflessioni sul piacere sottile nel vedere le difficoltà o le sofferenze altrui, e compiacersene

• – Redazione

Quest’anno il riconoscimento per la pace va a chi si batte contro le derive autoritarie e imperiali del putinismo

• – Aldo Sofia

A sorpresa (ma neanche troppo, per gli addetti) Monsignor Lazzeri ha annunciato di voler lasciare la sua carica. Non pochi gli interrogativi, sulla decisione stessa e sul prossimo vescovo

• – Pietro Montorfani

Se i media, per definizione, devono esprimersi in termini “critici” sulla realtà vengono subito considerati come orientati politicamente, a tutto vantaggio di chi li qualifica, li paga, li condiziona

• – Silvano Toppi

Fra ipotesi di default, accorpamenti, ristrutturazione e nazionalizzazione è urgente trovare una via d’uscita sostenibile

• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

All’opera fortemente autobiografica di Annie Ernaux il Premio Nobel per la letteratura 2022

• – Enrico Lombardi

In ricordo di Bruno Latour, il filosofo “ecologista” scomparso ieri

È morto ieri, all’età di 75 anni Bruno Latour, uno dei massimi pensatori francesi di questi ultimi decenni, filosofo, sociologo, scrittore eclettico, che nelle proprie riflessioni ha dato grande risalto ai temi della natura, della sostenibilità ecologica di fronte alla crisi climatica. È a Latour, insieme a James Lovelock, che si deve l’affermazione del temine “Antropocene” per definire la nostra epoca come determinata geologicamente dall’uomo, con tutte le conseguenze che stiamo drammaticamente constatando e vivendo. Autore prolifico di corposi saggi filosofici di carattere accademico, Latour è stato però sempre attento a trovare un linguaggio che rendesse accessibili le sue riflessioni ad un pubblico non propriamente specialistico, specie per lanciare il proprio grido d’allarme verso una situazione come quella climatica, che ha sempre giudicato centrale per ogni riflessione di carattere filosofico, sociologico, politico. Fra i titoli più recenti, tradotti anche in italiano, segnaliamo “Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica”, (Cortina, 2018), “La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico”, (Meltemi, 2020) ed il recentissimo “Dove sono? Lezioni di filosofia per un pianeta che cambia”, (Einaudi, 2022).

Per ricordare la figura ed il pensiero di Bruno Latour, proponiamo qui una sua intervista concessa a Camille Riquier, apparsa nel numero di gennaio-febbraio 2021 della rivista Esprit, ripresa ed adattata dal sito “Effimera.org”. (red.)

Bruno Latour è stato criticato per la sua teoria dell’Antropocene e in generale delle conseguenze del cambiamento climatico, che ignora l’evidente connessione fra questi fatti e la deriva sempre più inquietante del neoliberismo globalizzato, cioè dell’attuale stadio dello sviluppo capitalista. Tuttavia, l’interesse di questa intervista sta non solo nel fatto che essa rappresenta una sorta di sintesi dei suoi oltre 20 anni di elaborazione teorica, ma anche nel suo documentare efficacemente le contraddizioni e illusioni dei “moderati” in questo campo. La posizione di Latour è in parte paradossale perché da un lato denuncia le scelte dei dominanti trainati da Trump e arriva anche a dire che hanno dichiarato guerra al genere umano, ma dall’altro resta ancorato all’idea che occorra superare le opposizioni e il conflitto locale-globale e destra-sinistra, proponendo di militare tutti come terrestri.

Bruno Latour, lei ha pubblicato nel 2015 “Face à Gaïa”, che prolungava una riflessione cominciata con il suo “Enquête sur les modes d’existence”. Il titolo del suo ultimo libro, “Où atterrir? Comment s’orienter en politique” fa pensare a Kant e al suo «Cosa significa orientarsi nel pensiero?» (1786), scritto occasionale che proponeva di orientarsi senza Dio come riferimento. Con la sua opera, si tratta di orientarsi senza la natura come riferimento?

Si torna piuttosto un secolo e mezzo prima di Kant, cioè al momento in cui ci si rende conto che occorre rifare tutta la cosmologia che legava insieme, all’epoca, religione, geografia, scienze e politica a causa della scoperta del Nuovo Mondo. Il parallelo, se si può fare, rinvia a chiedersi cosa sia successo con la rivoluzione scientifica, che ha diviso queste diverse figure cosmologiche, con ciò che ci succede oggi a causa della scoperta di un “nuovo” Nuovo Mondo. Il mio ultimo libro è piuttosto una nona conferenza di “Face à Gaïa” che prende in conto l’uscita di Donald Trump dall’accordo di Parigi [la COP21 del 2015].

Sinora, nessun capo di stato aveva avuto la faccia tosta di rivelare chiaramente ciò che era evidente: la questione del clima è una questione di guerra e di pace che da trent’anni riorganizza tutta la geopolitica. Prima di tale abbandono [dell’accordo COP21], l’opinione era immersa ancora in una specie di pacifismo generale, tipico dello spirito ONU e delle Conferenze per il clima da Rio in poi. Si pensava di trovare la soluzione a forza di buona volontà. Il presidente Trump ha chiaramente detto che gli Stati Uniti dichiarano guerra agli altri paesi e che questi avevano dei problemi di mutamento ecologico che non riguarda minimamente gli USA. È la prima volta che un paese abbandona il mondo comune. È ammettere infine chiaramente che l’ambiente è la grande questione geopolitica. Prima, alcuni potevano dire : «Noi non abbiamo gli stessi valori, né gli stessi interessi sociali o economici», ma nessuno aveva ancora detto: «Il mondo materiale nel quale voi vivete non è il mio». Il presidente Macron se n’è subito appropriato, mentre non era particolarmente interessato a tali questioni. Ha visto che poteva farne materia politica.

Per quanto riguarda Donald Trump, in che senso si può parlare di un «complotto» che consisterebbe nel negare la realtà?

Parlo di complotto per fare riflettere; non ho la benché minima prova. È semplicemente evidente che c’è un legame tra deregolamentazione e sfruttamento delle diseguaglianze e anche, come s’è visto con i Paradise papers, un’organizzazione offshore sistematica. Occorre semplicemente aggiungere l’ipotesi che, negli anni 1980 e 1990, delle persone che hanno cominciato a comprendere la serietà della questione climatica si sono organizzate per fuggire o mettersi al riparo da tali situazioni. Mettersi al riparo può anche consistere nell’organizzare la negazione della situazione climatica, in modo da dissimulare la fuga. Penso che sia evidente, nel governo Trump, che da tal punto di vista è molto coerente, una visione assai chiara di ciò che è l’organizzazione di una separazione, di una fuga generalizzata verso l’offshore. La metafora è chiara: la costruzione di un muro attorno all’American way of life, che non tenta neanche più di far finta di interessarsi alla questione generale della solidarietà. I conservatori che restano nell’orizzonte del liberalismo non hanno mai detto che bisognava abbandonare il resto del mondo alla sua sorte. Occorre capire a che punto il trumpismo differisce dal pensiero conservatore, come dal pensiero liberale o semplicemente repubblicano; è un’anomalia politica che non si spiega che con la reazione al nuovo regime climatico.

Il progetto che animava le nazioni nel dopoguerra era la mondializzazione: si trattava di abbandonare il locale, l’attaccamento a una patria, a una nazione. Questo struttura il progetto moderno su una negazione della natura. Péguy diceva che la modernità aveva voluto sopprimere i mondi arretrati, ma essa ha soppresso questo mondo costruendone un altro, modellizzato secondo i parametri d’ordine e di misura. Durante tre secoli, la natura ci ha lasciati tranquilli ma essa ritorna, come un attore politico a parte intera che ci obbliga a orientarci diversamente.

Abbiamo capito a che punto, stranamente, i Moderni erano poco materialisti e avevano una visione molto idealista della materia, un intasamento di clichés molto vaghi su un mondo comune molto mal definito. Uno dei pilastri di tale ordine comune era la condivisione di un vettore che andava dal locale e dall’arcaico verso il globale e il futuro. Tale cliché permetteva di distinguere ciò che è reazionario da ciò che è progressista. Il disorientamento attuale rende questa distinzione più difficile nella misura in cui si ritorna, in tutti i paesi del mondo, a una definizione regressiva dello Stato-nazione nel migliore dei casi, alle radici etniche nel peggiore: l’orizzonte comune é stato esplicitamente abbandonato. Questa non era certo la principale preoccupazione dei governi da dopo la guerra, ma nessuno l’aveva esplicitamente abbandonata, in particolare gli Stati Uniti, che avevano preso la responsabilità di proteggerci, dando agli Europei la sensazione di essere coperti sotto il loro ombrello, atomico quanto morale. Chi scriverà ancora, come Jacques Maritain poteva farlo nell’Encyclopædia universalis, che «l’America dà un’immagine dell’uomo generico»? Più nessuno dirà questo. Tale abbandono dell’universalità da parte degli Stati Uniti per mantenere una vita offshore è una novità storica.

Di fronte alla nuova sfida che ci attende, la nostra maniera di strutturare la vita politica non è adeguata: tutti i problemi che ci attendono – la crisi migratoria, il populismo, le diseguaglianze – sono legati e lei ritiene che sia questo stesso legame, cioè il cambiamento climatico, che è negato.

Sinora, la questione dell’appartenenza al suolo e al territorio non è stata sistematicamente capita/elaborata dalla sinistra. È per questo che la sinistra ha sempre avuto un problema con l’ecologia: vi ha trovato un lato reazionario che l’obbligava a parlare di questioni materiali e quindi di suolo, di animali, di piante, di vita, di clima – dalle quali essa pensava di essersi infine distaccata diventando moderna. L’orizzonte dell’emancipazione che proponeva non andava mai nella direzione dell’appartenenza al suolo. Lo stesso uso delle parole suolo e appartenenza, sino a tempi recenti, era considerato come tipicamente reazionario. Bruscamente, ci si rende conto che la questione dell’appartenenza a un suolo deve essere presa in conto e che diventa quella di una Terra da curare. Evidentemente, non è lo stesso territorio nazionale o etnico verso il quale si sta regredendo da quando l’orizzonte della modernizzazione è diventato impossibile.

La congiuntura forma un triangolo: per prima cosa, l’orizzonte della mondializzazione continua, sotto la forma barocca di una super-modernizzazione futurista e post-umana, che immagina di non dover trattare i problemi di miliardi di persone diventate semplicemente sovrannumero; in secondo luogo, una regressione massiccia, in tutti i paesi, verso delle appartenenze etniche o nazionali; e infine, la questione di un altro modo di stare al mondo, un ancoraggio al suolo mondiale, che non è il suolo fatto di sangue, morti, cimiteri e chiese. È là che bisogna tracciare una nuova opposizione tra l’orizzonte utopico del ritorno al suolo natale e la nuova questione del terrestre.

Non si tratta più di sapere se si è di sinistra o di destra, ma se si è terrestri o no: Avete pensato alla materialità di un suolo sul quale noi ci ritroveremo in nove o dieci miliardi? È a questo livello che la questione delle migrazioni diventa centrale e si confonde con la questione climatica. Le persone che non pensano che la questione climatica sia importante, o che la negano, vedono molto bene la questione delle migrazioni; è questa che trascina tutti i paesi, elezioni dopo elezioni, e spinge a tornare alle frontiere nazionali quando sono le meno adatte alla questione climatica come a quella dei rifugiati.

Finché non sarà presa in conto la questione del terrestre, si resta nell’alternativa tra la fuga in avanti super moderna e il ripiegamento identitario. La sua via politica potrebbe essere quella del centro?

Piuttosto quella di un decentramento. La politica si definisce in base a un’opposizione, ma anche attraverso un luogo, un territorio. La destra e la sinistra oggi non funzionano più perché non hanno precisato il quadro materiale nel quale esse andavano a differenziarsi. Il mutamento ecologico obbliga a riproporre delle questioni politiche materiali: quanti siamo? A quale temperatura? Che cosa mangiamo? Dove abitiamo? Come ci sfruttiamo gli uni con gli altri? Come limitare lo sfruttamento? Tali interrogativi rilevano rispetto a ciò che si chiamava la questione sociale, ma con una definizione talmente ristretta del sociale che si dimenticava tutti gli altri elementi che compongono necessariamente il collettivo. È stata mal definita anche dagli stessi ecologisti, che non sono arrivati a tracciare il legame tra la questione sociale nel senso ristretto e la nuova questione sociale in senso esteso.

Come interpreta il fallimento dell’ecologia politica?

La nozione di natura ha fuorviato gli ecologisti, che non hanno voluto analizzare le sue proprietà politiche. C’è una specie di divisione assai tragica, a partire dalla fine della guerra del 1940, tra la questione sociale, nella sua definizione socialista, e una natura esterna. Ci si è interessati al sociale e non alla natura. Si è caduti nella trappola che sta nella Costituzione moderna, tratteggiata nel XVIII secolo, quella che distingueva la politica degli umani da quella della natura. I sociologi condividevano questa distinzione e da trent’anni cerco di convincerli che gli esseri non umani non formano una natura esterna alla società, ma fanno parte anch’essi del collettivo. L’ecologia ha accettato tale esteriorità della natura. Ora, il partito ecologista è scomparso, non è poi un male perché i partiti, in ogni caso, non sembrano più capaci di fare il loro lavoro di composizione delle denunce e rivendicazioni politiche. Ma la questione ecologica ritorna attraverso quella del territorio e delle migrazioni: come e dove andremo a vivere? Su quale Terra?

Lei critica anche la negazione della politica da parte dell’ecologia, che si è basata su una certa ideologia e ha fatto ricorso direttamente alla scienza e ai suoi risultati incontestabili per affermare l’esistenza del riscaldamento climatico.

Nel novembre 2017, Le Monde titolava: «Domani, sarà troppo tardi» a caratteri 60, cioè i titoli che si usavano se si doveva annunciare: «La Corea del Nord bombarda Washington». Eppure, tale genere di titoli non hanno alcun effetto: il giorno seguente si parlava di altre cose. È una situazione da pazzi: da un lato, la minaccia gravissima annunciata a gran voce da quindicimila ricercatori, dall’altro lato, un’inazione paralizzante. Mi interessa sempre più l’aspetto psicosociale di tale indifferenza: siamo bombardati d’informazioni, ma non abbiamo la dote affettiva, estetica e mentale per trattarle. Questa è la ragione principale del ritorno verso una definizione mitica dell’appartenenza alla nazione. Da un lato si apprende che è la fine del mondo e, dall’altro lato, che bisogna ritornare in modo rabbioso e brutale allo Stato nazionale, vedi etnico. Al fondo, tale attitudine si capisce: se si deve vivere una catastrofe, almeno restiamo alla gated community che conosciamo proteggendoci dietro un muro. D’altronde, il grosso come i piccoli fanno la stessa cosa: i ricchi fuggono nell’offshore, i piccoli nello Stato-nazione di una volta.

Come atterrare, trovare un suolo, orientarsi verso il polo terrestre, sapendo che se ne respinge più di uno?

In fondo, tutti i movimenti ecologisti puntano in tale direzione da centocinquant’anni. Le forze che chiamiamo progressiste già hanno cambiato la propria logica. Ci troviamo nella situazione tragica di perdita dei poli creati dalla mondializzazione e dalla nazione, ma la questione climatica è diventata centrale. Dalla geopolitica alle esperienze multiple delle femministe, passando per il ritorno dell’antropologia come forma contemporanea di resistenza, la moltiplicazione di opere sulla nuova materialità dei suoli, lo sviluppo assolutamente sorprendente delle arti del suolo e le esperienze agricole alternative, il paesaggio è già cambiato. Ma non c’è rappresentazione politica unificata, per mancanza di un orizzonte condiviso.

Lei propone una nuova opposizione: essere moderni o essere terreni.

Direi piuttosto terrestri; “terreni” fa un po’ contadini del Danubio. Il problema è che la definizione del mondo della modernità è molto astratta. Quando si elaborò il progetto moderno, non si conosceva la temperatura che avrebbe avuto il mondo moderno, né che si poteva arrivare a essere 9 o 12 miliardi di persone. Tali questioni fondamentali d’organizzazione della vita comune erano lasciate nella nebbia più completa, come nelle utopie classiche però derise. Bruscamente ci siamo accorti che la modernità è un’utopia e che i Moderni sono inadatti al futuro. Non siamo capaci di cambiare rapidamente nel momento stesso in cui le minacce si moltiplicano. Perché il mondo moderno ha una cattiva concezione del materialismo, richiede lungo tempo giungere ad una situazione d’allerta. Cosa divertente: si hanno esattamente le caratteristiche di ciò che si chiamavano «le società chiuse arcaiche», che si supponeva fossero incapaci d’adattarsi rapidamente alla modernità. Ora è questa, sembra, che è la più incapace di muoversi.

Come giudica la politica francese in occasione del summit Cop23?

(…) Non si può fare granché se la politica é lasciata allo Stato: le questioni ecologiche non possono essere trattate dal normale apparato dello Stato. Questo si occupa sempre di ciò che prima i militanti sono arrivati a rendere visibile; lo Stato non può mai anticipare le questioni future, cosa che è compito della politica dei ricercatori, dei cittadini, dei militanti e che lo Stato può organizzare solo dopo. Qui sta l’importanza delle zone da difendere (Zad), ancora irriducibili di fronte ai tentativi di captazione da parte dello Stato. Le questioni ecologiche restano esterne alle preoccupazioni sociali sin quando non c’è un popolo capace di legarle. La questione delle diseguaglianze territoriali – in senso lato – rinvia anche a ciò che chiamo le classi geo-sociali. C’è anche l’enciclica del papa, Laudato Si’, che traccia il legame tra diseguaglianze ed ecologia e che permette di mobilitare altrimenti la politica.

Il compito più urgente è il più lento: occorre trovare un popolo corrispondente alla questione ecologica, allo stesso modo in cui si è a lungo avuto un popolo che corrispondeva alla questione sociale. La ragione è che l’appartenenza a spazi territoriali resta troppo astratta. Non si sono ancora viste le connessioni che tale crisi ecologica offriva alla questione sociale: il popolo manca. Per trovarlo, occorre già poter determinare il territorio, il suolo, l’habitat sul quale vive.

Lei propone che delle lamentele e denunce siano rivolte all’Europa per passare in rassegna i problemi attorno ai quali un popolo potrebbe costituirsi.

La procedura pratica che propongo consiste in effetti in dei cahiers de doléances [quaderni delle lamentele e denunce] nel senso del 1789, che facciano una descrizione precisa, rapida e condivisa dei territori in lotta gli uni con gli altri, cioè delle classi geo-sociali installate e definite su un territorio. Ciò che delle persone senza molta istruzione erano capaci di fare due secoli fa dovrebbe essere fattibile oggi. Ognuno può definire dove atterrare. Non si può fare politica senza popolo e non si può avere popolo se non si ha territorio.

Evoco quindi l’Europa, a titolo personale, perché non si può chiedere dove atterrare, se non si dice dove si vuole atterrare. La questione europea mostra l’ambiguità delle appartenenze: l’Europa è allo stesso tempo nazionale, post-nazionale e regionale. Questa patria europea ha una buona scala: né troppo piccola, né troppo grande. Se alcune persone sono state sorprese da quella parte sull’Europa del mio libro, è perché ritengono che non si abbia il diritto di parlare dell’Europa come patria vissuta. Ora, anche se non la si valorizza positivamente, va riconosciuto che essa si trova definita negativamente per effetto dell’abbandono simultaneo degli Stati Uniti e del Regno Unito, senza dimenticare la Turchia, l’ostilità sempre pressante della Russia e la concorrenza della Cina. Non è forse questo che disegna l’Europa come zona da difendere?

La traduzione dal francese è di Salvatore Palidda.

Finora scettici nei confronti dell’appartenenza all’Unione Europea, i danesi stanno cambiando mentalità dopo la Brexit e la presidenza di Donald Trump. E soprattutto dopo la...

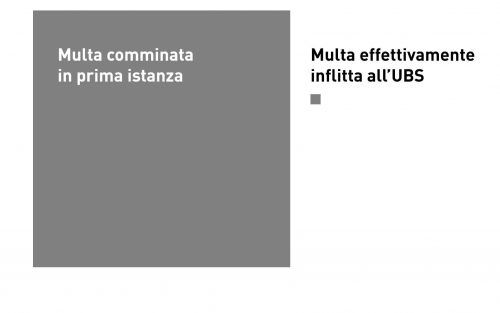

La banca svizzera paga complessivamente 1 miliardo di euro, ma la multa comminata dall’odierno verdetto è di mille volte inferiore a quello di prima istanza