Carl Lutz e la medaglia del Congresso USA

Il parlamento americano assegna il massimo riconoscimento civile al “piccolo console” svizzero che a Budapest salvò migliaia di ebrei, e che la Svizzera contrastò e poi ignorò a lungo

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Il parlamento americano assegna il massimo riconoscimento civile al “piccolo console” svizzero che a Budapest salvò migliaia di ebrei, e che la Svizzera contrastò e poi ignorò a lungo

• – Aldo Sofia

Le elezioni di quest’anno ripetono vecchi scenari socialisti, fatti di litigiosità e faticoso pluralismo

• – Fabio Dozio

Le radici della guerra d’Ucraina; spesso ignorata (anche a sinistra) la questione del centralismo russo nella polveriera ex-sovietica.

• – Yurii Colombo

Il liberismo non condiziona solo politica ed economia, ma anche il mondo della scuola, imponendo il sotterrraneo principio di concorrenza, predominio, dell’”ognuno per sé e contro tutti”

• – Saverio Snider

Di certo non “dialoga” con la letteratura scientifica che conferma il ruolo dello Stato nei processi e nei progressi economici del modello capitalista

• – Paolo Favilli

Gli interessi strategici statunitensi non mettono certo l’Europa al primo posto. E l’Europa, di fronte alla guerra, si ritrova sempre più divisa

• – Redazione

Quella mancante, quella pelosa, quella balorda

• – Silvano Toppi

Giustizia sociale e giustizia ambientale devono misurarsi anche e forse soprattutto con un riorientamento delle priorità socioeconomiche

• – Enrico Lombardi

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

In una serata televisiva dedicata ai 90 anni della Radio si è visto e sentito un po’ di tutto, senza capire bene cosa e perché

• – Enrico Lombardi

Il parlamento americano assegna il massimo riconoscimento civile al “piccolo console” svizzero che a Budapest salvò migliaia di ebrei, e che la Svizzera contrastò e poi ignorò a lungo

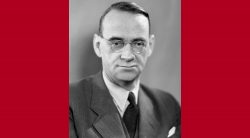

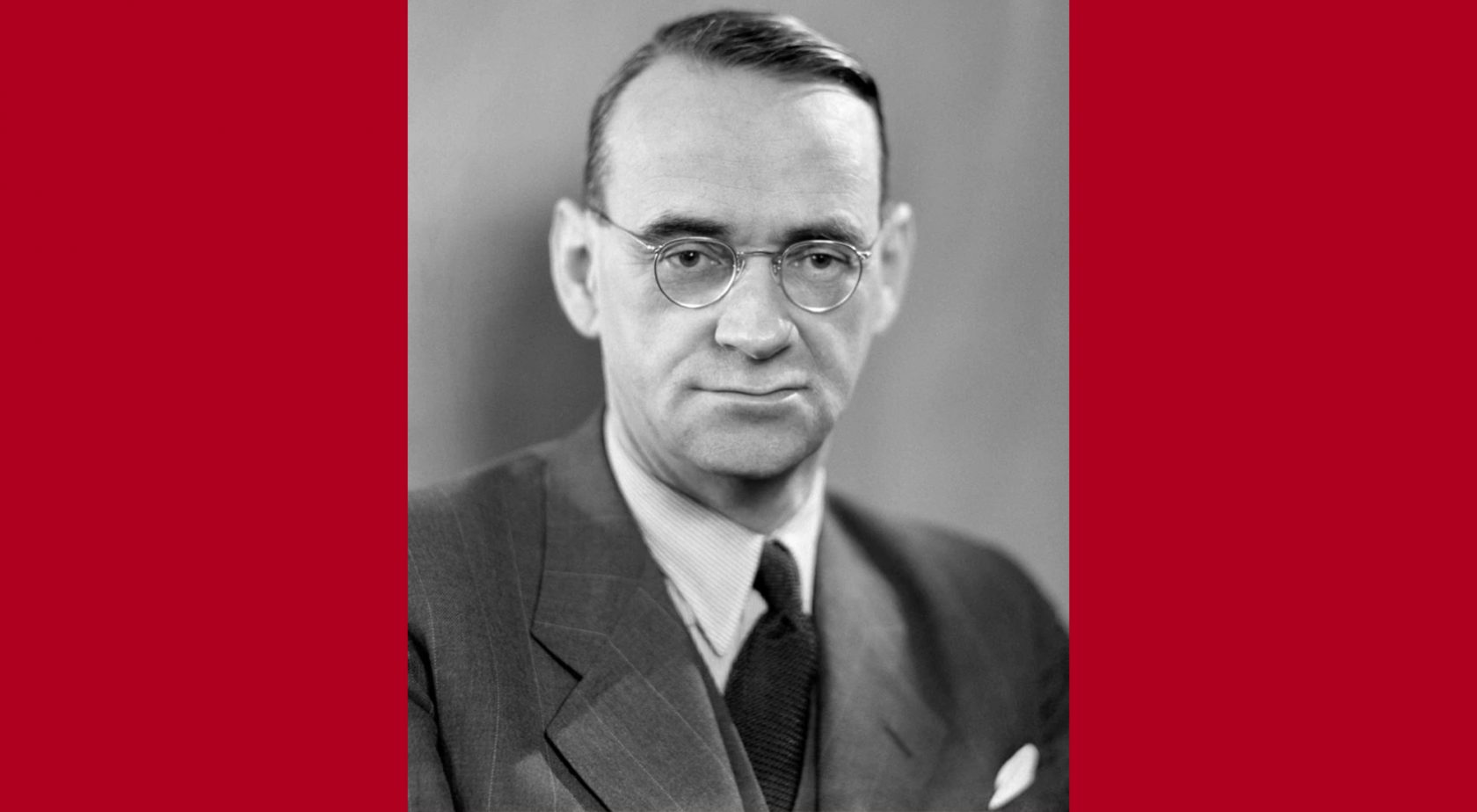

Certe grandi storie le puoi scovare in piccole notizie di cronaca. Così mi capitò all’inizio degli Anni Duemila. Ultima pagina di un quotidiano ticinese, non più di una manciata di righe, la breve segnalazione che a Tel Aviv era stata inaugurata la mostra fotografica dedicata “al console svizzero che in Ungheria salvò migliaia di ebrei”. L’Italia aveva già il suo eroe, Giorgio Perlasca, ex fascista ravvedutosi nella tragedia magiara; la Svezia già dal primo dopoguerra celebrava il ricordo di Raoul Wallemberg, ucciso dai nazisti o dai sovietici (e il corpo mai ritrovato), figlio di una delle famiglie più ricche del paese che doveva farsi perdonare i buoni affari con Hitler; e la Germania era già al corrente della “lista” di Oskar Schindler, prima attraverso un libro, poi grazie al premiatissimo film di Steven Spielberg.

Ma di quel console svizzero, di Carl Lutz, si sapeva poco o nulla. Anche se era già segnalato al museo della Memoria (lo “Yad Vashem”) di Gerusalemme, e l’Agenzia ebraica di Vienna lo aveva indicato come il “Giusto” che aveva strappato alle camere a gas di Hitler il maggior numero di ebrei rispetto a tutti i cristiani che avevano operato durante la Shoah, simbolo del “male assoluto”, e di milioni di morti, “colpevoli solo di essere nati”. Così scoprii, insieme a Enrico Pasotti, l’eccezionalità dell’uomo che ora gli Stati Uniti premiano, per i suoi meriti durante la Seconda guerra mondiale, con l’assegnazione postuma della medaglia d’oro del Congresso, la più alta onorificenza civile conferita dal Parlamento americano.

Annuncio passato quasi sotto silenzio nella Confederazione. Una sorte che si adatta perfettamente alla vicenda anche umana di Carl Lutz, a lungo più conosciuto e onorato all’estero che non in Svizzera. Per la serie “nemo propheta in patria”. Ma si trattò a lungo di una ‘dimenticanza programmata’, politicamente desiderata, volutamente scelta da Berna. Fu infatti scomodo per diversi anni il ricordo del console di origine appenzellese, che dovette personalmente confrontarsi e scontrarsi con Adolf Eichmann, l’ufficiale nazista incaricato dal Führer di organizzare, anche in Ungheria, le deportazioni che dovevano condurre alla “soluzione finale”, la sanguinaria distruzione delle comunità ebraiche, avvenuta troppo spesso con la complicità dei partiti fascisti locali (in terra magiara erano le Croci di Ferro, se possibile ancora più ‘volonterose’ delle SS nella caccia agli ebrei).

Carl Lutz – che a Budapest rappresentava anche gli interessi di Stati Uniti e Gran Bretagna – aveva spesso disobbedito agli ordini di Berna, aveva usato migliaia di falsi “passaporti svizzeri di protezione”, allo stesso modo aveva messo sotto tutela elvetica anche alcuni palazzi di Budapest e una fabbrica per la produzione del vetro in cui si erano rifugiate e ammassate numerose famiglie ebraiche, aveva rischiato la vita seguendo le “marce della morte” verso Vienna di deportati ebrei cercando di salvarne il più possibile, mentre a Berlino era stata persino pianificata la possibilità di eliminare quel “piccolo console” che osava aprire il portone dell’ambasciata statunitense alla massa di ebrei che nell’autunno-inverno del ’44-’45 assediavano la sede diplomatica e chiedevano soccorso a lui e alla moglie Gertrud.

Fu così che il console sottrasse alle camere a gas alcune decine di migliaia di persone, nell’Ungheria che all’inizio della guerra contava mezzo milione di ebrei e alla fine del conflitto poco più di centoventimila. Berna vedeva come fumo negli occhi quel suo attivismo umanitario, che contrastava con la politica ufficiale della Confederazione nei confronti del Terzo Reich, verso cui la Svizzera ufficiale cercava di evitare ogni tipo di collisione politica. In realtà, Lutz si salvò dai rimproveri ufficiali e dal richiamo in patria solo perché anche nel nostro Paese si era consapevoli della fine non lontana della guerra e della sconfitta nazista, soprattutto in seguito all’offensiva da Est dell’Armata Rossa. Toglierlo dall’ambasciata americana non era nell’interesse della Confederazione, avrebbe irritato i due potenti alleati occidentali.

Ma sul piano personale Carl Lutz – che aveva fatto pervenire in Occidente addirittura la prova di Auschwitz e delle camere a gas, descritte con cifre e disegni dagli unici due detenuti ebrei fuggiti dal campo della morte – da tutto questo non uscì indenne. Per lui il dopoguerra fu un piccolo calvario di cocenti delusioni. L’accoglienza in Svizzera da parte dei suoi superiori fu per lui gelida; invece del riconoscimento per quanto aveva fatto, dovette subire una insidiosa ma pretestuosa inchiesta amministrativa; poteva attendersi una promozione ma venne nominato console in una sperduta cittadina austriaca. C’è l’ipotesi che delusione e sconforto lo indussero, nel 1975, al suicidio. In più, il religiosissimo figlio di una famiglia contadina numerosa e molto devota, negli anni della guerra era entrato in una profonda crisi spirituale e religiosa: impossibile capire e conciliare la tragedia che si consumava sotto i suoi occhi e l’esistenza “del Dio misericordioso”. Crisi di coscienza più crisi famigliare, con il doloroso divorzio dalla moglie Gertrud, in tutto quel drammatico periodo ungherese coraggiosa “alter ego” del “piccolo console”.

Fu soltanto negli anni delle polemiche sui Fondi ebraici che la Svizzera, bersagliata all’estero e sotto pressione internazionale, si ricordò (opportunamente, qualcuno disse ‘opportunisticamente’, anche se con scarso esito diplomatico) del suo uomo a Budapest. Fu per primo Flavio Cotti a ‘riabilitarlo’ e a rendergli omaggio, prima che a Palazzo federale fosse finalmente dedicata una sala a un “Giusto” così generoso. E così a lungo dimenticato.

Auspicabile una deduzione fiscale forfettaria e differenziata

Sarà Susanne Wille a sostituire Gilles Marchand alla guida del servizio pubblico nazionale. Giornalista, presentatrice, produttrice, Capo dipartimento cultura alla SRF, scelta in...