Il Dante di Mottis

La “Commedia” tradotta in prosa non è più la “Commedia”, men che meno “divina”: è una scorciatoia sbagliata

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

La “Commedia” tradotta in prosa non è più la “Commedia”, men che meno “divina”: è una scorciatoia sbagliata

• – Aurelio Sargenti

Una piattaforma per liberi taxisti, ovvero un nuovo esempio di come funziona il neoliberismo

• – Lelio Demichelis

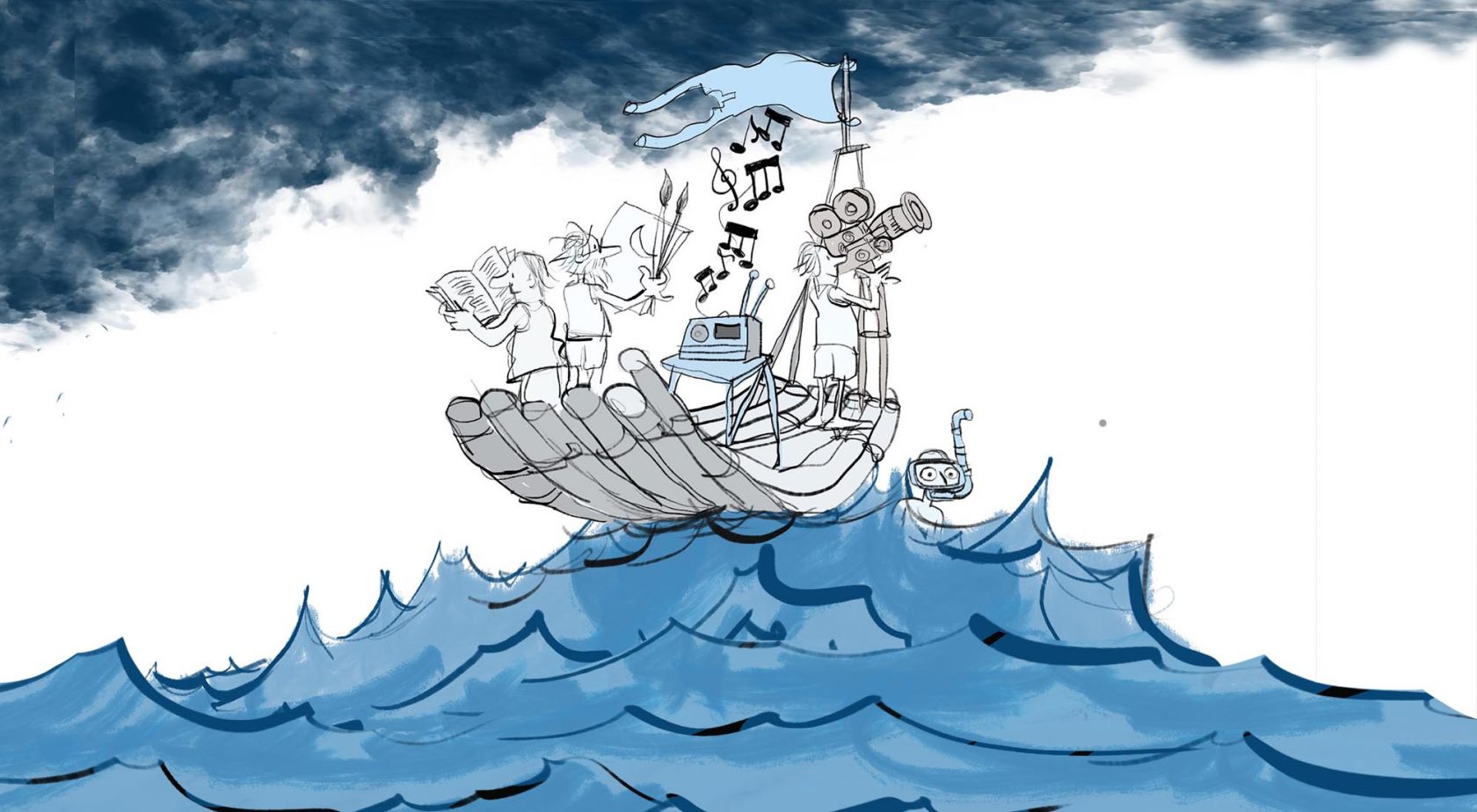

Al lavoro per un altro mondo possibile, contro l’idea di una crescita infinita

• – Redazione

A metà prezzo delle batterie agli ioni di litio, le batterie CO² sono destinate a dare il via a una rivoluzione nell'energia rinnovabile.

• – Redazione

La personalità del noto fondatore e direttore di “Repubblica” appena scomparso, in un’intervista a Paolo Di Stefano

• – Redazione

A proposito della politica che accarezza gli elettori con iniziative e posizioni che vanno sempre da una parte sola, quella dell’indebolimento finanziario dello Stato

• – Giusfin

È la sua prima intervista dall’inizio della guerra. Dal suo ufficio al Palazzo delle Nazioni, parla la diplomatica russa Tatiana Valovaya, direttrice delle Nazioni Unite a Ginevra.

• – Redazione

Un'accesa polarizzazione rischia di intaccare i fondamenti della democrazia e trasformare gli schieramenti politici da competitors a nemici. E la Corte suprema non fa che gettare benzina sul fuoco

• – Redazione

Presentato il ricorso presso la Corte Suprema inglese contro l’estradizione verso gli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks. Ma, in realtà, chi è che lo vuole in prigione?

• – Riccardo Bagnato

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

La “Commedia” tradotta in prosa non è più la “Commedia”, men che meno “divina”: è una scorciatoia sbagliata

In questo secondo filone si infila (scusate il voluto gioco di parole) il libro di Gerry Mottis, In cammino con Dante 1321-2021. Viaggio commemorativo all’Inferno, SalvioniEdizioni, 2021 (ora è uscito il seguito: Verso l’Eden con Dante. Seconda cantica, SalvioniEdizioni, 2022). Se la riscrittura in prosa per bambini dell’Eneide o dell’Odissea o dei racconti mitologici può funzionare, date la grande ricchezza dei fatti narrati e la lingua non italiana, per la Commedia è una operazione fortemente rischiosa e che richiede una profonda conoscenza del testo in quanto gli avvenimenti eroici o avventurosi sono pochi e sono narrati dal padre della lingua italiana.

Oggigiorno viviamo in un mondo in cui si tende a semplificare eccessivamente tutto, anche temi e opere letterarie che sono tutto fuorché banali. È il caso della Commedia di Dante, un poema allegorico-didattico la cui complessità strutturale, la coerenza testuale, la bellezza e libertà linguistiche hanno richiamato studiosi da ogni angolo della terra. Ricordo che anni fa il critico letterario e accademico italiano Marco Santagata era intenzionato a tradurre in italiano contemporaneo i Canti di Leopardi (ed era Santagata!); ma quando seppe dal grande leopardista Luigi Blasucci ciò che pensava, vi rinunciò.

L’operazione fatta da Mottis a mio parere non è riuscita. Ha ridotto un testo complesso come la Commedia a un fumetto. Ma l’opera di Dante non è un capolavoro universale per la fabula, che Mottis offre ai suoi lettori solo in parte, ma (appunto) per la sua complessa costruzione. Perdere per strada il contesto storico, la felicità dei versi, il “senso allegorico”, il plurilinguismo e i neologismi di cui noi oggi ci pregiamo rende il poema non ‘sacrato’, ma banale. L’ assoluta bellezza del poema dantesco e della poesia, quando è poesia, non sta anzitutto nelle res, che pure contano, ma nel linguaggio. Se fai fuori QUEL linguaggio, e le rime ecc., tutto evapora. Che differenza c’è tra questo Dante liofilizzato e un onesto fumetto, se non il nome dell’autore, la cui importanza però si affida in tutto il mondo a molto altro?

Mottis sostiene («La Regione», 5 luglio 2022) di aver «riscritto l’Inferno soprattutto per i suoi allievi, per dare loro la possibilità di confrontarsi con il testo di Dante in maniera più semplice e più legata ai contenuti che non alla forma» (anche se forma e contenuto in poesia è un tutt’uno). Lodevole intenzione, ma mi chiedo: è necessario «far confrontare» gli allievi delle scuole medie con un testo difficile come la Divina Commedia? È necessario portare ragazzini di 13-15 anni non dico sull’Everest, ma sul Monte Rosa? Forse si divertono di più se raggiungono la cima del Monte Boglia o se si abbandonano nelle doline del Monte Rossetto. Per raggiungere le cime più alte occorre prepararsi e attrezzarsi molto bene. Occorre anche una maturità diversa.

Tornando alla prima cantica narrata da Gerry Mottis, cioè l’Inferno, constato che dei 34 canti che la compongono, quattro (cc. II, XXV, XXVII e XXX) sono stati dimenticati senza nessuna spiegazione: come mai? Eppure (per stare alla prima dimenticanza) il c. II è importante. I primi nove versi contengono la protasi della prima cantica, cioè la dichiarazione dell’argomento di essa. Il discorso del primo canto ha nel secondo il suo necessario sviluppo (come scrive Umberto Bosco). Qui Dante esprime a Virgilio il suo grande dubbio: chi sono io per intraprendere questo incredibile viaggio dal temporale all’eterno? «Io non Enëa, io non Paolo sono / me degno a ciò né io né altri credo (Inf., II, 32-33). Virgilio lo rassicura dicendo a Dante che tre donne benedette (la Vergine Maria, Lucia e Beatrice) si preoccupano per la sua salvezza.

Nei canti successivi Mottis non spiega la legge del contrappasso (vedi gli ignavi costretti a rincorrere una bandiera bianca: perché?) e nella paginetta e mezza in cui riassume il celebre c. V, quello di Paolo e Francesca, scrive che Minosse « in testa portava una corona per ricordare a tutti che anticamente fu re di Creta». Il Minosse dantesco non porta la corona in testa e fu re di Creta nella mitologia, non storicamente. E poi non si può scrivere che Francesca si era «abbandonata tra le braccia [di Paolo] bel giovane elegante e cortese» senza precisare che Paolo era suo cognato, fratello del marito Gian Ciotto. Et similia.

La mia vuole essere una difesa del testo di Dante, che per oltre quarant’anni, con fatica, ho cercato di fare apprezzare ai miei studenti liceali. Non prendiamo scorciatoie per capre, come qualche maturando fa preparandosi agli esami col famoso Bignami! Si legga Dante con l’aiuto delle note di commento, senza tradirlo (per esempio con il commento di Vittorio Sermonti, originalissimo scrittore e ferrato dantista, che ha trasformato la sua lettura della Commedia per gli ascoltatori di RAI cultura in un libro edito da Mondadori).

Chi ha potuto seguire la bella lezione di Giulio Ferroni al LAC su Dante (Lugano, “Colazione letterarie”, Omaggio a Dante, 17.04.21) avrà sentito l’esimio professore affermare: «Non esiste Dante trasportato in prosa; la Commedia tradotta in prosa è altra cosa! Una semplificazione che punta solo sul contenuto apparente. Cosa assolutamente ridicola. Bisogna leggere la Commedia non seguendo solo la logica dei contenuti. Bisogna spiegare i versi non tradurli con la prosa. È una scorciatoia! I giovani devono entrare nella struttura linguistica di Dante. Se si deve tradurre Dante allora lo traduca un poeta».

Nel giorno degli 80 anni dalla nascita uno speciale della RSI dedicato a Lucio Dalla

Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke affrontano la fine di tutto in un thriller apocalittico molto coinvolgente prodotto da Barack e Michelle Obama