Il fremito della natura nella vita di Mario Rigoni Stern

A cento anni dalla nascita del grande scrittore di Asiago - Un ricordo di Alberto Nessi

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

A cento anni dalla nascita del grande scrittore di Asiago - Un ricordo di Alberto Nessi

• – Redazione

Nel paese del rumore misterioso la giustizia non si applica ma si interpreta

• – Redazione

Perché c’è un’ondata di dimissioni in tutto il mondo

• – Redazione

La sconfitta dei democratici nella Virginia che solo un anno fa aveva nettamente preferito l’attuale presidente; attenzione al fattore “Grover Cleveland”

• – Aldo Sofia

Non importa, purché siano impallinati entrambi

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Il servizio pubblico alla ricerca di sé, fra lineare e digitale

• – Enrico Lombardi

Il discorso di David Attenborough al COP26 di Glasgow

• – Redazione

La produttività economica può perseguitarti anche da trapassato

• – Silvano Toppi

Da Roma al vertice di Glasgow sul clima: ‘tenute vive le speranze’ dice il premier italiano, ma dal summit dei ‘grandi’ poca concretezza

• – Aldo Sofia

Sono parole di Mario Rigoni Stern a colloquio con Marco Paolini in un film-ritratto girato nel 1999 da Carlo Mazzacurati. Parole che dicono molto del mondo e della concezione della vita di uno scrittore fra i più significativi del Novecento, passato attraverso la brutale esperienza della guerra e poi tornato fra le sue montagne dell’Altopiano di Asiago a raccontare storie, quelle della sua vita militare, di prigioniero, di internato, e poi di uomo libero fra le montagne, fra alberi ed animali. Parole, quelle di Rigoni Stern, che risuonano attuali e toccanti ancora oggi, in pieno dibattito intorno alle questioni climatiche e di salvaguardia della natura.

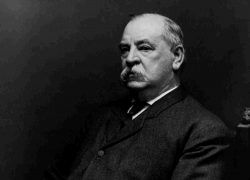

Mario Rigoni Stern è nato il 1 novembre del 1921 ad Asiago, dove è morto nel 2008.

La scorsa estate si sono svolte le riprese di un nuovo documentario, intitolato “Il sergente dell’altopiano” di prossima uscita in sala. Diretto da Federico Massa e Tommaso Brugin, con la coproduzione di AviLab, Imagofilm Lugano e RSI, il film ripercorre la vita ed il pensiero dello scrittore attraverso la testimonianza di diversi suoi amici ed estimatori, fra cui il poeta e scrittore Alberto Nessi, che ci offre qui, in anteprima, un suo personale omaggio a Rigoni Stern, che sarà pubblicato prossimamente dalla rivista letteraria “Cenobio”.

Conobbi di persona Mario Rigoni Stern nel 1990, quando mi accadde di presentarlo agli studenti in una scuola superiore di Lugano. Venne da noi a cena a Coldrerio e nacque l’ amicizia. In quell’occasione mi dedicò la sua Storia di Tönle ( «Per Alberto, amico nuovo ma come ritrovato da un “ex-Tönle”») e poi ci scrivemmo: di lui conservo due lettere e tre cartoline che mi spedì da Asiago. Ma lo scrittore ho cominciato a conoscerlo fin dal suo libro d’esordio, Il sergente nella neve, uscito negli anni cinquanta nella famosa collana dei Gettoni curata da Elio Vittorini (in quella sede uscirono anche due altri libri che mi piacquero subito I ventitré giorni della città di Alba e La malora di Beppe Fenoglio). In quegli anni andava formandosi il mio gusto letterario: i narratori italiani che mi piacevano erano quelli con radici nella provincia, ma non provinciali.

Poi, negli anni settanta, mi interessai alla storia orale, come scrittore e anche come insegnante: l’esempio, di alta qualità, era Il mondo dei vinti, di Nuto Revelli, seguito da L’anello forte: testimonianze raccolte dalla viva voce di contadini e contadine piemontesi, tradotte in italiano; e la traduzione mantiene la freschezza del parlato. Ricordo con piacere un opuscolo nato sui banchi del ginnasio cantonale di Mendrisio, Le vite che abbiamo fatto, scritto insieme alle allieve e agli allievi, sulla base di interviste, e pubblicato dalle Edizioni Svizzere per la Gioventù nel 1982, con le illustrazioni del collega Andrea Radaelli.

Dico questo perché il libro di Rigoni Stern che preferisco è Storia di Tönle, nato proprio come racconto orale: «Incominciai allora a raccontare a Gigi la storia di Tönle Bintarm», dichiara nella prima pagina l’autore, che aveva ascoltato la storia dalle labbra di un manovale, nipote dello stesso Tönle. Quando lessi il libro pensai: mi piacerebbe scrivere così, dal basso e in modo sobrio, concreto, documentato, senza traccia di enfasi, facendo attenzione a scegliere le parole giuste.

Il racconto – o romanzo breve, non so come definirlo – è la storia di un montanaro che, per una vicenda di contrabbando, rifila una bastonata a una guardia e per questo viene condannato a quattro anni di prigione. Comincia una vita da nomade per Tönle, che sfugge alla condanna dandosi alla macchia. Le sue peregrinazioni lo portano per le contrade d’Europa, Austria, Germania, Ungheria, Cecoslovacchia; e in questo vagabondare si guadagna da vivere facendo diversi mestieri, fra i quali il venditore di stampe (mestiere che esercitavano anche i nostri emigranti); finché un’amnista gli permette di tornare al suo paese, all’inizio del secolo.

Rimpatriato, Tönle vaga per i pascoli comuni con il suo gregge, finché scoppia la prima guerra mondiale. Viene fatto prigioniero e rinchiuso in un campo di concentramento, dal quale riesce a fuggire; ma, ripreso, è spedito in Italia con uno scambio di prigionieri.

Tönle vive la condizione del senza patria, ma non dimentica la terra nativa, le genti dell’Altipiano, lo strano linguaggio degli avi: il cimbro. Da buon antimilitarista, è contro ogni potere e ha preso coscienza della questione sociale. In Germania ha comprato un orologio con incisi i motti degli operai socialisti, che dicevano: Noi vogliamo otto ore lavorare – Otto ore imparare – Otto ore riposare. «Soppesando nel palmo l’orologio pensava: «Di ore nella mina se ne faceva sedici o anche più, e ora invece della fratellanza c’è la guerra, e i poveri si ammazzano tra di loro»…».[1]. Un’ immagine che mi è rimasta particolarmente impressa è quella del ciliegio selvaggio cresciuto sul tetto della casa di montagna: un motivo ricorrente, che prende forza simbolica nel testo.

Ma che cosa mi rende amico «l’ex Tönle» della dedica? Che cosa mi avvicina a Rigoni Stern? Istintivamente direi due cose. La prima è la seguente: così come lui, nel suo racconto, si identifica con Tönle, un po’ allo stesso modo io mi identifico con personaggi reali come José Fontana, protagonista di La prossima settimana forse[2], o Salvatore Corrias, la guardia di finanza che mette in salvo i fuggiaschi ebrei sul monte Bisbino, o Émile Lexert detto Miló, il partigiano valdostano che dà il titolo alla mia ultima raccolta di racconti. [3]L’altra cosa che mi apparenta a questo scrittore è l’empatia con il mondo vegetale; e tornando ai documenti che conservo, trovo, su una cartolina, queste parole:…« ho letto con interesse il suo Come un albero: lo condivido in pieno!» Quel mio scritto, apparso in rivista, paragonava lo scrittore a un albero che non può crescere se non ben radicato nel suo terreno. Ed è nel secondo libro del quale parlerò molto brevemente, che si manifesta l’attenzione di Rigoni per gli alberi. In Arboreto salvatico, del 1991, Rigoni Stern fa un omaggio a venti alberi che gli sono familiari (larice, abete, pino, sequoia, faggio, tiglio, tasso, frassino, betulla, sorbo, castagno, quercia, ulivo, salice, noce, pioppo, melo, acero, gelso, ciliegio), cominciando da quelli presenti nel suo brolo. Ce li presenta con precisione scientifica e, insieme, con l’affetto che si riserva alle persone care: l’ amore, si sa, passa attraverso la conoscenza. Il libro è ricco di citazioni colte, fra le quali prediligo quella di Čechov che troviamo nell’Introduzione: «Chi conosce la scienza sente che un pezzo di musica e un albero hanno qualcosa in comune, che l’uno e l’altro sono creati da leggi egualmente logiche e semplici».

Per quanto riguarda il mondo alpino rappresentato, l’opera di Rigoni Stern può essere accostata a quella del nostro Plinio Martini: anche Martini, infatti, è testimone di una civiltà contadina in agonia. E ambedue sono capaci di indignazione civile. In un articolo apparso sulla Stampa del 2 ottobre 1996, Rigoni riferisce di una visita alle terre di Val Bavona; ma non ne dice il nome, non dice dov’è questa valle: parla di «una valle fuori mano, con poche case antiche tutte di pietra viva, orticelli strappati vicino al torrente, piccoli prati tra grandi massi». E si augura «che rimanga così ancora per tanto tempo perché è un tesoro da non dividere con tanti».

Il passo dell’articolo in cui lo scrittore s’ indigna per «fiori strappati, funghi calpestati, rami o fusti per far bastoni tagliati e abbandonati», per la «rapina ambientale che sta rompendo un equilibrio ecologico», per il turismo di massa che sfigura l’Altipiano di Asiago con parcheggi costipati di automezzi e processioni di gente ansante che sale «a vedere gli stambecchi»; questo passo ricorda la famosa pagina in cui lo scrittore ticinese si scaglia con una potente invettiva contro i «lanzichenecchi» che devastano la sua Bavona[4] ; anche se lo stile “gaddiano” del nostro Martini ha poco a che fare con lo stile di Rigoni.

L’articolo dello scrittore di Asiago termina con un’immagine cordiale, affettuosa: per ricordo di quella «valle romita», dopo la visita lo scrittore si fa donare sette patate. «Con cura me le portai a casa dentro la valigia, con più cura le seminai a parte in buon terreno e oggi le ho raccolte. (…) Dovrebbero essere anche molto buone e, dopo che le avrò assaggiate, le metterò da parte per seminarle la prossima primavera. Questo per ricordo di una valle che non voglio dirvi».

[1] Mario Rigoni Stern, Storia di Tönle, Einaudi, Torino 1978, p.76.

[2] Alberto Nessi, La prossima settimana, forse, Casagrande, Bellinzona 2008.

[3] Alberto Nessi, Miló, Casagrande, Bellinzona 2014.

[4] Plinio Martini, Requiem per zia Domenica ,a cura di Ilario Domenighetti, Dadò, Locarno 2003, pp.129 132.

Nell’immagine: Mario Rigoni Stern nel citato film-ritratto di Carlo Mazzacurati

Una brutta storia fa finire il servizio pubblico inglese sotto assedio politico

A qualche giorno dal voto per le federali e in prospettiva dei prossimi appuntamenti con le urne i partiti fanno i conti, fra di loro e al proprio interno