La bellezza della decrescita o l’elogio della siesta

Riflessioni sulla logica della crescita perpetua, insostenibile dal punto di vista ecologico, insopportabile dal punto di vista sociale e persino inutile dal punto di vista politico

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Riflessioni sulla logica della crescita perpetua, insostenibile dal punto di vista ecologico, insopportabile dal punto di vista sociale e persino inutile dal punto di vista politico

• – Boas Erez

Come possiamo credere che cambi il mondo l’artefice dell’aziendalizzazione del mondo che scuce miliardi con in mano un lavandino?

• – Lelio Demichelis

Si tiene oggi a Mosca un evento sempre più tenuto d’occhio e temuto dal regime putiniano, la “Restituzione dei nomi”, organizzata dall’associazione che ha recentemente ricevuto il Premio Nobel per la pace

• – Donato Sani

Gli incontri con l’italiano che inventò l’America

• – Redazione

Mussolini, l’Italia e la Seconda Guerra Mondiale, fra bellicismo alimentato da un ventennio di ambizioni coloniali ed il tragico asservimento alla furia del Führer

• – Redazione

Un principio fondato e condivisibile può trasformarsi nel motore di una realtà che lo contraddice – Intorno a “L’avvento della meritocrazia” di Michael Young

• – Redazione

Quale adattamento suggerisce alla sinistra la nuova realtà economica internazionale

• – Christian Marazzi

È quanto potrebbe finalmente sancire il nuovo articolo della Costituzione ticinese in votazione il 30 ottobre

• – Raffaella Carobbio

La nuova legge turca contro Facebook e Twitter (e la stampa indipendente)

• – Redazione

Nel giorno del centenario della Marcia su Roma, un numero speciale di “Internazionale” rievoca l’accoglienza data dalla stampa estera all’ascesa del fascismo, con qualche utile o possibile paragone con l’epoca attuale ricavabili anche da altre fonti

• – Redazione

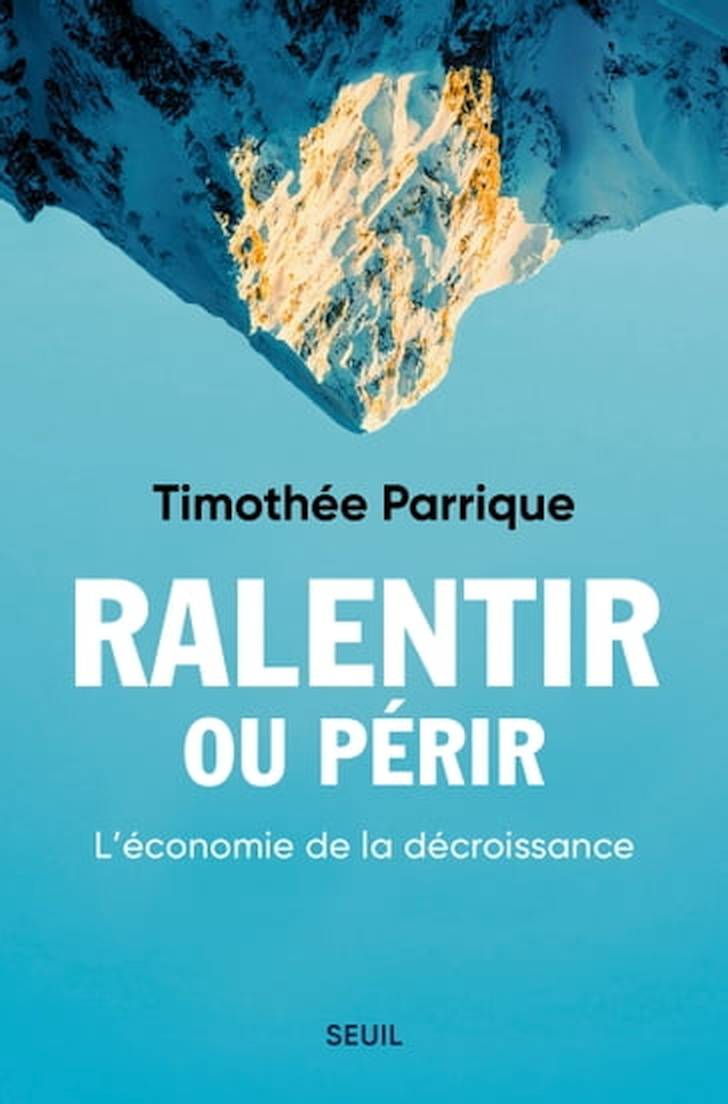

Dato il modo in cui pensiamo all’origine del nostro benessere materiale, l’idea di un’economia che non cresce ci spaventa. Ma sappiamo davvero cosa significa decrescita? Nel suo primo libro « Ralentir ou périr- L’économie de la décroissance » Timothée Parrique lo spiega in modo accessibile e convincente, offrendo una prospettiva di speranza per le nostre società.

Dato il modo in cui pensiamo all’origine del nostro benessere materiale, l’idea di un’economia che non cresce ci spaventa. Ma sappiamo davvero cosa significa decrescita? Nel suo primo libro « Ralentir ou périr- L’économie de la décroissance » Timothée Parrique lo spiega in modo accessibile e convincente, offrendo una prospettiva di speranza per le nostre società.

C’è qualcosa di sbagliato nelle nostre società. Il funzionamento del complesso apparato economico ci sfugge. Il degrado ambientale sembra inarrestabile. Eppure, gran parte della popolazione è convinta che se potessimo produrre e consumare meno, tutto sarebbe migliore. C’è la sensazione che dobbiamo uscire dalla logica della crescita perpetua perché è insostenibile dal punto di vista ecologico, insopportabile dal punto di vista sociale e persino inutile dal punto di vista politico. Insostenibile perché chiediamo troppo al nostro ambiente. Insopportabile perché stiamo aumentando le disuguaglianze. Inutile perché non siamo più in grado di aumentare la felicità. Il problema è che non sembrano esserci alternative al modo in cui funziona l’economia così come la conosciamo. Il libro di Timothée Parrique raccoglie la sfida di proporre un’alternativa valida. Il suo approccio è lineare. Egli inizia con una spiegazione di ciò che si intende per crescita e ne offre una critica (le rejet / il rifiuto, cap. 1-4). Poi delinea una via d’uscita dalla logica apparentemente ineluttabile della crescita (le trajet / il viaggio, cap. 6), verso un modello di società in cui l’economia non richiede più la crescita (le projet / il progetto, cap. 7). La decrescita è il passaggio al progetto, dal funzionamento attuale. Tutti questi punti sono affrontati nel libro in modo sufficientemente dettagliato da risultare convincenti.

Il libro è basato sulla tesi di dottorato dell’autore. Contiene una storia dettagliata dell’argomento (cap. 5) e numerosi riferimenti. Ma non è questa la sua principale attrattiva. Ciò che è notevole, è la chiarezza dell’approccio, che non sacrifica la precisione sull’altare di una divulgazione accondiscendente. L’autore fornisce le definizioni dei concetti di base e un gran numero di illustrazioni tratte dall’economia reale. Inoltre, ha una grande capacità di spiegare le cose per immagini. Esempi. Una definizione dell’economia è che si tratta di un’organizzazione sociale della soddisfazione dei bisogni (p. 22). La domanda a cui deve rispondere è se siamo soddisfatti, e si può farlo solo tenendo conto di una dimensione collettiva. Tuttavia, raramente l’economia viene affrontata da questo punto di vista generale e il suo obiettivo si limita all’aumento di alcuni tipi di produzione legati ad attività commercializzabili e monetizzabili, ovvero quelli che vengono presi in considerazione nel calcolo del prodotto interno lordo (PIL). Questa è la prima critica all’attuale funzionamento dell’economia, e Parrique dedica il primo capitolo a descrivere “La vita segreta del PIL”, e il secondo a dimostrare che non è possibile aumentare il PIL, senza andare verso il collasso ecologico. Il PIL è “una misura dell’agitazione economica” e viene paragonato a un globo di neve, dove ogni fiocco di neve rappresenta una transazione monetaria (p. 32). Il PIL misura quindi l’agitazione dei fiocchi nel globo. Un pesce pescato e commercializzato aggiunge un fiocco di neve. Un appartamento quotato su Airbnb aggiunge un fiocco. In entrambi questi esempi, il corrispondente aumento del PIL non corrisponde a un aumento delle risorse.

Un altro esempio: cambiare il telefono ogni due anni, anziché ogni dieci, è come scuotere più forte la palla. Aumenta il PIL, ma non è necessario. Un’altra immagine: il PIL è un flusso, quindi la sua crescita sarebbe come la piena di un fiume (p. 126). Il flusso è diretto dalle rocce che ricoprono il letto del fiume. I massi possono essere considerati come la ricchezza che le persone più ricche accumulano. Queste rocce determinano la direzione del flusso (il reddito). “Oggi—afferma l’autore—le disuguaglianze di ricchezza sono tali che la ricchezza delle classi superiori forma una diga che reindirizza la stragrande maggioranza del flusso verso i loro conti bancari, lasciando un sottile rigagnolo per il resto della popolazione” (p. 127).

Facciamo un ultimo esempio per illustrare i limiti di un approccio all’economia basato sulla crescita: “far crescere la produzione di mercato è sempre un po’ come fare un nuovo maglione con la lana di quello vecchio. Innanzitutto, è inimmaginabile che si possano avere più maglioni che lana (limiti ecologici). In secondo luogo, lavorare a maglia richiede tempo, tempo che non verrà speso per fare altro (i limiti sociali). […] Una crescita eccessiva del mercato agirà dunque come forza di dissoluzione sociale” (p. 117).

Passiamo alla decrescita. La decrescita è molte cose insieme: una strategia di transizione, un movimento, un mosaico di pratiche, una corrente di pensiero, una teoria critica e un campo di studi. È una critica ecologica, sociale e politica della crescita economica. È un principio guida per un corpo di pensiero e di pratica (p. 189). L’autore è quindi ancora più lodevole quando dà alla decrescita una definizione operativa, come percorso di transizione. La decrescita è definita come una riduzione della produzione e del consumo “per ridurre l’impronta ecologica in modo democraticamente pianificato, in uno spirito di giustizia sociale e con una preoccupazione per il benessere” (p. 216). Come nota l’autore, è una felice coincidenza che ciò che dobbiamo fare per sopravvivere sia anche ciò che dovremmo fare per essere felici.

La crescita non è quindi un’ideologia nuova, e il libro sottolinea il ruolo importante che la crescita ha svolto nel far uscire gli Stati da situazioni difficili come la Grande Depressione e le Guerre Mondiali. Il punto è che ora è urgente cambiare il nostro approccio, poiché è dimostrato che le nostre economie ci stanno portando oltre il sostenibile.

Tuttavia, l’autore non si ferma a questa constatazione e si impegna a proporre soluzioni concrete. Mettendo in luce l’ideologia della crescita (p. 46), i suoi limiti politici (cap. 4), e rispondendo alle numerose critiche formulate contro la decrescita (cap. 8) l’autore non esita, per esempio, ad affermare chiaramente che “la corrente di pensiero della decrescita è fondamentalmente anticapitalista”, in quanto comporta “la riduzione dell’importanza sociale delle istituzioni che la compongono: il lavoro salariato, le merci e i mercati, la proprietà privata dei mezzi di produzione e l’impresa a scopo di lucro” (p. 256). Parallelamente, l’autore fornisce indicazioni su misure concrete di decrescita (p. 194).

È per queste ragioni che Parrique, durante una recente conferenza, ha potuto affermare che la decrescita è bella (cool), perché fornisce un modello che dà valore a molteplici attività, che non vengono prese in considerazione per la crescita: il lavoro non retribuito, l’autogestione e la gestione dei beni comuni o delle cooperative, la democrazia partecipativa, i criteri qualitativi per la scelta delle attività da promuovere, e ovviamente tutto ciò che ha a che fare con la buona gestione delle risorse naturali e il rapporto con gli esseri viventi. La decrescita deve portare a un “modo di vivere basato sulle relazioni umane, sulla realizzazione intellettuale e spirituale in un rapporto appagante con il mondo che ci circonda” (p. 238).

L’autore fa regolarmente la siesta, che cita tre volte nel libro (pp. 94, 230 e 277). La sua importanza nella vita dell’autore è che lo mantiene produttivo: è un’attività riproduttiva (concetto di economia femminista, p. 92). Tutti noi beneficiamo di un contesto (extra-economico, riproduttivo) che ci permette di fare ciò che facciamo (economico): la natura mantiene condizioni climatiche stabili, lo Stato garantisce l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria, la famiglia e gli amici contribuiscono a creare un ambiente di vita piacevole e significativo. Questo dimostra quanto sia importante pensare alle virtù della siesta! Spero che la lettura del libro di Parrique possa servire anche come mezzo di riproduzione, e quindi aiutare i suoi lettori nei loro sforzi per uscire dalla crescita, inserendoli in un quadro che abbia (più) senso.

Quando esci la sera devi avere le scarpe giuste. Devono essere adatte per scappare

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sulle ragazze: anche le parole contano, per rendere visibili fenomeni spesso ignorati