La trave nell’occhio

Clima, l’impazienza come virtù

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Clima, l’impazienza come virtù

• – Andrea Ghiringhelli

In cattedra persino le seconde e terze scelte: trasformati da Yakin!

• – Libano Zanolari

I contributi dei media sul PSE fra informazione e propaganda

• – Enrico Lombardi

Prove tecniche di sorveglianza. Riconoscimento facciale automatico e altri sistemi di controllo sono pronti per essere usati su larga scala

• – Redazione

Troppo poco e troppo tardi nel bilancio della conferenza di Glasgow

• – Aldo Sofia

Commovente visita in un ospedale pediatrico di Kandahar, tra le piccole vittime della gravissima crisi economica

• – Filippo Rossi

Una grande Svizzera rischia di non andare ai mondiali per la follia di Garcia e Akanji

• – Libano Zanolari

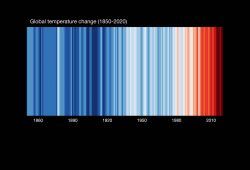

Il pianeta davanti a un bivio inaggirabile: intervista allo scienziato co-autore del rapporto IPCC dell’Onu e inventore delle "warming stripes"

• – Redazione

Dopo la conferenza di Glasgow sul clima rimane l'interrogativo sui costi della eventuale e urgente 'svolta verde', suoi suoi costi, e su chi peseranno

• – Aldo Sofia

Il trionfo dell’elettrico e la crescita dei consumi impongono almeno una discussione serena sul tema

• – Marco Züblin

Nei fatti, a prevalere sono le convenienze nazionali e il credo dei grandi gruppi industriali: la difesa dell’ambiente non è prioritaria se calano i profitti! Intanto la BBC e The Guardian ci informano che le lobby dei combustibili fossili si sono date da fare: non gradiscono cambiamenti, e pure gli svizzeri si sono raccomandati: cautela con le elargizioni esorbitanti ai paesi poveri! Certo la politica è complicata, e conciliare la salvezza del pianeta con gli interessi nazionali, di paesi ricchi e poveri, è impresa impervia, a qualcuno appare disperata. L’economista Joseph Stiglitz, Nobel nel 2001, ci informa che le disuguaglianze fra le varie parti del mondo sono enormi e sanare il pianeta non sarà facile, non dispera ma avverte: “Sarà dura”.

Hanno ragione i giovani attivisti: il bla-bla dei buoni propositi ha avuto un seguito a Glasgow: ci può costare molto caro. Carlo De Benedetti, imprenditore e finanziere, lo ha ammesso pubblicamente, ma è una rarità: la sua generazione ha devastato il pianeta e chiede scusa ai figli. Ma forse è tardi.

Oggi il Greenwashing, l’ambientalismo di facciata, è purtroppo una pratica diffusa: in politica è un alibi e una maschera, in economia un’operazione di marketing: ci si colora di verde per acquistare credibilità e vendere meglio.

Quella del disastro incombente non è una teoria ma un dato di fatto: incendi, siccità e carestie, migrazioni di popoli, alluvioni e pandemie ci dicono che il pianeta agonizza. Gli attivisti protestano, incalzano, accusano d’inerzia i governi e di remissività la società civile. L’ultranovantenne Stephane Hessel, paladino del civismo mondiale, nel 2010 incitava i giovani a non lasciarsi intimidire dai potenti (Indignez-vous! Engagez-vous!) – e indicava già allora la vera difficoltà: la mancanza di una coscienza etica diffusa che ci renda sensibili al fatto che “quanto facciamo oggi ha delle ripercussioni su coloro che vengono dopo”. La scarsa consapevolezza è provata. Alla conferenza di Stoccolma sull’ambiente, 1972, alcuni esperti avvisavano: il pianeta è malato! La gente rideva e non li prendeva sul serio. Cinquant’anni dopo la gente non ride più, si preoccupa, i più ammettono che siamo messi male, ma poi continuano a guardare indietro, poco disposti a rinunciare al comodo conformismo del passato: il prezzo sembra troppo alto.

La pandemia ci aveva convinti che era opportuno mutare stile di vita: più sobri e frugali! Oggi abbiamo cambiato idea e la parola d’ordine è una sola: ritorno alla normalità di prima e al mondo di prima (al benessere di prima, al consumismo di prima, agli sprechi di prima).

Rutger Bregman, storico olandese, sostiene che l’essere umano è fondamentalmente buono, generoso e altruista e noi tutti siamo fatti per la gentilezza e “diamo il meglio nei momenti difficili”. Dissento. Oggi gentilezza e altruismo non sono articoli di grande successo. Vanno alla grande altri atteggiamenti meno nobili: l’ottusità e l’ignoranza, il rancore e l’egoismo sono diventati prodotti assai richiesti. La categoria che vi attinge non mi pare in grado di dare un sostanzioso contributo a modalità di vita più evolute.

La scienza è concorde: l’uomo è il responsabile principale dei disastri del pianeta. Ma l’opinione dei cittadini non reagisce di conseguenza. In genere si riconosce l’emergenza, si chiede ai governi di provvedere, ma si fa fatica ad accettare il prezzo da pagare. La sudditanza al benessere acquisito è difficile da superare.

D’altro canto, confessiamolo: la pandemia fa paura perché ci tocca sulla pelle e impone drastiche rinunce. L’emergenza climatica no: è considerata meno urgente, una questione contingente, non ben definita e riguarda semmai il futuro e il tempo che sarà. Si confida nel buon senso degli “altri”.

E allora? Toccherebbe a tutti noi cittadini alzare la voce per costringere la politica ad agire. Non è facile perché il greenwashing, l’ecologismo di facciata, condito di ipocrisia, riguarda anche noi: fatichiamo a cambiare la testa e rivedere le abitudini. La scuola potrebbe aiutare ma dovrebbe fare di più, molto di più (l’educazione alla cittadinanza passa da lì). E i media? Non danno un brillante contributo. Tanto per dire: gran fervore su Rabadan e derivati (sì o no?), e accese trasmissioni. Il tema occupa la prima pagina dei giornali, il resto da qualche parte nelle pagine interne, quando c’è: il pianeta può aspettare.

Che fare? Come uscire dal pantano delle buone intenzioni? Io credo sia necessario promuovere al rango di virtù indispensabili l’impazienza e il pessimismo: l’impazienza per tagliare tante chiacchiere inutili e esigere l’azione immediata; il pessimismo per sbatterci in pieno viso la catastrofe di comportamenti dissennati che annunciano il peggiore dei mondi possibili.

Un consiglio ai lettori e alle lettrici: guardate il documentario con Leonardo DiCaprio “Punto di non ritorno”, del 2016. Utile per tutti, poi ne parliamo: magari ci aiuta ravvederci.

Pubblicato da laRegione il 16 novembre

Il paese da vivere in punta di piedi e le scarpe col tacco

Fra politicamente corretto e “cancel culture“