Lettera da Tel Aviv – Fra angoscia e impegno

Sarah Parenzo, giornalista, traduttrice e operatrice sociale, ci racconta la 'sua' guerra, ma anche lo sforzo culturale per non perdere il filo della speranza

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Sarah Parenzo, giornalista, traduttrice e operatrice sociale, ci racconta la 'sua' guerra, ma anche lo sforzo culturale per non perdere il filo della speranza

• – Sarah Parenzo

foto © Marco D’Anna La Señora Consuelo, dopo la morte di suo marito, diventò la proprietaria della più grande piantagione di canna da zucchero de Trinidad, en Cuba. El...

• – marcosteiner_marcodanna

Il Consiglio federale annuncia una strategia in tre fasi che ignora ancora una volta il parere della Task force scientifica

• – Riccardo Fanciola

Le radici dell’odierna guerra spiegate da un ex-diplomatico israeliano

• – Nadav Tamir

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

“Patti di Paese” e consociativismi, in una politica senza progetto

• – Marco Züblin

Una ventina di generali in pensione, ma anche ufficiali attivi: "di questo passo sarà guerra civile", e ci penseranno loro ‘a riportare l’ordine’

• – Redazione

Due donne di Sheikh Jarrah, quartiere arabo della “Città santa”, dove si vuol procedere all’esproprio di alcune case palestinesi

• – Redazione

Storia e presente del calcio ricordano le tragedie di Shakespeare

• – Libano Zanolari

Come è partita l’escalation del conflitto asimmetrico Israele-Hamas; e perché la guerra può far comodo a chi l’ha provocata e a chi la dovrà pagare maggiormente

• – Aldo Sofia

Sarah Parenzo, giornalista, traduttrice e operatrice sociale, ci racconta la 'sua' guerra, ma anche lo sforzo culturale per non perdere il filo della speranza

Uscire tra i primi da un anno pesantissimo di Covid per affrontare la tragedia del pellegrinaggio a Meron con oltre 45 morti e ora vedersi palesare un altro incubo – è davvero un triste primato per Israele. Mesi di manifestazioni, quattro chiamate alle urne e pesanti accuse di frode e corruzione non sono serviti a nulla contro Netanyahu, che ora sembra intenzionato a portarci tutti – ebrei laici, coloni, ultraortodossi e palestinesi – nel baratro con sé.

Di sirene e attentati ne ho vissuti parecchi in Israele nel corso della mia permanenza qui, ma questa volta provo una stanchezza psicologica nuova, una fatica che non ricordo. Come dipendenti della salute mentale già al suono delle prime sirene lunedì abbiamo subito ricevuto ordine dal Ministero della Sanità di contattare i pazienti per verificare che siano preparati e organizzati, che abbiano un rifugio a portata di mano, ed eventualmente dare loro sostegno “tranquillizzarli ed incoraggiarli”. Sono circostanze insolite, in cui chi presta la cura e l’utente sono sottoposti alla medesima minaccia e l’asimmetria si rimodula. D’altra parte assistenti sociali e operatori devono armarsi di resilienza e mettere in atto meccanismi adattativi che consentano di far posto non solo al proprio di coping, ma anche a quello del paziente/assistito contenendone le paure e le angosce. Da dove attingere quindi le risorse?

In momenti come questo, quando vacillano tutte le certezze mi è impossibile non chiedermi su quali basi poggi oggi il contratto tra me e Israele, paese di elezione. Cosa mi spinga a rinnovare questo patto dopo oltre vent’anni e, soprattutto, come giustificarne il prezzo?

A venirmi in aiuto rispetto a questi penosi interrogativi sono paradossalmente i violenti commenti dei correligionari italiani sui social network che ripropongono per l’ennesima volta i leitmotiv del conflitto simmetrico e degli ebrei eterne vittime innocenti. E sono state proprio la frustrazione e la solitudine intellettuale risvegliatesi in me negli ultimi giorni da tanta chiusura mentale e assoluto denial, misto di ignoranza e malafede, ad avermi ricordato il legame di riconoscenza che ancora mi lega saldamente ad Israele e per il quale ritengo valga la pena di lottare strenuamente non a colpi di missili, bensì imbracciando le sottili e affilate armi della cultura.

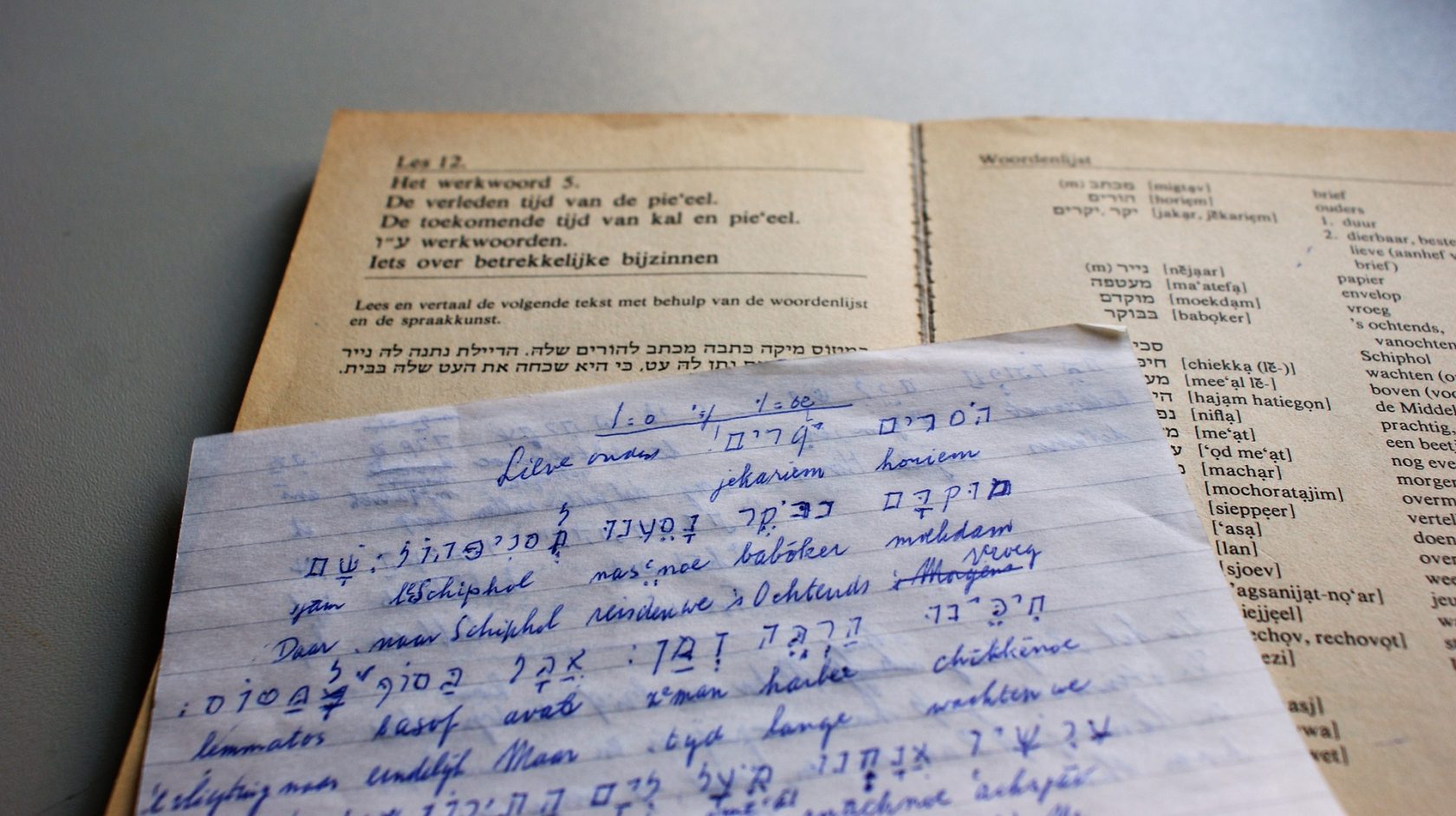

Figlia della seconda generazione della Shoah, nel corso della quale le famiglie dei miei nonni paterni sono state quasi interamente sterminate dai nazisti, negli anni ‘80 e ‘90 trascorsi in Italia ho ricevuto un’educazione sostanzialmente sionista religiosa, da me personalmente condita da un amore, per altro mai sopito, per l’ebraismo di matrice ultraortodossa e per lo studio dei testi sacri in lingua ebraica.

È stato tuttavia solo in Israele, in particolare sui banchi dell’Università Ebraica di Gerusalemme, che ho potuto abbandonarmi cautamente e, gradualmente, calare le difese per avventurarmi nella relazione con l’Altro. A Israele devo il privilegio di aver sperimentato l’incontro con l’alterità dentro e fuori da me, che mai avrei immaginato possibile nella precedente realtà diasporica, nella quale solo l’erezione di alte e solide mura di rigida osservanza garantivano la protezione della mia fragile identità di minoranza dalle insidie dell’antisemitismo e dell’assimilazione.

Nel suo Strade che divergono. Ebraicità e critica del sionismo (2012) Judith Butler descrive l’incontro etico con l’altro come un processo di traduzione culturale nel quale, per giungere alla coabitazione in senso “arendtiano”, dobbiamo essere disposti a intraprendere una trattativa che abbia per oggetto le risorse, i contenuti religiosi, spirituali e culturali della tradizione da cui proveniamo, anche a rischio di rinunciare o perdere parte di essi almeno temporaneamente. Intraprendere un simile viaggio significa uscire dalle vie battute, disposti a farsi interrompere da un altro discorso che rischia di mettere in crisi le proprie certezze, un atto di coraggio e di responsabilità al quale non possiamo tuttavia sottrarci se vogliamo porre le premesse per nuovi principi di convivenza.

Israele dunque non è solo teatro di dolorosi conflitti, storia di occupanti e occupati, realtà di privilegi e soprusi, bensì si dimostra anche un setting privilegiato per intraprendere un processo etico e culturale al termine del quale chi è disposto a mettersi in gioco non può che uscire arricchito e rinnovato. Ad onorare il compito, stimolando questo movimento di “performing translation”, come lo definisce la Butler, sono chiamati in primis gli intellettuali, coscienza critica di ambo le parti, ai quali è affidato il delicato compito di cercare il dialogo e la cooperazione attraverso comunanze fondate su radici linguistiche, esili e traumi. Talvolta si proporranno degli accostamenti che turbano fortemente l’ordine prestabilito, come quello tra Shoah e Nakba* proposto da Bashir a Bashir e Amos Goldberg nel libro The Holocaust and the Nakba. A New Grammar of Trauma and History (2018), la cui traduzione italiana dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

Affinché la memoria non rimanga un semplice esercizio intransitivo e autoreferenziale, e soprattutto perché si possa intravedere una speranza di pace per questa terra contesa e meravigliosa, mi auguro che anche gli europei che ci leggono comprendano l’importanza di questo appello a sostenere con coraggio israeliani e palestinesi, senza cedere alla seduzione dell’odio, delle minacce e delle fazioni, insidiosi alleati di ataviche paure e stereotipi latenti.

* La Nakba per gli arabi-palestinesi è l’anno della catastrofe, con riferimento alla prima guerra arabo-israeliana del 1948, e la fuga di centinaia di migliaia di palestinesi verso i paesi arabi confinanti e verso Gaza, allora sotto controllo egiziano [ndr]

Le elezioni regionali in Sardegna, vissute come una gara nazionale, segnano a sorpresa la prima sconfitta della destra di fronte all’improvvisato “campo largo” della coalizione di...

"Campione di democrazia e di libertà" lo definisce Tito Tettamanti. E confonde la libertà dell’imprenditore e del capitale con quella dell’uomo