Si può esportare la democrazia?

Probabilmente no, ma andrebbe praticata di più e meglio

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Probabilmente no, ma andrebbe praticata di più e meglio

• – Virginio Pedroni

Boicotta il consiglio federale, viola il principio della collegialità e getta benzina sul fuoco delle controversie Covid

• – Daniele Piazza

Le ricorrenze che si ricordano, e quelle che si dimenticano

• – Marco Züblin

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Nulla di nuovo, al di là di qualche penoso evento di contorno

• – Marco Züblin

Il lato oscuro delle tecnologie avanzate al servizio del controllo sociale

• – Redazione

Nessuno avrà dimenticato quei titoli: “È un italiano che vuole l’educazione civica nelle scuole del Canton Ticino”; “Un italiano impone educazione civica ai ticinesi” (Corriere...

• – Redazione

La paura cominciata quel giorno si è diffusa e infiltrata come un lento veleno per la convivenza civile

• – Enrico Lombardi

L'iniziativa 99% è solo un passo sulla strada della giustizia fiscale e sociale

• – Maurizio Solari

Basta rapine rosse. Così titolava il Mattino della domenica

• – Franco Cavani

Probabilmente no, ma andrebbe praticata di più e meglio

L’interrogativo sull’esportabilità della democrazia concerne due questioni: la prima riguarda, al di là della irenica nozione di “esportazione”, la legittimità dell’imposizione con la forza, ad esempio di truppe di occupazione, della democrazia, ricorrendo a un mezzo che contraddirebbe il fine; quanto alla seconda, si tratta di capire se una forma di governo – in questo caso la democrazia – sia indissolubilmente legata ad una storia e ad una cultura particolari, e non sia dunque trasferibile in contesti molto differenti.

Il primo problema è connesso all’idea paradossale, ma non assurda, che la democrazia dovrebbe nascere dalla democrazia, quasi autogenerarsi, come espressione formale e istituzionale di un movimento informale già in nuce democratico (proprio a movimenti di questo tipo Hannah Arendt riconduceva il prototipo dell’agire politico, inteso come agire in comune, pensando a esempi come i soviet ai loro inizi o l’insurrezione di Budapest del 1956). Si tratta della distinzione e del nesso fra potere costituente e potere costituito nel caso della democrazia. Ma la cosa è complicata. Rousseau sosteneva che, affinché un popolo allo stato nascente fosse in grado di apprezzare la democrazia, esso avrebbe dovuto già possedere quelle virtù che solo le istituzioni democratiche avrebbero potuto dargli: l’effetto avrebbe dovuto precedere la causa. Il pensatore ginevrino confidava, per risolvere l’aporia, nel ruolo quasi divino del “legislatore”, una figura in grado di persuadere e guidare il popolo, senza ricorrere alla forza, verso l’edificazione di istituzioni democratiche. Si trattava di un’idea di fondazione della repubblica che Rousseau aveva ripreso da Machiavelli. Ma i legislatori sono rari: Machiavelli e Rousseau pensavano a Licurgo e Mosè; a noi potrebbero venire in mente Gandhi o Mandela.

Di fatto, anche le democrazie possono nascere non da processi pacifici fondati su un generale consenso o sulla graduale trasformazione di istituzioni precedenti (si pensi alla progressiva estensione del suffragio negli stati europei), ma sulla violenza organizzata: come effetto di guerre e guerre civili (rivoluzioni). Anche la Svizzera democratica moderna è sorta, nel 1848, passando attraverso una breve guerra civile. Dopo la seconda guerra mondiale, il ritorno alla democrazia in paesi sconfitti come Germania e Italia, e l’avvento della stessa in Giappone, sono stati garantiti dalle armi dei vincitori. Il potere costituente non ha inizialmente il carattere democratico del potere costituito che deve generare, ma si configura come un potere “dittatoriale” che si autodefinisce rappresentante della presunta volontà di un popolo ancora amorfo; se tutto va bene, l’effettiva democratizzazione avviene gradualmente: pensiamo, nel caso italiano, a tappe quali la costituzione, alla caduta del fascismo, di vari governi di unità nazionale che riunivano le forze a capo della resistenza, il plebiscito su democrazia o repubblica, e poi l’elezione dell’assemblea costituente.

È il tema della transizione democratica, e del suo successo o fallimento. Fra i suoi possibili esiti vi è anche quello dello stabilizzarsi della fase dittatoriale (si pensi alla idea di dittatura del proletariato), in cui i presunti rappresentanti del popolo/classe consolidano il loro potere autoritario, prolungando indefinitamente la fase costituente (il regime di transizione diventa una società di transizione, ad esempio al comunismo). Ma anche il potere costituito democratico stesso può trasformarsi in un nuovo potere costituente, in cui la figura del legislatore vagheggiata da Rousseau fa la sua spettrale apparizione come un Führer osannato dalle masse, e la democrazia si autodissolve “democraticamente”.

A questo punto, subentra il secondo interrogativo, quello relativo ai presupposti sociali e culturali dell’avvento e della stabilizzazione del regime democratico.

La questione può essere posta in termini di principio o di fatto. Nel primo caso possiamo chiederci se il valore della democrazia sia universale o, al contrario, relativo alla storia e alla cultura occidentali, e dunque estraneo in linea di principio ad altre aree del mondo. Se così fosse, la questione democratica sarebbe un aspetto del presunto “scontro di civiltà”. Amartya Sen ha sottolineato come la democrazia non vada ridotta alla possibilità di votare, ma si fondi sulla tolleranza e sulla predisposizione alla pubblica discussione, alla pratica deliberativa. Ambedue questi valori, afferma il grande economista e filosofo, sono presenti non solo nella storia dell’Occidente, ma anche in altre società; in certe epoche lo sono stati addirittura in misura maggiore che in Europa. Parlare in generale di un carattere eminentemente occidentale dello spirito democratico sarebbe dunque sbagliato. Inoltre, le diverse società non sono portatrici di un’identità monolitica, favorevole o refrattaria alla democrazia, ma sono attraversate da differenze, conflitti e contraddizioni. Le donne di Kabul non hanno sui propri diritti la stessa opinione dei Talebani che entrano nelle case a cercare le nubili fra i quindici e i quarant’anni per darle in moglie ai combattenti vincitori, come preda di guerra. I diritti umani, a cominciare dal diritto di avere diritti, non sono una mera trovata occidentale e il legame fra il loro rispetto e la democrazia non è casuale.

Se dalla questione di principio passiamo a quella di fatto, ovvero alle effettive possibilità che in un contesto concreto si avviino e consolidino dei processai democratici, il problema si complica di molto e certo va ampiamente al di là delle competenze di chi scrive. In Giappone è stato possibile, in Afghanistan no. In generale, ogni tentativo di avviare dall’esterno un processo di democratizzazione, ammesso che sia autentico, soffre del peccato originale dell’ingerenza su cui si fonda e presenta il pericolo di costituirsi come un più o meno odioso protettorato straniero. Più nello specifico, fra le ragioni del fallimento indicate dagli osservatori, due sono particolarmente ricorrenti. La prima è la prevalente organizzazione tribale della società afghana. La democrazia moderna, teorizzata inizialmente per piccole repubbliche, si è invece sviluppata innestandosi su ordini giuridici e statuali preesistenti. Laddove questa realtà non si dà, è difficile che istituzioni democratiche possano crescere. Il secondo fattore negativo è la presenza di una versione fondamentalista dell’Islam, quale quella professata dai Talebani, incompatibile con lo spirito tollerante e deliberativo che sta alla base della democrazia, e che in Europa fu favorito dall’illuminismo e dal liberalismo. Qui si aprirebbe il discorso sul rapporto fra islam e democrazia, che certo travalica i limiti di questo intervento.

Ma le sconsolate considerazioni sulla non esportabilità della democrazia hanno a che vedere anche con la sua crisi nelle società occidentali stesse. Da un lato l’equilibrio fra elementi liberali e sociali della democrazia si è rotto, dando luogo a democrazie assai poco sociali o a “democrazie illiberali” (le due varianti possono anche convivere), in ogni caso a democrazie in balia del mercato globale. Dall’altro il nuovo mondo multipolare vede la perdita di peso dell’Occidente, di cui la fuga dall’Afghanistan è un sintomo, e un aumento del potere dei poli non democratici. I paesi autoritari, come Cina, Russia o Turchia, sembrano più dinamici e efficaci sulla scena internazionale. Per contro, quegli stati europei di medie dimensioni, che in passato hanno dominato il pianeta e sono stati lo spazio di sviluppo di molte esperienze democratiche, tendono a diventare irrilevanti sul piano mondiale, e non riescono a fare un salto di qualità verso la costruzione di un’Europa unita, democratica e federale, capace di contare. Le opinioni pubbliche sono paralizzate dalle loro paure: dei migranti, dei virus, dei vaccini, del futuro. Non hanno fiducia nelle loro classi politiche dirigenti, le quali si dividono fra esperti (molto influenti in clima emergenziale e pandemico) e demagoghi, mentre gli statisti fanno difetto.

E tutto questo avviene entro una “infosfera” mondiale (internet) in cui per la prima volta grandi masse possono comunicare a livello globale e vivere lo stesso presente, con effetti liberatori ma anche destabilizzanti. Più che di esportazione della democrazia, abbiamo il problema di una sua ridefinizione. Ma questo non significa rinunciare ad affermarne il valore universale.

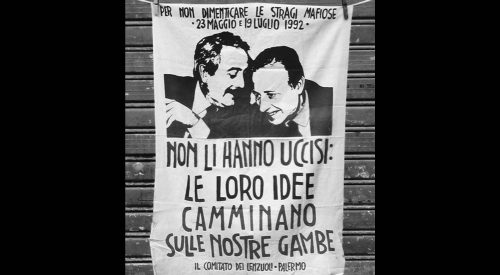

Per ricordare il giudice Paolo Borsellino, nel trentesimo anniversario della sua tragica scomparsa

Luci e ombre del viaggio di Sergej Lavrov in Centro e sud America