Smontare la ‘macchina del tempo’

Il futuro delle giovani generazioni appare strettamente collegato alle istanze dello sviluppo capitalistico e sembra che tutto questo venga dato semplicemente per scontato e ineluttabile

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Il futuro delle giovani generazioni appare strettamente collegato alle istanze dello sviluppo capitalistico e sembra che tutto questo venga dato semplicemente per scontato e ineluttabile

• – Lelio Demichelis

A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber - "Quando è moda è moda", di Fabrizio Quadranti

• – Redazione

A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber - "Lo shampoo", di Bruno Brughera

• – Redazione

La Val Verzasca ha stretto in un corale abbraccio Khaleda e la figlioletta Satayesh, in fuga dall’Afghanistan, ma ora la legge vuole siano espulse dal nostro paese

• – Roberto Antonini

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber - "L’illogica allegria", di Massimiliano Herber

• – Redazione

A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber - "Il conformista", di Sara Rossi Guidicelli

• – Redazione

Di luoghi dismessi, fatiscenti, occupati, abbattuti, nascosti, illegali, ed altro ancora. Di Bruno Brughera

• – Redazione

A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber - "La libertà", di Andrea Ghiringhelli

• – Redazione

A vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber - "Destra-Sinistra", di Erika Zippilli Ceppi

• – Redazione

Il futuro delle giovani generazioni appare strettamente collegato alle istanze dello sviluppo capitalistico e sembra che tutto questo venga dato semplicemente per scontato e ineluttabile

È una macchina che non ci permette certo di viaggiare nel tempo, ma che produce per noi e che ci impone – accelerandoli incessantemente – i tempi di vita, di lavoro, di consumo, di navigazione in rete – perché quanto più tempo siamo connessi più dati produciamo quindi creiamo maggiore profitto per le imprese del Big Data. Una macchina di produzione, organizzazione, comando e controllo del tempo e dei tempi individuali e sociali chiamata ieri fordismo-taylorismo e poi lean production e poi just in time e poi anche just in sequence e oggi digitale.

Una macchina la cui benzina è la razionalità strumentale/calcolante-industriale che ci domina da tre secoli a questa parte, dall’inizio della rivoluzione industriale. Una macchina che sfida incessantemente Dio – per chi crede – che impiegò sei giorni per creare il mondo e il settimo giorno si riposò. E quindi lavorava ancora in termini di giornate di lavoro, mentre il tecno-capitalismo ragiona e organizza e comanda e sorveglia il nostro tempo di produzione, di consumo, di produzione di dati e quindi di vita al centesimo di secondo (come nel taylorismo digitale dell’Industria 4.0), ha cancellato la differenza tra tempo di vita e tempo di lavoro e oggi lavoriamo-consumiamo-produciamo dati h24 e sette giorni su sette.

Ovvero, per il tecno-capitalismo – la macchina che produce (organizza, comanda e sorveglia) il tempo e il suo uso – Dio era assolutamente inefficiente e il settimo giorno di riposo è oggi considerato un tempo morto, cioè non produttivo di qualcosa e soprattutto non di valorizzazione tecno-capitalista. Dio non era un capitalista (almeno lui…), mentre il nostro dio è diventato oggi appunto il capitalismo, che è una religione dal culto incessante – lo scriveva già un secolo fa il filosofo Walter Benjamin (1892-1940) – e oggi il nostro dio e la nostra religione, dal culto ancora più incessante è il tecno-capitalismo, la rete, il digitale, i social: tutte fabbriche per produrre profitto attraverso la divisione industriale del lavoro e l’intensificazione dei tempi-ciclo.

Immaginare di ridurre gli orari di lavoro è quindi una assoluta ingenuità se il sistema tecnico – ancora il digitale/rete – consente al capitalismo di farci lavorare/produrre/consumare/generare dati appunto h24, spesso anche gratis. La tecnica permette cioè al capitale da un lato di allungare la giornata lavorativa e dall’altro, ma contestualmente, di intensificare, con le macchine, i tempi e i ritmi di lavoro di questa giornata ormai senza una fine.

Una volta, organizzatrici del tempo erano le religioni monoteistiche – ma lo sono tuttora in gran parte, pensiamo al Natale appena trascorso; anche se poi pure il Natale è diventato soprattutto una festa comandata capitalistica e lo si aspetta un po’ come il Black Friday. Poi – richiamando lo storico francese Jacques Le Goff (1924-2014) – è iniziato il conflitto tra tempo della chiesa e tempo dei mercanti che volevano dare un prezzo anche al trascorrere del tempo: cosa scandalosa per la chiesa, posto che se il tempo appartiene a Dio ovviamente non deve e non può avere un prezzo; ma hanno vinto i secondi.

Poi, da metà Settecento è iniziato appunto il tempo del capitalismo industriale e delle macchine, integratosi a quello dei mercati più che dei mercanti, ma ancora più potente, totalitario e pervasivo di quello dei mercanti. Un tempo industriale che tuttavia ha la propria ascendenza nel monachesimo cristiano, cui spetta l’onore di avere per primo organizzato rigidamente, suddividendola tra preghiera e lavoro, la giornata dei monaci, diventando poi il modello per il sistema industriale, che lo ha semmai esasperato.

E un grande sociologo come Lewis Mumford (1895-1990) aveva opportunamente scritto che “l’orologio, e non la macchina a vapore è lo strumento basilare della moderna era industriale”. Da allora il tempo è diventato sempre più industriale, sempre più artificiale (e contrario al tempo biologico dell’uomo), sempre più accelerato (e rimandiamo a Hartmut Rosa e al suo ottimo Accelerazione e alienazione – Einaudi) secondo l’accelerazione imposta dalla tecnica, quindi sempre più intensificato (massimizzare l’efficienza secondo una razionalità solo strumentale/calcolante), oggi con gli algoritmi che hanno preso il posto dei vecchi controllori dei tempi e dei metodi.

Bisognerebbe allora riprenderci il controllo del tempo, per cercare tempi di vita che non siano solo quelli funzionali al funzionamento della fabbrica e del capitalismo. La crisi climatica e ambientale sempre più drammatica – per non dimenticare quella sociale – è lì a dimostrarci che questa presunta razionalità positivista e industrialista è totalmente irrazionale, che quindi avremmo bisogno di resettare il nostro rapporto con il tempo – e con la vita, nostra e della biosfera.

Per farlo, è utilissima la lettura di un breve e godibilissimo libro di Gian Luigi Beccaria, linguista e critico letterario famoso, dal titolo accattivante di In Contrattempo; e con il sottotitolo di Elogio della lentezza, da poco uscito per Einaudi. E Beccaria – “non ho rimpianti per il ticchettio della macchina da scrivere, non sono nemico delle tecniche e delle scienze” – da linguista, ci porta a ragionare appunto sul nostro rapporto sempre più malato e paranoico con il tempo capitalistico e sul conflitto tra leggere e scrivere testi letterari – “attività che richiedono, più di altre, attenzione e indugio” mentre “la velocità è una macchina di dispersione dell’attenzione” – e vedere, perché la lettura e la scrittura esigono concentrazione, “diversamente dal vedere”.

E oggi andiamo sempre più in fretta perché il sistema e la tecnologia vogliono così, perché anche pensare, interpretare criticamente, concentrarsi, indugiare sono tutti tempi morti da ridurre possibilmente a zero. E le retoriche dominanti ci dicono e ci addestrano infatti a credere che veloce è moderno, è innovazione, è razionalità, è efficienza; lento sarebbe invece solo spreco, inutilità e inefficienza.

Ma la velocità tuttavia – ricorda Beccaria citando Milan Kundera – “è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all’uomo”; ma questa estasi (noi aggiungiamo futuristica), è un dono avvelenato, come la famosa mela. E le Università – è una critica che per noi vale per quasi-tutte le università, soprattutto quelle anglosassoni-utilitaristiche-capitalistiche e per quelle, quasi-tutte che ne imitano il modello) – sono dominate, come tutti i livelli scolastici, dall’imperativo della semplificazione e conseguentemente gli studenti “arrivano alla laurea sprovvisti di sintassi, sono incapaci di argomentare, fanno fatica ad articolare (ma anche a leggere) un testo con un po’ di subordinate; domina l’incapacità di organizzare e gerarchizzare e illustrare le idee, sono saltati i nessi logici, i legami tra il prima e il poi, tra causa ed effetto”.

E ancora: “si va estinguendo il senso della storicità, sostituito dalla simultaneità”. Di più: le materie umanistiche vengono sempre più sostituite da insegnamenti scientifici basati sul calcolo (ma il calcolo, lo ricordiamo, non è pensiero: è solo presunta esattezza che però non può mai essere pensiero critico, per la contraddizione che non lo consente). Ma le materie scientifiche e tecniche sono utili al mercato e quindi la conoscenza (che vive di riflessione, indugio, approfondimento e critica) deve essere sostituita dal saper fare, per una pedagogia-non-pedagogia (aggiungiamo) basata solo sullo Stimolo/Risposta.

E così “non ci si ferma a pensare [ma forse, aggiungiamo, lo si fa invece deliberatamente] sul fatto che programmare una scuola tutta in funzione degli sbocchi lavorativi non significa in sostanza” – scrive Beccaria – “che adeguarsi alle esigenze dei gruppi economici, che richiedono dalla scuola soltanto prestatori d’opera, pronti a rispondere alle esigenze produttive. Ed è ovvio che per i poteri economici così debba essere, essi decidono per noi; ma per noi umanisti sembra agghiacciante [Beccaria cita Giulio Ferroni] che il senso del destino umano, il futuro delle giovani generazioni, sia così strettamente collegato alle istanze dello sviluppo capitalistico e che tutto questo venga dato semplicemente per scontato e ineluttabile”.

Purtroppo, commenta Beccaria, “si tratta di un pensiero unico, condiviso dalla quasi totalità della classe politica”. Ormai in tutto il mondo. Dove la scuola è diventata – come scriveva il sociologo statunitense Neil Postman, richiamato da Beccaria – “una specie di colossale corso di inserimento aziendale. Una precocissima e spietata selezione del personale”.

Ma chiudiamo, doverosamente ancora con Beccaria: “Ai frenetici, ai veloci certo dobbiamo moltissimo… ma dobbiamo prenderli a modello? Spesso non sono che dei nevrotici”. Leggere il libro di Beccaria ci aiuta a non esserlo anche noi.

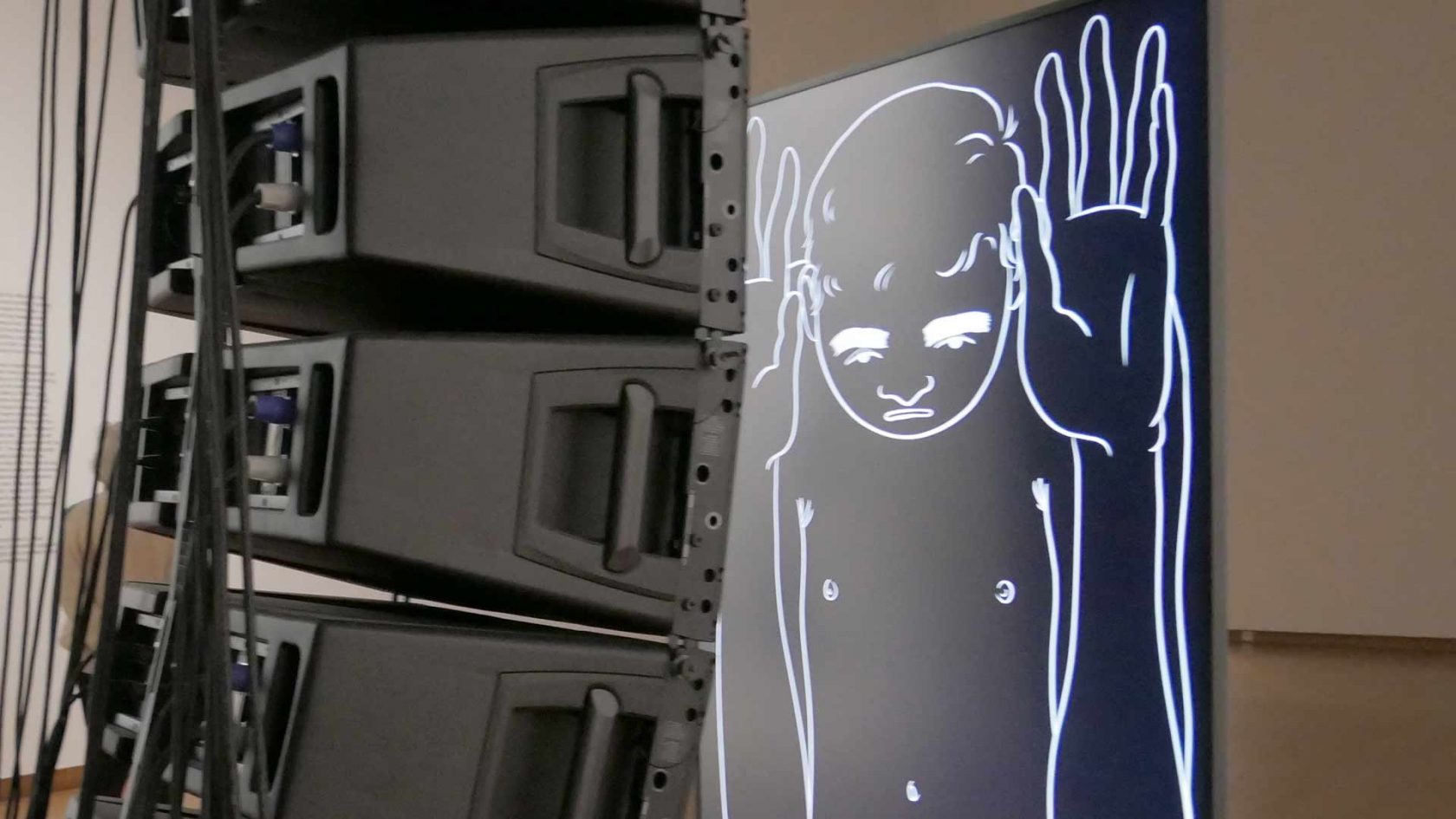

Nell’immagine: Özgür Kar, “At the End of the Day” (installazione, 2019)

Gli israeliani ne hanno fatto largo uso nella strage di Gaza; una volta ci si difendeva con “ho obbedito ai superiori”, in futuro affermando “ho obbedito alla macchina”

La storia di Fatima (Malalai), giunta in Svizzera con un visto umanitario, è simbolo della resilienza che caratterizza le donne afghane, malgrado l’oppressione dei talebani