Dai Giochi Olimpici al Mosè di Michelangelo

Nello sport e nell'arte è la tecnologia che assicura il rendimento

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Nello sport e nell'arte è la tecnologia che assicura il rendimento

• – Silvano Toppi

In 6 mesi deforestazione +17% - Appello internazionale per boicottare le importazioni dalle regioni devastate dagli incendi programmati

• – Redazione

Stampa / Pdf

• – Franco Cavani

Isteria socio-mediatica contro uno degli animali più belli, e più… necessari

• – Marco Züblin

Una proposta PLRT che alleggerirebbe le casse del Cantone, e del tutto fuori contesto

• – Redazione

Alla ricerca della credibilità perduta, tra il garrire di bandiere e i flonflon del 1° agosto

• – Marco Züblin

In Europa i vaccini anti Corona-virus del due giganti della distribuzione costeranno molto di più: grandi profitti e governi zitti

• – Aldo Sofia

Parole d’occasione (mancata) in mezzo ai fischi in Piazza Riforma

• – Redazione

Difendere perché donna, ma non tutto è difendibile 'a prescindere'

• – Sergio Roic

Ignazio Cassis loda Glencore e diffida delle ONG, due pesi e due misure

• – Daniele Piazza

Nello sport e nell'arte è la tecnologia che assicura il rendimento

The Economist dedica un dossier su quel che di solito non si dice sui primati ottenuti ai Giochi olimpici. Con una meraviglia: dall’inizio dei Giochi, in varie discipline, ne erano già stati superati sette prima che apparisse il periodico (29 luglio). Con una constatazione: quegli exploit (o quelle imprese, per dirla in italiano) sono dovuti più all’innovazione tecnica (nei materiali) che alla prestazione umana. Si cita in particolare il nuoto femminile, che da cinque anni inanella primati su primati (13 su 17 prove), con l’ultimo strabiliante delle atlete cinesi nella staffetta 4 per 200 metri (1.9 metri al secondo): le tute indossate ci sono per qualcosa. L’osservazione vale però anche per l’atletica, dove di solito i primati sono più rari, grazie alla tecnologia dei nuovi “baskets super points” (volgarizziamo: scarpette da ginnastica super) che aggiungono un buon quattro per cento all’efficacia della corsa “umana”. Ciò che non è poco quando si sa che in queste discipline la differenza di valore è fatta dai centesimi di secondo. Oppure, ovviamente, anche per le canoe, ad esempio, sia per i materiali utilizzati sia per la concezione dell’imbarcazione (anche se l’australiana Fox, che ha vinto l’oro nello slalom, ha riparato la sua canoa con un preservativo). È vero, il periodico economico, pur esaltando la tecnologia, ha una conclusione pressoché scontata e rassicurante: nonostante le migliori tecniche, i primati più impressionanti dipendono comunque sempre dalle prestazioni di atleti meglio preparati e allenati. L’uomo o la donna ricollocati al centro, quindi.

D’accordo, ma nessuno può toglierti dalla testa due considerazioni. La prima, che ci deve sempre essere un nuovo primato, altrimenti decade l’interesse per gare e Giochi. È l’equivalente della “performance” o della “redditività” in economia o finanza, che devono sempre essere ogni anno superiori. Si presuppone quindi un uomo senza limiti. Ciò che è inumano prima ancora che paradossale. La seconda, che per poterci credere si deve tentare di cancellare il confine tra “umano” e “tecnologico” (con l’ovvia tentazione di metterci anche il farmacologico, com’è già capitato anche in questi Giochi). Anche per riuscire a far credere che, comunque, ogni primato è solo umano.

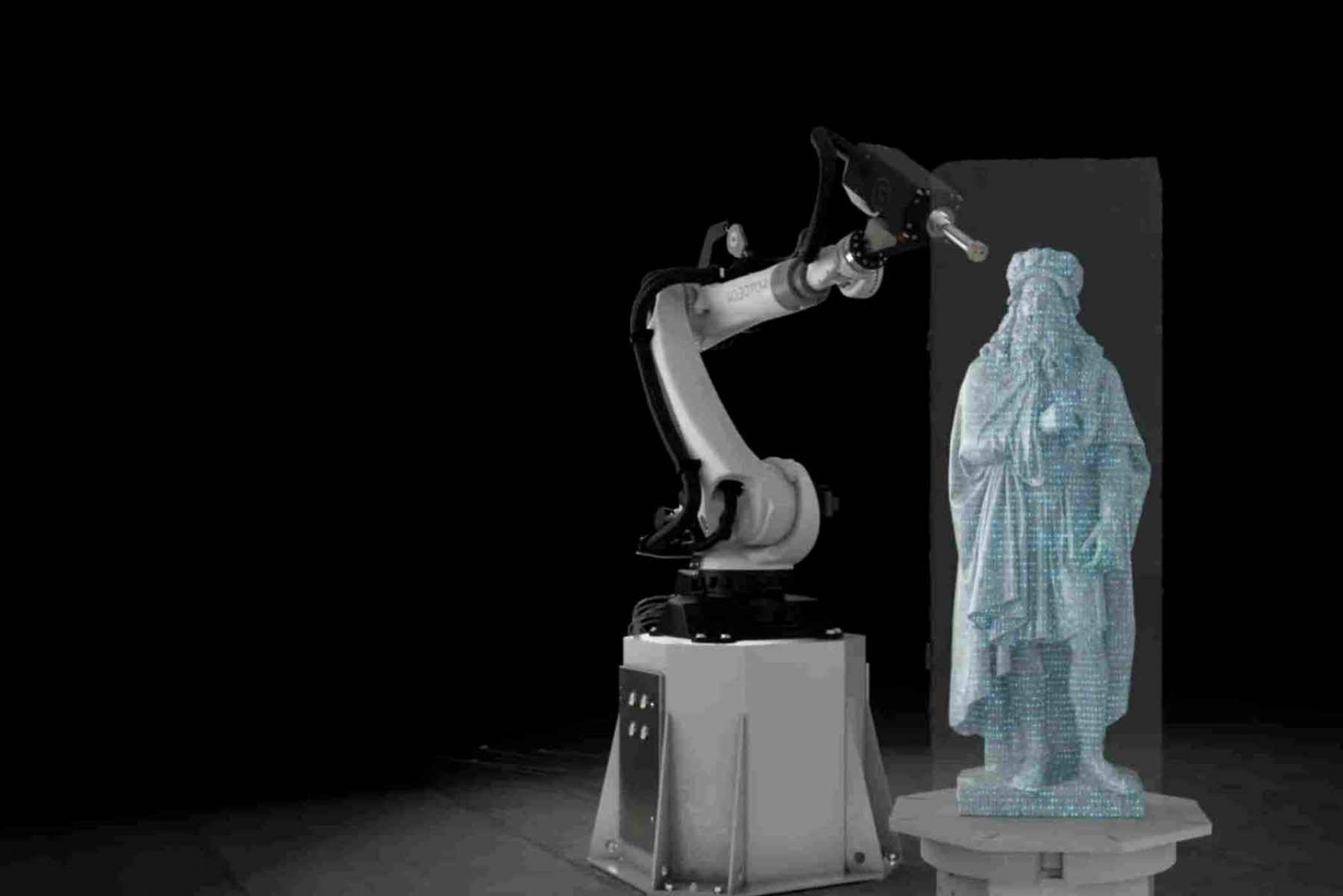

Il New York Times racconta in un ampio e documentato articolo come, nelle cave di marmo di Carrara, dove sono passati gli eccelsi scultori d’Italia (e del mondo), da Michelangelo a Canova a Bernini, lo scultore che oggi predomina negli atelier risponde al nome di ABB2 ed è “un braccio robotico di 13 piedi (quindi, quasi 400 cm.) in lega di zinco, che lentamente e regolarmente scolpisce, intaglia, modella, regola, riesce a correggere gli eventuali errori. Ma non è il solo, c’è anche Quantek2, un altro gigante robotico, che accompagna nella creazione di un’opera d’arte un rinomato scultore americano di cui non si fa il nome. Anche perché – spiega il quotidiano – gli artisti che fanno capo ai robot esigono che la loro identità sia tenuta segreta, “vogliono far credere (dice il creatore di Robotor, la ditta che impiega i robot) che siano ancora loro a cesellare con il martello”. Sembra quasi una vergogna per il sotterfugio oppure è l’orgoglio artistico che vuol nascondere un quasi inganno.

È ovvio chiedersi a questo punto se si tratta ancora di arte o dove stia la distinzione tra artista-tecnologia-robot. Si potrebbe rispondere: nell’idea, più che nell’esecuzione materiale. Si sa, d’altronde, che negli atelier del Rinascimento c’erano fior di operai che nell’ombra sbozzavano e facevano il lavoro duro per il maestro. In certo qual modo è sempre salvo l’uomo-artista. Ma, anche qui, l’osservazione che salta fuori è un’altra. È quella dell’economicismo che condiziona l’arte. I robot sono molto più rapidi degli umani. Se Canova ha impiegato cinque anni per realizzare la sua Psiche rianimata dal bacio di Cupido, ABB2 messo alla prova ha riprodotto tale e quale quella scultura neoclassica in 270 ore, un mese di lavoro. E si è così convinti che si se vuol sopravvivere e rimanere all’avanguardia nella… tradizione artistica, bisogna robotizzarsi affinché la tecnologia faccia superare non tanto i limiti dell’uomo ma quelli di tempo e di redditività imposti anche all’arte dall’economia o dal tecnocapitalismo.

Avremmo le stesse emozioni se sapessimo che Michelangelo ha avuto l’idea del Mosè, certamente, ma poi l’ha fatta eseguire a un certo ABB2? Se il “pathos” è la capacità di suscitare un’intensa emozione e una totale partecipazione sul piano estetico o affettivo, ha ragione l’amico Lelio Demichelis (collaboratore di Naufraghi/e) quando parla di “industrializzazione del pathos” e non più solo dei desideri, come già avviene (v. il suo affascinante libro “La vita lucida”, Jaca Book, maggio 2021).

Note stridule, stridenti e qualche volta stonate in slogan, messaggi e dichiarazioni in vista delle elezioni cantonali del 2 aprile

"Non vogliamo diventare un popolo di razza mista". Orbán lo dice, gli altri sovranisti lo pensano