Quando cuore fa rima con dolore

Il mondo giovanile, oltre gli stereotipi, nelle storie dell’ultimo film di Valerio Jalongo

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Il mondo giovanile, oltre gli stereotipi, nelle storie dell’ultimo film di Valerio Jalongo

• – Enrico Lombardi

Navi container bloccate nei porti di mezzo mondo, forte dilazione nei tempi di consegna, crisi della logistica e alti prezzi delle materie prime: la ripresa economica in brusca frenata

• – Redazione

Alla luce di quanto accade a Glasgow, in Ticino e a Lugano, non mi resta che ricorrere alla buona vecchia epistola

• – Simona Sala

Nicaragua al voto, una tragica farsa elettorale: il sandinismo non abita più qui

• – Gianni Beretta

La giustizia è l’ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone...

• – Patrizio Broggi

Quando la polizia ginevrina, lo scorso 13 di settembre, ha suonato alla sua porta e gli ha notificato un mandato d’arresto, Oleg Shigaev non ha reagito. Ha preparato con calma la...

• – Federico Franchini

Il motivo del successo di Squid Game è la sua violenza

• – Redazione

A cento anni dalla nascita del grande scrittore di Asiago - Un ricordo di Alberto Nessi

• – Redazione

Nel paese del rumore misterioso la giustizia non si applica ma si interpreta

• – Redazione

Perché c’è un’ondata di dimissioni in tutto il mondo

• – Redazione

Il mondo giovanile, oltre gli stereotipi, nelle storie dell’ultimo film di Valerio Jalongo

Sono temi “sociali” che rappresentano costi e non certo “investimenti”.

Che siano svagati perditempo nei parchi pubblici o nelle vie cittadine, bardati e mascherati dentro silenzi ineffabili, che ululino nelle curve degli stadi, o che dormano nei centri sociali, che vadano in discoteca o che la loro musica la vogliano riprodurre nei parchi, sono una sorta di “corpo separato”, tendenzialmente fastidioso dentro un tessuto sociale sempre più pervaso dalla paura e dall’intolleranza.

Che poi tanta politica continui a dichiararsi sostenitrice di iniziative destinate ai giovani, che guardano al futuro, magari evocando addirittura il sacro istituto della famiglia con misure che ne salvaguardino la fondamentale funzione, beh, è solo uno dei capitoli cui poi capita che i giovani, o una parte di essi (per non generalizzare), risponda semplicemente con un “bla bla bla”.

Le famiglie, in non pochi casi, per necessità, per scelta (o per destino, chissà) si spezzano, si frantumano, o si sgretolano, e affidano la crescita e l’educazione dei giovani (anche per la parte che ormai la famiglia non svolge più) alla scuola, istituzione formatrice ed educatrice per eccellenza ed antonomasia, cui tocca ormai da tempo, in molti casi, accollarsi tutte le responsabilità.

Non sarà certo un caso che in questi ultimi anni, forse decenni, l’istituzione scolastica è in forte difficoltà; e non si tratta di questioni legate a fatti specifici, alle decisioni sui “livelli”, o sulle vaccinazioni o l’uso delle mascherine: la scuola ha un compito, oggi, che pare essere troppo pesante da mettersi sulle spalle da sola, senza orientamenti, senza un sostegno adeguato in tutti i sensi, a cominciare, se proprio vogliamo, da quello politico e conseguentemente di mezzi, strategie, attenzione.

Così, se di giovani si parla per lo più soltanto quando la cronaca ne racconta qualche “deriva”, della scuola si trascura troppo spesso di considerarla come una realtà che, di fatto, da sempre e oggi in modo particolarmente complesso, rappresenta un luogo e un momento cruciale di cambiamento, di trasformazione di un’ampia componente della società: quella composta da bambini curiosi del mondo che in pochi anni diventano adolescenti (sempre più in fretta) e che alle loro domande non trovano risposte, ma spesso soltanto un vago brusìo ed un orizzonte fumoso.

La scuola è il contenitore di questa trasformazione, un guscio ben poco protettivo, dentro cui implodono bisogni e contraddizioni di ragazzi che si misurano, singolarmente o in gruppi, con storie famigliari spesso difficili, irrisolte, e con una maturità che arriva sempre più tardi, nel profilarne identità, convinzioni, prospettive.

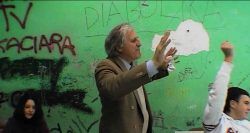

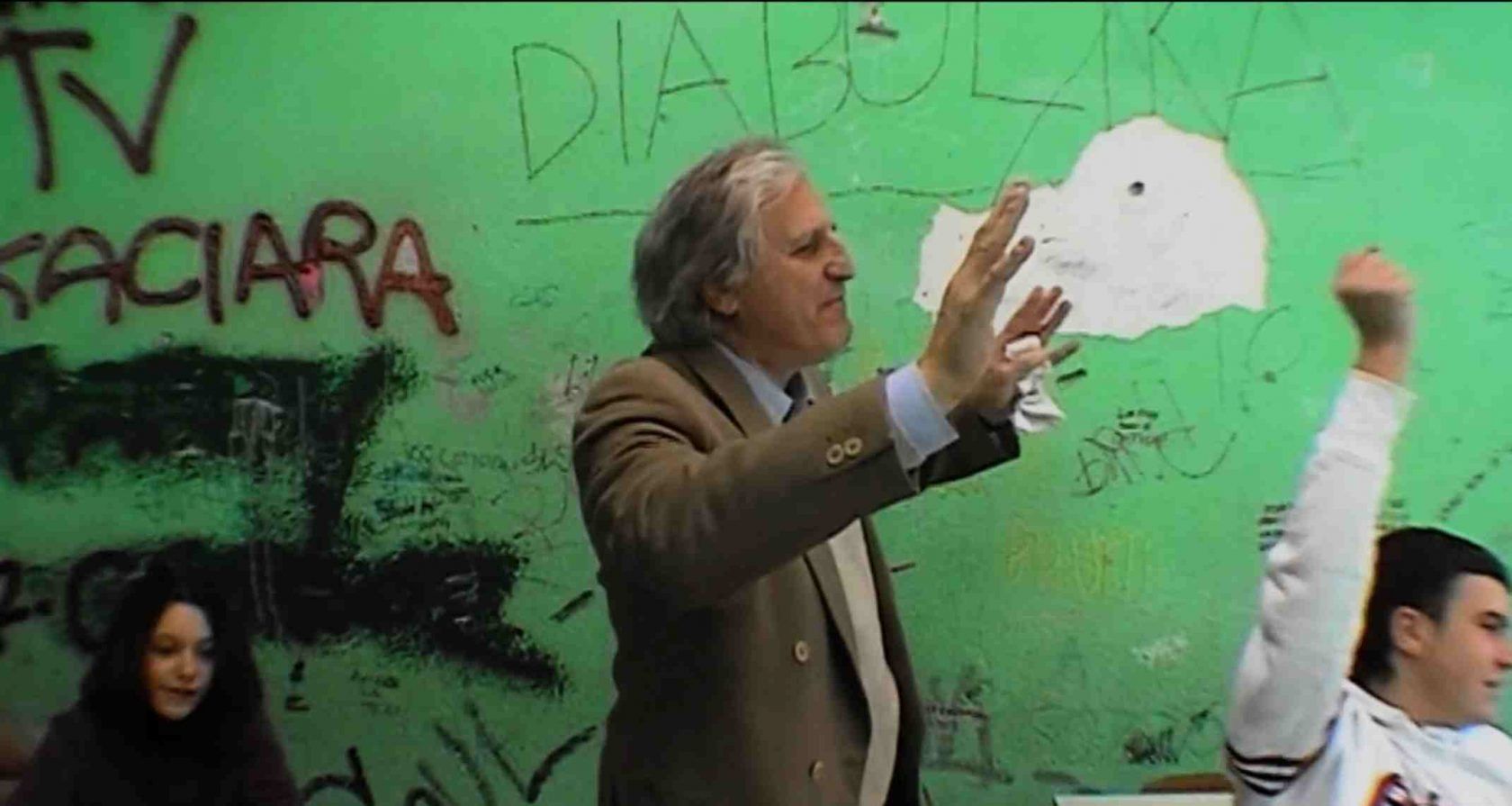

È un luogo e un momento fra i più difficili da avvicinare, indagare, raccontare. Dunque onore al merito per Valerio Jalongo, regista italo-svizzero, che dopo anni da un suo film di finzione intitolato “La scuola è finita”, torna ad immergersi in un’aula della periferia romana con un documentario, “L’acqua, l’insegna la sete” che dà voce e vita alle vicende di un gruppo di ragazzi di una scuola superiore professionale con indirizzo cinematografico, che una quindicina d’anni fa avevano animato un corso sperimentale filmandosi in classe, durante le lezioni e nelle pause e che oggi, trentenni, rivisitano quel tempo attraverso i propri “temi”, i componimenti scritti allora e conservati dal loro professore di lettere, Gianclaudio Lopez.

Il film di Jalongo, che a partire da domani al Cinema Lux di Massagno sarà proposto in anteprima in varie sale ticinesi con la presenza del regista e del protagonista, è un lavoro sottile di scavo nel “non detto”, nell’irrisolto, di alcune vite di giovani incapaci di comprendere i loro desideri e di mettersi in rapporto con il mondo, specie con quello di un’istituzione scolastica agonizzante.

In una sequenza molto significativa, nel corso di una riunione fra allievi, docenti e genitori, un professore afferma: “Qui noi vi chiediamo: fateci capire chi siete e cosa volete”. Improvvisa arriva la voce di una ragazza: “Anche noi non lo sappiamo, questo è il problema”.

La scuola come luogo di dialogo mancato, ma non impossibile. Lo testimoniano i tanti momenti di grande intensità emotiva di cui il film di Jalongo è costellato, specie quando il professor Lopez, rintracciando i ragazzi di allora, ritesse con loro quei momenti con una nuova consapevolezza, che sta anche nel riconoscere, da parte dei giovani ormai diventati, in un modo o nell’altro, adulti, che alla scuola non potevano rimproverare nulla, anzi, che lì avevano trovato in figure come il professore di lettere, comunque uno spiraglio per provare ad esprimere perlomeno il proprio disorientamento e disagio.

La rilettura dei temi da parte di alcuni dei protagonisti del film, diviene così un momento di “autoriconoscimento”, di acquisizione del fatto che già allora, quindici anni prima, dentro di loro, in modo indicibile e incomprensibile, si stavano confrontando con i propri bisogni, anzitutto affettivi, senza saperli riconoscere e indirizzare. Bisogni rimasti sospesi fra le righe dentro componimenti scolastici conservati dal professore per amore verso quei ragazzi e quell’esperienza.

Perché, in fondo, di bisogno d’amore si tratta, che si esprime spesso in turbamenti e dolorose fratture sentimentali. Nel titolo del film, evocando un verso di Emily Dickinson, si sottolinea acutamente come il tema, in fondo, sia quello della comprensione delle cose della vita attraverso l’esperienza concreta che se ne fa.

Per i giovani, ora meno giovani protagonisti del film, quella comprensione passa attraverso un’esperienza dolorosa che fra le parole dei temi, i colloqui con il professor Lopez ed i molti silenzi, acquisiscono tutta la loro profonda umanità.

Il film è un’opera dai molti meriti: sa “guardare” quel mondo senza giudicare, sa ascoltare, appunto, anche il silenzio che cela tristezza, che sottace la disperazione. Ma è anche un film che dà il giusto merito a quello che è il vero protagonista del racconto: il professore, appunto, quello che in apertura, parlando dei suoi allievi del 2005 dice: “A volte sono talmente presi dalla loro noia che trovano noioso tutto. E allora dovresti essere una specie di prestigiatore per cambiargli le cose, fargli finalmente aprire la bocca, farli stupire”.

Lopez è un bravo insegnante, che quei ragazzi, almeno in parte, è riuscito a farli stupire e parlare.

È, emblematicamente, il rappresentante virtuoso di una categoria professionale (che va ben oltre la professione) come quella di maestri e professori, cui è assegnato un compito sempre più gravoso, di istruzione ed educazione, che troppo spesso viene dato per scontato e di cui non si sarà mai abbastanza riconoscenti.

“L’acqua, l’insegna la sete” è un film importante, che andrebbe mostrato nelle scuole e che dovrebbe venir proposto come spunto per un dibattito che sappia entrare nel mondo della scuola senza cliché, ma con la dovuta attenzione verso un luogo che, contenendo infinite storie personali, prefigura il futuro: il futuro di tutti.

Anteprime

Alla presenza del regista Valerio Jalongo e del protagonista Prof. Lopez

Cinema Lux, Massagno, 9 novembre 2021, ore 20:30

Cinema Teatro Blenio, Acquarossa, 10 novembre 2021, ore 20:30

Cinema Forum, Bellinzona, 11 novembre 2021, ore 20:30

Cinema Otello, Ascona, 12 novembre 2021, ore 20:30

Cinema Leventina, Airolo, 13 novembre 2021, ore 20:30

In cerca di de-escalation della crisi ucraina, lo scontro più pericoloso Russia-Nato dalla caduta del Muro

In Svizzera esiste uno Swiss Institute for Disruptive Innovation. Qual è il suo scopo? Dal sito leggiamo che esso (corsivi nostri) “identifica, studia ed esplora le opportunità e...