Zanier. Il poeta migrante e la rivoluzione

Un capitolo di storia dell’emigrazione italiana in Svizzera, fra iniziative ostili e schedature, nel percorso di Leonardo Zanier Di Mattia Lento

Filtra per rubrica

Filtra per autore/trice

Un capitolo di storia dell’emigrazione italiana in Svizzera, fra iniziative ostili e schedature, nel percorso di Leonardo Zanier Di Mattia Lento

• – Redazione

Il rapporto di dipendenza che l'Occidente ha col gas russo? Non è nulla in confronto a quello che ha col litio cinese. Come finirà?

• – Redazione

Un omaggio della “collega” Emanuela Gaggini

• – Redazione

Istantanee di un curioso percorso, terra a terra, fra i sentieri della macro e della microeconomia

• – Silvano Toppi

Dietro il gesto “folle” di un omicida stanno questioni profonde e latenti di un paese che deve trovare una propria nuova collocazione geo-politica

• – Redazione

Nella marea di tour e festival, spiccano gli appuntamenti con la storia per i “grandi” del rock e del pop

• – Gianluca Verga

Un racconto inquietante e “profetico” di Italo Calvino

• – Redazione

Il naufragio fra sogno e realtà

• – Redazione

Boris Johnson costretto alle dimissioni da scandali e insuccessi politici; un bilancio deludente, se non disastroso, con tanto di Brexit

• – Aldo Sofia

Vacilla la credibilità delle lezioni di democrazia e sostenibilità impartite dall’Occidente al resto del mondo

• – Lelio Demichelis

Un capitolo di storia dell’emigrazione italiana in Svizzera, fra iniziative ostili e schedature, nel percorso di Leonardo Zanier Di Mattia Lento

Nel 2009, prossimo al trasferimento a Zurigo per motivi di studio, mi sono rivolto ad amici di famiglia che sapevo avere dei parenti nella Svizzera tedesca. Cercavo informazioni di prima mano sulla città in cui sarei andato a vivere e magari qualche contatto che mi rendesse la vita più facile. Tra i vari consigli riportati dagli amici ricordo ancora una frase che allora mi suonò molto strana: «Stai attento a esporti politicamente, perché i miei parenti mi hanno sempre detto che gli svizzeri tedeschi sono dei delatori». Non ho mai dato peso agli stereotipi che coinvolgono interi gruppi sociali o nazionali e inoltre non mi sembrava di avere posizioni politiche che potessero mettermi in cattiva luce negli ambienti umanistici che sarei andato a frequentare. Avevo ragione. Però quella frase, lo scoprii qualche tempo dopo il mio arrivo a Zurigo, era con buona probabilità il frutto di un trauma del recente passato o comunque di una verità storica che si era trasformata in pregiudizio.

Ero stato invitato a intervenire durante le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della storica Libreria italiana di Zurigo, un luogo di resistenza civile e culturale che purtroppo ha cessato da poco la sua attività, e in quell’occasione sono venuto a conoscenza del cosiddetto scandalo delle schedature, scoppiato nel 1990, che aveva coinvolto praticamente tutte le personalità migranti impegnate politicamente nel secondo dopoguerra. Tutto ebbe inizio quando la prima donna di governo della storia svizzera, la radicale Elisabeth Kopp, fu costretta alle dimissioni. La sua colpa era quella di aver telefonato al marito dal suo ufficio governativo chiedendogli di lasciare il consiglio di amministrazione di una società sospettata di riciclaggio di denaro.

Per cercare di fare luce su tutta la vicenda, venne istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI), che durante le indagini scoprì qualcosa di scottante che andava ben oltre l’affare Kopp: le dimensioni sconvolgenti dell’apparato di sorveglianza. L’archivio della polizia politica, stando al rapporto, conteneva infatti 900000 fascicoli dedicati per i due terzi a cittadini stranieri, residenti o in visita, e il resto a cittadini svizzeri, a organizzazioni e avvenimenti politico-culturali di vario genere. A Berna scesero in piazza migliaia di cittadini e ci furono disordini durante la manifestazione. Molti media elvetici compararono i metodi della polizia politica federale con quelli della Stasi. Si trattava di un apparato di sorveglianza che poteva avvalersi anche di alcuni zelanti cittadini – ecco qui forse l’origine dello stereotipo – pronti a denunciare qualsiasi movimento sospetto.

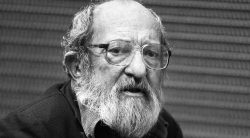

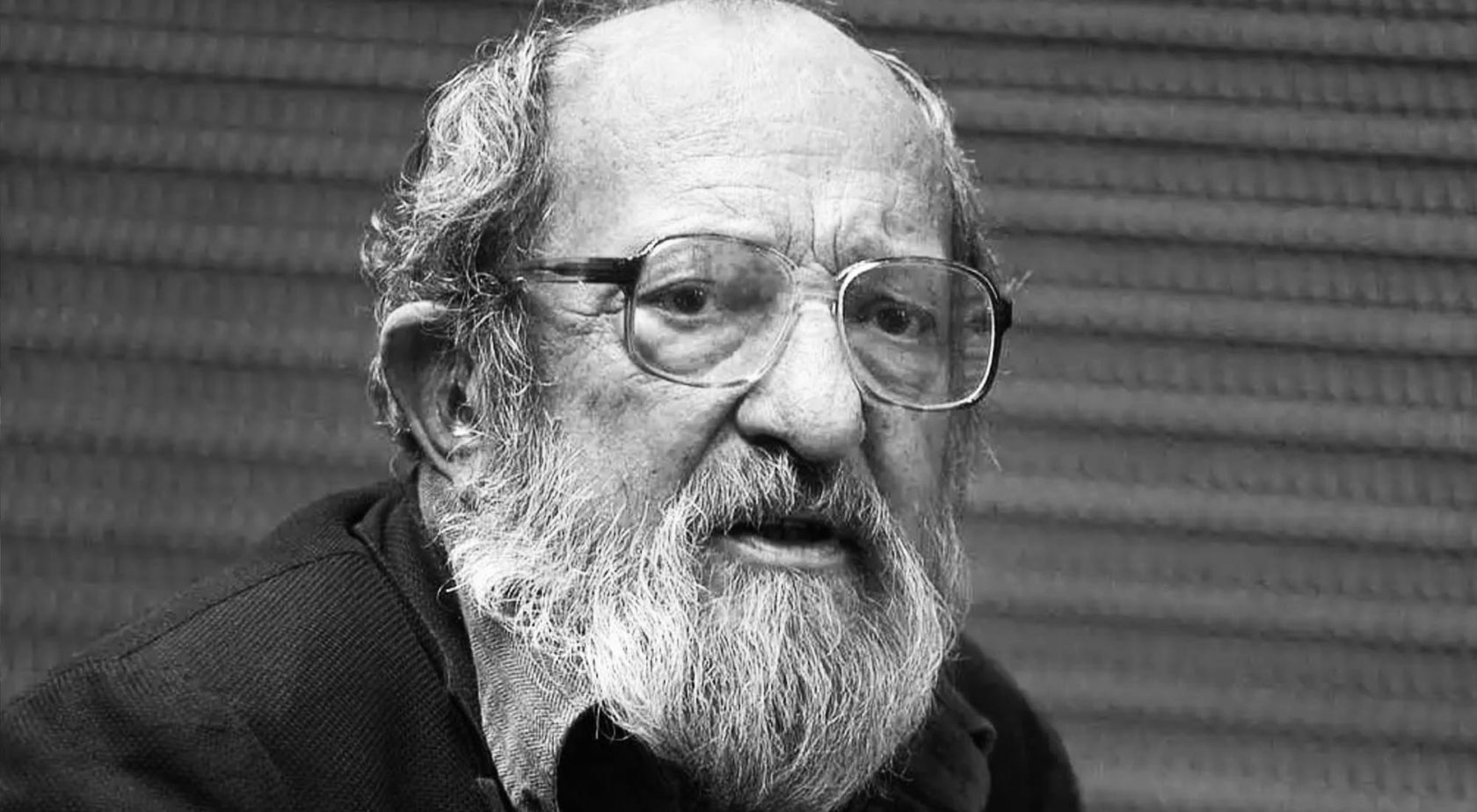

Tra gli stranieri residenti in Svizzera schedati, la metà erano cittadini italiani. Una percentuale così alta che, secondo gli stessi autori del rapporto, era da attribuirsi alla forza del Partito comunista italiano in Svizzera. Tra i più spiati ci fu anche un personaggio straordinario, che ho conosciuto per la prima volta proprio all’anniversario della Libreria italiana: Leonardo Zanier (1935 – 2017), vicino al Partito comunista, ma mai acriticamente allineato. Zanier ha giocato un ruolo di assoluto rilievo tra le fila del movimento dei lavoratori italiani in Svizzera e per questo è stato sorvegliato per decenni dalla polizia federale e da quella zurighese.

Emigrato in Svizzera alla fine degli anni Cinquanta, Zanier è entrato dopo pochi anni in contatto con le Colonie libere italiane, l’associazione nata dall’antifascismo italiano in Svizzera, e verso la metà degli anni Sessanta ne è diventato responsabile culturale, occupandosi soprattutto di formazione. Le attività formative delle Colonie, molto importanti per i lavoratori emigrati, erano soggette a molte pressioni da parte delle autorità e dell’imprenditoria, preoccupate dalla dimensione politica di quei corsi: da qui l’idea di portare in Svizzera una sede ECAP-CGIL. L’ECAP in Italia non esiste più, mentre in Svizzera è il secondo istituto di formazione per adulti ed è presente in tutte le regioni linguistiche.

Leonardo Zanier all’interno delle Colonie libere lavorò sul fronte politico-culturale, ma anche su quello politico-sindacale. Le Colonie erano allora una realtà orientata fortemente a sinistra: al suo interno convivevano comunisti, socialisti e altre correnti minoritarie dell’antifascismo. Nel momento in cui cominciarono le campagne xenofobe di Schwarzenbach, Zanier avvertì l’esigenza di organizzare una resistenza, in alleanza con tutti i soggetti e le organizzazioni del mondo associativo italiano in Svizzera. Durante quel periodo, divenne un punto di riferimento fondamentale per il movimento dei lavoratori stranieri.

Zanier fu anche poeta molto apprezzato: all’inizio della carriera raccontò in lingua friulana la Carnia e il dramma dello spopolamento dovuto all’emigrazione. Con il terremoto del Friuli del 1975 la sua fama di poeta superò i confini del Friuli grazie anche all’edizione Garzanti delle sue prime opere (Libers… di scugnî lâ / Liberi… di dover partire).

L’opera radiofonica Zanier. Il poeta migrante e la rivoluzione, scritta in collaborazione con la regista Manuela Ruggeri, alterna proprio la parola poetica di Zanier e i suoi testi di prosa con la drammatizzazione delle schede della polizia politica a lui dedicate. Queste schede hanno fornito infatti lo spunto per raccontare una parte della vita di Leonardo Zanier – dall’inizio della sua carriera da dirigente migrante fino alle campagne contro Schwarzenbach – attraverso lo sguardo distorto e paranoico di due poliziotti a cui è stato dato il compito di pedinare il “pericoloso sovversivo” proveniente dall’Italia. La pièce su Zanier non assomiglia all’agiografia, ma ci racconta di un percorso di emancipazione collettiva che ha contribuito a cambiare la Svizzera.

(Dopo l’emissione l’opera sarà disponibile online in podcast qui:

www.rsi.ch/radiodrammi)

Castelgrande, Bagno pubblico, Alptransit Ticino... Dietro alle opere, il calore e l'empatia

Nella giornata per la lotta al razzismo, dall’India, grazie alla rete di solidarietà internazionale CINI, operante anche in Ticino, un impegno basato sul coinvolgimento delle...